Luis XIV - Jose Maria Areilza

Prólogo

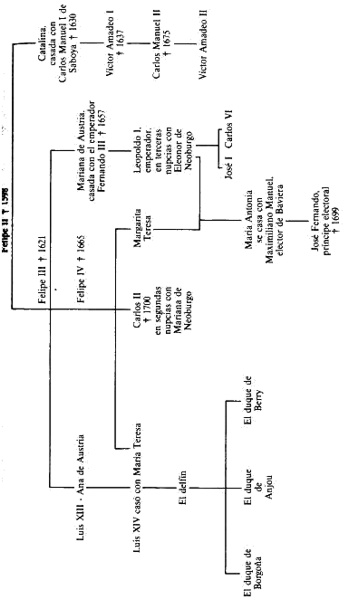

Mitad francés, mitad español, cruce genético de las dos grandes dinastías rivales de Europa. Hijo de Luis XIII, llamado también el Rey justo, y de Ana de Austria, infanta española pintada por Velázquez, hija de Felipe III y nieta de Felipe II, el rey Luis XIV llena, a través de su largo reinado -1638-1715-, casi un siglo que se llamaría con su nombre, en los textos de sus biógrafos. Educado severamente por su madre, piadosa y discreta, fue un hombre de buena planta, dotado de un porte majestuoso, de vitalidad arrolladora, convencido de su papel semidivino, de temperamento sexual desbordante y en ocasiones escandaloso, reservado total en sus juicios, buen jinete y espadachín, cazador apasionado, militar valeroso, bailarín ágil y actor notable, enamorado de Francia, a la que deseaba situar con un papel preponderante en los asuntos de la Europa cristiana. Para lograr esa rotunda hegemonía luchó denodadamente, dotando a su país de una superioridad militar considerable y llevándole, también, para conseguirlo, a una serie de conflictos bélicos interminables.Su matrimonio con la infanta María Teresa de Austria, concertado en la histórica entrevista de la isla de los Faisanes, en 1660, creó otro vínculo renovado entre las dos dinastías -la de Habsburgo y la de Borbón-, del que salió -después de un complejo contencioso legal- la designación de Felipe de Anjou, su nieto, como sucesor del trono de España, vacante a la muerte de Carlos II. Luis XIV fue un monarca admirado hasta el paroxismo y también combatido y criticado acerbamente por sus enemigos dentro y fuera de las fronteras de Francia. Luis XIV hizo del conjunto palaciego de Versalles, invención suya, centro geográfico de la monarquía y cabeza visible del Estado francés. Quiso simbolizar el rey en aquellos inmensos y singulares grupos de edificios, rodeados de jardines y parques, de una belleza suprema, la majestad de la Corona y el carácter absoluto y omnímodo del poder real. Versalles fue como un trasunto del Escorial de Felipe II. Se puede afirmar que el espacio arquitectónico de cada uno de los dos conjuntos tan dispares, el español y el francés, refleja la personalidad respectiva de ambos soberanos -bisabuelo y bisnieto- y su diversa manera de entender el papel de rey.

Buscando los emblemas simbólicos para representar, con fidelidad adulatoria, la figura del monarca, los arquitectos y artistas franceses de aquel siglo eligieron el sol como atributo de la grandeza de Luis XIV, equiparando al astro rey de nuestra galaxia astronómica con el hijo de la infanta vallisoletana. En el centro de ese disco solar irradiante, los tallistas colocaron la efigie de Luis XIV en mármoles, bronces, vitrinas, maderas nobles y tapices como otro dios del repertorio de las mitologías clásicas del paganismo grecorromano.

La bibliografía sobre este personaje es abundantísima y dispar, enriqueciéndose constantemente con documentación inédita y juicios novedosos. Nosotros no entraremos en esa polémica de exaltación o denigración, que nos es ajena. Tratamos de presentar el perfil del Rey Sol, pero no de relatar la compleja historia de su reinado.

Capitulo 1

Cómo se engendra un rey

¿Cómo era Luis XIII, su regio consorte? Los retratos nos lo muestran como un hombre moreno, alto y huesudo, de larga y rizada cabellera oscura, mirada altiva, buenas facciones, bigote atusado en puntas y perilla triangular. Su padre, Enrique IV, quien definió a París como el estipendio de una buena misa, había sido un monarca valeroso, discutido, de carácter cambiante, aficionado a las bellas artes y, según fama muy extendida, homosexual notorio. Su esposa, la italiana María de Médicis, trajo consigo a la corte francesa el aire renacentista, la cultura romana y el favoritismo tradicional de los cardenales italianos. Al morir asesinado Enrique IV por un fanático religioso, fue ella quien asumió el poder político, mientras llegaba el momento de otorgar a su hijo Luis XIII la soberanía efectiva del ejercicio del poder de la Corona francesa.

Era este rey un joven introvertido de talante severo, muy dado a la piedad, valeroso en la guerra, cercanamente vigilado por su madre y, aunque dejaba hacer a sus ministros todopoderosos -singularmente al cardenal Richelieu-, no era del todo ajeno a sus decisiones, ya que eran obligadamente consultadas al soberano antes de su promulgación. Luis XIII, según opinión unánime de historiadores y memoralistas de aquella época, era hombre poco aficionado al trato con las mujeres. Tenía, al parecer, escaso entusiasmo por el acto de amor heterosexual y se hallaba preocupado por escrúpulos de esta índole, con los que abrumaba a sus sucesivos confesores, que fueron jesuitas en su mayoría.

Este bosquejo de su carácter es importante tenerlo en cuenta al empezar el relato de la historia de su hijo Luis XIV. Ana de Austria era una infanta española, de tendencias normales, que gustaba mucho a los hombres. Contrajo matrimonio con un marido extranjero, obseso de las cuestiones sexuales -se le llamaba el Rey casto- y con el que los primeros contactos de esa índole fueron, según todas las versiones, decepcionantes y negativos.

Luis XIII y Ana de Austria se casaron en 1615. Durante veintitrés años no tuvieron descendencia, aunque en dos o tres ocasiones corrió el rumor de que la reina se hallaba embarazada y más tarde de que se había producido un fracaso, sin saberse bien las causas del mismo. Ana de Austria recorrió diversos balnearios franceses, de aguas -más o menos medicinales-, para evitar futuras interrupciones, pero la esterilidad seguía siendo, durante años, la única y triste novedad del matrimonio.

Los tiempos revueltos de la política francesa interior y exterior de ese período repercutían en el tema de la falta de sucesor directo a la Corona. Hubo un momento en que se pensó en pedir la declaración de nulidad del matrimonio en Roma. Y hasta se llegó a indicar el nombre de una posible nueva esposa para el rey de la castidad. Mas no era este sólo el peligro que acechaba a la pareja real. Pues de no verificarse la esperada sucesión, se habían producido ya en la corte movimientos diversos cerca de la parentela inmediata del rey con objeto de preparar otra línea sucesoria, en el caso de ocurrir la eventual muerte del monarca. Para complicar más la situación, las intrigas de palacio y las maniobras de las demás cortes europeas iban encaminadas a romper las treguas militares pactadas y lanzarse de nuevo, unas y otras dinastías, a las guerras interminables. La memorable Fronda de los nobles de varios departamentos del reino francés creaban asimismo una situación explosiva interior de alta tensión política. Había conspiraciones latentes y, en ocasiones, abiertas, es decir, públicas. Ana de Austria, alejada de hecho de su marido, se encontró envuelta en alguna de esas tramas, con documentos, cartas y mensajes suyos que imprudentemente hizo llegar a través de varios agentes a la corte de Madrid, donde su propio hermano, Felipe IV, reinaba desde hacía algunos años. La reina, mal aconsejada por la princesa de Rohan, duquesa de Chevreuse, su dama de confianza, estuvo a punto de caer en una de esas trampas que pudo costarle el trono. Pero Luis XIII no quiso llevar adelante el asunto y optó por ignorarlo para restablecer, al menos, las apariencias de la convivencia nupcial. Ello no resultaba fácil. Ana de Austria, con su fuerte personalidad, seguía adelante, sin perder nunca el tono y el ritmo que le imponían sus deberes soberanos.

Ana de Austria conoció los devaneos del rey, que eran de diversa y aun contradictoria condición. De una parte, Luis XIII tuvo dos grandes amores femeninos, de índole platónica y desenlace religioso. Uno de ellos, el más sonado, fue el de mademoiselle de Lafayette, una joven bellísima, de gran alcurnia, de la que se enamoró perdidamente y con la que mantenía larguísimas entrevistas, según afirmaba el rey, en la que se hablaba en exclusiva de «temas espirituales». Esta sorprendente fórmula, muy del agrado de los confesores y teólogos consultados sobre el caso, mereció también el aplauso del viejo zorro Richelieu, a quien la celestial aventura regia debió de sorprender bastante.

La joven amante, impoluta, del rey solicitó ser admitida en el convento de la Visitación de la calle San Antonio, en París, a lo que el rey dio su consentimiento «con la condición de que él sería autorizado a entrar en el parloir del monasterio, con objeto de proseguir, a través de la doble reja, las conversaciones "a lo divino" de los dos amantes». Para dar una impresión directa de lo que este amor platónico significaba, nada mejor que reproducir una canción del poeta Desmarets referida al episodio:

Je l'aime sans desir¿Eso era todo? Nadie se lo creía, ni en la corte, ni en los mentideros de París, en los que florecía -como casi siempre ocurre en las capitales de los reinos- un tipo de críticas y de noticias picantes que, dentro de su exageración, contienen casi siempre un grano de verdad.

aussi jamais langeur.

Ne vient trouver ma vie.

O bienhereuse f lamme qui conserven l'amour

et la paix dans mon áme!

¿Era Luis XIII en realidad un «rey casto», además de un «rey justo», como también le llamaban los aduladores de turno? Hoy día, hasta los más arduos defensores de la memoria del monarca admiten que existen serios motivos y múltiples testimonios que permiten llegar a la conclusión de que Luis XIII era, sobre todo, un pederasta enragé.

Sus amores homosexuales tuvieron nombres y apellidos concretos. He aquí algunos de ellos, repertoriados por más de un historiador: Saint-Amour, el cochero real; Harán, el perrero; Alexandre, gran prior de Vendóme; el comendador de Souvray; De Luynes, condestable de Provenza; Barradat, gentilhombre de la corte; Saint-Simon, padre del memorialista; Henri d'Effiat, marqués de Cinq-Mars, Le grand écuyer, una especie de Brummel elegante del siglo XVII.

Ana de Austria no podía ignorar ninguno de esos aspectos de la personalidad verdadera del rey. Y guardaba las formas hasta donde podía.

En ese clima de abandono marital, ¿fue impecable su conducta de esposa del rey? ¿O se vio, en ocasiones, asediada por la tentación de la aventura, tan explicable en su caso? Tenemos en las historias cortesanas del siglo XVII, y en especial en las Memorias de madame de Motteville, camarera mayor de la reina, los testimonios más fehacientes que nos indican los nombres de unos cuantos personajes que intentaron la aventura regia: el duque de Bellegarde, el duque de Montmorency y un tercero, George Villiers, el famoso duque de Buckingham. Todos ellos, según datos fidedignos, trataron al menos de cortejarla con insistencia, aunque no consta de manera cierta que por su parte hubiera correspondencia plenaria a los solicitantes. Uno solo de estos hombres fue algo más allá, y de esta aventura quedó flotando en el ambiente una duda, a la que, varios siglos más tarde, un gran novelista francés, Alejandro Dumas, que recogió el episodio, dio pábulo y ancha resonancia en el mundo de las letras y más adelante en el teatro y en el cine, con sus Tres mosqueteros. Fue el duque de Buckingham -cuyo nombre va unido al actual edificio del palacio real de Londres- quien protagonizó el memorable suceso. ¿Quién era Buckingham? Sir George Villiers, noble británico, favorito de los reyes ingleses, Jacobo I y Carlos 1, venía a París como enviado directo de la Corona inglesa, a negociar el matrimonio de su rey con la princesa Enriqueta-María de Francia, hermana del rey Luis XIII. Tenía entonces el arrogante duque treinta años recién cumplidos. Su físico era atractivo; su verbo, cáustico y ardiente. Decían que conquistaba a las mujeres con un diálogo envolvente e insinuante. El encuentro del paladín isleño con la reina de Francia tuvo lugar en Amiens, donde la novia francesa se detuvo a pasar la noche, en su viaje hacia Inglaterra, acompañada de Buckingham. Era el año 1625. La Chevreuse, siempre dispuesta a 'la intriga, preparó la famosa entrevista de la que tanto se ha escrito y sobre cuyo contenido no han faltado las interpretaciones más dispares. Ana de Austria se hospedaba en el palacio episcopal, que disfrutaba de un hermoso jardín con una pequeña floresta añadida. La Chevreuse se entendía entonces con lord Holland, que acompañaba a Buckingham. Fueron ellos los que organizaron la venida de los dos personajes británicos, a saludar a la reina. Al cabo de un tiempo los dejaron solos, a Ana de Austria y al duque.

¿Trató de conquistar este último la codiciada plaza asediada? ¿Tuvo lugar la invasión británica prevista? ¿O pidió Ana de Austria auxilio a voces, ante el ataque sorpresivo del inglés? Lo cierto es que, enterada del episodio, su suegra, María de Médicis, ordenó la inmediata salida del cortejo inglés hacia Gran Bretaña. El duque de Buckingham se despidió de Ana de Austria, visiblemente alterado y con lágrimas abundantes. Todavía intentó el bellezón británico volver a la carga unos meses más tarde, aprovechando otro viaje oficial a Boulogne. Pero aunque intentó entrevistarse de nuevo con la reina, ésta le recibió en la corte, rodeada de sus damas de honor, y al cabo de unos saludos protocolarios fue amablemente invitado a que diera por terminada su audiencia.

El episodio -que se convino mantener en secreto- fue divulgado en un círculo bastante amplio de la corte y, por supuesto, llegó a oídos del cardenal Richelieu y del propio rey. Éste montó en cólera, prohibió la entrada de Buckingham en territorio francés y castigó severamente a los pajes de servicio que asistieron, como testigos, a la escena de Amiens. Sin embargo, no mostró su enfado a la reina, guardando silencio sobre lo ocurrido. Buckingham murió tres años después en Londres, asesinado por un fanático protestante. En la autopsia se advirtió que llevaba en el dedo anular una hermosa sortija que sujetaba una miniatura de Ana de Austria, orlada de piedras preciosas, como si fuera un amuleto con la efigie de la dama de sus pensamientos.

Mientras tanto, la esterilidad de la reina española seguía constituyendo un motivo de maniobras cortesanas de toda índole, y el alejamiento, entre sí, de los regios esposos era cada vez más completo y hacía desesperar a los que deseaban un sucesor para el trono de Francia. Su suegra, María de Médicis, se llevaba mal con el todopoderoso Richelieu. Éste tenía declarada la guerra a las damas españolas que acompañaban a la reina y con las que se desahogaba ésta, así como al embajador de España, marqués de Mirabel, al que también se le restringieron las demasiado frecuentes visitas a palacio.

En la súplica de intercesiones celestiales para obtener el embarazo regio se produjo una verdadera competencia entre los miembros del santoral, proclives a escuchar la insistente petición. San Fiacre, patrono de los jardineros y curador también de blenorragias -que padecían el rey y Richelieu, según afirmaban los enterados-; san Norberto y las monjas del monasterio parisino de Val-de-Gráce, a las que Ana de Austria prometió levantar un grandioso templo si la petición se le concedía, fueron algunos de los contactados. A todo esto, los médicos recomendaban a la reina que visitara determinados balnearios que ofrecían garantías complementarias a la tarea de los santos. Las curas de diversas aguas se sucedieron cada año, sin lograr resultados. Así las cosas, el supuesto milagro se produjo por una serie de circunstancias fortuitas. El día 5 de diciembre de 1637 el rey Luis XIII acudió a la rejilla del convento de la Visitación, a celebrar uno de sus diálogos de amor místico con Luisa Angélica de la Fayette. Parece que esos encuentros provocaban en el monarca una suerte de confesión íntima de sus problemas, entre los cuales la escasa y mala relación con la reina figuraba en primer término. La joven novicia le recomendó que intentara una reconciliación conyugal lo antes posible.

El temporal de lluvias que arreció esa tarde trastocó los planes del rey. Pensaba volver desde el convento de París al cazadero de Saint-Maur, distante varias leguas de la capital y donde había mandado instalar su alcoba. El séquito le disuadió del viaje y le sugirió que pernoctase en el apartamento en el que residía Ana de Austria, en el palacio del Louvre. Luis XIII, de mala gana, se resignó a hacerlo y los cónyuges cenaron juntos y durmieron en una sola cama, por no existir otra alcoba debidamente acondicionada. La coyunda fue exitosa y Ana de Austria había concebido, por fin, un heredero. El médico de la corte, Bouvard, comunicó el 14 de enero al cardenal Richelieu la feliz noticia. La novedad se propagó como reguero de pólvora en París y en las provincias del reino. Se hicieron rogativas, se celebraron romerías y bailes populares. Y Luis XIII en persona se ocupó de los detalles de la ceremonia del parto, al que deberían asistir reglamentariamente, además del alto personal de la corte, el canciller Séguier, los superintendentes, el presidente del Parlamento de París y el preboste de los mercaderes de la capital.

El rey se encontraba en campaña, pues la guerra se había encendido de nuevo en Picardía y las tropas españolas amenazaban conquistar la ciudad de San Quintín. Finalmente, el monarca decidió volver a Saint-Germain para estad presente en el acontecimiento, dejando al cardenal Richelieu al frente del ejército y comunicándole con un mensajero cotidiano las novedades de palacio.

El ansiado heredero nació el 5 de diciembre en medio de la expectación y el regocijo generales. Era un niño robusto y grande que aparentaba tener una buena salud. El rey exclamó ante los príncipes de la familia, al mostrarles el recién nacido: «He aquí, señores, un efecto milagroso de la gracia de Dios, porque es así como hay que interpretar la llegada de este niño tan hermoso, después de veintidós años de matrimonio y de los varios abortos de la reina.»

Capítulo 2

La regencia, el mando de Mazarino y el joven rey

El hombre de confianza de la reina resultó ser otro cardenal, esta vez italiano, Mazarino, hombre de suaves modales, menos duro que Richelieu y enteramente leal y aun devoto de Ana de Austria. Luis XIV tenía tres años al convertirse en presunto rey. Dicen que poco antes de morir, Luis XIII quiso ver a su heredero para despedirse de él y le preguntó: « ¿Cómo te llamas? A lo que el mozalbete, con desparpajo, le contestó: «Luis XIV, papá.» Si non e vero… Lo cierto que resulta de todos los testimonios es que era un mozo que venía muy bien formado en lo físico; aficionado a los juegos infantiles; que empezó pronto a asistir a las cacerías y a los desfiles y que mostraba una gran aplicación en aprender bien la lengua, conocer la historia de su país y de su linaje y hacer que le explicaran el funcionamiento de la corte y del papel decisivo que en ella había de ejercer cuando llegara al trono.

Su educación religiosa fue minuciosamente supervisada por su madre, la regente Ana de Austria, quien le inculcó los fundamentos religiosos del catolicismo y le señaló los riesgos de las herejías protestantes y hugonotes, lección que aprendió bien el futuro rey, cuya fobia a la «religión», como se llamaba al sector hugonote, iba algún día a manifestarse en forma brutal e inequívoca durante su reinado. Por lo demás, Luis XIV nunca incurrió en misticismos equívocos, como los de su padre, Luis XIII. Más bien cabría decir que su religiosidad católica la asumía como un ingrediente obligado de su condición de «rey cristianísimo», anejo histórico a la Corona de la monarquía francesa. Sin embargo, como luego veremos, hizo compatible la misa diaria, que él presidía desde el coro real de la capilla de Versalles, con los amores, también cotidianos, que mantenía públicamente con sus favoritas más conocidas y cuya descendencia espuria legitimó con generosa profusión.

Luis XIII había sido, dentro de sus notorias limitaciones señaladas, un rey muy consciente de su deber político. Tenía a medio país sublevado por la rebelión de los nobles, las conspiraciones y las frondas de diversa condición. Los ingleses, los españoles, los príncipes germanos y austriacos del imperio de Viena, disputaban a Francia el predominio en Europa y la superioridad militar francesa que se revelaba creciente. Richelieu fue el hombre de Estado más importante que tuvo Francia en el siglo. Su frialdad táctica, su dureza implacable, su impasible utilización de toda clase de medios -espionaje, sobornos, atentados, campañas de opinión, guerras por sorpresa-, le permitieron asentar a Luis XIII en el trono y prevenir los manejos de la corte española, que torpemente hizo caer a la reina Ana de Austria, hermana de Felipe IV, en más de una aventura política comprometida, rozando la calificación de «alta traición».

La regencia de Ana de Austria, apoyada y ejercida de hecho por Mazarino, se volvía a enfrentar con el clima de subversión y de Fronda que se palpaba en todo el país. Ambos lucharon juntos, durante los años de la minoridad de Luis XIV, para asentar el predominio del trono sobre las sucesivas rebeliones acaecidas. Mientras tanto los historiadores más severos afirman la gran probabilidad de que la reina Ana de Austria estuviera enamorada de Mazarino y aun casada en secreto con él.

Es difícil realizar, a la distancia de tres siglos, una semblanza verosímil de cualquier personaje histórico. De Ana de Austria poseemos algunas descripciones' magistrales: a los cuarenta y un años de edad era una mujer hermosa, bien formada, ojos grandes, nariz prominente, boca pequeña, apetitosa, senos bien asentados. Las manos blancas y atractivas. Se vestía sin lujo ni ostentación y no se pintaba el rostro. Le gustaba despertar la admiración de los hombres. Tenía un punto de altanería que a veces desembocaba en actitudes arriesgadas. Dicen que era escasa su cultura, pero inmenso su conocimiento de la corte y su funcionamiento.

Era devota «a la española». Rezaba durante horas, celebraba novenas y acudía a conventos con donativos y promesas de ayudas materiales. La divertía actuar en los escenarios del teatro de la corte, en los que declamaba su papel con cierto «aire castellano». Comía mucho y dormía hasta bien entrada la mañana. Nadie suponía que fuera capaz de gobernar el complejo y revuelto reino, después de la pareja formada por Luis XIII y Richelieu para defender el Estado. Tal era el perfil de la madre de Luis XIV descrito por su camarera mayor, madame de Motteville. (Memorias de madame de Motteville)

Del otro gran protagonista, Mazarino, hay, asimismo, un abundante repertorio de retratos decisivos. He aquí un breve resumen de su biografía.

Era hijo de Pietro Mazarino, siciliano, mayordomo de los Colonna, el antiguo y noble linaje. Estudió derecho civil y canónico en la Universidad de Alcalá con gran aplicación. Logró un puesto de capitán en la guardia pontificia; fue «cliente» de allegados del Papa y diplomático encargado de misiones ocasionales. Logró ser nombrado canónigo de San Juan de Letrán; legado en Avignon y finalmente en la corte de Francia. Se ofreció a Richelieu, ganando su confianza y obtuvo a través de él nada menos que el capelo cardenalicio. A la muerte de aquél, recibió de Luis XIII, en sus últimos años, el nombramiento de primer ministro. Era un italiano astuto, de aire humilde, pretendía no ser nada; decía que tenía siempre listo el equipaje para volverse a Roma; perpetuo urdidor de combinaciones sabias; sonriente, componedor; el polo opuesto del cardenal Richelieu que había gobernado despóticamente, con cetro de hierro, el reinado anterior hasta su muerte.

Fino psicólogo -Mazarino- adivinó la situación de Ana, la reina regente, abrumada por la responsabilidad de gobernar la Francia que caía en sus manos: una nación revuelta, conspiratoria, propicia a la guerra civil, de todos contra todos. Mazarino, sonriente, aparentemente dúctil, se ofreció a la viuda española para ayudarla a llevar el peso de la Corona hasta que Luis XIV se convirtiera en el rey efectivo.

La reina regente residía en el palacio real de París y se trasladó al cercano Louvre, que ofrecía mayores comodidades. Su instalación fue regia, con muebles y cuadros, alfombras y tapices de exquisito gusto. Mazarino compró al poco tiempo un hotelito cercano. Se abrió una puerta en la parte trasera del jardín cardenalicio para que pudiera acudir con mayor disimulo a despachar cotidianamente con la regente. Al cabo de unos meses, la reina anunció al consejo real que, debido a la mala salud de Mazarino, era conveniente que viviera más cerca y con más cómodo acceso, para lo cual se proponía habilitar un recinto en el mismo palacio real que le sirviera de residencia permanente.

¿Fue un nido de amor de la mujer madura para el ladino aventurero italiano? La correspondencia de los dos amantes revela bastantes detalles de este romance de la madre de Luis XIV, confirmando la hipótesis verosímil del matrimonio secreto verificado entre ambos. Existe incluso una historia verosímil de que fuera san Vicente de Paúl quien llevara a cabo en la intimidad la bendición de dicho enlace. Hubo un personaje que fue seguramente informado de lo ocurrido: el joven Luis XIV. En las numerosas cartas que intercambiaron la reina y el cardenal en esos años, hay unas palabras claves para encubrir a las personalidades aludidas en los textos. A Luis XIV le llaman ambos «el confidente»; es decir, el portador del grande y augusto secreto.

Ernest Lavisse, en su prodigiosa historia del reinado de Luis XIV, escribe comentando la situación que «fue un período en el que, a raíz de un cúmulo de circunstancias, la monarquía francesa cayó en manos de una española y de un italiano». «Mazarini, como siguió firmando hasta su muerte, era un gran aventurero, un prodigioso comediante que representaba a la perfección sus papeles de gobernante, que protegió inteligentemente las artes y las letras, dando a Francia en su testamento los bienes para levantar el edificio del "Instituto" y con él la apertura a la cultura con la instalación de las Academias y la célebre Biblioteca Mazarino.»

Era también un hombre que amaba las-cosas bellas, las pinturas, los libros de horas, los incunables, las colecciones de cartografía, las joyas, el dinero y el juego. Su fortuna, al morir, se calculó en cientos de millones. Supo gozar de su poderío y rodearse de un aparatoso séquito de guardias, especialmente trajeados, que desfilaban dando escolta a su lujosa carroza. El joven Luis XIV, con el que se entendió muy bien en los años de aprendizaje del rey, asistía a los consejos de la Corona y no perdía ocasión de hacerle preguntas, sin cesar, sobre los asuntos del Estado. Cuentan que en cierta ocasión, estando con un grupo de amigos jóvenes, el monarca adolescente vio pasar el ruidoso y exhibicionista cortejo de Mazarino y exclamó: « ¡Ahí va el gran Turco con su guardia!»

Muerto el cardenal, se abrió paso a la entronización definitiva del rey. Tenía el monarca veintidós años y medio. Era un mozo arrogante, de facciones acusadas. En sus ojos castaños fulguraba una mirada grave y reposada. Su andar era mesurado y majestuoso. Daba la impresión a la vez de gracia y seriedad. Pero su juventud se manifestaba también en juegos, bailes y comedias en los que tomaba parte, con gentes de su edad, admitidos en la corte.

Escuchaba con atención a los visitantes y respondía con calma a las peticiones que le formulaban sin alterar su pasividad. Casi nunca entraba en crisis de cólera o enfado. Usaba de la muletilla «Ya veremos» cuando no quería rechazar de plano una cuestión. Era, dicen los que le trataron de cerca, circunspecto, moderado y enemigo de improvisaciones.

Tenía, eso sí, una alegría profunda por el placer de ser rey. En sus Memorias hay un párrafo que dice: «El oficio de monarca es grande, noble y delicioso.» Su deber principal era el del trabajo oficial. Todos los días, desde la adolescencia, dedicaba muchas horas a escuchar a los ministros, a oír a los mariscales, recibir audiencias, aprobar decretos y órdenes. Y controlar minuciosamente los asuntos de la corte, incluidos los programas de los festejos y de sus viajes oficiales.

Era Luis XIV un joven glotón que disfrutaba con las disparatadas minutas de la época que le provocaban fuertes crisis digestivas. Su salud se resentía y envejeció pronto, sin que los médicos ayudaran a mejorar la situación. Pero durante medio siglo laboró sin cesar, entregado a la regia y cotidiana tarea de dirigir el Estado francés, todavía endeble y gravemente averiado por las tremendas y continuas guerras exteriores y los quebrantos que la atroz guerra civil de la Fronda hubo de causar en la riqueza y bienestar económico del reino.

Llegó la hora de pensar en el matrimonio del rey. Su madre Ana de Austria, a la que Luis XIV quería entrañablemente, fue la primera en plantear el problema que requería urgencia por la necesidad de asegurar la descendencia, impidiendo las intrigas del hermano del rey, Felipe, duque de Anjou y hombre de mala reputación en el entorno de la corte.

El joven rey manifestó muy pronto su decidida afición a las mujeres. Sus primeros escarceos amorosos de adolescente fueron precisamente con una de las cinco hermanas Mancini, sobrinas y protegidas del primer ministro, Mazarino. Luis XIV comenzó su romance de amor juvenil con Olimpia, pero al cabo de unos meses descubrió que María, su hermana, era su compañera de juegos sexuales preferida. Ana de Austria, que observaba de cerca las diversiones y enredos de su joven vástago, se alarmó al comprender que el apasionado cortejador estaba profundamente enamorado de la bella italiana. Temiéndose lo peor, lo comentó con el cardenal Mazarino, quien con su ladino talento le prometió que hablaría con ella y que en ningún caso apoyaría un matrimonio del rey con una sobrina suya. Esta prudente actitud le valió un inmenso agradecimiento por parte de la regente, que inmediatamente se dedicó a buscar entre las casas reinantes europeas una solución matrimonial conveniente para los intereses de la casa de Francia.

Tal fue el comienzo de un larguísimo proceso que iba a culminar con el enlace del joven rey con una prima hermana suya, la infanta Margarita de Austria, hija de Felipe IV y sobrina de la reina Ana, y a cuyo acontecimiento dedico el capítulo siguiente. Hubo otras soluciones matrimoniales posibles, propuestas por personalidades de otras cortes, hostiles a esta idea que volvía a traer una reina española al trono francés. Incluso se planteó la posibilidad de una princesa saboyana como candidata. Pero la infanta de Madrid es la que finalmente se llevó el gato al agua y puede decirse que ella fue la última gran jugada diplomática de Mazarino, cuyas consecuencias se extendieron a la historia de Europa de los dos siglos siguientes.

¿Cuál fue la educación recibida por Luis XIV en los años juveniles? Según opinión de sus contemporáneos, era un mal alumno. Debido en parte al poco interés de Mazarino por la pedagogía escolar y la indiferencia de su madre, la reina, por todo género de estudios. También influyeron en ese déficit de enseñanzas, los azarosos años de la guerra civil, durante la regencia y su cortejo de sublevaciones. Fueron tiempos de fugas obligadas de la corte, traslados urgentes y batallas en toda regla. El adolescente Luis XIV vivió de cerca la vida militar de las escaramuzas, de los sitios y de los grandes combates. Se acostumbró a vivir sobre la silla del caballo durante un día entero y demostró un gran valor personal, inasequible al riesgo de los arcabuces y de los cañonazos próximos. Se hacía presente en los consejos de guerra de la campaña y escuchaba con admiración reverente las opiniones del mariscal de Turenne, tenido entonces, con buenas razones, como una de las primeras espadas de Europa.

Todo ello le dejó un regusto castrense que acabados esos años de las contiendas civiles, le hicieron disfrutar de los desfiles, maniobras y revistas de sus tropas, que eran -por decirlo así- su afición favorita. Conoció a sus pocos años la esencia de los ejércitos de Francia, su organización interna, su doctrina de guerra, el sistema de los sitios y la personalidad de sus grandes jefes. Nunca dejó de tener presente, en su largo reinado, la importancia de ese instrumento militar para el desarrollo de su política exterior. Era -y lo fue siempre- un rey soldado.

Mazarino enseñó también al joven monarca los complejos senderos de la política exterior, el sacrificio de todo escrúpulo a la llamada razón de Estado. Del fino artista siciliano aprendería seguramente la brutal realidad de los entresijos de la Europa de aquellos tiempos, en que la Iglesia de Roma y el emperador de Viena pastoreaban el gran rebaño de los fieles cristianos y en el que las elecciones al papado se gestionaban entre las cancillerías de Occidente con recuentos de votos cardenalicios en los que cabían la influencia, el soborno y la coacción

La anécdota del cardenal de Retz, implicado de forma activa en las conspiraciones de la Fronda y encastillado en el palacio del arzobispado de París, es digna de mención.

El joven rey tenía quince años cuando le llegó la noticia de que Retz venía a rendirle homenaje en palacio. El rey se dirigió hacia la capilla y el cardenal le salió al encuentro. Luis XIV le habló de una comedia que tenía pensado estrenar en el Louvre. «Pero no quiero que haya nadie en el teatro.» Era la consigna para que la guardia real arrestara al cardenal allí mismo. Fue, en efecto, «una buena comedia» la que tenía preparada el monarca.

La atroz experiencia de la Fronda y sus traiciones y sobre todo los consejos de Mazarino despertaron en el adolescente soberano un recelo universal a las gentes que le rodeaban o visitaban. Aprendió en seguida a disimular, a mentir y a desconfiar. Y al mismo tiempo se propuso que no hubiera permisos, ni libertades, para que existieran «asambleas», ni «reuniones» de signo político en el territorio del reino y en los castillos de la nobleza. Solamente quedaría una corte que será poco a poco, a medida que crezca, la que aumentó en número, cada año, por voluntad real. Quiso tener el rey ante sí -escribe un historiador- a los príncipes díscolos, a los duques conspiradores, a los facciosos arrepentidos, a los hijos de los rebeldes, para que abandonasen sus castillos y sus feudos y poder observarlos cotidianamente, mientras les proporcionaba ocupaciones, diversiones y placeres, a la vez que les otorgaba en forma minuciosa y personalísima las mercedes, gracias, títulos, cargos, premios y subvenciones de toda especie. Pero, eso sí, a condición de que el rey fuera el mecenas universal, el dispensador que otorgaba todos los bienes. En sus Memorias, Luis XIV explica que «todos los ojos del reino se fijan en el rey y a él se dirigen las esperanzas, los respetos, las dádivas y las gracias. Su voluntad es el origen de todos los bienes. Al acercarse a su persona se eleva la estimación propia. Todo el resto es materia estéril».

El gobierno monárquico se convierte así en un inmenso espectáculo en el escenario de un solo actor, el rey. Para él no existía otro principio ni fin de todas las cosas. Su endiosamiento fue voluntario y premeditado. «El Estado soy yo.» Esta frase -que acaso falsamente se le atribuye- era una honda convicción que llevó consigo hasta su muerte.

Capitulo 3

El matrimonio español

La paz había revelado la grave debilidad del imperio de Viena, al sacudirse los 350 pequeños estados, antiguos vasallos históricos de la Casa de Austria, los vínculos interiores, para convertirse en casi soberanos, con voluntades políticas propias. Los Habsburgo se transformaban así, poco a poco, en emperadores nominales de un inmenso mosaico de principados, ducados, ciudades libres y obispados independientes. Las fronteras con Francia se definieron esta vez con rotunda claridad. El reino de España, presente en las conversaciones, se retiró de la firma de ese tratado porque Felipe IV no perdonaba al reino de Francia el haber ayudado con dinero y campañas militares a los levantamientos separatistas de Cataluña y de Portugal.

El gobierno de Madrid, sin embargo, reconoció la independencia de las Provincias Unidas, antes de retirarse del Congreso de Westfalia. El antagonismo bélico entre Madrid y París siguió adelante, y duraría aún varios años. Hubo victorias y derrotas españolas y francesas por tierra y por mar. En 1656 Mazarino envió, en secreto, a Madrid a su mejor diplomático, Hughes de Lionne, heredado de Richelieu, con instrucciones precisas: las de explorar las posibilidades de un tratado de paz, con España, que pusiera término a un conflicto de tantos años. Existían, sin embargo, algunos serios obstáculos. Las mujeres, por ejemplo, no estaban descartadas en la dinastía española, de la sucesión al trono. Por otra parte, el infante don Carlos, el futuro Carlos II, se adivinaba que venía muy enclenque de salud y acaso duraría poco. Cayó, en esto, enfermo grave el joven Luis XIV, y Ana de Austria pensó que era un «aviso del cielo», para que de una vez se hicieran las paces entre los Austrias de Madrid y los Borbones de Francia. Mazarino, como siempre, se sometió a la sugerencia de la reina Ana y prometió agilizar la lentísima negociación entablada en Madrid. El proyecto de boda saboyana fracasó después de las entrevistas de Lyon entre Ana y Luis XIV con las princesas saboyanas.

Luis XIV aceptó, con indiferencia, el encuentro con la princesa Margarita de Saboya. Era ésta una mujer morena, amable y discreta. Pero el joven rey hizo una de las suyas, incorporando a su adorada, María Mancini, la Mancinette, al nutrido séquito de la comitiva. Refieren los cronistas que el posible novio de la saboyana se escapaba de vez en cuando a caballo, con la hermosa sobrina del cardenal para hacer excursiones por los alrededores de la ciudad. La noticia del encuentro prematrimonial con la princesa italiana fue utilizada en Madrid para hacer saltar la cólera de Felipe IV. «Esto no puede ser y no será», exclamó. El diplomático español Pimentel fue enviado, como correo real urgente, a Lyon para ofrecer la mano de la infanta María Teresa de Austria, hija del rey de España, como posible esposa de Luis XIV. Este último aceptó sin entusiasmo, pero como deber ineludible, la solución española. Mientras tanto, de regreso en París, seguía adelante en su cortejo amoroso con María Mancini. Tuvieron que intervenir en el asunto directamente Ana de Austria y Mazarino. Las presiones conjuntas, amenazadoras de ambos personajes, dieron, por fin, resultado. Luis XIV declaró que seguiría pensando, en silencio, en aquella mujer extraordinaria que le había revelado el mundo del amor. María fue confinada en el castillo de Brouage y su tío el cardenal le recomendó que leyera a Séneca, que por lo visto era entonces un buen remedio para los desengaños de la pasión. Su buena conducta y actitud obediente fue recompensada con su futura boda, que se celebró un par de años después, con el duque de Tagliacoli, príncipe de Castiglione, condestable del reino de Nápoles, perteneciente al ilustre linaje de los Colonna.

Mientras tanto, los preparativos de la paz hispano francesa se llevaba a cabo con minuciosa lentitud. El propio Mazarino, de una parte y don Luis de Haro, primer ministro, con un nutrido grupo de expertos y acompañantes y un considerable cortejo militar y civil se dieron cita en la frontera del Bidasoa. La suspensión de hostilidades se llevó a cabo en mayo de 1659. La tregua se renovó en junio. Mazarino y Haro decidieron levantar un doble edificio provisional en la isla de los Faisanes para albergar a las dos delegaciones. La isla representaba un terreno neutral, a igual distancia de Hendaya y de Fuenterrabía. Los negociadores se albergaban también en San Sebastián y en San Juan de Luz, respectivamente.

El 13 de agosto comenzó la conferencia propiamente dicha entre los plenipotenciarios que duró larguísimo tiempo: casi tres meses. Los asuntos eran tantos y tan complejos, que llegar a la paz después de diez años de batallas y combates navales, en múltiples escenarios europeos, representaba un formidable esfuerzo de componendas, de cesiones mutuas, de reclamaciones y de pleitos fronterizos. España cedía el Rosellón, la Cerdeña, el Artois, el Luxemburgo francófono, el ducado de Bar en Lorena y una serie de fortalezas que garantizaban las fronteras del este de Francia. La frontera no fue tanto un sistemático imperativo de la orografía como un resultado tardío de la historia. El Tratado de los Pirineos (1659) fue un mal negocio de la Corona española, dispuesta a renunciar a casi todo para salvar lo imposible, Flandes, y supuso la atribución de tierras catalanas a la soberanía francesa. Pedíamos a cambio, los españoles, algunas cosas que hoy nos parecen absurdas; por ejemplo, que se readmitiera en la corte de Francia, con todos los honores, al príncipe de Condé, que durante las revueltas de la Fronda se había pasado a los ejércitos de Felipe IV y había sido declarado traidor a la Corona. También solicitaba que Francia no apoyara a Cromwell en Inglaterra, por ser su partido «republicano». Y que Francia no reconociera en ningún caso ni ayudara al flamante rey de Portugal.

Pero la elaboración del tratado iba avanzando hacia su desenlace más importante: le mariage espagnol. Mazarino vio en este matrimonio una relativa garantía que evitaría la guerra con España en los años futuros. También adivinó que la condición de «heredera eventual del trono de España» llevaba consigo la posibilidad de alcanzar algún día otros objetivos de enorme importancia para la dinastía francesa y para su porvenir hegemónico en Europa y América.

Felipe IV exigió que el tratado contuviera explícitamente la renuncia de su hija María Teresa y de sus descendientes a la sucesión de la Corona de España y sus pertenecidos. Mazarino lo aceptó para las posesiones de España, Europa, América y Ultramar. El cardenal exigió en cambio que los territorios españoles de los Países Bajos quedaran exceptuados. Se aceptó esa petición francesa. Cuando se redactó el texto de la renuncia, el hábil Hughes de Lionne incluyó un célebre párrafo que alude a la dote que debe exigirse a España por la Corona de Francia para que esta renuncia tenga validez. La dote fijada fue considerable: 500 000 escudos de oro, en tres plazos. Mazarino sabía que el tesoro español se halla exhausto, a pesar de los galeones de Indias y que Madrid no pagaría nunca. Entonces Lionne propuso un texto que empezaba con el vocablo moyennant, participio activo -en castellano «mediante»- que anulaba el párrafo de la cesión, si la suma de la dote no se pagaba. Una vez más, la sutileza del cardenal y la habilidad del diplomático hicieron posible, diez años más tarde, la sucesión de los Borbones de Francia, en el trono madrileño de los Austrias, después de una larga guerra, llamada precisamente la de la Sucesión.

El duque de Gramont fue el portador a la corte de Madrid de la solicitud oficial, de la mano de la infanta María Teresa para el rey de Francia. Llevaba un cortejo lucido y numeroso. Fue recibido en Madrid con toda solemnidad y se fijaron la fecha y el lugar para el acontecimiento. El cortejo de Felipe IV salió de Madrid con un cálculo aproximado de muchos días de viaje, dada la velocidad y la distancia del recorrido. Uno de los miembros del cortejo afirma que la larguísima expedición de numerosos carruajes, escoltas y repuestos alcanzaba una cola de algo más de seis leguas. Era lenta y majestuosa su marcha, como convenía a la severa etiqueta y protocolo de la monarquía de los Austrias. El rey Luis XIV salió al encuentro de su novia desde París con otro no menos importante séquito. Se convino por ambas partes en llegar al unísono a la frontera del río Bidasoa y aprovechar los pabellones de la conferencia de la paz, que habían firmado siete meses antes Mazarino y don Luis de Haro. El mutuo diálogo empezó el día 6 de junio y duró hasta el día 7. Diego Velázquez, pintor de cámara, era uno más de la ceremonia. El rey y su tío, Felipe IV, se abrazaron con efusión, después de tantos años de feroces contiendas. También resultó emocionante el saludo de Ana de Austria con su hermano Felipe IV, al que no veía desde hacía cuarenta años.

En la iglesia parroquial de Fuenterrabía, y antes de que se iniciaran las ceremonias de la isla, había tenido lugar, el día 3, la boda «por procuración» de María Teresa con Luis XIV, representado con mandato especial por don Luis de Haro, pues así lo exigía el complejo protocolo. Bendijo la unión el obispo de Pamplona y terminó con un inmenso y clamoroso aplauso de la población. Los representantes franceses que vinieron a la ceremonia comentaron que la novia «tenía buen color, debía hallarse en plena salud, era pequeña y respiraba modestia y sencillez».

La boda definitiva se verificó en la iglesia de San Juan de Luz con unos actos deslumbrantes de lujo, exhibición y solemnidad. Los relatos de la ceremonia hablan de «cuento de hadas» y detallan los aspectos más notorios del suceso. El uniforme del rey de Francia era de tejido de oro. La novia llevaba una capa de terciopelo morado y flores de lis bordadas con hilo de oro, con una corona sobre la cabeza. Buena parte de la corte de París y de Madrid llenaban el bellísimo templo. Terminada la misa, los reyes de Francia salieron, bajo un palio, a recibir el homenaje popular. Ana de Austria, con un vestido rutilante, marchaba en segundo lugar. Hubo grandes problemas de protocolo en lo tocante a las colas, mantos y demás detalles de la indumentaria femenina, de las princesas y de las que ejercían jurisdicción en la corte. San Juan de Luz se hallaba engalanada con tapices y guirnaldas de extraordinaria factura. Los recién casados se dirigieron a la residencia que tenían preparada para el estreno nupcial. Ana de Austria acompañó a su hijo y sobrina al lecho conyugal y cerró simbólicamente las cortinas del mismo. Empezaba un nuevo capítulo de la historia de Francia y de España.

El regreso de la pareja real a París se hizo por etapas, mientras la capital se preparaba al magno recibimiento. Las calles y edificios se engalanaron como nunca se había conocido. El sol veraniego brillaba sobre la capital. El trágico recuerdo de la Fronda se había esfumado. La paz con España era el anuncio de un período que se suponía de tranquilidad y de gloria. En el barrio de San Antonio comenzó la fiesta del homenaje y sumisión de todas las corporaciones y gremios y de las llamadas «compañías superiores». El clero de París desfiló en cabeza con la cruz alzada y los pendones parroquiales. Los doctores de las universidades con togas de colores y birretes; las cortes de justicia, después y, cerrando el desfile, el Parlamento en pleno.

Siguió la entrada oficial de los reyes en su capital. Luis XIV, a caballo, escoltado por la guardia real y seguido de los príncipes de su casa y altos cargos de palacio. La reina marchaba en una carroza descubierta seguida de las damas de la corte y de las princesas. Los cronistas de la época aseguran que nunca el pueblo de la capital había manifestado tan espontáneo entusiasmo callejero como en esta ocasión. Los reyes tardaron varias horas en alcanzar el palacio del Louvre.

El joven monarca tenía veintidós años, pero esta apoteosis irresistible de su pueblo debió de hacer mella indudable en sus decisiones ulteriores. La novia española era discreta y no demasiado agraciada. Las damas más chismosas del entorno real decían que la reina era enana, oscura de tez -«acaso tuvo antepasados árabes»-, que carecía de atractivo sexual suficiente para evitar las tendencias irresistibles y aventuradas del flamante rey. Pero éste seguramente pensaba en otro aspecto más fundamental entonces para su persona: cómo ejercer el poder. Hasta entonces había actuado, junto a Mazarino, en un segundo plano; dejándole hacer y tratando de aprender el arte del gobierno de Francia, observando al astuto cardenal italiano y preguntándole sin cesar sobre asuntos, guerras, diplomacias y personajes de la corte. Los últimos éxitos militares, la paz de Westfalia, el tratado de los Pirineos, la amistad con España, eran un conjunto de favorables resultados que era preciso reconocer como extraordinarios.

Su ambición de reinar y gobernar a un tiempo, de cambiar el orden de los asuntos, de elegir libremente a sus ministros, de organizar los diversos consejos y entregarse a los goces y los riesgos del poder absoluto predominaban en su espíritu. En sus Memorias escribe textualmente estas palabras sobre ese momento:

«Comencé a mirar con detalle todos los componentes del Estado, pero no con ojos de indiferencia, sino con visión de soberano.»¿Sería Mazarino un obstáculo a sus juveniles ambiciones? ¿O buscaría, una vez más, una salida inesperada a su perpetua ambición de ejercer el poder en cualquier lugar o puesto? Empezó a correr la voz en el mentidero de la corte de que el inquieto cardenal, intuyendo que la popularidad del rey le haría sentirse tentado de ejercer directamente el mando del Estado, había explorado en Roma la posibilidad de recibir las órdenes sagradas y aspirar -dado el enorme número de contactos políticos que había llevado a cabo en los últimos años en toda Europa- a ser elegido Papa en el próximo concilio.

La muerte sin embargo le acechaba, cortando con ello esta última aventura del inquieto cardenal. A primeros de marzo de 1661 se agravó súbitamente y pidió que viniera el rey para despedirse de él. Le dio recomendaciones y consejos, todos ellos de prudencia y moderación en la política interior y externa. Elogió a Fouquet, el hombre de las Finanzas, por su habilidad en lograr créditos y dinero para el tesoro exhausto del reino, a Le Tellier, que había creado el poderío militar de la Francia hegemónica. Y a Hugues de Lionne, el legendario diplomático, inventor de la «dote» de la reina. El mismo día en que expiraba Mazarino, el rey convocaba a los ministros del gabinete. Después de elogiar al difunto y sus principales realizaciones, Luis XIV anunció que pensaba ocuparse personalmente de los asuntos de Estado y que «era conveniente pensar en introducir, en muchos de ellos, urgentes cambios y reformas para remediar el desorden existente».

Los miembros del gabinete no salían de su asombro ante el tono enérgico y decidido de aquel muchacho de veintidós años que se proponía actuar «en todo aquello que el tiempo y la disposición de las cosas me permitan hacerlo». Era una declaración de pragmatismo regio y también de absolutismo monárquico, doctrina que se abría paso en varias cortes europeas en aquellos años. Un gran historiador francés, François Bluche, ha referido en páginas magistrales la histórica escena que puede llamarse «la iniciación del rey absoluto», en esas horas que siguieron a la muerte de Mazarino. Reproduce el texto de un testigo presencial -Lomenie de Brienne, secretario de Estado- de la reunión en la que el rey comunica su resolución a los reunidos: «El rey había reunido en la cámara de la reina madre a los príncipes, duques, ministros de Estado para comunicarles personalmente que había tomado la resolución de mandar en el Estado bajo su responsabilidad. A continuación los despidió con gran cortesía diciéndoles que cuando tuviera necesidad de sus consejos los haría llamar para escucharlos. También me dio el encargo de escribir a iodos los embajadores extranjeros para hacerles saber la resolución de su majestad de gobernar en persona el Estado a fin de que lo comunicasen a los reyes o príncipes a quienes sirven.»

Fue un comienzo de reinado duro, efectivo, sorprendente, pero útil por lo que tuvo de aviso, en especial a los nobles, los grandes, los poderosos del reino que habían demostrado sus deslealtades y sus ambiciones en los trágicos años de la Fronda.

La primera parte de esta reforma personal del Estado la llevó a cabo con rapidez inusitada. No es exacto calificarlo de golpe de Estado, sino más bien como la búsqueda de un sistema de equilibrio entre el poder real y los hombres de los colectivos, de diversa índole, que existían en la sociedad francesa de aquel tiempo. El consejo del rey se transformó con una delimitación mucho más precisa de lo que antes existía. Los seis grandes departamentos recibieron atribuciones concretas y su «geometría» alcanzó dimensiones mejor definidas. Séguier, Le Tellier, Colbert, Fouquet, Lionne, fueron los hombres que utilizó para dar continuidad a la tarea rectora. Pero su visión iba mucho más allá: quería evitar conflictos futuros y asentar la omnímoda autoridad suya sobre cualquier decisión importante. El Estado será él y su voluntad. Y ello iba a durar -como sistema- cincuenta y cuatro años, de 1661 a 1715; es decir, medio siglo de la historia de Europa. El más largo reinado de la dinastía capeta desde sus primeros titulares.

Pero no me propongo en este libro contar la historia del reinado de Luis XIV, sino la historia del Rey Sol.

Capítulo 4

Luis XIV toma el mando

Aceptó el equipo de gobernantes legado por Mazarino, pero quiso pronto dar noticia de que podía prescindir de cualquiera de ellos en caso de que opinara que lo hacía mal o que su reputación dejaba que desear. Ello ocurrió con el superintendente Fouquet, «el mago de las finanzas» -diríamos en lenguaje de hoy-, que se preciaba de lograr siempre, con malabarismos espectaculares, dinero suficiente para el tesoro, para los gastos militares, las obras públicas y para los proyectos, pequeños y grandes, de la monarquía y de sus titulares.

Fouquet era de familia bretona; su padre fue consejero de Estado y lo introdujo en la vida pública. Mazarino lo aprovechó para sacar a la Corona de apuros, después de las guerras de la Fronda. Su reputación era muy discutida, y los fraudes y manipulaciones que llevaba a cabo llamaron la atención de sus compañeros de gobierno. Para colmo de males, Fouquet, que era hombre de gran fortuna, decidió encargar al arquitecto de moda Le Vau, un castillo residencial con las últimas novedades suntuarias de la época en las cercanías de París. Así surgió un prodigioso conjunto -Vaux-le-Vicomte- cuyo interior y los parques, fuentes y jardines que lo rodean siguen siendo, hoy en día, un lugar preferido de visitantes y turistas. Fouquet, hombre mundano, se creyó al abrigo de toda investigación, adulando al joven monarca con las invitaciones a su residencia, en las que celebraba fiestas suntuosas, seguidas de funciones de teatro a las que concurrían Molière, La Fontaine, madame de Sévigné y gran número de artistas, como Poussin, Le Vau y Le Brun. Era aquélla una pequeña corte rutilante de lujo y de ingenio. Uno de esos festejos hizo desbordar la copa de la envidia del rey, agravada por la indisimulada forma de cortejar que tuvo el anfitrión a mademoiselle de La Valliére, que era entonces el amor preferido del monarca.

Los compañeros de gobierno, especialmente Colbert y Le Tellier, se encargaron de azuzar el fuego de la sospecha y de la discordia. En medio de la general estupefacción, Fouquet fue arrestado y sometido a proceso. Se descubrieron numerosas irregularidades y colosales estafas que había protagonizado. Después de un proceso escandaloso que duró tres años, fue condenado a destierro y confiscación de sus bienes. Luis XIV no se conformó con ello y le encerró en la fortaleza de Pignerol, juntamente con sus dos ayudantes. No se sabe la fecha de su muerte. Se cree que fue envenenado por agentes del soberano.

Este episodio dramático fue un aviso del rey a sus gobernantes y subalternos. Quiso dar prueba de su independencia de criterio y también de su implacable autoridad. Curiosamente, la construcción del maravilloso recinto de Vaux-le-Vicomte y la naturaleza de las fiestas que allí se daban despertó en el rey absoluto el deseo de levantar un conjunto parecido que representara la apoteosis de las artes y sirviera asimismo de escenario a la floración de las letras y del teatro francés. La construcción de Versalles fue, en cierto modo, una consecuencia del esplendor arquitectónico de la caprichosa imaginación del venal ministro de Finanzas.

Los restantes miembros del gabinete del rey aprendieron en silencio la lección del monarca. Colbert, Louvois y Le Tellier fueron el trípode del poder ejecutivo del reino. Colbert es la figura más importante de la época. Venía de una familia de la pequeña burguesía de Reims, comerciante de paños. Era minucioso, cumplidor, ejecutivo, eficaz y siempre disponible para cualquier cargo o misión. Lo descubrió Mazarino, tomándolo a su servicio como secretario, encargado de misiones reservadas

La maledicencia parisina le atribuía la gran fortuna que levantó el cardenal durante su mandato y que también le sirvió a él para mejorar su situación económica. A Luis XIV le fascinó la capacidad de trabajo, el orden perfecto de aquel funcionario del Estado que siempre tenía a mano la solución legal y administrativa de una decisión.

La caída de Fouquet -en la que participó con la investigación secreta encargada por el rey- le convirtió en sucesor suyo en el ministerio de Finanzas. Colbert, que venía del estamento burgués, supo dar al rey lo que deseaba: un gobernante eficaz que siempre dejaba al monarca la última palabra. Era de temperamento frío y sus ataques de cólera eran proverbiales. Luis XIV le confió además la Marina, le hizo marqués y le ayudó a colocar a sus familiares en los estamentos de la alta nobleza. Veinticinco años duró el mando de Colbert en Francia. Se le ha llamado con razón el principal soporte de la grandeza de Luis XIV. Éste echaba mano de su habilidad burocrática para hacer frente a los torrenciales gastos militares y civiles que acarreaba la magnificación del soberano. Su obra económica inspirada en los principios de mercantilismo ha sido llamada con justicia «colbertismo», en cuya aplicación utilizó un proteccionismo a ultranza, junto a una industrialización a base de «manufacturas» que fueron esenciales para estimular la producción francesa y su exportación a Europa entera. Ello le llevó a crear una gran marina mercante y otra de guerra, a construir puertos y a desarrollar un comercio exterior poderoso. Colbert fue el verdadero artífice de la Francia moderna.

Tuvo otra faceta que es necesario señalar también: como intendente de edificios, artes y manufacturas, puso al servicio de la Corona el mecenazgo de la cultura. El rey apoyó plenamente esa actividad. A Colbert se deben las academias de inscripciones y letras, la de ciencias, la de Roma, las de pintura, de música y arquitectura, y el Observatorio astronómico de París. Sutilmente fueron todas ellas orientadas a la adulación y endiosamiento del que iba a llamarse, finalmente, el Rey Sol.

Michel Le Tellier fue otro de los grandes políticos del rey. Venía de la burguesía parisina; era hijo de un alto funcionario, y Mazarino le utilizó nombrándole ministro de la Guerra. Fue decisiva su intervención en la victoria militar sobre la Fronda y en las negociaciones para la paz con los nobles -y príncipes- sublevados. Luis XIV le mantuvo en su puesto y le encargó la formación administrativa de un ejército moderno. Se llamó a la nueva formación «un ejército monárquico», y resultó el instrumento favorito del rey para sus aventuradas y costosas guerras en Europa.

Le Tellier era un hombre duro, feroz con los subalternos, trabajador infatigable y muy estimado por el soberano. A la vejez, quiso ser relevado del cargo y fue nombrado canciller y ministro de Justicia. Dícese que reunió una fortuna considerable, al abrigo del favor real. Pidió y obtuvo del monarca que su hijo, el marqués de Louvois, le sucediera en el cargo de ministro de la Guerra, como así ocurrió.

Louvois entró a trabajar con su padre a los dieciséis años, en el despacho de la subsecretaría del Ejército. A los treinta años, conocía hasta el último detalle la organización militar del reino. Le gustaba halagar la vanidad y las ambiciones de conquista del soberano y mantenía a raya a los grandes mariscales, como Turenne, con el que tuvo choques vivísimos que hubieron de ser solucionados en última instancia por el monarca.

Apoyado por la incondicional simpatía de Luis XIV, Louvois llevó a término la obra de su padre: «el ejército permanente». La disciplina fue modernizándose poco a poco y desapareció el arcaico sistema de «las bandas armadas», creándose una ordenanza administrativa del ejército para toda Francia. Su célebre Ordre du Tableau dio acceso a las clases más humildes del reino a los altos grados de la jerarquía militar. Fue el verdadero fundador del poderío militar francés.

Louvois, apoyado por el rey, fundó nada menos que tres academias de artillería, en Douai, Metz y Estrasburgo, y el solemne y pomposo hotel de los Inválidos, que hoy ocupa uno de los espacios más llamativos de París. Su influencia se dejó sentir a través de su prestigio, en materia de defensa, en la orientación final de la política exterior del rey, a quien la costosa pero visible organización de un gran instrumento castrense despertaba, sin cesar, ambiciones desmelenadas por emprender nuevas guerras que añadiesen territorios, súbditos y riquezas al Estado francés.

El perfil de Louvois fue trazado por los historiadores contemporáneos con trazos indelebles. «Era duro y brutal. Incitaba al rey a tomar actitudes violentas para afirmar su poderío e intimidar a sus adversarios. Suya fue la responsabilidad de ordenar la llamada "guerra de devastación del Palatinado", en la que el ejército de Luis XIV recibió la orden de ejercer un acto de genocidio que fue, seguramente, el primero de una serie de acciones inhumanas que iban a forjar, a través de tres siglos, el fermento del antagonismo franco-alemán, que todavía en nuestro tiempo hemos conocido. También fue suya la idea del bombardeo marítimo de Génova y del horrendo disparate de las dragonnades, o persecuciones militares de exterminio, de los protestantes franceses, así como la renovación del edicto de Nantes, que fue iniciativa de Louvois y de su fanatismo católico enloquecido.»

Louvois era vanidoso en extremo. Saint-Simon cuenta, en su interminable cotilleo, cómo se ganó totalmente la confianza del rey hasta el punto de que éste le ofreció ser testigo de su matrimonio «secreto» con madame de Maintenon. Pero con su buen juicio, se opuso más tarde, enérgicamente, a la iniciativa de la favorita a comunicar la novedad dinástica a las demás cortes de Europa por entender que movería a burla a todo el Occidente coronado. Luis XIV aceptó a regañadientes la opinión de Louvois, pero madame de Maintenon le declaró, a partir de entonces, la guerra a muerte. Trató de convencer a Luis XIV para que prescindiese de sus servicios, y en ese período de tiempo, en circunstancias más que sospechosas, falleció Louvois. El veneno era, en esos tiempos, alimento de uso frecuente bajo las monarquías absolutas.

Los personajes que he citado provenían en su casi totalidad de la burguesía media del pueblo francés. Con ello quiso el rey dar otra prueba de que la nobleza no iba a ser la que proporcionase exclusivamente los hombres de Estado del sistema. Los nobles se dieron por aludidos y tascaron el freno que se les imponía desde las alturas supremas. El monarca pensaba en darles un escenario y un ámbito propios para que se concentrasen de modo permanente en torno a él. Es decir, un mundo de ceremonias, diversiones, bailes, juegos, cacerías, teatros, banquetes, fiestas y cuanto fuera menester para tenerlos contentos, amenizados, pendientes de su favor, atentos a sus deseos y convencidos, de una vez para siempre, que su papel de minorías poderosas, capaces de coaccionar el poder central del soberano e imponerle condiciones había terminado. Eso se llamaría la vida cortesana, o más sencillamente «la corte». Luis XIV se decidió a establecer no un protocolo de palacio que se llevara a cabo en las ceremonias del Louvre o en el castillo de Saint-Germain, sino un lugar geográfico, ajeno a la capital, que no tuviera antecedentes de esa clase y en el que él fuera fundador y creador ex novo. Así se fueron abriendo camino la idea y el proyecto de Versalles. Era la renuncia, de hecho, a que París fuera la residencia del poder político de Francia. Luis XIV quiso que la corte fuera el lugar geométrico de la monarquía absoluta y que en ella residiera el único y verdadero poder del reino. Este proceso duró muchos años y de él me ocuparé en los próximos capítulos.

Pero antes quiero señalar lo que fue el logro complementario del rey en materia de reducir a obediencia todo aquello que suponía fuente de rebeldía o discordia en el país. Sintéticamente puede decirse que la política seguida en primer término fue la de amordazar las publicaciones, las gacetas y los libelos, que abundaban a porfía en las ciudades y que eran impresas en Francia o en los países limítrofes. Penas durísimas a los libelistas y destrucción de las imprentas eran encomendadas a las fuerzas de la policía. La censura de los libros se hizo severísima, muy especialmente en el tema religioso. La Bruyére dice, cautamente, que «un escritor francés y cristiano no puede hacer sátiras, los grandes temas no le están permitidos, se escapa hacia las cosas menudas y se salva haciendo ingenio con la belleza de su estilo. La mordaza a la expresión del pensamiento iba a ser total.

Las autonomías provinciales y municipales fueron asimismo objeto de una exhaustiva y creciente intervención que redujo su funcionamiento a la nada. El cuerpo de las leyes del reino, el funcionamiento de la Justicia y el cuerpo de la Policía fueron también reorganizados a fondo, en un sentido ordenancista, unitario y más modernizado. La tarea del rey era tener en la mano la totalidad de la máquina del Estado con funcionarios eficaces y, en todo caso, obedientes. La monarquía de derecho divino se convertía así en absoluta, en totalitaria, diríamos en nuestro lenguaje actual.

El Parlamento, que era bastante representativo y que hubiera sido llamado a jugar un papel importante en el seno de una sociedad, en cambio, como era la francesa, no fue convocado nunca en todo el reinado de Luis XIV. Quizá ello fuera también el remoto manantial de los aluviones revolucionarios que contenía aquel órgano deliberante y que se manifestaron cien años después, en el reinado de su descendiente, Luis XVI.

Capitulo 5

El gran escenario de Versalles

La historia de Versalles es, en esencia, reveladora de un empeño tenaz y costosísimo del monarca juzgado por muchos de sus contemporáneos como empresa demencial e irrealizable. Versalles era el nombre de un viejo castillo -del que sólo quedaba una torre desmoronada- que había sido un feudo medieval de ese mismo apellido. Convertido en aldea campesina miserable, situada en un altozano, con dos o tres tabernas, veinte casas, una pequeña iglesia con su aguja puntiaguda y un inmenso paisaje de bosques, lagunas y riachuelos que la circundaban, era un lugar preferido de caza abundantísima, visitado por los mejores escopeteros de París.

Un día del verano de 1607, Luis XIV, entonces delfín del trono, con apenas siete años de edad, vino con su séquito, en carroza, a debutar en el arte cinegético, cobrando una liebre y dos perdices. El recuerdo de este episodio infantil quedó grabado en su memoria adulta de gran cazador. En esa época las dos mansiones reales que se utilizaban para que saliese de París, la corte, eran Fontainebleau y Saint-Germain. Las estancias de los monarcas en dichos reales sitios eran muy largas, duraban a veces meses enteros. El altozano de Versalles fue el ámbito cinegético preferido de Luis XIII, que llevaba consigo un séquito de cien halconeros que portaban un nutrido cortejo de halcones de toda especie, además de los perros, lanzas y escopeteros del acompañamiento habitual.

Fue este rey quien compró una parte del altozano de Versalles, encargando al arquitecto Le Roy la construcción de un palacio de dos cuerpos, con una gran escalera doble de acceso, en el estilo renacimiento, semejante al de la plaza de los Vosgos de la capital.

En 1626 se inauguró este primer edificio por los reyes Luis XIII y Ana de Austria, la reina madre, María de Médicis, y las princesas. La corte se instaló allí, para estrenar los edificios y su adecuación a las necesidades del protocolo real. La Corona compró cada vez más terrenos en el entorno del primer Versalles. A pesar de ello, Luis XIII se conformó con el palacete que lucía en su fachada los tres colores de Francia, el azul de los tejados de pizarra y el rojo y blanco de los muros de caliza clara y de ladrillo oscuro, y que Saint-Simon, con su mordiente habitual, llamaba «el castillo de naipes». Pasados los temores y los episodios trágicos de la Fronda y desaparecido Mazarino, Luis XIV visitó, una y otra vez, el reducido Versalles paterno y comenzó a soñar con levantar allí un edificio singular, único, que fuera asimismo un monumento póstumo a su memoria para las generaciones de los franceses del futuro.

El ministro Colbert, a pesar de comprender el enorme costo de tal fantasía, capaz de hundir el erario público, animó al joven soberano, que le confiaba sus sueños de grandeza constructora. Hablaban el ministro y el rey de los faraones egipcios, de los césares romanos y, más cercanamente, del castillo de Chambord, la obra maestra de Francisco 1 y la del castillo de Chantilly, magnificado por Condé. Y, por supuesto, de Felipe II, admirado en Europa entera por su última maravilla del mundo, llamada El Escorial. Entretanto el rey mejoró el palacio del Louvre, las antiguas Tullerías, el conjunto de Fontainebleau y el castillo de Saint-Germain, con riquezas decorativas interiores y nuevos pabellones anejos. Pero de todo lo que había visitado, nada era comparable a lo que en Vaux-le-Vicomte había construido el ministro Fouquet -ahora en desgracia- para su regalo, en la época de su poder omnímodo.

Luis XIV mandó llamar a Le Vau, el arquitecto de Fouquet, y le encargó una conversión sustancial del palacete de Luis XIII en un inmenso e inacabable monumento, con dimensiones colosales, numerosísimos pabellones, cuarteles, residencias, palacetes en los bosques. Y también juegos de aguas, lagos, fuentes, ríos de cascadas, jardines floridos, balcones, terrazas, avenidas, parques, praderas, portones y rejas gigantescas de hierro y bronce. A esto se añadirían traídas de aguas, con artilugios novedosos, un jardín zoológico con animales exóticos, luces e iluminaciones nocturnas, explanada para juegos artificiales y teatros al aire libre para conciertos y representaciones. Un mundo entero de lujo, de diversión y de simbolismo, para celebrar ceremonias esplendorosas, destinadas a impresionar en primer lugar a los nobles de la corte, desprovistos ahora de poder y convertidos, de temerarios frondeurs, en dóciles y aduladores cortesanos. En segundo lugar, Versalles era el lugar para recibir con un protocolo, pensado hasta el último detalle, a los embajadores o enviados especiales de las cortes de Europa y épater a los diplomáticos forasteros con inmenso aparato.

Además, en ese Versalles grandioso se podía ofrecer a los intelectuales de la época, a los actores de teatros, a los músicos de moda, a los dramaturgos, cantantes y poetas, un auditorio de calidad única, capaces de aplaudir su talento, su ingenio y su destreza escénicos. El rey sería el centro de gravedad de aquella galaxia de vanidad y orgullo. De ahí que los aduladores de turno hablasen lógicamente del «Sol» como símbolo astronómico y heráldico del monarca todopoderoso. La maledicencia pronto encontró una manera de ridiculizar a su tío y consuegro, Felipe IV, llamándole, por comparación, el «Rey Planeta».

Fue un grupo muy numeroso de artífices, creadores y expertos de toda clase el que llevó a cabo la asombrosa tarea de hacer surgir, de las marismas fétidas del contorno versallesco primitivo, la maravilla del palacio a construir. En 1661 empezó la realización de las primeras obras, que terminaron oficialmente en 1665, aunque los añadidos y novedades se sucedieron quince años más. Se calcula que en ellas trabajaron casi cuarenta mil hombres que disponían de seis mil caballos de transporte. Unas cifras que recuerdan al proceso de erección de las pirámides de Egipto. Le Vau, el arquitecto jefe, había levantado, en París, el hotel Lambert, el colegio Mazarino, el coro de San Sulpicio, parte del actual Louvre y los nuevos pabellones de las Tullerías, entre otras muchas obras maestras salidas de su estudio de arquitecto. Era un genio en imaginar la adaptación flexible de los edificios existentes, a la moda de lo novedoso. Su transformación de los edificios militares de Vincennes en palacio residencial fue, por ejemplo, otro de sus logros más notorios.

Luis XIV no quería -por respeto a la memoria de su madre- que el primitivo «castillo de naipes» desapareciera del todo. Le Vau fue el director de la carísima «envoltura» que le encargaron. Le ayudaron en la tarea los arquitectos Gabriel y Perrault, Le Pautre y el italiano Vigarini, considerados como los mejores profesionales del reino. Llegó después el momento de dar paso desde las estructuras fundamentales, al decorado interior. El hombre clave de esa segunda operación de gigantesca acomodación interna se llamó Charles Le Brun. Fue un artista polivalente, una estrella múltiple de muchas vertientes. Era a la vez pintor de cámara, arquitecto y escultor. Dirigía la manufactura de los Gobelinos y dibujaba no sólo los cartones de las tapicerías, sino los modelos de cerrajería, los mosaicos, la ebanistería y las estatuas de todo tipo que debían llenar parques, fuentes, escaleras y galerías. Le Brun, que tenía la plena confianza del rey, pidió a éste plenos poderes para que toda la dirección de obras de las decoraciones interiores residiera en él. En su pléyade de compañeros había artistas eminentes, los hermanos Coypel, pintores; los seis mejores escultores de Francia; el forjador y cerrajero Delubes, y decoradores famosos como Ballin, Boulle, Poitou, Cucci y Caffieri. En muchos casos, les prohibía a ellos usar sus nombres, que mantenía en el anonimato colectivo de las obras. Los estudiosos que hoy día analizan el conjunto de Versalles, subrayan la unidad de estilo que respira el admirable conjunto artístico del palacio. Quizá sea debido, en parte, a ese enérgico mando de Le Brun, el artista polifacético.

Al cabo de los años, otros grandes artistas franceses iban a entrar a tomar parte en el larguísimo proceso de las construcciones de Versalles. Uno iba a ser Le Nótre, el jardinero genial que dejó las obras de su talento, presentes en tantos parques y avenidas de los castillos y palacios de Francia y que forman parte del cartesianismo profundo del alma francesa, cuyo «espíritu geométrico» se ha señalado en muchas ocasiones.

Otro extraordinario profesional fue Mansart, sobrino nieto del autor del Val-de-Grâce parisino. En 1676 era nombrado primer arquitecto del rey. Saint-Simon explica, con su malicia habitual, que la habilidad de Mansart fue la de adular al rey mostrándole proyectos que contenían, deliberadamente, algunos errores notorios. El monarca los descubría y el arquitecto se deshacía entonces en zalemas, elogiando el talento artístico del rey, su intuición arquitectónica y ganando, de ese modo, su entera confianza. Mansart recibió el encargo, en firme, de reformar el Versalles de la «envoltura» de Le Brun y de cambiar sustancialmente el itinerario de habitaciones y salones, escaleras y galerías del palacio. Fue otra etapa tremebunda que dio lugar a la creación de la Gran Galería, a la histórica «Galería de los Espejos» y a las dos alas inmensas que añadieron medio kilómetro de longitud al reformado edificio. Es interesante anotar que Mansart introduce un giro nuevo en la traza de los edificios, suprimiendo la influencia italiana de la primera reforma y convirtiéndola en un estilo más francés, manteniendo la vigencia de las concesiones al columnario grecorromano, pero con profusión decorativa del barroco, que ya asoma en los elementos decorativos de los interiores.

De las múltiples edificaciones que enriquecían el conjunto de Versalles, diremos sólo que el castillo de Clagny -hoy desaparecido- se levantó simultáneamente por Mansart en 1674, para alojar en él a la marquesa de Montespan, en el período cenital de su privanza y a los hijos bastardos de Luis XIV que vivían con ella. Fue aquel edificio, según los testigos de la época, un prodigio de belleza y de buen gusto, con riqueza interior decorativa comparable al palacio grande. Sus jardines parecen haber sido los más hermosos y floridos de todo el conjunto. Se cuenta que fue la Montespan quien dirigió personalmente con Le Nótre la plantación de los cultivos. Colbert cedió a la amante de moda mil doscientos obreros del palacio grande para dar fin a la tarea. La pelotilla de los poetas oficiales dio lugar a odas y sonetos en que se hablaba de Semíramis en los colgantes jardines de Babilonia y de Dido inspirando la construcción de los palacios de Cartago.

Pero la mala suerte, o acaso la envidia de otra favorita, hizo aparecer a la Montespan complicada en el escándalo de los envenenamientos de París, con lo que perdió el favor real; fue procesada; hubo de abandonar Clagny y acabó sus días, triste y solitaria, en un balneario de aguas curativas de melancolías y contratiempos.

Pero si Clagny era un pequeño tesoro de elegancia y buen gusto, el castillo y jardines de Marly fueron construcciones de tal magnificencia que eran considerados como «otro Versalles» por la importancia de sus edificios y el esplendor de sus fuentes y jardines. Marly era una pequeña ciudad situada sobre unas colinas que dominaban el Sena, a. mitad de trayecto entre Versalles y el castillo de Saint-Germain, que se adivinaba desde allí a simple vista. Marly tenía uno de los más hermosos conjuntos forestales junto al gran río. Fue Mansart quien llevó al rey a visitar el lugar para levantar allí el último capricho del Rey Sol: un lugar de reposo y de relativo aislamiento, no lejos de la corte y con unos horizontes y paisajes naturales de gran belleza.

Las obras se empezaron en 1686 y duraron hasta 1703. Costaron tanto como el mismo Versalles. Luis XIV tenía en Marly su pabellón secreto; es decir, sus colecciones preferidas de arte y muchas de sus predilecciones menos conocidas: joyas, diamantes, miniaturas, relojes, tapices y estatuas. Un juego de aguas, carísimo, hacía caer la «gran cascada» desde un terraplén al parterre, en el que se levantaba el «pabellón del Sol», como lo bautizó el propio soberano. La teoría de los «espacios libres» del gran jardinero Le Nótre tenía aquí aplicaciones notables de perspectiva acuática.