Mi vida

Gerolamo Cardano

La carencia de una versión de la famosa autobiografía de Gerolamo Cardano —un libro traducido a todas las lenguas cultas del orbe y a alguna que otra exótica— se hacía sentir en el ámbito de habla española. Esta traducción quiere suplir esa falta y servir a la vez de presentación en nuestras tierras a una figura del Renacimiento tan descomunal y llena de sorpresas como la del sabio milanés. Mi tarea no hubiera sido posible sin la ayuda de muchas personas, cuyos nombres no me es posible recoger aquí. No quiero, sin embargo, que pase sin publicarse mi amplio agradecimiento al profesor D. Juan Gil, que leyó y corrigió atentamente los originales de nuestra traducción, al profesor D. Antonio Ramírez de Verger que me agenció la copia microfilmada de la edición de Naudé sobre ejemplar conservado en la Biblioteca del Museo Británico, al profesor D. Miguel Benítez Rodríguez, que me proporcionó la edición y traducción de J. Dayre, y, en fin, a las profesoras Ana María Pérez Vega y Ana María Ramírez Tirado por sus pesquisas y envíos bibliográficos desde Colonia. Igualmente, a todos los profesores que participaron conmigo en el Coloquio de Trabajo sobre Cardano organizado por la Biblioteca Augusta de Wolfenbüttel, cuyos consejos y sugerencias están aquí, aunque sus nombres no. Ignoro si con la lectura de este libro se sentirán pagados los unos y los otros.Wolfenbüttel, octubre de 1989

Contenido:1. Dificultades previas1. Dificultades previas

2. El escritor y la gloria

3. El médico

4. El matemático

5. El astrólogo, intérprete de sueños y fisionomista

6. El filósofo

7. El indagador de su vida

La autobiografía (De propria vita) de Gerolamo Cardano (Pavía 1501-Roma 1576) es uno de los libros más singulares y atractivos que produjo aquella edad prodigiosa que se nos estiliza y abrevia en los manuales de Historia bajo el rótulo de ‘Renacimiento’. Es la vida de un hombre hecha libro y un libro que de algún modo vive. Relación minuciosa y exhaustiva de todas las facetas de la existencia de su autor, parece como si ante una obra de tal índole estuviera de más cualquier comentario. Sin embargo, hay una serie de dificultades de orden interno y externo que hacen que no sea impertinente traer aquí algunas consideraciones y noticias sobre este complejo personaje y sus circunstancias[1]. Ya Lessing y Goethe advirtieron en su día lo difícil que es llegar a conocerlo[2].

Los primeros inconvenientes vienen de que su obra es vasta, variada y problemática donde las haya.

Consideremos el tamaño. Cualquiera que se acerque a la edición más completa de sus escritos —nos referimos a la edición de 1663 a cargo del médico lionés Charles Spon[3]— puede muy bien echarse atrás entre el asombro y el desánimo. Unos nueve mil folios impresos a doble columna de letra tupida recogen los más diversos aspectos del saber de su tiempo.

¿De qué temas se ocupa, pues? Cardano fue uno de los primeros que confeccionó una detallada bibliografía de sus propios libros en las tres ediciones sucesivas de su opúsculo De libris propriis[4]. Allí, entre doctrinas, anécdotas de su vida y propaganda editorial, confecciona una lista de sus cincuenta libros más importantes en el orden en que deben leerse. Se agrupan por materias según una sucesión pedagógica de sabor medieval: aritmética y geometría, música, dialéctica, filosofía natural, teodicea (libri divini en su terminología), moral, medicina, adivinación y obras de género diverso. Sólo un nutrido y bien pertrechado equipo de especialistas en diversas disciplinas (y que además se manejen bien con el latín retorcido de nuestro hombre) sería capaz de abordar con garantías de éxito la tarea de conocer a fondo todas las implicaciones y ecos culturales de una obra semejante.

Pero este impedimento de la variedad, con ser fuerte, sería fácilmente salvable si no se le añadiera una trampa algo más insidiosa. Y es que tanto los buenos modales como las estratagemas de la retórica exigen que el autor esté siempre parapetado detrás de lo que escribe, que haga por comunicarnos un pedazo de saber manejable y libre de las pegajosas raíces que lo adhieren a la persona de donde brota. Es norma que la vida diaria y el carácter del sabio se escondan pudorosamente y den lugar a una obra limpia y objetiva. Pero con Cardano ocurre justamente lo contrario, su obra parece evaporarse ante la presencia tenaz de sus manías y de su vivir cotidiano. Constantemente el artesano mancha con su huella su tarea. Resulta así que son materiales y datos lo que al biógrafo del personaje le sobra. Es fácil pasear a Cardano por los renglones de un libro como un monstruo de feria. Si el biógrafo se adscribe a alguna escuela en materia de psicología aducirá el consabido ‘No hay talento grande sin una pizca de locura’, acumulará síntomas en larga nómina y podrá luego lanzarse a teorizar cuanto quiera. Pero también este obstáculo puede, con tino y buen juicio, salvarse.

Un inconveniente mayor surge de lo raro y lejano del personaje. Cardano viene a ser una suerte de padre impresentable y excéntrico de la ciencia moderna y racionalista. Hay en él una extraña e intrincada mezcla de error y verdad. Nuestro orgullo de hombres soporta ver el error como paso transitorio y provisional —momento dialéctico diría un hegeliano— hacia la verdad, pero no el ver tan íntimo maridaje de superstición y ciencia pura como en Cardano se da. Nos repele. Porque leer una autobiografía viene a ser como hacerse una trasfusión de recuerdos ajenos, llevar a nuestras venas el humor vital de otro: se producen anticuerpos y rechazos y sólo tras un ascético ejercicio de renuncia deponemos improbables certezas y prejuicios encallecidos y estamos listos para la tarea de comprender, que es modificarnos y hacemos otro.

Tenga en cuenta, pues, el lector estas dificultades y aun otras de naturaleza casi metafísica que podrían presentársele (‘Si apenas sé quién soy, ¿cómo saber quién es otro?’), pero no por ello se arredre y se detenga, sino que más bien emprenda la lectura investido de esa abierta inocencia que de la cita que vendrá en el siguiente párrafo se desprende. No han dejado los hombres de moverse desde que el cruel Zenón disparara sus irrefutables aporías.

Goethe, en quien alienta todavía de modo fecundo la universalidad y el naturalismo renacentistas, fue lector de Cardano, al que leía «con gran júbilo y ternura»[5], viéndolo quizá como niño travieso que ensaya torpemente en sus juegos las altas tareas de los mayores. Le agradaba de él particularmente aquello que lo acercaba más al artista y en lo que una edad positivista vería su mayor defecto: esa delicada y confusa trama de ciencia y vida:

«En fin», —nos dice el autor alemán—, «tenemos que señalar que con Cardano surge un estilo simple de habérselas con la ciencia. El la considera en relación ante todo consigo mismo, su personalidad, su peripecia vital (Lebensgange), y así, hablan desde su obra una naturalidad y viveza que nos arrastran, nos estimulan, nos refrescan y nos ponen en acción. No se trata del sabio investido de larga toga que desde su cátedra nos adoctrina; se trata del hombre que, asendereado, atento, ilusionado, es presa de la alegría y el dolor y nos suministra un informe apasionado al respecto»[6]Y, una vez asentadas estas premisas, pasemos a vernos las caras con este hombre de muchas caras.

2. El escritor y la gloria

La gloria, que es nuestro afán de no morir, es el dios que más sangre tiene en sus altares. El individuo se desvive por perpetuarse en la vida fantasmal que le otorgarán las generaciones futuras. Pero la fama que espera a los hombres más allá de la muerte es tan incierta como su fortuna de hombres vivos. La gloria, como el destino, ironiza y bromea. Venerado por sus contemporáneos como el poseedor de una ciencia poco menos que sobrehumana, ídolo de los libertinos del siglo XVII, que vieron en él el sigiloso precursor de su descreimiento, todavía admirado por Leibniz en la Alemania ilustrada[7], Cardano vio apagarse la llama de su gloria poco a poco de entonces a nuestros días. La actitud común de estudiosos y especialistas es enfrentarse a él como una figura un tanto curiosa y un mucho estrafalaria, profeta involuntario de nuestro mundo de hoy y caricatura del hombre de ciencia moderno. Se debatió entre la magia y la ciencia, robó un pedazo de gloria al gran Tartaglia y quiso hacer un monumento con las minucias de su vida. Nada de ello es sorprendente. El mismo Cardano sabía, y lo dice en su Vida, que diariamente se sacan a subasta los valores y capitales que en los libros se contienen y que la inmortalidad, paradójicamente, sólo dura cierto tiempo. Pero lo que sí pediría los lamentos y la retórica de un moralista a la antigua es esa comedia de equívocos y trampantojos que el destino ha montado con la memoria de este hombre: sus comentarios y obras de medicina, que fueron su mayor orgullo, son hoy auténticos fósiles científicos; los horóscopos y el gran comento al Quadripartito de Tolomeo pueden pasar por un modelo acabado de ciencia que no por estar fuertemente formalizada es por ello menos pseudociencia; en matemáticas, el hallazgo de la fórmula (llamada ‘cardánica’) para la resolución de las ecuaciones cúbicas no le pertenece; tampoco le pertenece el hallazgo de otro teorema, que con la misma injusticia lleva a veces su nombre, sobre la generación de movimiento rectilíneo a base de dos círculos que se mueven uno dentro de otro (teorema formulado ya por el persa Nasir Eddin en el siglo XIII y redescubierto por Copérnico); el ingenio mecánico que lleva su nombre afrancesado, el ‘cardán’[8], fue ideado por el griego Filón de Bizancio (siglo III a. C.) y tal vez construido por el gran herrero-ingeniero Juanelo Turriano. Esto es, que sus principales títulos de gloria, en rigor, no le pertenecen.

Y la burla del destino sigue en otro lado. Ninguno de los libros con que pretendió cimentar y apuntalar para siempre el edificio de su fama póstuma ha encontrado tantos lectores y admiradores como su autobiografía, un libro falto de una última mano, algo desaliñado y que sólo pretende poner las cosas en su sitio, dando por sentado que la propia y verdadera forma mentis de su autor está plasmada en la ingente y variada producción escrita que le precede. Hoy convertimos ésta en un resto y la dejamos —justamente o no— para los especialistas, reservándonos para nosotros este bocado exquisito de la literatura biográfica que, a pesar de todo y por muchas razones, es su Vida.

¿Cómo se las hubo Cardano con el asunto este, tan resbaladizo y traicionero, de la gloria? Consideremos ante todo que su tiempo mostró una sensibilidad exacerbada en este punto, no habiendo quizás época más pundonorosa y hasta sedienta de venganza en ocasiones (recordemos aquí al vengativo Cellini, otro genio inquieto y autor también de un libro sobre su vida). Cuando Cardano ya estaba instalado en cierta prosperidad y disfrute de sus esfuerzos, recordaba el día remoto de su adolescencia en que por vez primera abarcó las dimensiones de la muerte y decidió echarle la partida. Es el momento del giro decisivo de su vivir, su conversión laica:

«Tenía yo, si no recuerdo mal, dieciocho años. Mis conocimientos no iban más allá de la geometría que mi padre me había enseñado. Lo acompañaba yo cierto día para hacer una visita. El entró en la casa y yo me quedé fuera esperando (estaba sentado sobre un banco de tablas, tan grabado tengo ese día en la memoria). Al rato sale un ataúd de allí y la comitiva del entierro. Ello fue que de un modo vehemente se me vino a la cabeza la idea de la muerte y una especie de angustia: pese a ser yo un mozuelo, me representaba la muerte como algo real o, al menos, inevitable para todos. Duro me parecía, además, vivir como si no se hubiese vivido. No me es fácil decir si ello ocurrió por alguna inspiración divina o por el ardor de mi mocedad; lo que sí puedo asegurar es que desde los comienzos de mi existencia me consumían ansias inextinguibles de fama inmortal»[9].Con el deseo y propósito de vivir la auténtica vida para así dejar huella y traspasar la raya de la muerte, entre aprensiones y malos anuncios de los astros, va entrenándose en obras de menor calibre a lo largo de la segunda y tercera décadas de su vida, para, únicamente en la cuarta, cuando la muerte que el horóscopo le vaticina no llega, entregarse a una búsqueda obstinada y absorbente de la gloria en el estudio, la reflexión y la escritura. Antes de cierta edad, antes de comprender algo de la máquina del mundo, salir a la palestra de las ideas, hablar y escribir es tarea poco menos que insensata. Cardano, como Cervantes, es uno de esos autores que dan lo mejor de sí en la última parte de su vida. El latín de la época tiene un hermoso calco para verter el término griego theoria: dice contemplatio, que es ‘contemplación’, esto es, una suerte de mirada lenta, amplia y gustosa. Esa contemplatio, en la que la sabiduría reside, es propia de la edad madura y senil y es ese tiempo el que dedica Cardano al saber tras una juventud convencionalmente borrascosa. Pero antes de emprender el empinado camino de la gloria echa cuentas de sus capacidades y revisa la materia que pondrá resistencia a su empuje. El balance es desalentador: ni él tiene especiales dotes para nada ni parece que se pueda decir nada nuevo sobre nada. La flaqueza y poquedad de un hombre pueden ser, sin embargo, sus mejores aliados:

«Parece como si Naturaleza me hubiese formado a mí como formó al hombre entre los animales. La comparación me cuadra a las mil maravillas. A los animales, en efecto, los armó a cada uno con sus defensas […], en cambio al hombre no le dio arma ninguna sino su cuerpo desnudo […] y sus desnudas manos, pero de modo y manera que […] con ellas pudiese construir armas mejores que todas las uñas, dientes y cuernos de los animales. Preparó asimismo Naturaleza al hombre para que dominara las ciencias, mientras que a mí me crió ignorante, rudo e incapaz por condición de acceder a todas ellas. Cuando no me elaboraba un método, resultaba ser yo allí peor que loro o papagayo, mientras que si me hacía de un método […], ya no echaba de menos la ayuda de Naturaleza»[10].Así pues, al igual que el hombre nace el más desvalido de los animales para elevarse sobre ellos gracias a las suplencias de la razón y la técnica[11], así también Cardano nace el más débil de los hombres para mostrar luego al mundo una sabiduría multiforme, prodigiosa y benéfica. Cuando se presenta a sí mismo como hombre inepto al que los astros imponían de nacimiento ser casi monstruoso, como una especie de varón de dolores redentor, está diciendo sin quererlo una verdad figurada, que es que el talento no sólo necesita educación y método, sino también y particularmente obstáculos y dificultades. La larga lucha por superar cierta torpeza natural, por aliviar sus enfermedades reales o imaginarias y por borrar la lacra que le impone el ser hijo de legitimidad dudosa, le proporciona una musculatura que a la hora de encontrarse ya codo con codo con los primeros de la carrera le permite superarlos muy holgadamente. El, sin embargo, ve en esa elevación desde su bajeza el sello que garantiza el carácter superior de su ciencia y lo singular de su destino. Ahora bien, los impedimentos no son sólo interiores y del sujeto, también la herencia cultural recibida se alza como una barrera. Todo cultivador de cualquier campo del saber humano siente a sus espaldas el pesado fardo de la tradición. Ella le suministra los instrumentos para su faena, pero a la vez, con su enormidad y peso excesivo, no le deja desenvolverse a gusto y lo paraliza. No obstante, cuando se está en la tarea la sensación es justamente la contraria, que nada se ha acabado y que todo está por hacer:

«“¿Qué queda ya por escribir?” — dirás. Pero te equivocas, como suele decirse, de parte a parte. Te demostré hace tiempo que nada se ha escrito sobre nada y que las propiedades y esencias de las cosas son en sí mismas infinitas»[12].

* * * *

Hay una infinitud de libros posibles que, incluso tras la inmensa producción del pasado, cabe redactar:«Puesto que, dejando aparte las fábulas, hay diez modos (modi) de escribir y los argumentos generales (argumenta generalia) en torno a las cuestiones más notables y graves son ciento sesenta y dos, resultarían, por consiguiente, mil seiscientos veinte libros. Calcula que yo y los antiguos hayamos escrito doscientos, ¿cuántos temas quedan todavía por tocar?»[13].Aunque le restemos a esa bravuconería infantil, que se deja ver en ese ‘yo y los antiguos’, lo que tiene de hipérbole publicitaria (pues propaganda editorial es entre otras cosas su opúsculo sobre sus propios libros), queda una raíz inextirpable de autoestima o apego a unas virtudes que se tornan lo más valioso, lo que jamás se puede ceder. Matar la vanidad y el orgullo de un hombre es esterilizarle. Hay en nuestro autor una profunda confianza en la misión cautamente profética y salvadora, pero no por eso menos arrojada, que en este mundo tiene. Porque, como él mismo se encarga de señalar, no se le escapa que con hablar de sí propio como si creyera ser alguien (quasi aliquem me esse arbitrer) ofrece un asidero a sus detractores, «pero» —sigue diciendo— «yo he nacido para valerosamente librar al mundo de sus errores»[14].

De modo que este hombre cifra su vocación en salir a los caminos del mundo armado con su pluma y ganarle todas las batallas a la mentira y el error.

Hay que decirlo: Cardano es ante todo un escritor. Sutilidad o agudeza es el método, pero su formulación se traduce en categorías retóricas. La ciencia que él revela se va realizando a base de un depósito de observaciones y lecturas y de una rica elaboración escrita que a veces parece simultánea con el proceso de reflexión y análisis sobre los datos con que cuenta. En este sentido sus afirmaciones de haber enseñado más de lo que ha aprendido, de haber escrito más de lo que ha leído, de haber sido más prolífico más ningún otro autor del pasado, son rigurosamente ciertas[15]. Cardano es un hijo de la imprenta y sus abusos. Sus divagaciones, anécdotas menudas y ocurrencias son más propias de la literatura efímera del periodismo que del volumen in-folio. Las estrecheces económicas y las presiones del negocio editorial hicieron que muchas veces escribiera no menos para comer que para ganar fama (fami no secus ac famae[16]).

En otro orden de cosas se da perfectamente cuenta de los riesgos y embelecos de la escritura:

«Escribir bien sin una técnica es del todo imposible; hacerlo con ella es muy trabajoso; lo más difícil de todo es estar libre de culpa, pues nos dejamos arrastrar por nuestras particulares simpatías, por el afán momentáneo de gloria, por las ansias de dinero, por las ganas de polemizar; nos gustamos a nosotros mismos, nos gusta el incremento y tamaño de nuestra producción, nos dejamos llevar por pluma y labia si es que alguna tenemos»[17].Más de una vez dice que lo mejor de todo es callar y no escribir. Ante tantos inconvenientes acechando, el escritor tendría que abandonar su empresa,

«pero conviene imitar a Dios, que, pudiendo haberse conformado con seres inmortales únicamente y con mayor gloria para El, sin rebajarse a crear ningún ser mortal, prefirió extremar su bondad y esparcir su imagen creando también seres repugnantes a la vista y el tacto»[18].El estudioso condesciende para dar vida a toda suerte de criaturas literarias, pues, humildes o magníficas, todas son a su imagen y semejanza; juega a Dios y en la indagación atenta y el continuo esfuerzo halla el equilibrio y la calma soñada:

«Porque ¿qué otra cosa es este afán (studium) que un remedo de la tarea de Dios, de su tranquilidad y sapiencia?»[19].Antes de pasar a visitar los muchos campos que labró la incansable actividad (divina y creadora, nos ha dicho) de nuestro personaje, hagámonos una pregunta: ¿Logró en vida con la fama la felicidad? El mismo se encarga de darnos la respuesta: cuando ya toda Europa, reyes y emperadores conocían sus escritos, sus curas portentosas, sus descubrimientos y sus predicciones, cae el hombre en la cuenta de que sólo fue feliz de verdad en aquellos días en que era un desconocido médico rural en una minúscula aldea de las marismas venecianas, donde se dedicaba a pescar y a charlar con la gente[20]. Nunca vemos la aureola que un día les pondrá la nostalgia a los momentos que vivimos. Otra broma más del destino.

3. El médico

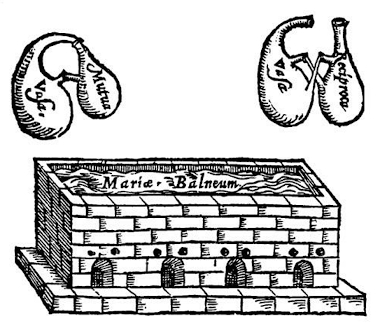

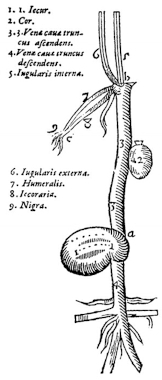

Examinemos antes de todo cuál es el andamiaje teórico de la medicina de aquellos tiempos. Su puntal básico es la concepción de la salud como equilibrio entre los cuatro humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema; estos humores se producen respectivamente en cuatro órganos que le sirven de asiento: hígado, vesícula, bazo y cerebro; cuatro parejas de cualidades se coordinan con cada uno de ellos: humedad-calor, sequedad-calor, sequedad-frío y humedad-frío. La mezcla armónica de humores con sus cualidades básicas se denomina temple (temperies), que muestra determinadas variaciones según la complexión (temperamentum) de la persona. Si esta estructura se desarregla, ya por un desequilibrio de los humores, ya por no adecuarse a su natural complexión, sobreviene la enfermedad. Esta concepción tuvo el aval de Aristóteles y fue corroborada por Galeno. Intervienen además en la sangre unos vapores (spiritus) que corren del hígado al corazón y del corazón al cerebro transformándose a las veces en spiritus naturalis (el más elemental y derivado de los alimentos de forma inmediata), spiritus vitalis (formado en el corazón y repartido en la sangre arterial) y spiritus animalis (el más elevado, obra de una rete mirabile que es un estupendo órgano del cerebro que hoy sabemos inexistente). El aire, en fin, proporcionaba el pneuma imprescindible para la vida y ventilaba el acaloramiento del corazón[21].

Todo este aparato teórico resultó, a la postre, tan falto de fundamento real como cargado de eficacia curativa. El apego que le mostraron las mentes mejores a lo largo de los siglos y sus éxitos continuados quizá puedan explicarse por su profundo valor psicológico. Ahí el hombre no padece sus enfermedades sino que es sus enfermedades. Se afirma la unión e integridad de la persona humana sin escindirla en compartimentos estancos como hace la medicina de hoy en día:

«Parece por otra parte» —Cardano ilustra lo que venimos diciendo— «que todas las cosas que le ocurren al hombre como tal (ipsi homini) atañen al hombre como tal, no al cuerpo o al alma. ¿Siente dolor el cuerpo? No, desde luego, sino el hombre entero. ¿Se aflige el alma? A fe mía que no, sino el hombre mismo»[22].Del todo natural y lógico resulta dentro de esta concepción unitaria el cuidado de la dieta. Comer es llevar a nuestras entrañas fragmentos del mundo. Sólo por un fuerte impulso de abstracción y desvinculación de causas y afinidades (que para el primitivo parecen evidentes) creemos que da igual tomar este o aquel alimento en orden a lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos. La dieta es la principal fuente de salud y la garantía de una larga vida. Cirugía y farmacopea encierran siempre algo de violento y nocivo. Naturaleza posee ella sola una fuerza curativa (vis medicatrix) que es a la que hay que ayudar.

Desde la antigüedad el médico quiere elevarse al rango de filósofo: optimus medicas et philosophus rezaba el dicho[23]

Hay una medicina popular y empírica, pero también una irrefrenable tendencia hacia la más pura especulación. Hay toda una cultura que se mueve alrededor de la medicina, unas como acequias escondidas por las que derivan las aguas de la medicina a otros huertos. Ya un historiador tan estricto y racionalista como el griego Tucídides se manejó en su relato de la guerra entre Atenas y Esparta con términos tomados en préstamo a la medicina hipocrática[24]. En nuestra época hemos sido testigos de cómo la terminología del psicoanálisis freudiano ha anegado el lenguaje de todos y la cultura de masas. La teoría médica antigua, que hemos descrito al comienzo de este apartado, vio desplazarse palabras como ‘humor’ y ‘temperamento’ al campo de la psicología y otras como ‘temple’ o ‘templanza’ al de la moral. No se piense, sin embargo, que es sólo un trasvase de vocablos lo que entre medicina y filosofía se da. La medicina impone un modo de ver las cosas: cruda afirmación de lo corpóreo, apego al orden natural, negación de prodigios y saltos en la concatenación de causas y efectos. Los vientos impregnados de naturalismo que le tocó respirar a nuestro autor dentro de la filosofía médica o hecha por médicos a lo largo de la primera mitad del siglo XVI arranca de atrás. Fueron los ambientes médicos de Sicilia primero (en torno a la corte de aquel extraño emperador que fue Federico II Barbarroja) y de Padua después los que, desde centurias antes, empezaron a suministrar sus armas al naturalismo para afirmaciones libres de todo sabor teológico, cuando no enfrentadas a las creencias de la religión.

«tanto por ser más asequibles como por ser iguales en todo el mundo y en todas las épocas, aparte de ser más simples y estar sujetos a la razón — ley eterna de Naturaleza— y no a las opiniones de los hombres»[25].La jurisprudencia, pues, mira a las voluntades y a las conductas de los hombres y nuestro autor la considera por ello demasiado cambiante y relativa según nación y tiempo. La medicina, en cambio, se atiene al cuerpo y posee unos fundamentos observables y fijos. En este sentido, es más científica y filosófica, porque es en cierto modo intemporal y absoluta como la verdad. La medicina será no sólo la profesión de Cardano, sino algo así como el meollo y la clave de todos sus saberes. Tanto en sus obras de ciencia natural como en las otras más puramente filosóficas se percibe un cierto sesgo que toman por haber salido de la pluma de un médico. El lector podrá comprobarlo en las páginas de la autobiografía, y no ya porque en ellas encuentre cosas como descripciones detalladas de enfermedades, curaciones o dietas, sino, y sobre todo, porque verá allí amor por el detalle, orden pedagógico, desconfianza en las apariencias y una visión de la realidad toda como síntoma de operaciones ocultas.

La vasta producción escrita de Cardano en el terreno de la medicina ha de verse como un comentario y desarrollo de la ciencia antigua y medieval. Opúsculos, dictámenes (consilia) y tratados extensos vienen detrás y quedan por debajo de sus rigurosos comentarios a las grandes autoridades del pasado (Hipócrates, Avicena e incluso algún maestro medieval). El comentarista salva y abrillanta la tradición. Pero en sus tiempos, y ya antes, venía ocurriendo que los escritos del pasado (que la imprenta ahora reunía y prodigaba con más facilidad) entraban en contradicción unos con otros y con las nuevas observaciones (que el nuevo talante de estos hombres se arrojaba a llevar a cabo), por lo que se polemizaba interminablemente. Es época densamente erudita y toda saturación de doctrinas y opiniones, ya se sabe, produce como su precipitado natural la duda: no hay razón para nada de haber razón para tanto. En las disputas de su hora la posición de Cardano es moderada o intermedia: venera a los antiguos, pero admira todavía más su espíritu original y su amor a la verdad: non ego Aristotelem et Galenum despicio, sed suspicio, nos dirá con inocente retruécano, añadiendo a reglón seguido:

«no querría, sin embargo, quedarme tranquilo (quiescere) con sus hallazgos (inuenta) como si fueran ese conocimiento absoluto de las cosas que sólo Dios tiene; no querría que creyerais más en su autoridad que en los hechos comprobados (experimenta); no querría que nadie se fiara más de la palabra de esos autores que de asertos demostrados que la contradicen»[26].Es llamativo, sin embargo, que una figura con tanta curiosidad y tan despojada de prejuicios como Cardano quede un poco al margen de los avances verdaderamente revolucionarios que otros médicos de su tiempo lograron en el campo de la anatomía y la fisiología. Puede decirse que por esos años el hombre va a conocer y distinguir por primera vez sus entrañas en una suerte de revolución copernicana hacia dentro. Pero Cardano, como tantos otros coetáneos suyos, considera estos avances como pequeñas correcciones a un sistema fundamentalmente válido.

Porque Cardano más que un teórico o un innovador brillante a la manera de Vesalio o Servet fue un gran práctico, un gran sanador. Sus descubrimientos (distinguió ciertas formas de tifus que se venían confundiendo con la peste, describió minuciosamente los estados de ánimo depresivos o melancólicos que se catalogaban como una forina de locura), sus experimentos (fabricó y probó nuevas medicinas dentro de la farmacopea al uso), sus pronósticos (asombrosamente acertados, de creer lo que nos cuenta), todo ello no es nada al lado de sus curaciones portentosas (cuya larga nómina publicó dos veces)[27]

4. El matemático

No es Cardano el único médico ocupado en las matemáticas que en su siglo hubo. Fueron médicos o hicieron estudios de medicina Nicolás Chuquet, Nicolás Copérnico y su discípulo Gerog Joachim Rheticus, Jean Fernel, Robert Record, Federico Commandino y otras figuras menores[28]. Véase como casualidad o como problema para la sociología de la ciencia, a nosotros nos interesan aquí más otras cuestiones.

La historia de las matemáticas, a diferencia de la historia de otras ciencias, muestra en su desarrollo el mismo rigor que a la matemática misma se le supone. Un matemático del siglo pasado[29] vino a expresar esto con rotundidad: «En la mayor parte de las ciencias una generación derriba lo que otra había construido, y lo que uno parecía haber demostrado firmemente, otro lo deshace. Sólo en la matemática cada generación construye un nuevo piso sobre la vieja estructura». De este modo, las contribuciones de Cardano a la matemática parecen lo más sólido de su obra y aseguran para siempre su puesto de honor en la historia de la ciencia. Su obra maestra en los terrenos del álgebra lleva por título Ars magna[30] y fue publicada en Nüremberg con una dedicatoria al célebre teólogo y reformador Andreas Osiander, autor de la introducción anónima al De revolutionibus de Copérnico. Como no quiero que se me eche en cara ignorancia de mi propia ignorancia, me atendré aquí a la valoración que de esta obra hace un conocido historiador de la matemática:

«Sin embargo, el Ars magnaconstituye hoy un libro de lectura pesada; caso tras caso de la ecuación cúbica se tratan con detalle, laboriosamente, según que los términos de los diversos grados aparezcan en el mismo o en distinto miembro de la ecuación, puesto que todos los coeficientes han de ser necesariamente positivos. A pesar del hecho de que estudia siempre ecuaciones numéricas sigue la costumbre de Al-Khowarizmi de razonar geométricamente, de manera que podríamos referirnos a su método como el de ‘completar el cubo’»[31].Pese a todo, divisó tierras prometidas:

«Refiriéndose a estas raíces cuadradas de números negativos las denominó Cardano como ‘sofísticas’, concluyendo que en este caso su resultado era ‘tan sutil como inútil’. A los matemáticos posteriores les correspondería la tarea de demostrar que tales manipulaciones eran de veras sutiles, pero que estaban muy lejos de ser inútiles. Hay que apuntar entre los méritos de Cardano el que al menos prestase cierta atención a esta situación desconcertante»[32]

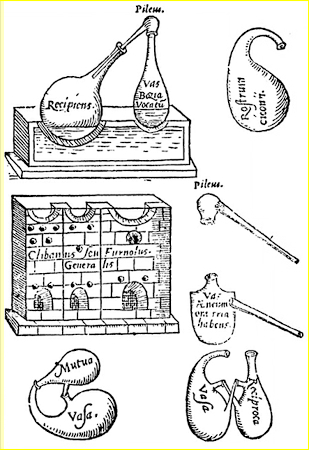

Sistema de numeración mediante monogramas, propuesto por Cardano. (De subtilitate, XVII).

«Un avance tan sorprendente e inesperado como este produjo un impacto tan fuerte en el mundo de los algebristas, que el año 1545 se suele considerar a menudo como el que marca el comienzo del período moderno en la matemática. Hay que advertir inmediatamente, sin embargo, que Cardano (o Cardan) no fue el descubridor original de la solución de la ecuación cúbica ni de la cuártica, tal como él mismo admite francamente en su libro. La sugerencia para resolver la cúbica, según nos dice, la obtuvo de Niccoló Tartaglia (ca. 1500-1557), mientras que la solución de la cuártica fue descubierta por primera vez por el antiguo secretario de Cardano, Ludovico Ferrari (1522-1565). Lo que no menciona Cardano en el Ars magna es el juramento solemne que le había hecho a Tartaglia en el sentido de que no desvelaría el secreto, ya que éste intentaba labrarse su reputación como matemático publicando la solución de la cúbica como la parte culminante de su futuro tratado de álgebra. Para evitar sentir por este motivo una compasión excesiva por Tartaglia, hay que hacer notar que éste había publicado una traducción de Arquímedes (1543) derivada de la de Moerbeke, dejando la impresión de que era suya propia, y más tarde, en su obra Quesiti et inventioni diverse (Venecia 1546), da la ley del plano inclinado, derivada presumiblemente de la obra de Jordano Nemorario, pero sin atribuirla adecuadamente a su verdadero autor. De hecho, es posible incluso que el mismo Tartaglia obtuviese la pista conducente a la resolución de la cúbica de alguna fuente anterior. Cualquiera que sea la verdad en el fondo de la controversia, complicada y un tanto sórdida, entre los partidarios de Cardano y los de Tartaglia, lo que está claro es que ninguno de los dos protagonistas fue el primero en hacer el descubrimiento. El héroe del caso fue evidentemente un personaje cuyo nombre apenas recuerda nadie hoy, Scipione del Ferro (1465-1526), que fue profesor de matemáticas en Bolonia […]. Cómo y cuándo hizo del Ferro su asombroso descubrimiento no lo sabemos, pero sí sabemos que no publicó la solución, sino que se la reveló antes de su muerte a uno de sus alumnos, Antonio María Flor (o Floridus, en forma latinizada), un matemático mediocre»[33].Disculpe el lector tan extensa cita, pero es el resumen mejor y más ecuánime que hemos hallado de tan controvertido asunto[34]. Pasemos ahora más allá de la anécdota. El peso del afán de juego, de la ostentación ingeniosa y el desafío de cabeza contra cabeza es muy grande en el progreso de la matemática. Solían hacerse en los tiempos de Cardano certámenes en los que se planteaban unos a otros los contrincantes series de problemas o cuestiones difíciles emplazándose a fecha fija. Comparecían luego ante el público, en el atrio de una iglesia o en cualquier otro lugar a propósito, para dar las soluciones. Se cruzaban apuestas y había premios para el vencedor. Esto explica un poco por qué la controvertida fórmula era ya conocida unos treinta años antes de su publicación. El saber secreto multiplica el poder del poseedor y todo poder posee sus arcanos.

Un incidente sórdido nos ha enseñado que una de las raíces de la matemática es el juego. La otra podemos ponerla en cierto impulso religioso que desde el misterio de los números ha arrastrado las mentes una y otra vez al misterio del mundo y de Dios. Pitágoras es un sacerdote. La ‘teosofía matemática’ —la expresión es de M. Fierz[35]— es una tentación irresistible, y no sólo para los matemáticos. Los niños en el catecismo empiezan su instrucción en los misterios de la doctrina cristiana con un teorema teológico-matemático: Dios es uno y trino, uno es tres. Nicolás de Cusa no tiene reparos en hablar de Dios y la Trinidad ayudándose de rectas, circunferencias y triángulos, y concibe la creación del mundo como un proceso similar a la producción de los números en la mente humana. Leibniz contamina sus ideas sobre el sistema de numeración binario, —en el que, como se sabe, cualquier número puede expresarse con las cifras únicamente del cero y el uno—, con conceptos teológicos, al considerar el procedimiento como emblema de la creación, en la que Dios, representado por la unidad, saca todas las cosas de la nada, simbolizada en el cero[36]. Newton concluye la segunda edición de sus Principia (1713) con un famoso «Scholium generale» que, por tener más que ver con la teología que con la ciencia físico-matemática, omiten pudorosamente algunas ediciones modernas. Cantor, el padre, incomprendido en su tiempo, de la teoría de conjuntos que estudian ya los niños en las escuelas se entregó al final de su vida a especulaciones de este género. Sabido es por qué se enumera a un segundo Wittgenstein. En este orden de cosas, Cardano está lejos de la aritmomancia y de la cábala. Lo que su obra de matemático tiene de mística es la expresión de una zona fronteriza entre matemática y metafísica (o teología si se quiere). Al atender a esta franja común, la matemática se ennoblece y justifica. Una matemática pura se parece demasiado a un malabarismo frívolo del pensamiento:

«La aritmética» —proclama nuestro autor— «es teoría (contemplatio) sutilísima y en sí misma felicísima, pues nos enseña que todas las cosas están trabadas en una suerte de ordenación secreta y maravillosa. Y no hay que creer que esa trabazón sea fortuita, sino que es, por así decirlo, una sombra del vínculo divino que ata unas cosas con otras según una ordenación, una medida y un tiempo fijos. De ahí que no obren a tontas y a locas pitagóricos y académicos cuando hacen de los números la base de la realidad. ¿Quién duda de que con este enigma no quisieron significar otra cosa sino que los números son sombras de ese orden con que Dios dispuso, hizo y ordenó todas las cosas? Ahora bien, ese orden, en Dios, está como implícito (involutus) y es algo así como una unidad que hacia el exterior es múltiple. Siendo infinito en todos los sentidos (undequaque), ¿quién no ve que es infinita la naturaleza del bien primero? Porque ni el número se da por sí solo (ya que es accidente) ni su autor. Pues Dios no es ni autoproducido (αὐτoπoιóς) ni una invención (figmentum) de nuestra mente (porque en tal caso sería falso). Y es que la naturaleza, en cierto modo, es infinita per sey no otra cosa que una sombra o vestigio del orden infinito. He aquí con qué poco alcanzamos a ver que Naturaleza es infinita. Cuando nuestro espíritu repara en ello contempla a la divinidad como a través de una rendija (quasi e rimula)»[37].La cara práctica de la matemática no se le oculta tampoco, y así, para hacer propaganda de sus libros de la materia, encarece los servicios que esta disciplina presta:

«Su utilidad es doble. De un lado, aguza de modo maravilloso el ingenio volviéndolo capaz; de otro, sirve para la práctica del comercio y para hacer cuentas»[38].También de la necesidad de calcular, medir y pesar viene la matemática, pero sin un impulso superior el campesino egipcio está con su cordel eternamente restaurando las lindes borradas por la crecida del Nilo sin jamás alcanzar a construir un teorema.

Así pues, afán de juego, misticismo y necesidades prácticas impulsan el avance de la matemática. Pero, y si de algo sirve, cabe además buscarle una causa de índole psicológica o personal a esta devoción de nuestro hombre por los números. Le venía muy bien ese carácter de autonomía que parece tener la matemática, el que no necesite de fundamentos de autoridad y esté exenta de incertidumbres y relativismos: unusquisque in mathematicis est quanti est quod recte ab eo demonstretur, esto es, «cada cual vale en matemáticas tanto cuánto vale lo que debidamente demuestre»[39]. A Cardano le tonifica todo lo que sea afirmación de la propia persona y ejercicio de genio intelectual.

Terminaré con una apostilla. Cardano, que compartió la pasión de su época por los juegos de azar, trató en su obrita De ludo aleae de estos juegos y de las leyes que ordenan a la desordenada Fortuna. Es una obra rudimentaria que aguardará ulteriores desarrollos durante la centuria siguiente con las teorías de Pascal y Fermat sobre la probabilidad matemática. Otra simiente fecunda[40].

6. El astrólogo, intérprete de sueños y fisionomista

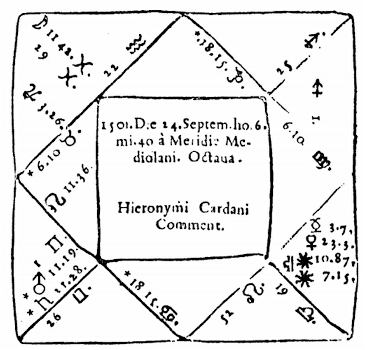

Cardano puso su piedra en los edificios de tres saberes que él y muchos contemporáneos tenían por legítimos y nosotros hoy arrojamos al infierno de las ciencias supersticiosas o vanas: la astrología, la oniromancia y la fisionomía. En la primera compuso su Comentario al Quadripartito de Tolomeo; en la segunda un libro sobre la interpretación de los sueños «a la manera de Sinesio»[41]; en la tercera, en fin, un tratado sobre metoposcopia o adivinación mediante el examen de los rasgos de la cara.

El Comentario al Quadripartito supuso un ambicioso intento de renovar la astrología antigua en el punto en que quedó suspendida y con el espíritu de los orígenes, pues nuestro autor conocía bien su tradición nunca interrumpida. Al comentario añadió horóscopos de amigos y familiares, de personajes famosos y el suyo propio. Gran escándalo suscitó el horóscopo de Cristo, por más que no fue Cardano el primero que se atrevió a trazarlo[42]

El libro sobre la interpretación de los sueños[43]

Lunares de la cara y correspondencias astrológicas según estudios fisionómicos de Cardano.

«De tres cosas se ocupa la metoposcopia: de la forma de la frente, de sus rayas y de los lunares y manchas de la cara toda […]. Es una teoría muy racional, que exige cálculo y participación de la reglas de la lógica»[44].¿Puede pedirse más?

La superstición se organiza como ciencia sin perder un aura de religioso prestigio. La fe de los hombres es tan grande como su angustia ante el porvenir incierto. Nuestra vida es un bordado de hilos finísimos que no sabemos qué dibujo trazan. En todo tiempo el hombre ha experimentado una honda zozobra ante las veleidades de la Fortuna. Religión y ciencia son bálsamos que alivian la llaga viva del azar poderoso que es el verdadero rostro de la divinidad y del mundo. Pero también está la superstición en estado puro. El supersticioso ignora y rechaza estos alivios y quiere pelear él solo contra esa fuerza oscura. Hurga en la herida y pretende hallar mensajes y sentido en la obra pura del acaso: unas manchas, un pájaro que cruza, unas palabras oídas al descuido. Cardano no sólo es el cultivador de ciencias supersticiosas sino que además hace a maravilla la figura del supersticioso. El lector de Mi vida encontrará en ella muchos casos de superstición evidente, unos divertidos y raros, otros vulgares y chocantes. Porque ni siquiera el influjo benéfico de la religión o la ciencia quita que las gentes atiendan a estas menudencias. Lo que no depende de nuestra voluntad, como dice el pueblo, «es que está de Dios», ¿por qué no pueden muy bien revelar sus designios los pequeños acontecimientos espontáneos? ¿Cómo no interpretar estos automatismos del acontecer como una señal de aviso? También en el ámbito de las religiones monoteístas (en el paganismo nos parece, en cierto sentido, natural), pese a su coherencia, su racionalismo unificador y sus propósitos de dejar atrás como cosa vieja y pueril tales actitudes, brota de vez en cuando el anhelo de topar con una señal privada, el deseo de que me hable Dios. No por justificar a Cardano sino por ayudar a comprenderlo mejor, voy a ejemplificar este afloramiento ocasional de lo supersticioso en ambiente cristiano con dos pasajes sacados de autobiografías castellanas. Sus autores son el burgalés Francisco de Enzinas (Burgos ca. 1520-Estrasburgo 1552), un protestante de la primera hora, y Teresa de Ávila, la santa, que no requiere presentación ninguna. Cuenta el burgalés en sus Memorias lo que le pasó momentos antes de escapar de la cárcel donde lo tenía preso el Santo Oficio. Dudaba entre la huida y el martirio, pero Dios le manda un aviso del que Casualidad es mensajera:

«El primer día de febrero, cuando estaba cenando no sé por qué más apenado que de costumbre, me levanté y dejé a mis compañeros [de cárcel], cosa que solía yo hacer con cierta frecuencia, pues no aguantaba el estar demasiado tiempo a la mesa con aquella gente. Daba vueltas bastante triste por una misma estancia, cuando todos los de la casa empezaron a darme ánimos para que me desentendiera de aquel abatimiento y me alegrara un poquito. ‘Alegraos’ —les dije— ‘con vuestras copas; yo voy a tomar el fresco y a ver lo que pasa en la calle’. Fueron éstas palabras agoreras (fatidica vox) que todos oyeron y ninguno entendió; ni siquiera yo pude darme cuenta entonces de por qué Dios me inspiró aquel deseo y aquella frase»[45].El otro pasaje, que tomo del Libro de la vida de la santa abulense, aunque posterior en el tiempo, muestra un color y un sabor popular mucho más semejante a otros de Cardano. Dice así:

«Estando otra vez con la mesma persona, vimos venir hacia nosotros (y otras personas que estaban allí también lo vieron) una cosa a manera de sapo grande, con mucha más ligereza que ellos suelen andar. De la parte que él vino no puedo yo entender pudiese haber semejante sabandija ni nunca la [ha] habido, y la operación que hizo en mí me parece no era sin misterio; y tampoco esto se me olvidó jamás. ¡Oh grandeza de Dios, y con cuánto cuidado y piedad me estábades avisando de todas maneras y qué poco me aprovechó a mí»![46]

Un gráfico quiromántico (De rerum varietate, XV, 79).

Para dejar las cosas en su sitio: cuando Cardano observa con terror la tierra removida junto a la hornilla de su casa (¿ratones o demonios?), es supersticioso; cuando traza horóscopos o interpreta sueños, es científico (añadamos: para su tiempo); cuando resuelve ecuaciones, estaba haciendo ciencia entonces, ahora y (no sabemos si) siempre.

6. El filósofo

A la hora de abordar el pensamiento de Cardano en su aspecto más abstracto, nada mejor que arrancar con la caracterización que él mismo hace de las virtudes y utilidades de la filosofía:

«El estudio de la filosofía es en sí mismo hermoso y nos lleva al conocimiento de lo más elemental de la vida (ad primae vitae notitiam); de otra parte, su fruto es tanto la ciencia de la naturaleza, de la que derivan las técnicas (artes) —el empuje (impulsas) mediante fuego y agua, máquinas que se vacían y tiran de ellas mismas (machinarum se exonerantium trahentiumque)— como el conocimiento de las propiedades de las cosas y sus causas, de donde se saca que lo que a otros parece milagro a nosotros se nos manifiesta con un por qué y un modo de comportarse»[49].Pase el lector por alto en esta descripción las curiosas anticipaciones de la máquina de vapor y la propulsión a chorro (que no tienen nada de proféticas, pues eran cosas de las que se venía hablando ya desde los griegos antiguos, si bien no interesó construir tales artilugios sino mucho tiempo después, es decir, y esto es en las palabras de Cardano lo auténticamente profético, justamente cuando descripciones como esta revelan que el interés del hombre se ha vuelto hacia las ciencias aplicadas) y repare en los conceptos que en ella son más graves. Aquí la filosofía mira de entrada a las necesidades primarias de la vida y su doble fruto es, hacia fuera, el dominio del mundo mediante las máquinas y, hacia dentro del hombre, el convencimiento de que no hay milagros contra naturaleza y de que Naturaleza, ella, es la hacedora de milagros y el milagro mismo.

Conocimiento, mundo y conducta vienen a ser los ejes de toda filosofía. En el caso de Cardano los manuales sacan a relucir las etiquetas de escepticismo, hilozoísmo y aristocratismo moral u otras parecidas para cada uno de ellos. Pero Cardano siempre se escurre por algún resquicio. Su pensamiento es muy variado y versátil y en ocasiones hasta contradictorio. En su filosofía conviven malamente influencias de autoridades de problemática armonización como Aristóteles y Plotino.

No voy a poner aquí un repertorio completo de sus doctrinas. Me detendré en algunos puntos, más interesado en ver por dónde va su pensamiento que en reseñar resultados. Diré algo de los métodos y presupuestos de su hacer filosófico.

El tema platónico del saber ‘cavernario’ y ‘umbrátil’, renovado en tantos pensadores renacentistas, deja en Cardano cualquier envoltura simbólica para revelarse como puro desdén por el conocimiento y hasta por la realidad misma del hombre. Este desdén puede ser retórico en su forma, pero en el fondo es completamente sincero:

«Nos levantamos engreídos, andamos descarriados, enseñamos lo que no hemos aprendido y, cuanto más presumimos de saber, tanto más nos equivocamos, hundiendo a otros en nuestro desvarío. Tal es la miserable ciencia de los mortales: sombra vana»[50].Una y otra vez recurre a la imagen del sueño y la sombra, del hombre como sombra de un sueño y sueño de una sombra[51]

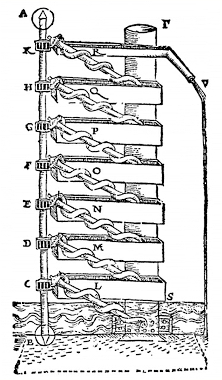

Una noria fabricada a base de tornillos de Arquímedes

(De subtilitate, I).

«Más de una vez» —sentencia el naturalista— «he dicho que sólo vemos una sombra, no las cosas mismas ni sus interioridades (intima). ¡Dichoso, en cambio, aquel que examine las interioridades de una mosca, una chinche, un piojo o una pulga»![52].Con la publicación del De subtilitate (1550) y el De rerum varietate (1557), dos extensas obras de carácter enciclopédico, Cardano confirma la fama que en toda Europa le diera el Ars magna. La polimatía de estos escritos tiene antecedentes antiguos y medievales y anuncia de modo seminal el enciclopedismo del Siglo de las Luces. Pero hay en ellas un cierto aire selvático. La exposición de conocimientos va pululando a modo de enredadera hasta recubrir la silueta y el bulto de la realidad toda. En cuanto al método de abordar el saber se muestra en apariencia como uno de tantos filósofos de su época discutiendo interminablemente la vieja y nueva ciencia con los útiles de la escolástica. Sin embargo, en el fondo está rescatando el conocimiento de la naturaleza de su condición de estéril teorización. Y ello se echa de ver sobre todo en que atiende, con una actitud constante y llena de interés, a las nuevas realidades de su entorno: la nueva faz que la naturaleza ofrece en el Nuevo Mundo, las nuevas técnicas, los nuevos instrumentos y máquinas que ve salir de los talleres de oscuros artesanos[53].

Con Cardano —y con otros pensadores contemporáneos— parece como si se abriera, rodeada de aberrantes irisaciones místicas, la cuestión del método. ¿Qué otra cosa son la sutileza (subtilitas), la lógica (dialéctica) de efectos poco menos que maravillosos, el éxtasis y la iluminación, sino atajos en la marcha hacia el saber?

Ya hemos dicho que los estudios de Cardano son, en cierto sentido, muy racionalistas. No obstante, nunca dejó de sentirse fuertemente atraído por el mundo de lo misterioso o mágico y por las ciencias llamadas ocultas (mysticae). Es muy grande la tentación de querer comprender el orden universal intuitiva y emocionalmente, de un golpe de vista interior; y también cualquier acto de conocimiento, hasta el más humilde y frío, es unio mystica con lo otro, un arrebato diminuto. Estos impulsos bastardos conviven en buena o mala armonía con otros del todo racionalistas dentro de la actividad intelectual de nuestro hombre. En sus escritos va merodeando muchas veces alrededor de los temas prohibidos u ocultos, por más que a menudo no sea sino para mostrar sus dudas o total rechazo al respecto. Y en la vida real se muere de deseos por entrar en contacto experimental con el trasmundo. Cierta vez que rendía etapa de viaje en la ciudad francesa de Lión, un maestro de escuela quiso sobornarlo proponiéndole una de tales comprobaciones. Así lo cuenta él mismo:

«Cuando ya nos disponíamos a reemprender el camino, después de haber desperdiciado muchas jornadas dudando entre partir o quedarse, el último día precisamente, ya con el pie en el estribo, se presenta un maestro de escuela pidiéndome un dictamen para un enfermo grave. Me ofrece dinero. Rehúso. Me dice que puede presentarme a un chico que ve unos espíritus (daemonas) en una redoma (urceo). Allá voy con él y hallo que todo es una patraña»[54]

Mecanismo de relojería (De rerum varietate, IX, 47).

«Pese a que he preguntado a muchos hombres juiciosos» —cedo la palabra a nuestro autor— «si alguna vez han sentido algo extraño a la naturaleza (extra naturam), apenas hallé uno o dos que me dijeran que sí. De otra parte, como a mí me ocurre sentir cosas así bastantes veces, pues por una virtud natural (naturae vi) las siento, está claro que Naturaleza me ha llevado hasta sus confines últimos como explorador (speculator) de lo que hay más allá, a fin de que luego se lo muestre a los mortales. Y si es verdad, como creo, que he sentido tales cosas, a la vista está que no es ésta la meta de nuestra vida, que no es éste su territorio sino sólo para quienes, de espaldas a la inmortalidad, se entregan por entero a los halagos de este mundo»[55].´Toda filosofía sospecha que las cosas no son como parecen, que hay una realidad escondida. La religión asegura conocerla y pretende administrarla.

Nadie como Cardano expresa mejor esa ambigua atmósfera que se respira en autores como Pomponazzi: el aristotelismo se mezcla con elementos neoplatónicos —plotinianos concretamente— en combinación no siempre estable y, para combatir el milagro, se deja un amplio margen a la magia. En su célebre tratado De incantationibus —compuesto entre 1515 y 1520, pero no publicado hasta 1556— Pomponazzi elimina de un golpe toda intervención directa de genios o demonios; no admite más que la acción de fuerzas ocultas. El imán atrae al hierro, la raíz llamada ‘ruibarbo’ mundifica el estómago, la rémora —un pequeño pez— frena y detiene grandes navíos. Todos estos son hechos maravillosos y comprobados. Si minerales, vegetales y animales poseen semejantes poderes, ¿por qué el hombre, que ocupa una situación privilegiada en la frontera entre dos mundos, habría de estarse sin ellos? La superioridad del hombre radica ante todo en su alma intelectiva, naturalmente apta para las acciones a distancia. ¿No enseña acaso Aristóteles que el alma, al conocer, «se hace todas las cosas»? Estos puntos sobre magia natural del influyente libro de Pomponazzi, que, desde su publicación, se convirtió «en arma de guerra en la lucha contra lo sobrenatural cristiano»[56], pueden cotejarse (para solaz del lector curioso, más que para ilustración de ninguna teoría previa) con unas notas manuscritas anónimas de la Biblioteca Universitaria de Pavía, que, unos años después de su muerte, se hacen eco de la leyenda de un Cardano hereje y mago:

«Afirmó [Cardano] que el mundo existía ab aeterno, argumentándolo de la eternidad del mar […]; dio a entender que en un principio el hombre fue engendrado ex putricomo los ratones y las ranas; imaginó que los poseídos no están atormentados por el diablo sino únicamente por la atrabilis; en su obra De subtilitate, en el libro que trata sobre los demonios, escribe cosas tales de la magia doméstica y del espíritu familiar de su padre Fazio, que lo hacen abiertamente sospechoso de tal lacra (sospetto di tal magagna). Y yo he conocido a dos religiosos de la Compañía de Jesús muy viejos que, habiéndolo tratado en Bolonia, contaban haberlo visto en la sala de su estudio en presencia de otras personas semejantes hacer moverse o girar tal o cual olla (pentola) entre muchas que delante tenía o romperse éste o aquel cristal de una ventana que los presentes habían señalado; y como aquellos buenos Padres le dijeran: ‘Micer Girolamo, esto no se puede hacer’ (esto es, ‘no se puede hacer sin pecado’), el les contestaba: ‘¡Al diablo’ (expresión que continuamente tenía en la boca), ‘si se ha hecho!’»[57]

Primitivas máquinas de vapor (De subtilitate, I).

Las discusiones en torno al milagro se vuelven centrales y el círculo se cierra en inesperado giro. El cristianismo medieval había considerado el milagro ocurrido en el ámbito de otras religiones como obra de Satanás. El naturalismo renacentista cree que todos los milagros en todas las religiones y aun fuera de ellas son obra de Naturaleza. El racionalismo moderno negará sin más el milagro.

Era casi inevitable que en aquellos años de la incipiente Contrarreforma una figura intelectual como Cardano, que, con su desdén por los temas religiosos del momento[58] representa la posibilidad de una ciencia laica negadora de todo dogma positivo, tuviera un tropiezo con la policía de la ortodoxia católica, con la Inquisición Romana. Porque, aunque una y otra vez aseguró que en sus libros podía haber errores pero no herejías, la verdad es que muchas doctrinas suyas toman un evidente sesgo heterodoxo y, más que heterodoxo, ajeno por completo al orbe conceptual cristiano. La Inquisición puede parecer incivil y malvada, pero a pesar de la pesantez y lentitud burocráticas de muchas de sus actuaciones, casi nunca se mostraba estúpida. ¡Buen olfato tenían los Domini canes para los lobos de la herejía y el descreimiento que acechan al rebaño del Señor! Cardano, que se rodeó de poderosos protectores eclesiásticos[59], dio con sus huesos en las mazmorras inquisitoriales cuando ya era un anciano. En ese momento pudo enfrentarse abiertamente con la Iglesia y no lo hizo, pudo ser un mártir laico (lo que encierra una contradicción in terminis, siempre se es mártir de lo sagrado) y no quiso, prefirió la prudencia y la vida. De esta manera, tanto en su caso como en el de muchos otros que nunca rompieron pública y oficialmente sus lazos con la Iglesia, toda una dimensión de su conciencia personal escapa al historiador[60]. Bien es verdad que Cardano comienza su vida intelectual en un ambiente de gran tolerancia y pudo ser ese hábito de hablar sin prejuicios, junto con la sensación de saberse protegido por altas personalidades eclesiásticas (los cardenales Archinto, Moron e, Borromeo), lo que le hace confiarse todavía cuando los tiempos, tras las últimas sesiones del concilio de Trento, han cambiado hacia mayores rigideces de la ortodoxia. No sólo la intolerancia sino también la libertad crean hábito en los pueblos y en los individuos.

Los escritos de Cardano, en mayor o menor grado, causan la impresión de que ya practica la máxima de los libertinos de la siguiente centuria: intus ut libet, foris ut moris est. Ahí apunta el consejo que dio a sus hijos: «Aquellas cosas que no suponen para vosotros ningún perjuicio hacedlas según la costumbre»[61]

Sistema para rescatar barcos hundidos mediante barcas y cuerdas que se llenan y vacían de piedras (De subtilitate, I).

«Se basa el reino humano» —nos dice— «en el poder y la astucia y no rinde culto ni se cuida de la divinidad, sino que por permisión de ésta y sin impedimento alguno decide el hombre acerca de las cosas inferiores del mismo modo que Dios, por su parte, hace otro tanto con el cielo y sus espíritus (de coelo suisque vitis) o Naturaleza dispone de mares, montes, lluvias y del engendramiento de animales. Y ello es de modo que unos y otros reinos no están para nada entremezclados o, al menos, así lo parece. Pues no se ha visto varón que a fuerza de oraciones dirigidas al cielo y sin tocar a su mujer tenga un hijo de ella o gane un reino enfrentándose sin armas ni milicia a enemigo armado. Más bien es al contrario, vemos que los que a diario blasfeman contra Dios, si se acuestan con sus mujeres, sacan hijos robustos y hermosos; que otros completamente descreídos, con soldados sañudos pero bien armados, con violencias, matanzas, engaños y execrable crueldad ganan reinos. Y si luego sucumben no es por la venganza divina, sino por su altanería y sus excesos»[64].La base de la vida en sociedad es una trama de simulación y engaño y violencia. En el Encomium Neronis enseñará que Nerón no fue peor príncipe que otros. En el Proxeneta adoctrina maquiavélicamente (tómese el adverbio en sentido estricto) a los buenos para que se defiendan del mal con el mal:

« ¿Es verdad que no te estará permitido oponer engaño a engaño, intriga a intriga, fechoría a fechoría sólo para protegerte a ti mismo, que eres mejor que el otro, por más que no quieras su perdición?»[65].Cardano advierte que el profeta desarmado —Cristo, Sócrates— perece irremediablemente en su enfrentamiento con lo establecido. El profeta armado, cuando quiere arreglar el mundo por la tremenda, lo desarregla más de lo que estaba (Cervantes hizo con esto la parábola desmoralizadora de Don Quijote).

En nombre de la verdadera ciencia y la política más eficaz lanzó un duro ataque (en tono nada humorístico ni paradojal) contra Sócrates en su opúsculo De Socratis studio. Toma partido frente a la beatería socrática de su tiempo (recordemos el sancte Socrates! puesto por Erasmo en boca de uno de los personajes de su Convivium religiosum) en nombre de una moral despojada de engañoso intelectualismo, pragmática y tal vez cruel. No ve más redención que la que supone un cambio decisivo en los sujetos de la vida social: los varones que son los amos de la ley. Niños y mujeres representan la humanidad inocente forzosamente pervertida en su sometimiento a los patriarcas. De otra parte hay que contar con el engaño, pues en el hombre se enrarece Naturaleza y nunca podrá ser en él irreflexiva conformidad consigo misma. La razón no basta.

En el De subtilitate (lib. XI), con gran escándalo para muchos, comparó en un plano de igualdad paganismo, judaísmo, islamismo y cristianismo. Desecha pronto al paganismo por agotado y al judaísmo por poco influyente. El litigio queda establecido entre la cruz y la media luna, dos religiones extendidas por amplios territorios y poseedoras de un brazo armado o secular. Todavía no había sido Lepanto. Acaba lamentándose de que una cuestión de superioridad moral quede al albur de las armas y las batallas[66]. Pero el escándalo, como en el caso del horóscopo de Cristo, estaba servido. Ninguna religión que tenga pretensiones de ser única, absoluta y universal resiste la comparación con otra[67].

Resaltemos por último el carácter indirectamente autobiográfico de los escritos filosóficos de Cardano. Para un hombre como él no tiene ningún sentido fatigarse en componer un libro si no es sobre algo de su particular y vivo interés. Leyéndolo entre líneas asistimos a las perplejidades íntimas de su pensamiento, a sus búsquedas y tanteos en la oscuridad. Se hacen casi palpables los mecanismos de delicadas asociaciones que van desencadenando nuevos pasos en el diálogo consigo mismo que es su filosofar. A menudo irrumpe la voz de un contradictor imaginario (la segunda persona alude al lector pero oculta, ya se sabe, al escritor) como en la satura o en la diatriba antigua. En este sentido, y no porque nos cuente tal o cual anécdota de su vida referida al tema o a veces meramente al momento de la escritura del pasaje en cuestión, los escritos filosóficos de Cardano son un trozo de su autobiografía.

7. El indagador de su vida

En los últimos meses de su existencia —de septiembre de 1575 a mayo de 1576— el viejo sabio decide hacer balance de su vida entera y dar cuenta parte por parte de lo que ella ha sido. A pesar de la vejez, no es un hombre que da melancólicos paseos «entre las ruinas de su inteligencia». Mantiene aún la tensión de espíritu necesaria para exigirle al mundo la respuesta de sus obstinados enigmas. No se ha apagado en él la cupido sciendi que le movió a sus descomunales empresas de la mente. Pero el tiempo acucia, las fuerzas del cuerpo menguan y el ánimo desfallece ante la proximidad cierta de la muerte, tan temida[68]. Textos coetáneos, como un Diálogo con el padre muerto acerca del supremo tránsito, testimonian un particular estado de postración[69]. El ejercicio de la escritura, y ello es muy claro en determinados pasajes de la autobiografía, tienden a asumir «un valor entre exorcístico y consolatorio»[70]

Siempre resulta difícil y aventurado, cuando no inútil, querer descifrar por qué se escribe tal o cual libro. Los riesgos pueden ser mayores tratándose de un libro autobiográfico. Dejando aparte las causas explicitadas por su autor en el proemio, y que el lector verá en su momento, se pueden señalar algunas razones que ayuden a comprender la gestación de un libro así y, de paso, el libro mismo. Procedamos con orden escolar (tan del gusto de Cardano):

- A cualquier lector de las otras obras del sabio milanés le parecerá lo más natural del mundo el que culmine y corone el conjunto de ellas con un escrito autobiográfico, pues sucede que nuestro autor no para de hablar acerca de su persona a lo largo de todos sus libros y en obras de los géneros más diversos. Tan es así, que ha llegado a decirse que su biografía no está reflejada tanto en el De propria vita como en los innumerables retazos autobiográficos esparcidos por sus otros escritos[71].

- Cardano tenía la costumbre, según él mismo nos advierte[72], de anotarlo todo y no confiar nada a la memoria. Probablemente al llegar a viejo debió encontrarse con un cúmulo de material que le invitaba a completarlo y redondearlo en forma de libro.

- Puede servirnos de explicación también un deseo o intención por parte del sabio de hacer por la ciencia con un libro en que escudriñara y observara el objeto más cercano y a la vez más extraño que tiene a manos —su propia persona— con ojos de médico naturalista y filósofo.

- Hay, de otra parte, un cierto afán de hacerse comprender. Toda conducta o vida da lugar a inevitables malentendidos. En el De propria vita se adivina un deseo muy fuerte de dar a los contemporáneos la verdadera imagen de sí mismo, a veces yendo incluso en contra de la idea que algunos se hacían de las cualidades y saberes de Cardano, excesivamente halagadora para él pero exagerada y falsa. En fin, que no quería que su gloria tuviera nada que ver con la necedad de sus admiradores.

- Un sentimiento de autocomplacencia que se entremezcla en ocasiones con la admisión de culpa y el arrepentimiento. Llega a decir que escribió la Vida sólo para él mismo[73]. Nadie escribe exclusivamente para sí mismo; escribir, que es un acto sucedáneo de hablar, es ante todo comunicarse, pero hay una manera de tomar esta afirmación de que escribe para él solo. En otro pasaje confiesa el deleite narcisista de la escritura. Escribir es mirarse en un espejo:

«Cuando leemos nuestros propios escritos nos vemos enteros a nosotros mismos como en un espejo»[74].

- Por último, y como ya se ha apuntado, quiso tal vez Cardano jugarle un último envite a la muerte, tan cercana, saltando por encima de ella hacia la posteridad hecho libro.

El De propria vita es una obra de vejez con el denso dulzor de las uvas pasas. Hay en ella algunos deslices, pequeños errores o repeticiones, ciertos capítulos incluyen temas heterogéneos difícilmente compaginables[78]; en numerosos pasajes es oscura, bien por causa de una redacción apresurada, bien por entrar irreprimiblemente en materias problemáticas. Se ve por todo ello que el autor no dio una última y definitiva mano a su libro. En muchos momentos Cardano abrevia y condensa porque ya habló en otro sitio del tema y supone al lector familiarizado con sus concepciones y argumentos. Desaliño y densidad, unidos al modo de composición intemporal de un relato que no es relato, piden un lector, si no activo, al menos paciente, pero la recompensa es segura. Y, por supuesto, todos estos achaques y lunares del libro no empequeñecen su importancia y no quitan que el De propria vita sea —por usar la misma expresión del autor— el umbilicus scriptorum, clave y centro de su edificio intelectual.

El género autobiográfico hace peligrosa cualquier exégesis. Es uno de los terrenos más resbaladizos y empantanados que hay en la región de la literatura. Silencios e insistencias tienden fácilmente a convertirse en involuntarios indicios que se acumulan y multiplican como ecos inacabables en el oído del intérprete. Decir que en la autobiografía la mentira se eleva a la categoría de arte es evidentemente exagerar; decir, en cambio, que en ella la verdad y la mentira buscan ambas el engrandecimiento del narrador-protagonista, cuya vida, por valiosa y única, merece la pena contarse, se acerca más a la realidad. Hasta el santo cuando refiere su itinerario hacia Dios entre la gracia y el pecado, siendo el pecado su obra y su parte, pide ojos admirativos y complacientes, y al exponer sus yerros se enorgullece precisamente de su falta de orgullo. El egotismo insufrible que desde las páginas de tantas autobiografías nos atufa hasta hacer que cerremos el libro, podemos en la de Cardano soportarlo porque ahí engreimiento y presunción son patentes, ingenuos y algo infantiles, no solapados e indirectos. Puede conectarse este descaro inocente con la importancia social de la gloria u honra propia en los tiempos aquellos[79].

También de vicios se presume. Pero quien busque en este libro noticias escabrosas sobre la vida íntima de su autor saldrá decepcionado. Se nombran vicios, pero no se entra en detalles. De todas maneras, los vicios y enfermedades, que parecen lo más personal de uno, siempre tienen una dimensión social o endémica. ¿Es que la sed de venganza o la afición loca a los juegos de azar no eran acaso males difundidos y arraigados en la Italia de entonces[80]?

Tampoco están explícitos los tumultus occulti —la expresión es de Cardano—, las revoluciones calladas que ocurren en lo hondo de las conciencias. Llama poderosamente la atención la ausencia de un tono apologético, pese a que el escrito es posterior al arresto y procesamiento inquisitorial. Recordemos, aunque sea hablar como Pero Grullo, que la represión religiosa tenía un fuerte respaldo social y que el paso por las cárceles de la Inquisición representaba sin más una deshonra para el procesado. Pero el De propria vita, contra la voz que corren en algunos libros, es todo menos una justificación de ortodoxia. Si Cardano rememora los días de la prisión inquisitorial es simplemente para recordar los prodigios manifiestos que entonces, como en otras circunstancias críticas de su vida, le ocurrieron para certificar el carácter singular y egregio del prisionero. El silencio rodea los antecedentes, los entresijos y las consecuencias del suceso. Acá y allá pueden encontrarse alguna afirmación o anécdota exculpatoria (reza jaculatorias y no se junta con un vecino que no frecuenta los sacramentos); no se nombra a Andreas Osiander, el teólogo protestante editor del Ars magna (en realidad le había demostrado muchas veces su agradecimiento en las páginas de sus libros), pero sí se nombra, en cambio, a Guglielmo Grataroli, otro conspicuo reformado; hay un capítulo de la Vida[81]dedicado a la religiosidad y a las prácticas devotas del autor, pero a todas luces el haber de la piedad cristiana de Cardano es bastante escaso, el lector lo verá en su momento. Con todo, cuando nos habla de su devoción a la Virgen María o a san Martín no tenemos por qué no creerle. Recordemos el caso famoso de Descartes en su peregrinación mañana. En otro capítulo habla de una quema de autógrafos tras la intervención inquisitorial[82]. Es evidente que pudo destruir entonces escritos comprometedores; sin embargo, no podemos estar completamente seguros de que se trate de un caso de autocensura doctrinal. Bien pudo tratarse de una quema purificatoria o perfeccionista como las que solía hacer de vez en cuando, a tenor de lo que nos cuenta en el De libris propriis:

«Y es que creo que al igual que en los seres naturales, así también en los libros, juntamente con los argumentos relativos a cosas excelentes, surgen por fuerza ciertas partes que desprenden una suerte de olor excrementicio (quae faecem quamdam redoleant), y, si a otros no les parece necesario, a mí al menos me sucede que de vez en cuando echo al fuego libros ya completos, que me han costado no pocas fatigas, y de tamaño nada despreciable»[83].Estos curiosos extremos, sobre la parte fecal que hay en la producción de todo escritor, publicaba Cardano a los cuarenta años de edad, mucho tiempo antes de topar con la Iglesia. Creo, pues, que el De propria vita no se hubiera redactado de muy otro modo de no haberse cruzado el proceso inquisitorial. Es decir que esta obra no está pasada ni más ni menos por el tamiz de la autocensura que las otras que le antecedieron. El pensamiento de Cardano era ya algo hecho y desarrollado hasta los límites que el sujeto pudo y quiso. Otra cosa —inútil ejercicio de ucronía— es imaginar cómo hubiera sido la obra entera de nuestro hombre en un ambiente de completa libertad y tolerancia.

Si antes nos demoramos en las posibles razones que movieron a Cardano a escribir su vida y ahora hemos adelantado algunas cosas de su encontronazo con la ortodoxia no es sino para dejar bien claro que el De propria vita está muy lejos de ser una mera apología. Cardano no se defiende, afirma. Busca, perfilándose con descaro en el escenario del mundo, una justificación de orden más profundo; no pretende dar razón de un suceso de su vida sino del suceso que es su vida. Porque «el hombre no puede vivir sin justificar ante sí mismo su vida, no puede ni dar un paso»[84].

Muchas veces se ha comparado a Cardano con sus coetáneos Cellini y Montaigne[85], autores de literatura autobiográfica. La pasmosa y novelesca Vita del orfebre y escultor supera en movimiento y gracia narrativa a cualquier otro ejemplar del género; los Essais del circunspecto y exquisito francés son unos de los espejos en que se mira el hombre moderno. Cardano es otra cosa y, en sí, incomparable.

Que en el De propria vita no haya constancia detallada de vicios o intimidades de una conciencia heterodoxa no quita que pueda decirse con razón que Cardano fue el primero que nos abrió de par en par las puertas de su diario vivir con sus miserias y sus menudencias intranscendentes. «Todo lo cotidiano es mucho y feo» y, aunque sí en tiempos posteriores, nunca antes entró crudo y sin aderezos en los libros o el arte. Corre el riesgo Cardano de ser tan moderno entre los modernos y los hombres del día, que ni siquiera capten el valor de su gesto. Hay que considerarlo situándolo en el ángulo más favorable y justo, hay que reparar no tanto en lo que vino después como en lo que antes no hubo. Si pensamos en la literatura de diarios y memorias al estilo de un Rousseau, un Amiel, o incluso en escritos como los de Pepys o Casanova, nos da poco tal vez; si atendemos a la literatura autobiográfica antigua, medieval y renacentista, nos da demasiado. Cardano tiene conciencia de que él apunta a la realidad misma, mientras que otros autores de memorias como Cesar, Marco Aurelio, Galeno, san Agustín o Erasmo «tapan el meollo de la cuestión con divagaciones»[86].

Es verdad, que para ser un clásico, a este descompuesto modelo del uomo universale renacentista que fue Cardano le faltan contención y mesura. Se desparrama en la página y se recrea en sus propios excesos: immodicus in omnibus rebus fui, confiesa sin arrepentimientos[87]. Maestría es saber de lo que hay que prescindir y Cardano no quiere prescindir de nada. Pero esta servidumbre es a un tiempo su grandeza. Sus escritos tienen un aire naíf y silvestre que envisca a lectores que con frecuencia resbalan en la superficie tersa y clara de autores más clásicos.

Nota sobre el estilo de Cardano y nuestra traducción

No he podido hallar más acertado diagnóstico del modo de escribir de Cardano que aquel que hizo Gabriel Naudé en el Iudicium introductorio de su edición del De propria vita. Traduzco su dictamen y dejo en latín el ejemplo de estilo que aduce, pues es harto sabroso y hasta picante, para que el lector, si es que pertenece a la cada vez más estrecha aristocracia de los que saben latín, saboree a Cardano en su salsa y no en las ilusorias falsificaciones de la traducción. Dice así el bibliotecario del cardenal Mazarino:«Tiene [Cardano] un estilo suelto, ligado, claro, no repulido ni primoroso como el de Fernel o Escalígero. De otra parte, no es en absoluto su estilo descuidado o poco castizo como el de Foroliviensis, Conciliator, Nifo o Pomponazzi y otros filósofos y médicos de ese jaez a los que por lo impuro de su lenguaje se suele por lo general motejar de ‘bárbaros’. Más todavía, cuando le place, juguetea y corre a la caza de exquisiteces y bromas amenísimas. Como un ejemplo de ellas solamente sacaré aquí lo que en su obra De uenenis (II, 2) dijo acerca de un acto que no tomará a mal que aquí se nombre quien nunca lo llevó a cabo de mala manera: Magna res est concubitus, quod ad conservationem generis sit; ideoque multis modis a natura illius appetitus ornatus; et ubi finis nullus ad metam, ibi nec est invenire terminum voluptatis. Est in concubitu ipso voluptas, est in illecebris dum exercetur, est dum absolvitur, est in mediatione, est in memoria; et dolor et voluptas in patiente delectant; seu pudeat seu nitro se offerat, paria ferm e sunt; ipsa forma, quaestus, modus, tentigo, seminis effussio, omnia ex aequo iucunda; iuvat occurrentem nitro videre, iuvat occursum declinantem, iuvat e rimula aspicere; ubique est quod praeferas, nudam, ornatam, semicomptam; omnia libidinis stimulos accendunt: si in domo sit, gandes commodo, gaudes ludis; si extra, gaudes furto; si humilis sit conditionis, quod omnia tibi liceant; si nobilis, quod diligaris ab illa; si publica sit res, quod cuncti tuae felicitatis participes sint; si occulta, quod plus habeas quam existiment. Nil mirum est igitur si ob hoc ipsum maria terraeque perturbentur et in ipso tot fascina, philtra, veneficia, tot affectus et corporis atque animae passiones sint constitutae».Hasta aquí Naudé.

Un estilo así, al que los frecuentes sobrentendidos y el tránsito rápido de uno a otro concepto no restan, empero, claridad, es una delicia para el lector descuidado pero una tortura muchas veces para el traductor responsable. En nuestra traducción hemos procurado apegarnos lo más posible a la letra del texto para dar una idea de sus fluctuaciones, irregularidades y asperezas. Si el lector encuentra la sintaxis de algunos pasajes dura o entrecortada, eche una parte de culpa a Cardano y el resto a nuestra impericia. La versión está hecha sobre el texto fijado en la edición de Naudé, si bien tiene en cuenta en todo momento la edición de Dayre, más completa desde el punto de vista crítico, pues añade las lecturas de una copia manuscrita del siglo XVII que se guarda en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Dayre anota a pie de página partes ininteligibles, pero útiles, que rechazó o recompuso, un poco alegremente, Naudé. En los pocos casos en que enmendamos por cuenta propia el texto latino lo indicamos en la nota correspondiente. Una edición crítica actualizada del De propria uita se echa muy en falta.

Hemos completado nuestra traducción con una SINOPSIS CRONOLÓGICA en la que puede el lector cotejar fechas, una BIBLIOGRAFÍA que más que manejada exhaustivamente por nosotros quiere servir de guía a investigadores futuros, dos APÉNDICES, uno con cinco fragmentos autobiográficos entresacados de otras obras de Cardano (los pasajes de este tipo se podrían multiplicar en número infinito) y otro con la reseña de su muerte contenida en la célebre Historia mei temporis de Tuano, y por último un ÍNDICE de nombres propios con fechas y datos que sirve de complemento a nuestras NOTAS.

Frontispicio de la edición de las Obras Completas de Cardano hecha en Lión el año 1663 por Ch. Spon.

Bibliografía

1. Algunas referencias y reseñas anteriores al siglo XIX

N. TARTAGLIA, Quesiti et inventioni diverse, Venecia 1546. lib. IX.

J. C. ESCALÍGERO, Exotericarum exercitationum liber quintus decimus, de Subtilitate ad H. Cardanum, París 1557.

A. CAMUZIO, Disputationes, quibus H. Cardani XXX conclusiones infirmantur, Galenus ab ejusdem injuriis vindicatur, Pavía 1563.

Sobre ellos puede leerse en el De propria vita y en nuestras NOTAS.

1.2.Referencias:

J. BODIN, De la Demonomanie des sorciers detestable avec la refutation des opinion de Jean Wier, París, Du Puys, 1580.