Einstein para perplejos

José Edelstein y Andrés Gomberoff

¿Es necesario otro libro sobre Albert Einstein? ¿Acaso no se ha escrito ya suficiente, incluso demasiado, sobre este legendario científico al que se llegó a caracterizar como el mayor personaje del siglo XX?

Probablemente, como les sucede a los niños con las repetidas lecturas de cuentos infantiles, nunca nos cansemos de leer y escuchar sobre él. Esto debido a que cuando hablamos de Einstein estamos haciendo mucho más que referirnos a aquel particular personaje que nació en Ulm en 1879 y que a lo largo de sus setenta y seis años de vida revolucionó la física en cada una de sus áreas, además de inaugurar otras tantas. Escribir sobre él es una forma de obligarnos a repasar sus trabajos científicos, sus ensayos, su correspondencia, a separar las anécdotas apócrifas de las que no lo son y, en definitiva, a interpelar al personaje desde la perspectiva de otros ilustres testigos de su tiempo. Cada vez que nos acercamos a Einstein nos exponemos a una de las síntesis más monumentales de todo aquello que nos distingue como especie en el cosmos. Un destilado en el que conviven extremos casi inverosímiles de la experiencia humana. Su sencilla infancia en el seno de una familia de clase media europea contrasta con sus años de fama, cuando se convirtió en una figura pública, cortejada por lo más granado de la escena política, artística y del espectáculo en los Estados Unidos. Su juventud en Alemania y Suiza, en tiempos en los que allí florecía una de las sociedades más extraordinarias de la historia en términos culturales, rebosante de ciencia, arte, filosofía y tolerancia, pero que ante sus propios ojos y en muy poco tiempo se transmutó en el escenario del horror más inconcebible del que tengamos memoria.

Las ideas de Einstein también oscilaron entre extremos de la realidad natural. Desde la existencia de átomos y moléculas, hasta el origen y el devenir del universo en su totalidad, Einstein forjó una buena parte de las ideas más radicales de la física del siglo XX: la misteriosa relatividad del tiempo, la enigmática dualidad onda-partícula que exhiben la luz y el resto de las partículas elementales, la curvatura del espacio-tiempo, la equivalencia entra la masa y la energía, y un larguísimo etcétera. Pero no todas sus ideas gozaron de éxito. Einstein también tuvo sonoras derrotas. Particularmente durante sus últimos veinte años, en los que con obstinación quijotesca persiguió ideas que resultaron inconducentes. Se resistió con vehemencia a una de las nociones de la realidad mejor establecidas, a pesar de que esta surgió de sus propias investigaciones: la naturaleza indeterminista de la Mecánica Cuántica. Mientras una nueva generación de físicos cosechaba una victoria tras otra en este terreno ubérrimo, él optó por un creciente y autoimpuesto exilio.

Einstein era apasionado. Ningún tema le era ajeno. Tenía un humor ácido y un sentido profundo, casi religioso, del valor de la vida, del orden natural y de las posibilidades de la razón; no sólo en la empresa de develar los secretos del universo, sino también en la de conseguir la paz y el bienestar en el mundo. Alegre y dúctil violinista, hábil y apasionado navegante, también tuvo una vida emocional intensa, cosa que queda de manifiesto en su extensa obra epistolar, que constituye una de las páginas más profundamente humanas del siglo pasado.

Para dos físicos teóricos latinoamericanos, a más de un siglo de publicación de las obras más memorables de Einstein y a varios miles de kilómetros de los lugares en los que fueron escritas, puede parecer extraño que su presencia sea tan ubicua, intensa y determinante. Pero es que no sólo su ciencia está presente en nosotros. Su estética, su mirada y su pasión se entrelazan indisolublemente y desde las raíces con el curso de nuestras vidas. Somos, después de todo, inmigrantes judíos en América, fruto de las mismas persecuciones que Einstein experimentó. Es imposible no recordar los relatos de nuestros abuelos —salpicados de la abrumadora crueldad sufrida en tantos rincones de Europa— en las vivencias de Albert Einstein, quien llegó a ser denostado por la comunidad científica alemana, más dispuesta a cavarse su propia tumba que a reconocer la obra del mayor de los talentos que prohijó a lo largo de su historia.

Somos parte de una generación que aún percibe a Einstein como un faro que guía nuestra forma de mirar la ciencia y de transmitirla. Son suyas las ideas que alumbraron la pregunta que ha motivado nuestras carreras y que, como se verá en estas páginas, se ha mantenido por casi un siglo indemne a los embates de varias generaciones de físicos brillantes: ¿cómo es posible compatibilizar la Mecánica Cuántica y la Gravitación? Necesitamos dar una respuesta a este interrogante para entender lo que no sólo todo físico quiere elucidar, sino también cualquier ser humano: ¿cómo tuvo origen el universo? ¿de dónde salió tanta materia, tanta inmensidad, y a qué se deben sus leyes?

Es así como más libros sobre Albert Einstein son necesarios e incluso imprescindibles. Porque Einstein no es finalmente más que un pretexto para hablar de lo que más amamos. De la majestuosidad de la ciencia que lo motivó, de aquella que creó y de la que a partir de esta se gestó, iluminada por su legado. Hablar de él es hablar de la humanidad que hay en la ciencia, idioma universal de nuestra especie. Es también pensar en cuestiones tan dispares como los derechos humanos, los dilemas morales, las capacidades creativas del cerebro, el valor de la derrota, los celos profesionales y hasta las dificultades de la vida conyugal. Einstein es un extracto vital superlativo y no creemos que sea posible que lleguemos a cansarnos de él. Porque hacerlo sería cansarnos de la vida misma.

En este libro no pretendemos ser exhaustivos ni detalladamente biográficos. Los veintitrés textos que lo integran pretenden poner el foco en circunstancias especiales o, como los llamaría Stefan Zweig, «momentos estelares» de su vida y de su obra. Aquellos que nos permiten abordar lo que más nos deslumbra de este personaje y que, creemos y sentimos, se proyecta con mayor claridad en nuestro presente. Einstein construyó catedrales intelectuales de extraordinaria belleza y lo hizo desde las entrañas de la primera mitad del siglo XX, envuelto en sus luces y sus horrores. Sin dejar de ser protagonista y testigo de los tiempos convulsos que le tocaron en suerte, con hondura, humanidad y sabiduría revolucionó nuestra comprensión del universo de manera definitiva.

Quizás sea oportuno subrayar el hecho de que la larga sombra de Einstein se proyecta con inusitada y reconfortante frescura sobre el mundo contemporáneo, habitando los entresijos más insospechados de nuestra realidad cotidiana. Uno de los desarrollos tecnológicos más relevantes de la década de los noventa, del que hoy disfrutamos en cualquier teléfono móvil, es el GPS (las siglas en inglés para referirnos al Sistema de Posicionamiento Global), que hace un uso crucial de su Teoría de la Relatividad General. Asimismo, los últimos meses han visto el nacimiento de una nueva era de la astronomía; aquella que «mira» el universo utilizando ondas gravitacionales, cuya existencia fue predicha por Einstein en 1916 y que sólo pudieron observarse un siglo más tarde, en uno de los esfuerzos tecnológicos más importantes acometidos por nuestra especie. Esta empresa, que parecía imposible hasta hace pocos años, es un acontecimiento tan importante como el instante en el que Galileo Galilei elevó por primera vez la vista al cielo a través de un telescopio.

Albert Einstein, el hombre y su legado, no ha dejado de sorprendernos jamás. Omnipresente en nuestras aulas, nuestra tecnología y nuestra iconografía, se lo nombra cada día en todos los idiomas, tanto en conversaciones de bar de cualquier punto del planeta, como en comerciales de televisión o en las redes sociales. Pero su presencia universal contrasta tristemente con la distancia que sus fabulosas ideas han tomado con el público. Esperamos que estas páginas ayuden a acercarlas. A llevarlas allí adonde pertenecen: a las mentes inquietas de las mujeres y hombres de nuestro tiempo que estén ávidas por recrearse en la sobrecogedora belleza que atesoran estas ideas y sumergirse en los misterios que, para este personaje irrepetible, constituían lo más hermoso y profundo que un ser humano podría llegar a experimentar.

Capítulo I

Einstein para perplejos

Con la noche creyó que llegaría la calma. Su cabeza era un revoltijo de ideas descabelladas y dudas que le producían entusiasmo y temor a partes iguales. Llevaba meses sin aceptar que llenaran su copa de vino en las cenas, incluso en aquella gélida noche del 10 de noviembre de 1619. Quería asegurarse de que su pensamiento discurriera sin espejismos. Encendió la estufa del pequeño cuarto que habitaba en los cuarteles de invierno del duque de Bavaria y el calor pronto se hizo agobiante. Estaba inusualmente inquieto.

Desde los inicios de su carrera militar, René Descartes había vivido «visitando cortes y ejércitos, mezclándose con gentes de temperamentos y rangos diversos, y probándose en las situaciones que la providencia le ofrecía», [1] pero su reciente reencuentro con las matemáticas que había aprendido con los jesuitas agitó su espíritu sin vuelta atrás. Esa noche, envuelto en la sofocante atmósfera de su cuarto, a orillas del Danubio, el joven militar de veintitrés años tuvo una epifanía.

Tres sueños tuvo esa noche, vívidos y plagados de simbolismos que con el correr de los días interpretó como un designio divino que lo guiaba a buscar la verdad. Debía abocarse a desentrañar las leyes del mundo natural, aquellas que hasta entonces eran patrimonio de la metafísica, la alquimia y el esoterismo. Disponía para ello de tres certidumbres oníricas: la unidad de las ciencias, la necesidad del lenguaje de las matemáticas y el severo mandato de discriminar con el máximo rigor lo verdadero de lo falso. Descartes había descubierto su vocación y con ella la ciencia moderna adquiría el impulso definitivo.

Unos meses más tarde tuvo un encuentro providencial con el matemático Johannes Faulhaber en la ciudad de Ulm, también bañada por las aguas del Danubio. En estas conversaciones se consolidó en él la certeza de que la geometría debía ser el yunque sobre el que se forjaran las aceradas verdades de la razón.

§. La tradición de Ulm

Faulhaber le dio la bienvenida con una consigna que era en sí misma una declaración de principios: ulmenses sunt mathematici. [2] No podía imaginar Descartes el carácter premonitorio que tomaría esa sentencia doscientos sesenta años más tarde, cuando en la soleada mañana del viernes 14 de marzo de 1879, poco antes del mediodía, Hermann Einstein y Pauline Koch tuvieron a su primogénito en la residencia familiar de la Bahnhofstrasse y lo llamaron Albert. Si bien la familia abandonó Ulm cuando el bebé cumplió un año, la impronta del padre del racionalismo anidó en Albert hasta expresarse en toda su plenitud cuando este gestó su obra maestra, la Teoría de la Relatividad General, que encumbró a la geometría al majestuoso gobierno del universo a grandes escalas.

«Si vas a ser un real explorador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes tanto como puedas de todo», [3] sentenció Descartes. Albert Einstein dudó siempre y fue precisamente su capacidad para cuestionar, aun las cosas que parecían más evidentes, lo que le permitió colonizar territorios intelectuales aparentemente inalcanzables para un ser humano. En su trabajo matemático más importante, Descartes unificó la geometría y el álgebra al describir el espacio mediante las tres rectas o ejes que definen las —hoy llamadas— «coordenadas cartesianas». Su concepción del tiempo era similar a la que Isaac Newton utilizaría unos años después: un torrente que, como el Danubio, avanza para todos de igual forma. «No concebimos la duración de cosas en movimiento como distinta a la duración de las que no se mueven […] podemos entender la duración de todas las cosas con una medida común», [4] escribió en Los principios de la filosofía. Einstein, por supuesto, hizo honor al mandato de Descartes y puso en duda todas las convicciones cartesianas; entre ellas, la naturaleza del tiempo. Trituró las certezas previas sobre la universalidad de su cadencia viéndose obligado, en el camino, a agregar un nuevo eje al espacio cartesiano. El tiempo se integraría a partir de ese instante en un espacio de dimensión mayor: el espacio-tiempo.

No deja de ser paradójico que el propio Descartes le manifestara años más tarde a su amigo y maestro, el filósofo y matemático Isaac Beeckman, que había alcanzado el conocimiento perfecto de la geometría —incluyendo una extravagante noción de las formas geométricas con más de tres dimensiones— y creyera que podría eventualmente abarcar todo el conocimiento humano. Esta última sospecha, la aspiración a la totalidad de lo cognoscible, además de ingenua, parece incompatible con su propio llamado a la duda metódica. Pero la candidez del padre de la filosofía moderna fue aún mayor al afirmar haber llegado al conocimiento perfecto de la geometría. No podía imaginar, ni siquiera remotamente, que el linaje matemático de Ulm acabaría dando a luz a un joven que describiría una geometría del espacio-tiempo que podía curvarse, expandirse, retorcerse, vibrar y hasta desgarrarse.

§. Esto no es una elegía

La irrupción de Albert Einstein en el universo científico tuvo lugar a los veintiséis años, de un modo al que le queda corto el adjetivo de sobrehumano. Si bien ya había publicado un puñado de artículos en la prestigiosa revista Annalen der Physik, lo cierto es que no le resultaron suficientes para alcanzar un puesto académico. El padre de su amigo y ex compañero en la Escuela Federal Politécnica de Zúrich, Marcel Grossmann, le consiguió un empleo en la Oficina Federal para la Propiedad Intelectual de Berna como asesor técnico en el otorgamiento de patentes. En este inusual entorno, es probable que el estudio de centenares de invenciones que hacían uso de la electricidad, el magnetismo y la termodinámica haya mantenido encendida su curiosidad, avivando particularmente el fuego de las abstracciones a las que más tarde él llamaría gedankenexperiment o «experimento pensado». Un corolario natural de la lectura diaria de planos y proyectos cuya ejecución no tenía —ni tendría— jamás frente a sus ojos.

Publicó cuatro trabajos como único autor en el lapso de seis meses: sobre la naturaleza de la luz, de las moléculas, de la masa, del espacio y del tiempo. Cada uno de ellos significó una revolución científica de tal calado que la única consecuencia razonable habría sido la concesión de cuatro premios Nobel. Sólo lo recibió por el primero de ellos, «Sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz», escrito en marzo de 1905. [5] Einstein dio en este artículo una explicación del «efecto fotoeléctrico» —la generación de corriente eléctrica debida a la incidencia de la luz sobre un metal—, proponiendo la existencia de «partículas» de luz —fotones—, hito fundacional de la física cuántica. Una vuelta de tuerca inesperada tras el abandono de la teoría corpuscular de la luz hacía más de un siglo.

Apenas dos meses más tarde escribió un segundo artículo, «Sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario, tal como lo requiere la teoría cinética molecular del calor» [6] en el que demostró que un fenómeno observado casi ochenta años antes por el botánico Robert Brown, el movimiento azaroso de partículas pequeñas suspendidas en la superficie de un líquido estacionario, se debía a la agitación térmica de las moléculas que componen el líquido. En aquel momento no había un consenso amplio sobre la existencia real de átomos y moléculas. Muchos físicos pensaban que se trataba de conceptos útiles para comprender el mundo microscópico pero que probablemente no existían. El estudio estadístico de las fluctuaciones de las moléculas hecho por Einstein, junto con la posibilidad de que el resultado del impacto de estas fuera observable al microscopio, aunque ellas en sí mismas no pudieran verse, fue un espaldarazo crucial para la teoría atómica.

Poco más de un mes transcurrió para que este inclasificable empleado de la oficina de patentes de Berna enviara a publicar un tercer trabajo que tituló «Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento», en el que llegó a la sorprendente conclusión de que la velocidad de la luz en el vacío debía tener un valor universal. [7] Como consecuencia de estas ideas —que más tarde se conocieron como Teoría de la Relatividad Restringida—, la cadencia del paso del tiempo debía ser distinta para observadores en movimiento relativo: lejos del campanario medieval que proporcionaba una hora única o de la imagen cartesiana del río que fluye idénticamente para todos, Einstein proponía que los relojes podrían transcurrir a un ritmo más lento cuanto más rápido se movieran, deteniéndose completamente a la velocidad de la luz. Nadie había tenido jamás una idea tan demencialmente audaz que luego se probara correcta.

En los primeros días de la primavera de 1905, Einstein escribió el cuarto de estos trabajos, [8] en el que aparece por primera vez la fórmula más icónica de la historia de la física: E = mc2. Los principios de la relatividad lo llevaban, casi inexorablemente, a escribir una ecuación que venía a decir que todo cuerpo, por el mero hecho de tener masa, albergaba una energía (que además era) enorme: la letra «c» representa en esta fórmula a la velocidad de la luz en el vacío, casi trescientos mil kilómetros por segundo. Unas décadas más tarde, el propio Einstein contemplaría con estupor, de la peor manera posible, la validez experimental de estas elucubraciones teóricas.

§. Ante la ley

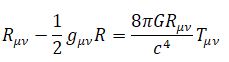

Cualquiera de los cuatro trabajos mencionados habría significado por sí solo la entrada en el panteón de los físicos más ilustres. Los cuatro juntos lo ponían sencillamente a la par de Isaac Newton. Todos habían sido escritos por un joven virtualmente desconocido. Y cuando podría pensarse que había llegado al apogeo de su obra, Albert Einstein escribió las ecuaciones de la Teoría de la Relatividad General, catedral suprema de la historia del pensamiento científico. Como la de cualquier gran monumento, su construcción fue lenta y tortuosa.

Su génesis ocurrió poco después de 1905, ya que Einstein observó que su novedosa concepción del tiempo y el espacio era incompatible con la Ley de la Gravitación Universal de Newton. Así, como el campesino del cuento de Kafka, [9] el asistente técnico de tercera clase de una oficina de patentes se plantó con su puñado de ideas sin respaldo experimental ante las puertas de la Ley que había permitido, a lo largo de más de dos siglos, calcular con exactitud el movimiento de los planetas, la órbita de los cometas y la trayectoria de los proyectiles, las ecuaciones que permitían predecir los eclipses y explicar las mareas. Un jovenzuelo que a duras penas había logrado abrirse paso en el mundillo académico pretendía poner en tela de juicio ni más ni menos que a sir Isaac Newton y lo hacía con argumentos meramente teóricos: la Ley de la Gravitación Universal no podía ser válida simultáneamente para dos observadores en movimiento relativo. Por lo tanto, en salomónica sentencia, Einstein concluyó que no debía ser válida para ninguno de ellos.

La mayor parte de la construcción de la Teoría de la Relatividad General fue un emprendimiento solitario. El momento eureka llegó en 1907, cuando Einstein retomó con una nueva mirada algo que Galileo Galilei había pensado algunos siglos antes al observar la caída de distintos objetos arrojados desde las alturas de la torre de Pisa y concluir que, en ausencia de atmósfera, todos caerían al mismo tiempo. «Entonces tuve el pensamiento más feliz de mi vida […] el campo gravitacional sólo tiene una existencia relativa […] porque para un observador en caída libre desde el tejado de una casa, [este] no existe. […] si el observador deja caer algunos objetos, estos permanecerán en reposo respecto a él […]. El observador, por lo tanto, está en todo su derecho de interpretar su estado como dereposo.» [10] Esto es lo que hoy llamamos «principio de equivalencia» y es la piedra fundacional de la Relatividad General.

Todavía tenía por delante ocho años de arduo trabajo. De idas y vueltas; de momentos de confusión y desaliento. Y de golpes de suerte providenciales, como el reencuentro con su viejo amigo Marcel Grossmann, quien le ofreció trabajo en Praga y le explicó en detalle la geometría de espacios curvos que había desarrollado Bernhard Riemann a mediados del siglo XIX, lo que a la postre resultaría crucial para que Einstein pudiera darles forma a sus ideas.

El papel central que pasaba a ocupar la geometría lo devolvía a la senda trazada por Descartes y, fundamentalmente, por otro filósofo que también había tenido algo parecido a una epifanía a los veintitrés años. A esa edad, Baruch Spinoza fue violentamente expulsado del seno de la comunidad judía Talmud Torah, a la que pertenecía junto con su familia de orígenes gallego-portugueses. Las causas fueron diversas. En esencia, su libertad de pensamiento era intolerable para una comunidad que había escapado al largo y poderoso brazo de la Inquisición y extremaba las precauciones para no perturbar la inédita tolerancia religiosa que se vivía en Ámsterdam. Su particular versión de Dios como mera sustancia del universo natural y sus continuas disputas con las autoridades comunitarias, llevaron a estas a condenar a Spinoza con una dureza inusitada: «Que su nombre sea borrado de este mundo […] Sabed que no debéis tener con él comunicación alguna, ni oral ni escrita, ni hacerle ningún favor, ni permanecer con él bajo el mismo techo, ni acercársele a menos de cuatro codos, ni leer cosa alguna por él escrita». [11]

En 1661, casi un cuarto de siglo después de que Descartes publicara en Leiden El discurso del método, Spinoza se fue a vivir a Rijnsburg y aprovechó la cercanía de, justamente, la Universidad de Leiden para tomar clases, beneficiándose del vigor que allí tenían las matemáticas. Comenzó a escribir su demostración geométrica de Los principios de la filosofía de Descartes, convencido de que las matemáticas brindaban el lenguaje universal para lidiar con los aspectos eternos del mundo: «No supongo haber encontrado la mejor filosofía pero sé que comprendo la verdadera filosofía. Lo sé del mismo modo en que sabemos que los tres ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos rectos. Que esto es así no será desmentido por nadie cuyo cerebro esté en buenas condiciones y que no sueñe con malévolos espíritus que nos inoculen ideas falsas que parecen verdaderas; ya que la verdad se revela a sí misma y a la falsedad». [12] Ironías de la historia de la cultura, en el siglo XIX se comprendería que no siempre la suma de los ángulos del triángulo resulta ser ciento ochenta grados y quien exprimió este resultado hasta comprender que allí se escondía el secreto de la fuerza de gravedad, fue el más spinoziano de los científicos del siglo XX: Albert Einstein.

§. Relatividad general

En los primeros días de noviembre de 1915 Einstein le escribió a su hijo de once años, Hans Albert —quien se había ido a vivir unos meses antes a Zúrich con su pequeño hermano Eduard y su mamá, Mileva Maric—: «Acabo de terminar uno de los más espléndidos trabajos de mi vida; cuando seas grande te hablaré de él». [13] Cada jueves de ese mes se habría de presentar ante los miembros de la Academia Prusiana de Ciencias en Berlín para exponer sus ideas sobre la fuerza de gravedad. El jueves 18 demostró que era capaz de dar cuenta de una anomalía sutil que presenta la órbita de Mercurio y que podía considerarse como la única observación astronómica que desafiaba a la Ley de la Gravitación Universal. Y una semana más tarde, en uno de los momentos estelares de la historia de la humanidad, Einstein escribió por primera vez las ecuaciones de lo que a partir de ese momento se denominaría Teoría de la Relatividad General. En ella, la gravedad no era más que el efecto que produce la curvatura del espacio y el tiempo.

La Relatividad General predice algunos fenómenos que difieren drásticamente de aquellos que se desprenden de la teoría de Newton. Según ambas, la luz debe curvarse al pasar cerca de un cuerpo masivo como una estrella, pero esta deflexión en la teoría de Einstein es dos veces mayor que en la de Newton. Aprovechando el eclipse total de Sol del 29 de mayo de 1919, una expedición encabezada por Arthur Eddington comprobó que, en efecto, esto ocurría. Einstein se convirtió de inmediato en una suerte de deidad planetaria, con tan sólo cuarenta años. Sacudido por el atrevimiento de un antiguo empleado de la oficina de patentes, el imperio de Newton se desplomó estruendosamente.

La Teoría de la Relatividad General cambió la historia de la física para siempre y sigue siendo hasta nuestros días una de las fuentes más importantes de nuevos descubrimientos, nuevos misterios e incluso nueva tecnología. Se deduce de esta teoría, por ejemplo, que el tiempo no transcurre al mismo ritmo en todos lados: su devenir es más lento cuanto mayor es la gravedad. Esto se pudo demostrar en vida de Einstein, aunque la confirmación definitiva llegó poco después de su muerte. Jamás habría imaginado que unas décadas más tarde cientos de millones de personas comprobarían a diario este efecto al utilizar el GPS, cuyo funcionamiento preciso demanda tener en cuenta la cadencia distinta de nuestros relojes y aquellos que están en los satélites utilizados para triangular nuestra posición. ¿Quién habría tenido el atrevimiento de soñar hace cien años que la Relatividad General sería fuente de inversiones tecnológicas por decenas de miles de millones de dólares? Podemos disfrutar que nuestro teléfono móvil nos informe con fantástica precisión el lugar en el que nos encontramos sobre el globo terráqueo. Una magia que nos aturde y maravilla, capaz de insinuarnos en un atisbo fugaz la majestuosidad de la teoría que la sustenta.

Aun si no nos interesara alcanzar una comprensión profunda de la teoría de Einstein, no podríamos dejar de maravillarnos con sus predicciones. Podemos calcular la posición observada de las estrellas cercanas al Sol durante un eclipse, o la hora exacta a la que este tendrá lugar. Comprender hasta el último detalle las órbitas planetarias, o los efectos provocados por los agujeros negros en las observaciones astronómicas del centro de la Vía Láctea. Recrearnos con efectos ópticos producidos por sistemas estelares que hacen las veces de lentes gravitacionales, o comprobar efectos tan asombrosos como la ralentización de la luz al pasar cerca de una estrella. La Relatividad General nos brinda una lectura nueva y refrescante de los misterios del cosmos.

§. Metafísica cordobesa en pocas palabras

Es extraño, sin embargo, que de un modo u otro las teorías de Einstein y, en particular, la Relatividad General, patrimonio inmaterial de la humanidad, sean apenas conocidas. Más allá del pequeño grupo de físicos que trabajan en el área, son muy pocas las personas que han tenido la fortuna de sumergirse con alguna profundidad en las ideas de Albert Einstein. Para algunos esto no es más que una consecuencia indeseada del grado de especialización que rige en los tiempos modernos, responsable de que las disciplinas divergieran hasta el punto de que ya casi nadie pueda tener una visión más o menos completa del conocimiento humano. Mucho menos ser capaz de realizar aportaciones a disciplinas diversas, cual Leonardo da Vinci de nuestra era. Pero la verdad es muy distinta.

El cordobés Moshé ben Maimón, Maimónides, uno de los más grandes pensadores judíos de la historia, nos relataba hace más de ocho siglos en su Guía de los perplejos por qué no era posible comenzar la instrucción estudiando metafísica. Para él era claro que si preguntamos a cualquiera si le gustaría conocer «lo que son los cielos, cómo tuvo lugar la creación del mundo, cuál es su designio, cuál la naturaleza del alma y otras muchas cuestiones», [14] la respuesta sería afirmativa. Pero querría saberlo en pocas palabras y sin dilación. Se «negaría a creer que haya menester estudios preparatorios e investigaciones perseverantes». [15] Sin embargo, «el que quiera alcanzar la perfección humana tendrá que estudiar primero lógica, luego las diversas ramas de las matemáticas, por el orden adecuado, después la física y por último la metafísica». [16] Aunque el conocimiento del que hablaba Maimónides se refería a la teología judía y no a una disciplina científica tal como la entendemos ahora, es curioso que ya en la Edad Media se entendiera perfectamente que había «textos prohibidos» para el público general. Esta prohibición —aclaraba el propio Maimónides— no era fruto de la ocultación, de intentar esconder la sabiduría para dejarla en manos de unos pocos. Era consustancial a la ineludible necesidad de una preparación minuciosa y disciplinada para poder acceder a ella.

Para comprender la Relatividad General son estrictamente necesarios varios años de estudio. Así, aunque se reparta gratuitamente impresa en octavillas, esta teoría se transforma en una obra prohibida para aquellos que —y no hay reproche en esta frase— no dedicaron su vida a las ciencias físicas. Su belleza inigualable y despojada, como la de tantas otras obras cumbres del pensamiento, quedará reservada para los pocos que estén dispuestos a emprender la aventura. Del mismo modo en que sólo puede disfrutar de la vista que ofrece la cima del Everest quien haya hecho el esfuerzo de subirlo. Algunas nociones pueden ser transmitidas, claro está. Maimónides decía que «si no nos hubieran transmitido ningún conocimiento por medio de la tradición, si no nos hubieran enseñado por medio de símiles, la mayoría de la gente moriría sin saber si hay o no Dios». [17] Cambiemos una verdad medieval incontrastable que responde a la pregunta de «si hay o no hay Dios» por cualquier afirmación que resulte de la aplicación rigurosa del método científico, y comprenderemos el valor que tiene la divulgación de la ciencia para consolidar una cultura en la que pueda existir el rigor del pensamiento sin la necesidad de coronar antes el Himalaya.

El saber vive en la cima de una montaña escarpada. Alcanzarla requiere tiempo y perseverancia. Una vez allí, los pases mágicos dejan de serlo. En una oportunidad el rabino de Brooklyn preguntó a Einstein sobre la relación de la Teoría de la Relatividad y la obra de Maimónides. «Desafortunadamente, nunca he leído a Maimónides», [18] contestó el físico con admirable honestidad intelectual. La misma que lo llevó a emprender una nueva aventura, la de leer los textos del sabio medieval. Años más tarde aceptó una invitación para hablar en un homenaje a este. Tras destacar que el pensamiento de Maimónides está en el corazón de la cultura europea, en la que también anidó la serpiente del nazismo, Einstein, consciente de estar frente a otro hacedor disciplinado y riguroso de catedrales del intelecto, se despidió de él con palabras cómplices: «Pueda esta hora de recuerdo agradecido servir para fortalecer dentro de nosotros el amor y la estima en los que guardamos los tesoros de nuestra cultura, ganados en tan amarga batalla. Nuestra lucha por preservar esos tesoros frente a los poderes actuales de la oscuridad y la barbarie no puede menos que traer la luz del día». [19]

Capítulo II

Esa belleza intangible

La ciencia es un modo de leer la Naturaleza entre líneas. De ver más allá de aquello que está a mano. De navegar fuera del Sistema Solar y de nuestra galaxia sin movernos de casa. De viajar al pasado del planeta y revivir en nuestras mentes el andar de manadas de animales extintos hace millones de años. O incluso de trasladarnos al ardiente instante en que todo comenzó con la violenta expansión de un amasijo de materia a la que llamamos Big Bang.

También podemos amplificar una pequeña gota de agua para contemplar la vida de diminutos seres microscópicos o, aún más, para disfrutar de la estructura misma de la materia con sus átomos flotando dispersos en un vacío abismal, provistos de sus modestos núcleos y una gran nube de etéreos electrones. Hoy, estos paisajes intangibles nos resultan familiares gracias a una larga historia de hallazgos e ideas científicas que comenzaron hace pocos siglos y que fueron, trazo a trazo, dibujando la imagen que tenemos de nuestro universo en distintos lugares, escalas y épocas.

§. La mirada directa

En ocasiones, nuevos retazos del mundo natural se nos ofrecen generosos a través de una mirada directa. Aunque el ojo desnudo no sea suficiente, podemos apoyarnos en los ingeniosos instrumentos que acompañaron el desarrollo de la ciencia. El siglo XVII fue testigo de dos ejemplos notables. Primero, el de Galileo Galilei, quien a partir de 1610 comenzó a observar el cielo con un telescopio que él mismo había fabricado. Así fue como encontró lunas en Júpiter y montañas en nuestra Luna. También notó que la Vía Láctea, esa franja nebulosa de luz que atraviesa el cielo nocturno y que —hoy sabemos— marca el plano de nuestra galaxia, estaba hecha de un montón de estrellas individuales. Con su telescopio, Galileo fue el primero en correr el velo de las maravillas escondidas en el cielo.

De un modo similar, sesenta años más tarde, el comerciante textil holandés Anton van Leeuwenhoek mostró por primera vez la existencia de microorganismos, utilizando un microscopio construido por él mismo. Los dominios galácticos y microbiológicos pasaron a formar parte de nuestro paisaje gracias a las lentes fabricadas por estos dos pioneros de la exploración, héroes definitivos de nuestra especie.

Hay otras ocasiones, sin embargo, en las que el dibujo se construye de un modo mucho menos directo. El pensamiento sustituye en buena parte a los instrumentos, convirtiendo a la imaginación y a la lógica en los pinceles que permiten delinear desde el grueso bosquejo hasta el trazo fino del retrato del universo a partir de pistas mucho más sutiles. Por ejemplo, casi dos siglos después de que van Leeuwenhoek se encontrara con la existencia de microorganismos, el médico inglés John Snow detuvo un grave brote de cólera en el Soho londinense deduciendo, a partir de la distribución geográfica de las víctimas, que la enfermedad se contagiaba a través del agua corriente. Poco después, Louis Pasteur mostraría que algunas de estas minúsculas criaturas eran responsables de muchas enfermedades y que, contra la creencia de la época, no se producían por generación espontánea. Y diseñó una estrategia para combatir a estos agentes patógenos que observaba al microscopio: la vacunación.

Cuando se le presentó un paciente que había contraído la rabia, Pasteur aplicó la misma estrategia para fabricar la vacuna, a pesar de que nunca pudo observar los microorganismos que presuntamente infectaban los tejidos. Utilizó la imaginación y la lógica, asumiendo que estos existían. Introdujo al agente patógeno en el lienzo de la Naturaleza, aún sin verlo, argumentando que probablemente se trataba de microorganismos demasiado pequeños —la rabia es una enfermedad viral— como para poder verlos con su microscopio. El éxito de la vacuna fue una importante evidencia a favor de sus ideas. Los virus, aunque resultaron ser una clase totalmente distinta de entes biológicos —de hecho, no son organismos vivos—, sólo pudieron observarse directamente con el desarrollo de la microscopía electrónica más de medio siglo después. Siendo más pequeños que las longitudes de onda de la luz visible, jamás se dejarían ver en un microscopio óptico.

§. Átomos y moléculas

Quizás no exista un éxito científico intelectualmente más relevante y de implicancias más vastas que la teoría atómica. El que la materia pudiera estar conformada por minúsculos constituyentes elementales es una idea antiquísima, pero el debate científico en torno a ella solo pudo darse a comienzos del siglo XIX, cuando las primeras evidencias comenzaron a hacerse presentes. Las pistas eran extremadamente indirectas, pero suficientemente sólidas como para que el paisaje atómico comenzara a dibujarse en las mentes de muchos científicos.

La audacia de sacar el atomismo de los libros de filosofía para llevarlo a los de ciencia se la debemos a John Dalton, quien en su Nuevo sistema de filosofía química afirmó que toda la materia podía reducirse a una veintena de partículas elementales indestructibles que se combinaban para formar todo lo conocido. La existencia de los átomos —hoy conocemos ciento dieciocho elementos distintos— era la respuesta que daba Dalton a un curioso hecho experimental que él llamó «Ley de proporciones múltiples», y que discutiremos con un ejemplo. Si tomamos un gramo de hidrógeno y ocho de oxígeno, podemos crear nueve gramos de agua. Pero con el doble de oxígeno podríamos obtener diecisiete gramos de agua oxigenada. El punto crucial aquí es que no es posible generar otro compuesto usando cantidades intermedias de oxígeno. Distintas sustancias se hacen siempre con un número entero de veces cierta cantidad mínima. Dalton intuyó que esto se debía a que los átomos se combinaban como unidades enteras, indestructibles. Así, dos átomos de hidrógeno se podrían combinar con uno de oxígeno —ocho veces más pesado—, formando H2O; o dos, formando H2O2, pero no con fracciones de este átomo.

Las ideas de Dalton fueron rápidamente adoptadas, aunque más como una herramienta útil para hacer cálculos que como una aceptación de la realidad atómica. Y esto a pesar de que había una segunda evidencia, mucho más antigua, que venía del estudio de los gases. El físico suizo Daniel Bernoulli mostró, en 1738, que la presión que un gas ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene podía explicarse imaginando que aquél está constituido por pequeños corpúsculos que las golpeteaban incesantemente, de acuerdo a las leyes de Newton. En 1811, el conde italiano Amedeo Avogadro propuso que volúmenes iguales de gases en condiciones idénticas debían contener la misma cantidad de partículas (átomos o moléculas; la distinción, por lo demás, no era muy clara en aquel entonces). En su honor se creó la constante que lleva su nombre, definida inicialmente como el número de átomos de hidrógeno contenidos en un gramo.

Dado que nadie conocía el peso o tamaño de los átomos, este número sólo era una abstracción teórica. Nadie sabía su valor. De hecho, calcular el «número de Avogadro» utilizando la teoría atómica y encontrar un resultado consistente con distintos experimentos y desarrollos teóricos se transformó en sinónimo de la validación de esta. A pesar de que nadie podía —¡ni puede!— «ver» átomos, la teoría atómica se fue consolidando a medida que, a lo largo del siglo XIX, sus consecuencias eran constantemente validadas. En particular, el número de Avogadro comenzó a consensuarse en torno a los seiscientos dos mil trillones, una cantidad enorme que muestra la lejanía inexpugnable de la realidad atómica y molecular. Así como doce huevos son una docena, seiscientos dos mil trillones de átomos son lo que se llama un «mol», número que da una pauta de la cantidad de constituyentes fundamentales contenidos en cualquier porción de materia en la que nos fijemos. Tan difícil de abarcar en nuestra mente como pueden serlo las escalas cósmicas. De hecho, el número de estrellas en todo el universo observable —aquella parte del universo cuya luz ha tenido tiempo de alcanzarnos— es cercano al mol. También en el siglo XIX se estimó el tamaño del átomo en una diez millonésima de milímetro, un tamaño imposible de resolver con microscopios ópticos ya que la longitud de onda de la luz visible es miles de veces mayor: sería como intentar tocar el arpa con guantes de boxeo.

§. Realidad atómica cuestionada

A pesar de la contundente evidencia en favor de la realidad atómica y molecular con la que se recibió al nuevo siglo, esta seguía encontrando focos de resistencia. Uno de los mayores y a la vez más respetados detractores era el físico y filósofo Ernst Mach. Sus contribuciones a la física son numerosas, aunque su nombre esté hoy más asociado al «número de Mach», que se utiliza para indicar la fracción de la velocidad del sonido con la que se mueve un avión. Mach tenía una visión de la ciencia salpicada de pensamientos filosóficos y pensaba que para atribuir realidad a un ente este debía poder observarse de modo directo; ya sea a través de los sentidos o con la ayuda de instrumentos, pero la observación debía ser directa. En 1910 respondió a las acaloradas críticas que le dedicó Max Planck escribiendo: «Si creer en la realidad atómica es tan crucial para ustedes [los físicos], entonces renuncio a la manera física de pensar; no seré más un físico profesional y dejo atrás mi reputación científica. En resumen, muchas gracias por la comunidad de creyentes, pero para mí la libertad de pensamiento está primero». [20] Mach murió sin aceptar la existencia de los átomos. Para él las teorías científicas eran sólo la síntesis de un conjunto de hechos. Asumir la existencia de estas partículas invisibles era para él llevar el poder de la ciencia demasiado lejos. La ciencia era una poderosa bitácora, pero no una nave que nos pudiese transportar a lugares inexistentes para los sentidos.

Otro renombrado detractor de la realidad atómica fue Wilhelm Ostwald, uno de los más célebres químicos de su época y quien, paradójicamente, acuñó el término «mol». Sus críticas apuntaban a aparentes contradicciones entre la existencia de constituyentes fundamentales e indestructibles de la materia y las leyes de la termodinámica. La segunda mitad del siglo XIX vivió un fuerte renacimiento de la teoría cinética, aquella inaugurada por Bernoulli, que consideraba a los fluidos como grandes aglomeraciones de moléculas que se mueven, colisionando entre ellas y contra las paredes del recipiente que las contiene. Su apogeo fue impulsado por Ludwig Boltzmann quien en 1872, a través de una célebre ecuación que luce su lápida en Viena a modo de epitafio, mostró que no sólo la presión, sino toda la termodinámica era el resultado del movimiento de átomos y moléculas. Si bien estas obedecerían individualmente las leyes de la mecánica, en grandes cantidades, cuando lo que nos interesa son las propiedades grupales (presión, temperatura, energía total, entropía), la termodinámica emerge naturalmente como resultado del análisis estadístico. Esto es similar a lo que ocurre cuando medimos las características macroeconómicas de una sociedad, en donde la situación particular de cada individuo es irrelevante y el foco está puesto en los promedios, puesto que nos interesa estudiar la sociedad como un todo. Una sentencia atribuida al físico y poeta chileno Nicanor Parra nos pone en guardia contra el imperio de la estadística con su afilada sentencia: «Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio de pan: uno por persona». Sin embargo, debemos recordar que la cantidad de átomos en cualquier sistema físico de interés está dada por el número de Avogadro, una enormidad que aniquila casi totalmente toda probabilidad de repartos inequitativos.

En una charla impartida en la Sociedad Alemana de Ciencias Naturales y Medicina en 1895, Ostwald emitió su contundente veredicto: «la proposición de que todos los fenómenos naturales pueden reducirse a fenómenos mecánicos no puede siquiera ser tomada como una hipótesis de trabajo útil: es simplemente un error». [21] Afirmaba su punto de vista en confusiones existentes por aquel entonces sobre el alcance de la segunda ley de la termodinámica. A diferencia de Mach, sin embargo, Ostwald terminó aceptando la existencia de los átomos. En la introducción a su Compendio de Química General describió las nuevas evidencias que lo llevaron a concluir que «La hipótesis atómica es, por lo tanto, empujada a la posición de una teoría científicamente bien fundada y puede reclamar su lugar en un texto introductorio sobre el estado actual de la química general». [22] Lo que convenció a Wilhelm Ostwald —tanto como para convertirse en el primero en proponer el nombre de Einstein para el premio Nobel de Física— y a casi cualquier disidente que aún porfiara al final de la primera década del siglo XX fueron los experimentos de Jean Baptiste Perrin, en 1908, que confirmaron las predicciones que Einstein había realizado tres años antes sobre lo que se conoce como el «movimiento browniano».

§. Einstein y las moléculas

En 1827, el botánico Robert Brown había hecho una inquietante observación. Al estudiar partículas de polen flotando sobre agua estacionaria, notó que estas se movían de forma errática, como si fuesen organismos vivos nadando nerviosamente en la superficie. Descartado cualquier indicio de vida, el origen de esa agitación resultaba un misterio. Debía ser producto de alguna forma de movimiento del agua, aunque el mecanismo preciso era fuente de controversia. El mismo Boltzmann, respondiendo una crítica a la teoría cinética, escribió en 1896: «el movimiento que se observa en partículas muy pequeñas en un gas debe ser el resultado de la presión ejercida en su superficie por este, a veces un poco mayor, otras un poco menor». [23] Como muchos otros, tenía una idea intuitiva de lo que debía de estar sucediendo en el caso de los granos de polen en el agua: estarían siendo permanentemente bombardeados desde todas las direcciones por las partículas de las que habla la teoría cinética, las moléculas del líquido. En efecto, por muy quieta que se encontrara el agua, sus moléculas siempre se estarían agitando por efecto de la propia temperatura, golpeando y empujando el grano de polen en un movimiento aleatorio.

Fue Einstein, sin embargo, el primero que tuvo el genio y la creatividad para llevar estas ideas a un cálculo preciso en términos de cantidades pasibles de ser medidas en un laboratorio. El artículo fue publicado el 18 de julio de 1905 en la revista Annalen der Physik bajo el explícito título «Sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario, tal como lo requiere la teoría cinética molecular del calor». El cálculo, notable por su ingenio y elegancia, además de demostrar que el movimiento browniano podía ser fruto de la agitación térmica de moléculas que forman el líquido y cuyo tamaño se podía establecer, permitía encontrar el número de Avogadro conociendo parámetros que se podían medir, tales como el tamaño de las partículas suspendidas, la distancia promedio que estas se desplazaban luego de cierto tiempo y la viscosidad del agua. Einstein no tenía datos de experimentos como ése y en la última frase de su artículo invitó abiertamente a que otros se abocaran a realizarlos: «¡Esperemos que algún investigador tenga éxito pronto en resolver el problema que aquí se plantea y que es tan importante en conexión con la teoría del calor!». [24] Jean Baptiste Perrin fue aquel investigador. Logró la precisión experimental necesaria para medir el número de Avogadro usando las ideas de Einstein y encontró perfecto acuerdo con el valor aceptado en ese entonces, dando un respaldo definitivo a la teoría de los átomos y las moléculas. Esto le valió, por cierto, el premio Nobel de Física en 1926 «por su trabajo sobre la estructura discontinua de la materia». [25] No parece descabellado aventurar que Albert Einstein mereció haber compartido el galardón.

§. Los eternos campos de intangibilidad

A pesar de que la realidad atómica era ya un hecho bien establecido para muchos en la época en que Einstein explicó teóricamente el movimiento browniano, hay un efecto psicológico importante que no puede pasar desapercibido. En este fenómeno «vemos» a las moléculas de agua en el sentido más directo posible, a través de sus efectos. Las partículas de polen, en efecto, se menean de un modo que sólo la realidad de las moléculas puede explicar. Y este movimiento lo podemos observar con nuestros propios ojos a través de un microscopio sencillo. La agitación invisible de las moléculas de agua se amplifica al traducirse en la rabiosa danza de una partícula de polen que se ofrece a nuestros ojos a través de una lente.

Actualmente existen microscopios capaces de captar imágenes de átomos individuales. Incluso podemos manipularlos y escribir con ellos. En 1989 la compañía IBM logró imprimir su logotipo utilizando treinta y cinco átomos de xenón, en una imagen icónica de la realidad atómica. Por supuesto, aquí la palabra «imagen» no es exactamente lo que los fundadores de la microscopía habrían pensado. Es la construcción que realiza un computador con datos provenientes de un microscopio que no utiliza luz sino que detecta pequeñas corrientes eléctricas mientras una aguja conductora recorre la superficie observada. Se trata de imágenes que requieren procesamiento; es decir, requieren la intervención del conocimiento teórico. Lo mismo, por cierto, ocurre con la inmensa mayoría de los telescopios contemporáneos, que reconstruyen imágenes imposibles de observar utilizando nuestros ojos.

Parece existir un continuo de fenómenos, desde los más directos que el cerebro procesa con los datos que recibe de nuestros sentidos hasta las construcciones más abstractas, que surgen de un puñado de pistas y que organizan mentes privilegiadas capaces de dibujar el paisaje cósmico a partir de observaciones cada vez más indirectas. El siglo XIX fue testigo de los primeros esbozos de este tipo, como la realidad atómica aquí discutida y la del campo electromagnético, al que nos referiremos a continuación. El siglo XX trajo consigo abundantes casos de realidades cada vez más lejanas a nuestra intuición y a nuestros sentidos. Einstein mismo sumó a este imaginario, entre tantas cosas, la deducción teórica de la partícula de luz, a la que luego seguirían un sinnúmero de exóticas partículas subatómicas. También surgió el relato de la cosmología, contándonos la historia de un universo que nació hace casi trece mil ochocientos millones de años. La única forma de hacernos una imagen fidedigna de aquello que ocurrió y, presumiblemente, no volverá a repetirse es a través del ejercicio riguroso de la deducción y el razonamiento.

Hoy en física encontramos teorías elegantes que nos presentan el dibujo de un universo fantástico: supersimetría, supercuerdas, inflación, gran unificación. Todas ellas resuelven parte de los problemas de la física contemporánea, abriendo a su vez otros. Quizás con el tiempo la realidad de algunas se asiente, pasando a integrar el maravilloso lienzo en el que la ciencia despliega su imagen del mundo natural. Otras pasarán al olvido. Porque como sucede con cualquier dibujo, la prolijidad demanda desechar bocetos y estar siempre atentos a errores, con el borrador a mano para corregir el rumbo. La ciencia es particularmente exigente e implacable en su constante y estricta revisión. Einstein mismo abolió el éter, hipotético medio por el que se suponía viajaba la luz, también en 1905. Lo desterró de nuestro panorama universal. La realidad intangible del majestuoso paisaje atómico, en cambio, se quedó con nosotros. Al parecer para siempre.

Capítulo III

Fuegos empíreos sobre Hyde Park

Amaneció. La oscuridad comenzó a ceder lentamente dando paso a un magnífico lienzo de un azul profundo, aclarándose hacia el horizonte en una paleta de fulgores anaranjados y violetas. Un hombre contemplaba este espectáculo desde la inmensidad de Hyde Park. Había pasado la noche en vela, completando unos cálculos cuyos resultados lo tenían en estado de éxtasis y aturdimiento. Lo embriagaba la sospecha de haber completado un proyecto de una década, abierto por aquel ensayo «Sobre las líneas de fuerza de Faraday» que presentara en la Sociedad Filosófica de Cambridge cuando tenía sólo veinticuatro años.

Salió de su casa de Palace Gardens Terrace y caminó largos minutos con la mente ausente. Repasó con el corazón palpitante cada una de las palabras que su admirado Michael Faraday le había escrito o dicho alguna vez, y eso le infundió la confianza que no era capaz de encontrar en sus propios razonamientos. Levantó la vista hacia el amplio horizonte que ofrecía ese rincón de Londres y se preguntó, como quien no sabe si está despierto o envuelto en la confusión de la duermevela, si sería cierto que acababa de desvelar la íntima naturaleza de la luz.

Con el paso de los minutos el cielo fue tomando el color celeste de un dibujo infantil. Otros transeúntes se regocijaban con el espectáculo de esa hermosa mañana. Nadie, sin embargo, podía verlo como James Clerk Maxwell. El escocés no solo veía el resplandor mágico de la luz del alba. Frente a sus ojos, el espacio se presentaba como una maquinaria de engranajes invisibles que daban sustento a lo que Faraday y él llamaban «campo electromagnético». A pesar de que entre el Sol que se asomaba en el horizonte y sus ojos no se interpusiera más que la atmósfera terrestre, Maxwell tenía excelentes razones para pensar que debajo de esta apariencia inocente yacía una gigantesca red invisible compuesta por un fluido que llenaba el universo y se arremolinaba en pequeños vórtices que actuaban mecánicamente, cual engranajes, a través de sus tensiones y esfuerzos, provocando todos los fenómenos eléctricos y magnéticos observables.

Pero las ecuaciones con las que estaba trabajando arrojaban, además, un resultado estremecedor: «La velocidad de las ondulaciones transversas de nuestro medio hipotético […] concuerdan tan exactamente con la velocidad de la luz calculada en los experimentos de M. Fizeau, que difícilmente podamos evitar inferir que la luz consiste en las ondulaciones transversas del mismo medio que causa los fenómenos magnéticos y eléctricos ». [26] Así, la atmósfera encendida que daba al cielo esos hermosos colores debía ser el resultado de ondas que se propagaban a través de este medio conjetural: ondas electromagnéticas emitidas desde la superficie ardiente del Sol. Vibraciones que viajaban por un lapso de ocho minutos a una velocidad de casi trescientos mil kilómetros por segundo a través de ese fluido invisible que ahora sólo él veía con claridad.

«Vengo de los fuegos empíreos / desde espacios microscópicos / donde las moléculas con feroces deseos / tiemblan en abrazos ardientes. / Los átomos chocan, los espectros resplandecen […]», escribía Maxwell en un poema dedicado a Peter Tait, uno de los padres de la termodinámica. [27] El lugar de los fuegos empíreos era, desde Aristóteles, el del cielo etéreo; es decir, donde se encontraba el éter. ¿Acaso el fluido invisible del que hablaba Maxwell?

§. Modestia aparte

Cuatro años más tarde, Maxwell publicó su obra culmen,Una teoría dinámica del campo electromagnético, [28] en la que por primera vez aparecen juntas las ecuaciones que hoy llevan su nombre. El calado de su revolucionario trabajo era tan hondo que no fue comprendido hasta más de una década después. Ni siquiera él alcanzó a darse cuenta del impacto de su obra. Pocas dudas caben en la actualidad de que este es el trabajo científico más importante del siglo XIX, a la par de El origen de las especies, de Charles Darwin. El 1 de enero de 1865 se hizo la luz y la historia de la ciencia experimentó un vuelco extraordinario, crucial para que los descubrimientos se sucedieran a un ritmo vertiginoso desde entonces hasta nuestros días.

Fueron dos los escollos que inicialmente dificultaron la difusión de las ecuaciones de Maxwell. Por una parte, su teoría era matemáticamente complicada, fuertemente influida por la forma británica de hacer ciencia por aquel entonces, en la que imperaban los modelos mecánicos y basados en la dinámica de fluidos. Esclavo de su tiempo, intentó formular su teoría en este lenguaje, complicándola mucho más de lo necesario. Incluso en su reformulación de 1865, en donde ya prescindió de los vórtices y sus interacciones mecánicas explícitas, Maxwell escribía: «Tenemos, por lo tanto, razones para creer, a partir de los fenómenos de la luz y el calor, que existe un medio etéreo que llena el espacio y permea los cuerpos, pasible de ser puesto en movimiento y de transmitir este movimiento de un sitio a otro». [29] Y es que todas las ondas conocidas hasta entonces se propagaban en medios materiales; las olas en el agua, el sonido en el aire, los sismos en la roca. ¡La luz no debía ser una excepción! Suponer que lo fuera representaba un salto conceptual impracticable en el siglo XIX, por lo que Maxwell adoptó el mitológico éter, que ya formaba parte de las teorías de la luz de la época; esa sustancia invisible y omnipresente que se movía, vibraba y transportaba energía en forma de luz.

En segundo lugar, y peor aún, ni siquiera Maxwell, un hombre de inhumana modestia, le daba a sus ideas la importancia que merecían, por lo que no emprendió su difusión con mayor convicción. En su famoso discurso presidencial en la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia de 1870, teniendo una oportunidad inmejorable de comunicar su hallazgo desde tan prestigioso púlpito, Maxwell casi no habló de su revolucionaria teoría electromagnética. Se refirió a ella, tangencialmente, como «otra teoría de la electricidad que yo prefiero». [30] No hubo más palabras para persuadir al auditorio de que no sólo no era una teoría más, sino que era la única capaz de dar cuenta de todos los fenómenos electromagnéticos que se observaban hasta entonces, unificando la electricidad, el magnetismo y la luz.

Maxwell dedicó la mayor parte de su discurso a ponderar la teoría de William Thomson —más adelante conocido como lord Kelvin— sobre los átomos y moléculas, en la que se sugería que estos podrían no ser más que remolinos de éter. De este modo se pretendía dar cuenta de la estructura interna que comenzaba a deducirse del estudio de las reacciones químicas y del análisis de la luz que emitían las distintas sustancias. El hecho de que él mismo hubiera prescindido de los vórtices de éter y ponderara su uso —aunque fuera de un modo diferente— por parte de quien era el físico más influyente de la época, parece subrayar su modestia. No podemos descartar, sin embargo, que sus palabras estuvieran salpicadas por algunas gotas del más fino sarcasmo.

§. Contigo en la distancia

Bajo el paraguas de la humilde presentación de su teoría como si fuera de otro, Maxwell dio cobijo a una idea sutil y revolucionaria: «Otra teoría de la electricidad que yo prefiero, niega la acción a distancia y atribuye las interacciones eléctricas a tensiones y presiones de un medio que todo lo llena [...] en el que se supone que la luz se propaga». [31] De este modo subrepticio deslizaba una de sus contribuciones más importantes, la de acabar definitivamente con la «acción a distancia», tácita y omnipresente desde los tiempos de Newton y siempre bajo sospecha.

La Gravitación Universal, por ejemplo, era una teoría en la que dos objetos lejanos, digamos la Tierra y la Luna, se atraían a través del espacio sin tocarse, privados de mensajero o mediador. La sola existencia de la Tierra afectaba el movimiento de la Luna y viceversa, sin que resultara claro cómo sabían la una de la existencia de la otra. Lo mismo ocurría con las fuerzas eléctricas o magnéticas. Cargas eléctricas o imanes se atraían o repelían como si de manera instantánea «supieran» de la mutua presencia. Esto era difícil de entender. Algo debía ser responsable de servir de mediador en estas interacciones.

Fue Faraday el primero en discutir esto en relación a las fuerzas electromagnéticas. Al espolvorear limaduras de hierro cerca de un imán, estas se orientan formando líneas. Faraday las llamó «líneas de fuerza» y pensó en la posibilidad de que tuvieran una existencia real, independiente de los objetos que se colocaran sobre ellas (como, por ejemplo, las limaduras de hierro). Imaginó que estas líneas de fuerza ocupaban el espacio disponible como podía hacerlo un gas en un recipiente. Pero no tenía los conocimientos matemáticos que le permitieran ir más lejos; el físico experimental más relevante del siglo XIX fue un autodidacta genial y su base matemática era frágil. Tampoco disponía de las ecuaciones correctas. El pensamiento de Maxwell es heredero de estas primeras reflexiones en torno a la existencia de un ente real que llena el espacio entre los cuerpos interactuando con ellos.

Las ecuaciones de Maxwell representan la culminación del trabajo de muchos científicos durante los siglos XVIII y XIX. Antes de 1865 se trataba de varias leyes independientes, algunas contradictorias. Maxwell corrigió estas contradicciones y reunió todo en una única estructura coherente. Pero lo más notable es que lo hizo de modo que el énfasis cambiaba de sitio. Ya no eran tan importantes las cargas eléctricas y los imanes. El papel protagónico pasaba a una estructura que habita la totalidad del espacio como las líneas de fuerza de Faraday: el campo electromagnético. Las ecuaciones de Maxwell describen su movimiento y su interacción con la materia. Este cambio de énfasis permite adoptar una nueva perspectiva en la que la predicción de la luz como una onda electromagnética resulta casi evidente. Lo desconocido se puso de manifiesto de un plumazo.

Faraday había demostrado que cuando un campo magnético vibra en el espacio produce campos eléctricos. Maxwell mostró que también era posible crear campos magnéticos agitando campos eléctricos. Como dos niños jugando en un «sube y baja», estos dos campos alternaban el protagonismo de conferirse movimiento mutuamente. En palabras de Frank Wilczek, «De modo que estos campos pueden darse vida el uno al otro, produciendo perturbaciones que se autorreproducen y que viajan a la velocidad de la luz. Para siempre, desde Maxwell, entendemos que estas perturbaciones son la luz». [32]

§. El éter ha muerto: ¡viva el campo!

El campo electromagnético, ese monumental amasijo de líneas de fuerza invisibles que llenan el espacio, debía tener un sustrato y ése era el éter. Las ecuaciones de Maxwell arrojaban un valor único para la velocidad de la luz. Sin embargo, sabemos que la velocidad depende del observador y el coche que va a ciento veinte kilómetros por hora en la autopista puede verse inmóvil a nuestro lado. ¿Cómo se interpreta, entonces, la peculiar velocidad que resulta de estas ecuaciones? Debía ser la velocidad respecto del éter, dado que era este el que daba sustrato al campo electromagnético. Era la única explicación posible.

Pero si existía un medio cuyas propiedades dinámicas eran responsables de la propagación de la luz, debería poder medirse el «viento» que este producía en el planeta Tierra debido a su movimiento en torno al Sol, del mismo modo en que la brisa que sentimos al andar en bicicleta nos revela la existencia de la atmósfera. Y así como la brisa es mayor cuando nos movemos contra el viento, la velocidad de la luz medida en nuestro planeta debería variar según la dirección en la que se propaga, debido al «viento de éter» provocado por el movimiento terrestre. A ello se abocaron Albert Michelson y Edward Morley en 1887, en un legendario experimento que utilizó una técnica llamada «interferometría», inventada por el primero —por la que recibió el premio Nobel de física en 1907— sobre la base de una idea ingeniosa y simple. Se envía un haz de luz a un dispositivo óptico que lo divide en dos haces perpendiculares que, tras recorrer una distancia idéntica a lo largo de dos brazos de una imaginaria «L» y reflejarse en sendos espejos, regresan al punto en el que se habían separado para recombinarse y dar lugar a una imagen. Dado que la luz es una onda, con máximos y mínimos, si se propagara más rápido en una dirección, el haz correspondiente llegaría antes al punto de encuentro, produciendo un desajuste perceptible en la intensidad lumínica de la imagen. La velocidad de la luz debía ser máxima cuando se propagara en dirección contraria al movimiento de la Tierra en el éter.

A pesar de la complejidad del experimento, extremadamente sensible a las vibraciones y a los efectos de la dilatación térmica, lo cierto es que funcionó y dio como resultado la total ausencia de cualquier pista que indicara la existencia del viento de éter. La velocidad de la luz parecía ser la misma en todas las direcciones. Una posible explicación era que la Tierra arrastrara al éter en su movimiento, como había sugerido sir George Stokes en 1844, provocando que hubiera una suerte de pátina de éter adherida a su superficie, como ocurre con una pelota de fútbol al moverse en el aire. Para explicar un fenómeno conocido como «aberración estelar», sin embargo, era necesario suponer que el éter estaba quieto. Las piezas no encajaban. Había algo extraño. Algo que demandaría otra revolución intelectual. Maxwell no pudo ser parte de ella ya que murió de un cáncer abdominal cuando tenía cuarenta y ocho años.

§. La posta de la luz

Pero la historia continuaría a solo mil kilómetros de allí, a orillas del Danubio, en donde una joven pareja se recreaba viendo jugar a su primogénito de poco más de siete meses mientras la tarde llenaba el cielo de untuosos colores. El pequeño Albert había llegado al mundo justo a tiempo para recoger la posta lumínica dejada por Maxwell. Con apenas dieciséis años se imaginó intentando alcanzar un rayo de luz. Corriendo tan rápido que fuera capaz de ver el campo electromagnético mientras oscilaba, en reposo, a su lado. Esta posibilidad le pareció absurda. La luz debía verse igual, sin importar el estado de movimiento desde el que se la observara. Diez años después llegó a la convicción de que la existencia del éter no era en absoluto necesaria. El campo electromagnético era en sí mismo un ente fundamental, un protagonista excluyente del universo físico que podía sostenerse sin necesidad de medio alguno.

Maxwell concibió el concepto de campo, también intuido por Faraday, pero no se permitió apostar por él como algo primordial. Siempre quiso verlo con los anteojos de la época, enceguecido por la mecánica de Newton. Por ello apostó por el éter, como todos sus contemporáneos, y tuvo que ser Einstein quien pulverizara esta posibilidad poniendo de relieve el estatus singular y elegante del concepto de campo. El universo físico está poblado por diversos campos que, como el electromagnético, permean el espacio. Toda la física moderna descansa en esta idea que, de tan luminosa, encegueció a su creador.

La abolición del éter impulsó a Einstein a poner en duda ideas que habían permanecido siglos sin ser cuestionadas, llevándose por delante algunas de las convicciones más profundas del pensamiento de la época. Habría que modificar nuestra comprensión sobre la naturaleza del tiempo y del espacio. Así nació la Teoría de la Relatividad Restringida.

El tiempo y su irrefrenable paso aparecen, en distintas disciplinas, como uno de los misterios primordiales, quizás el mayor de ellos. Jorge Luis Borges hacía notar, con su peculiar clarividencia y su pluma punzante, que lo más extraordinario en el paso del tiempo es aquello que se mantiene inmutable: «[...] el asombro ante el milagro / de que a despecho de infinitos azares, / de que a despecho de que somos / las gotas del río de Heráclito, / perdure algo en nosotros: / inmóvil [...]». [33] Acaso eso inmutable a lo que se refería Borges era la identidad del individuo, algo que está por encima de la complejidad que pueden abarcar las ciencias físicas, cuando menos en la actualidad. Sin embargo, estas se encuentran con regularidades sorprendentes, patrones reiterativos llenos de misterio que, alumbrados por la inteligencia aguda de Einstein y descritas en su estilo ágil y certero, acaban por dar forma a las leyes del mundo natural; ese puñado de ecuaciones que explican nuestro universo con la elegancia desnuda de un poema.

La realidad física más elemental, de hecho, también encuentra su identidad en ciertas propiedades que son inmutables. Todos los electrones, por ejemplo, son idénticos en cuanto a las propiedades que los distinguen. No importa dónde esté ni cuándo lo miremos, un electrón es un electrón y lo seguirá siendo en el porvenir. Además, pero este ya es un asunto diferente, no hay forma de distinguirlo de otro. Lo mismo ocurre con el fotón, la partícula de luz de la que hablaremos más adelante. Tiene varias propiedades que lo caracterizan, pero hay una que es sencillamente inverosímil: se mueve siempre, en el vacío, a doscientos noventa y nueve millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros por segundo. No importa en qué rincón del universo lo observemos, ni en qué momento lo hagamos, todas las evidencias sugieren que los fríos números arrojarán el mismo resultado. Einstein postuló la universalidad de este comportamiento, en la forma de una conjetura a la que llamó «Principio de Relatividad».

§. Automóviles, bicicletas, fotones y trenes

Resulta evidente que un principio como este nos fuerza a cambiar radicalmente nuestra comprensión del espacio y del tiempo, ya que de lo contrario sería imposible que fuera cierto. El sentido común nos dice que la velocidad es siempre relativa. Si vemos pasar un automóvil por la carretera a cien kilómetros por hora, entendemos que esta velocidad es respecto del suelo; es decir, si mantiene la velocidad constante avanzará cien kilómetros en una hora. Pero si lo perseguimos en una bicicleta que se desplaza a treinta kilómetros por hora, lo veremos alejarse de nosotros a setenta kilómetros por hora, de modo que manteniendo el ritmo, al cabo de una hora, nos habrá adelantado setenta kilómetros. Y desde el punto de vista de otro automóvil que viaja a ciento veinte kilómetros por hora, el primero se iría quedando cada vez más rezagado, estando veinte kilómetros más atrás en el transcurso de una hora. Las velocidades de todos los protagonistas de este microrrelato son relativas, ¿cómo puede la luz, entonces, tener una velocidad universal?

Ya hemos discutido —pero es más que conveniente volver a hacerlo, desplazando sutilmente el enfoque— que el origen de esta conjetura está en las ecuaciones de Maxwell, que predicen un valor universal para la velocidad con la que se propagan las ondas electromagnéticas en el vacío. Para los físicos de fines del siglo XIX esto no era extraño, ya que pensaban, —como el propio Maxwell—, que había un medio, el éter, a través del cual la luz se propagaba. Así, que las ecuaciones dieran un valor para la velocidad de la luz resultaba tan poco sorprendente como que la teoría de las vibraciones del aire arrojara, como lo hacía, uno para la velocidad del sonido, medida, claro está, en relación al aire en reposo. El sonido, para ser precisos, se mueve a unos mil doscientos treinta kilómetros por hora (el valor exacto depende de condiciones como la temperatura, la presión y la humedad del aire). El estruendo de un trueno en un día sin viento se propaga en todas las direcciones a esa velocidad. Si lo escuchamos subidos a la bicicleta del ejemplo anterior, desplazándonos hacia el punto en el que se produjo el trueno, lo detectaremos un instante antes, ya que su velocidad nos resultará exactamente treinta kilómetros por hora mayor: mientras la onda sonora viaja nosotros acudimos a su encuentro. El viento golpeándonos la cara será lo que ponga en evidencia que no estamos en el sistema de referencia «correcto» para medir la velocidad del sonido. De ahí el experimento de Michelson y Morley en el que pretendieron, sin éxito, medir el viento de éter experimentado por el movimiento de la Tierra en ese medio.

El Principio de Relatividad nos dice que las cosas son muy distintas cuando se trata de la luz. Un pasajero —llamémoslo Bruno— que viaje en un tren veloz y decida hacer un experimento para calcular la velocidad del destello proveniente de un lejano relámpago hacia el cual se dirige, encontrará exactamente el mismo resultado que una persona —a quien bautizaremos Ana— que realice el experimento desde el andén. Ambos obtendrán un valor idéntico para la velocidad de la luz, coincidente con el que resulta de las ecuaciones de Maxwell. Dado que Bruno no aprecia que se encuentra en un tren en movimiento —supongamos que las ventanas están cerradas salvo por una hendija que le permite ver el relámpago y que las vías no tienen imperfecciones—, encontrará el resultado como una confirmación de las leyes de Maxwell. No sentirá viento de éter alguno, simplemente porque no existe. Einstein firmó el acta de defunción del éter al postular el Principio de Relatividad.

§. Libre convertibilidad

El poder de las matemáticas puede ser utilizado en la física gracias a lo que llamamos «unidades». Los metros, segundos y kilogramos, entre otros, son cantidades estandarizadas que permiten a la ciencia trabajar con números. Que una tela mida dos metros, por ejemplo, significa que esa longitud estándar, el metro, cabe dos veces en el paño. Ahora bien, ¿de dónde viene el estándar? Hasta los años sesenta el metro se definió a partir de una barra metálica que se guardaba con infinito cuidado en las bodegas de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas ubicada en Sèvres, cerca de París. La cadencia del paso del tiempo, por su parte, se mide usando la repetición incesante de algún fenómeno periódico, como el movimiento de un péndulo. El segundo, por ejemplo, estaba definido hasta 1967 en relación al año; es decir, al tiempo que demora la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol.

Estas definiciones para el metro y el segundo son, como se ve, demasiado antropocéntricas. Si enviáramos una señal a través del espacio, por ejemplo, con el fin de comunicarle a una civilización lejana cómo es nuestro mundo, no habría modo de explicarles qué es un metro o un segundo. A menos, claro, que redefinamos estas unidades a partir de fenómenos más universales que cualquiera pueda reproducir en todo tiempo y lugar. En 1967 se modificó la definición del segundo con ese espíritu; se lo caracterizó como la duración de nueve mil ciento noventa y dos millones seiscientos treinta y un mil setecientos setenta oscilaciones producidas por cierta radiación que emite el átomo de cesio-133 —es decir, aquel que tiene cincuenta y cinco protones y setenta y ocho neutrones en el núcleo—, en condiciones bien determinadas que no vale la pena precisar ahora. Esta rocambolesca manera de definir el segundo tiene otra razón de ser: la estabilidad del soporte físico es tal que el desfase que acarrea es de un segundo cada treinta mil años. Posiblemente la civilización que lea nuestro mensaje ya habrá descubierto la física atómica, por lo que podrá seguir las instrucciones que le permitan entender el significado de un segundo. ¿Y el metro? Podemos definirlo como aquella unidad de distancia que, establecida ya la duración de un segundo, otorga a la velocidad de la luz en el vacío su valor exacto y universal que nuestros vecinos cósmicos presumiblemente también conocen.

Una de las consecuencias de la universalidad de la velocidad de la luz en el vacío fue el cambio de estatus del tiempo y el espacio. ¡La medición de estas dos cantidades ya no requiere de unidades distintas! Cualquier intervalo de tiempo define una longitud (la distancia que la luz recorre en ese lapso), que será la misma en cualquier lugar y momento. La velocidad de la luz en el vacío se convierte así en un mero factor de conversión entre unidades de tiempo y unidades de espacio, sin mayor relevancia que el utilizado para pasar de millas a kilómetros. El tiempo y el espacio resultan intercambiables, dos caras de una misma moneda. Podemos medir distancias en segundos e intervalos temporales en metros. Eso es lo que hacemos cuando decimos que, por ejemplo, el centro de la Vía Láctea está a unos treinta mil años luz.

Es oportuno mencionar aquí que existen sólo tres constantes universales: la velocidad de la luz, la constante de Newton (de la gravitación) y la constante de Planck (de la Mecánica Cuántica). Cada una de ellas provee un factor de convertibilidad con importantes consecuencias conceptuales. Por ejemplo, la constante de Newton permite convertir kilogramos en metros, de modo que la masa del Sol resulta ser de mil cuatrocientos ochenta metros y la de la Tierra no llega a los cinco milímetros. Más adelante veremos algo más de la fascinante profundidad de esto que en apariencia es un mero juego algebraico. Las tres constantes universales permiten definir de manera única una distancia a la que se denomina «longitud de Planck» —equivalentemente, a partir de ella podemos calcular un tiempo y una masa de Planck— y que parece ser la unidad más fundamental que nos ofrecen las leyes de la Naturaleza. Es una mil billonésima parte de la distancia más pequeña explorada por el ser humano, de modo que se trata de una unidad de escasa utilidad en la vida diaria. Pero la universalidad de su valor le confiere una aureola singular y la expectativa de que todas las unidades puedan determinarse algún día de modo natural a partir de esta.

§. Reloj no marques las horas

Consideremos, por un momento, la posibilidad de fabricar un reloj que funcione a base del incesante reflejo de un haz de luz entre dos espejos horizontales enfrentados. Para fijar ideas, pensemos que el tiempo que le lleva a la luz hacer el viaje de ida y vuelta entre ambos es de un nanosegundo; es decir, una mil millonésima de segundo: los espejos habrán de estar separados unos quince centímetros. Supongamos que tenemos un segundo reloj, idéntico, perfectamente sincronizado con el primero. La luz va y viene al unísono, verticalmente, en una danza rítmica perfecta que marca el paso del tiempo. En cierto momento ponemos en movimiento a uno de los relojes instalándolo dentro del tren en el que viaja Bruno, que se mueve en línea recta y a velocidad constante. Para él la situación es la misma que experimentaba antes de que el tren se pusiera en movimiento: contempla el ir y venir del haz, de un espejo al otro, en un nanosegundo.

Ana, sin embargo, quien se quedó en el andén con el otro reloj, observará algo sorprendente como consecuencia del Principio de Relatividad. Para ella, el haz de luz del reloj de Bruno sigue una trayectoria distinta, ya que en el intervalo que le lleva su viaje desde el espejo superior al inferior, este se ha desplazado horizontalmente junto al tren, y lo mismo ocurre en el retorno al espejo superior. Por lo tanto, desde su perspectiva, el haz de luz bajó y subió siguiendo una trayectoria dada por dos tramos diagonales, cuya inclinación es más pronunciada cuanto mayor es la velocidad del tren. La distancia recorrida por el haz del reloj de Bruno, por lo tanto, es más larga desde su punto de vista que la recorrida por el de su propio reloj, quieto junto a ella en el andén. Bajo la premisa de que la velocidad de la luz es una constante universal, Ana comprobará que la duración del tictac en el reloj de Bruno es mayor que la del suyo. El tiempo transcurre a un ritmo más lento sobre el tren que en el andén, concluirá Ana sin ningún género de duda. La dilatación relativa del tiempo en los relojes en movimiento es una de las consecuencias más fascinantes de la Teoría de la Relatividad Restringida de Einstein.