El planeta viviente

David Attenborough

Prólogo

Este libro está basado en una serie de televisión que realizamos para la British Broadcasting Corporation (BBC). Dicha serie está relacionada con otra anterior, también realizada por nosotros, titulada Life on Earth (Vida en la Tierra). En aquella primera producción intentamos describir la forma en que los animales y las plantas han evolucionado en nuestro planeta desde que en él comenzó la vida, hace unos tres mil millones de años.

En esta nueva producción televisiva —y en el libro que ahora tiene usted en sus manos— se describen los complejos procesos de adaptación que han permitido a los organismos supervivientes en esta titánica lucha por la existencia colonizar cada rincón de la Tierra.

Este libro se ha escrito al mismo tiempo que se rodaba la serie; pero no es hijo de ésta, sino que ambos pueden considerarse más bien como hermanos, fruto de años de investigación y viajes a los lugares descritos. Por consiguiente, poseen las similitudes y diferencias que cabe esperar en una relación de esta índole. Espero que dicha relación les favorezca a ambos.

Agradecimientos

Las deudas que contraje al escribir las páginas siguientes son muchas y grandes. En primer lugar citaré a mis colegas de la BBC Televisión, con los cuales discutí los manuscritos iniciales. En muchas ocasiones me sugirieron animales nuevos y poco conocidos para reemplazar ejemplos más comunes que en un principio había utilizado, y me indicaron omisiones y fallos en los apuntes iniciales. Mi gratitud se dirige en particular a quienes fueron los principales responsables de los programas individuales: Richard Brock, Ned Kelly y Andrew Neal.

Tanto ellos como yo debemos mucho a los innumerables científicos que han trabajado durante toda su vida para reunir descripciones coherentes de comunidades animales de distintos ambientes, y que de forma esmerada dilucidaron la forma en que esas comunidades funcionan. La mayor parte de sus descubrimientos los hemos recogido de sus artículos en revistas especializadas, pero en algunos casos tuvimos la suerte de poder trabajar con ellos en sus investigaciones. Cada vez que esto ocurrió encontramos la más generosa y abierta de las ayudas, por las que estamos profundamente reconocidos. Personalmente, estoy agradecido en especial al Dr. Jim Stevenson, en Aldabra; al Dr. Nigel Bonner y a Peter Prince, en la Antártida; al Dr. Norman Duke, en Australia; al Dr. Francis Howarth, en Hawái; al Dr. Putra Sastrawan, en Indonesia; a Truman Young, en Kenia; a la Dra. Mary Seely, en Namibia; a Dick Veitch, en Nueva Zelanda; al Dr. Felipe Benevides, en Perú; y a Gary Alt y los profesores John Edwards, Charles Lowe y Robert Paine, en los Estados Unidos.

El Dr. Robert Attenborough, el Dr. Humphrey Greenwood, Gren Lucas y el Dr. L. Harrison Matthews han tenido la amabilidad de leer diversos capítulos y señalarme errores. Crispin Fisher, de la editorial Collins, y Stephen Davies y Susan Kennedy, del servicio de publicaciones de la BBC, añadieron exactitud e inteligibilidad al texto, y Jennifer Fry y Verónica Loveless obtuvieron las fotografías y las dispusieron con exactitud. A todos ellos, muchas gracias.

Lámina 1. Nuestro planeta visto desde una nave espacial

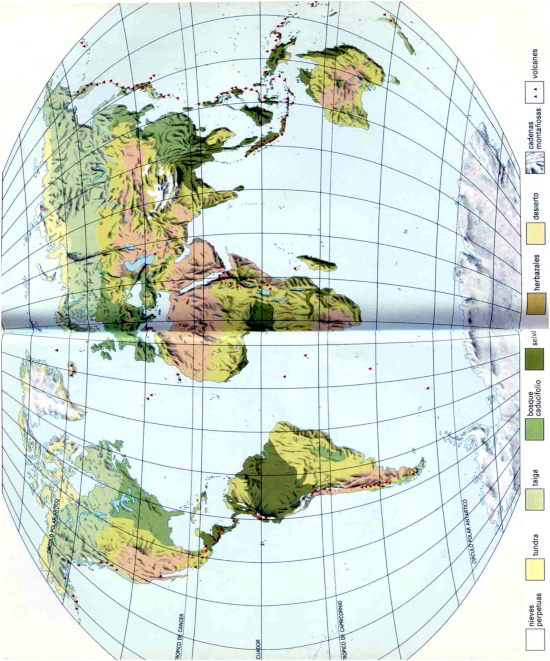

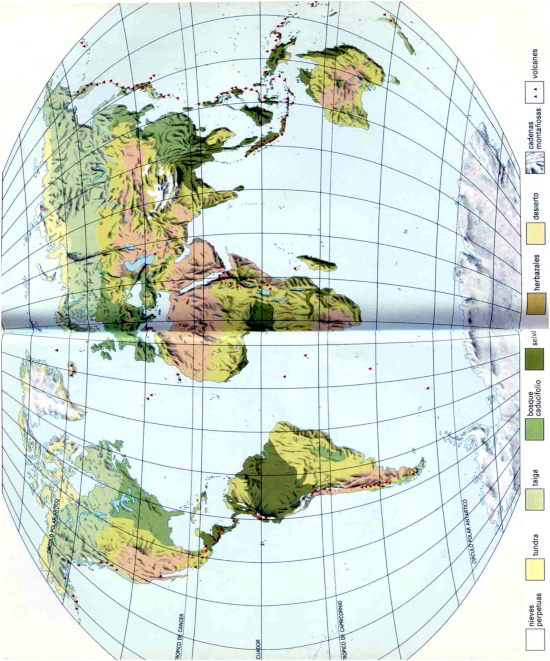

Lámina 2. Principales biomasas de nuestro planeta

Introducción

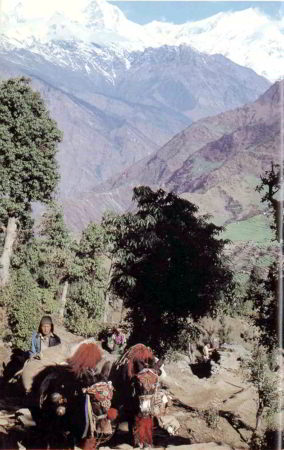

El río Kali Gandak fluye a través del valle más profundo del mundo. Si usted se halla en Nepal junto a las aguas ruidosas y turbulentas de ese río y dirige la mirada hacia la cordillera principal del Himalaya, le parecerá que tienen su origen en un macizo de picos cubiertos de nieve y hielo. El Dhaulagiri, el más elevado de ellos, supera los 8.000 m y es la quinta montaña más alta del mundo. La cima de su vecino inmediato, el Annapurna, está a 35 km de distancia y tiene una altura algo menor. Podría suponer que el origen del río se halla en la parte izquierda y sur de esta inmensa barrera de roca y piedra, pero no es así. El Kali Gandak discurre a través de esas dos montañas, y su lecho se encuentra a 6 km de profundidad con respecto a las cimas.

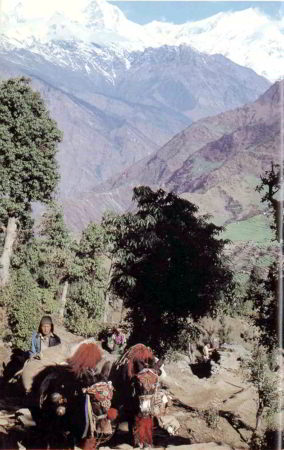

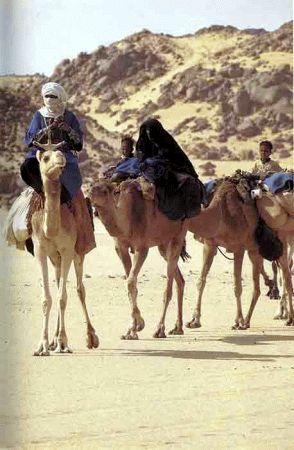

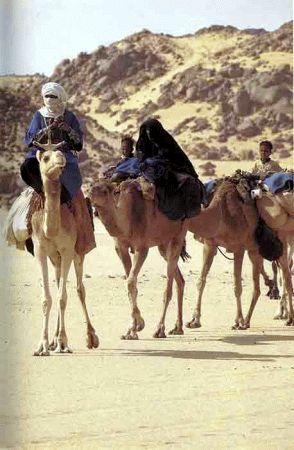

Los habitantes de Nepal saben desde hace siglos que el valle es una vía de acceso directo al Tíbet a través del Himalaya. Cada día, a lo largo del verano, filas de muías ascienden pausadamente por las sendas pedregosas y serpenteantes, sacudiendo sus penachos de crines rojas en la cruz y unos pompones rojos que penden de largos cordeles de las alforjas, las cuales transportan enormes fardos de cebada, alforfón, té y ropa hasta el Tíbet para canjearlos por sal y balas de lana (lám. 3).

La parte inferior del valle es tan cálida y húmeda que permite cultivar bananeros. El bosque tiene allí toda la exuberancia de la selva tropical. Los rinocerontes ronzan las abundantes plantas, y los tigres vagabundean por la espesura de bambúes. Pero, a medida que se asciende por el valle, la vegetación cambia. Al llegar a la altitud de 1.000 m empiezan a aparecer rododendros arbóreos, de unos 10 m de altura, tronco nudoso y hojas anchas y lustrosas. En abril se cubren de cascadas de flores de color escarlata. A estas magníficas flores acuden diminutos nectarínidos de plumas pectorales iridiscentes que despiden destellos metálicos al sol cuando introducen sus picos curvados en el interior de las flores para sorber el néctar y esparcirlo después de árbol en árbol. También acuden monos langures anhumanes a los rododendros, de los que arrebatan grandes cantidades de flores para atracarse con ellas. En el suelo crecen orquídeas, iris, aros trompetiformes y primaveras. Allí donde los rayos solares atraviesan la espesura es posible ver algún lagarto que toma el sol. En las profundidades del bosque puede que vislumbre una de las aves más hermosas de la Tierra, el tragopán, mientras busca alimento en el suelo o pasa la noche en un árbol. Se trata de un faisán del tamaño de un pavo, con barbas de color azul ultramar y plumas carmesíes atractivamente ornadas con series de manchas blancas.

La exuberancia de este bosque se mantiene gracias a la lluvia. Los vientos monzónicos procedentes de la India transportan grandes masas nubosas y las arremolinan en el valle. Al adquirir altura, las nubes se enfrían y, no pudiendo soportar su carga de humedad, estallan en torrentes de lluvia que hacen de los tramos inferiores del Kali Gandak uno de los lugares del planeta mejor abastecidos de agua.

Pero este bosque también tiene sus límites. Al ascender a 2.500 metros, los rododendros desaparecen, aunque en algunos montículos resguardados todavía se conservan. Entonces surgen las coníferas, principalmente el abeto del Himalaya y el pino Bhutan. Las hojas de estos árboles no son anchas como las del rododendro, que retienen la nieve y a veces se llegan a quebrar por el peso de ésta, sino que son agujas largas y correosas, que no la retienen y soportan temperaturas muy bajas. Si usted es afortunado, puede que vea entre ellos al pequeño panda menor, de pelaje color marrón anaranjado, con la peluda cola orlada de negro y la cabeza grisácea, trepando por las ramas en busca de huevos de pájaros, bayas, insectos o ratones. El panda menor se desplaza con seguridad por el suelo cubierto de nieve y por las ramas húmedas y resbaladizas, ya que las plantas de sus patas se hallan cubiertas por pelos lanosos que se adhieren a esas superficies.

Si sigue caminando medio día más, abandonará el bosque de coníferas, y entonces dejará tras de sí todos los pájaros y mamíferos que dependen directa o indirectamente de ellas para su cobijo o sustento. En la ladera rocosa hay poco más que algunos mogotes de plantas y ocasionales matas de espino o enebro. El mismo río se ha reducido, y ahora es un poco profundo arroyo que corre por un desolado lecho de grava. No obstante, el valle propiamente dicho aún es muy grande, pues tiene un kilómetro de ancho. El río no llega a aumentar su caudal en ninguna época del año, ya que llueve poco para alimentarlo, pues las nubes han descargado a altitudes menores. Es aquí y ahora cuando se plantea uno de los enigmas del Kali Gandak: ¿cómo un valle tan enorme puede haber sido excavado por un río relativamente tan pequeño?

Los animales salvajes son muy escasos a esta altitud. Hace demasiado frío para los lagartos, y tampoco hay alimento suficiente para sustentar a los monos langures anhumanes. De hecho, es posible andar todo el día sin ver un ser vivo salvo alguna bandada de chovas o cuervos y, más arriba, sobrevolando las laderas, buitres. No obstante, su presencia indica que existen otros animales en alguna parte, ya que, si no los hubiera, los buitres morirían de hambre. Así, entre las rocas viven roedores —marmotas y ocotónidos—, que mordisquean cautelosamente la hierba y las plantas que crecen de forma dispersa en montículos que se desmoronan. Pero éstas son tan escasas que sólo pueden abastecer a un número muy pequeño de individuos, y las especies adaptadas para vivir aquí constan de pocos ejemplares. Entre ellas se encuentra el tahr, que no es propiamente ni oveja ni cabra, pero está relacionado con ambas. Todavía es más extraño su predador, el leopardo de las nieves, uno de los felinos más bellos, cuyo grueso manto de color crema, con rosetas grises, y los cojinetes peludos en la base de las garras le protegen contra el frío y las piedras. En invierno se resguarda en el bosque inferior, pero durante el verano llega hasta los 5.000 m de altitud.

Rara vez hay lluvias intensas en estas alturas, pero es casi constante un viento extremadamente frío y debilitador. El viajero que llega caminando desde los tramos inferiores del valle hasta una altitud de 3.000 m seguro que notará el enrarecimiento del aire. Percibirá el frío de éste en sus pulmones y, aunque haga esfuerzos con su caja torácica, sentirá que le falla la respiración. Le dolerá la cabeza e incluso tendrá mareos. Pero unos cuantos días de reposo le pondrán como nuevo y todos esos síntomas habrán desaparecido. Sin embargo, nunca podrá competir con la resistencia física de los arrieros que le habrán acompañado y tienen sus viviendas en las alturas.

A esta altitud, incluso las muías se cansan si llevan carga. Los habitantes de las tierras altas emplean como animal de carga el yak, que es más fuerte y tenaz. Hace tiempo era salvaje y vagaba en grandes manadas por la plataforma tibetana, aunque actualmente está domesticado y se utiliza para el transporte de cargas y el arrastre de arados. Su manto lanoso es tan grueso y caliente que se ha de desprender de gran parte del mismo durante el verano para no asfixiarse, y puede vivir de forma permanente a altitudes mayores que cualquier otro gran mamífero, excepto el hombre.

De forma inesperada, en este momento el valle se ha despejado. Las grandes cimas del Annapurna y el Dhaulagiri, que días atrás sólo se vislumbraban por entre la espesura de los rododendros como brillantes pirámides blancas situadas a varios kilómetros de distancia, están ahora detrás de usted. Al frente, los terraplenes de nieve caen hacia una veta marrón, allá en el horizonte, que corresponde a la llanura del Tíbet, alta, seca y medio helada. Ha estado caminando a través de la mayor cordillera del mundo.

Es ahora cuando aparece otra extraordinaria característica del Kali Gandak, que parece fluir de forma equivocada. Normalmente, los ríos nacen en las montañas, corren hacia abajo, por las laderas de éstas, recogen agua de diversos afluentes y llegan a las llanuras. El Kali Gandak hace lo contrario. Nace en el borde de las grandes llanuras del Tibet y se dirige a las montañas. Se desliza serpenteante hacia abajo, entre gigantescos contrafuertes interpuestos, y las montañas de ambos lados van adquiriendo cada vez más altura. Sólo después de haber trazado su curso entre ellas alcanza un tramo relativamente plano y se une al Ganges, para, finalmente, desembocar en el mar. Si usted se coloca sobre la elevada pared del valle al borde del nacimiento del Kali Gandak, y sigue el curso de éste con la vista, admirando cómo se contornea como una serpiente plateada entre las lejanas montañas, le será imposible creer que el río haya podido labrar por sí mismo su camino entre ellas. ¿Cómo pudo hacerlo?

La respuesta la encontrará a sus pies, esparcida entre los riscos. Las rocas están constituidas por piedra arenisca quebradiza en la que se incrustan millares de conchas espiraladas. La mayoría de éstas miden unos cuantos centímetros de diámetro, pero otras tienen el tamaño de una rueda de carro. Son los ammonites, moluscos que hace cien millones de años eran muy abundantes, pero que actualmente no existen. El estudio de la anatomía de esos ammonites y el análisis de los componentes químicos de las rocas en que han sido hallados sus restos fósiles han permitido asegurar que aquéllos vivieron en el mar. Pero ahora, aquí, en el centro de Asia, no sólo están a 800 km de distancia del mar, sino que, además, se encuentran a 4 km de altura sobre el nivel del mismo.

Hasta hace pocas décadas la explicación de este fenómeno era tema de controversias entre geólogos y geógrafos. Hoy en día se ha deducido la explicación más allá de toda disputa. Hubo un tiempo en que la gran masa continental de la India y el resto de Asia estaban separadas por un ancho mar, en el cual vivían los ammonites. Los sedimentos de los ríos que fluían de los continentes fueron acumulándose en el fondo. Cuando morían los ammonites, sus conchas se depositaban en el fondo del mar y eran cubiertas por capas de barro y arena. El mar se iba reduciendo cada vez más y, año tras año, siglo tras siglo, la India y Asia se aproximaban. Al hacerlo, los sedimentos del suelo comenzaron a plegarse, de modo que el mar fue perdiendo profundidad. Pero la India aún sufriría otras transformaciones. Los sedimentos, que para entonces ya se habían convertido en roca arenisca o caliza, se elevaron más y formaron colinas. Este proceso fue muy lento. Algunos de los ríos que fluían hacia el sur de Asia no pudieron remontar las pendientes que se estaban formando, por lo que sus aguas se desviaron hacia el este, evitando así el incipiente Himalaya, rodearon la cordillera por su borde sur y finalmente se unieron al Brahmaputra. Sin embargo, el Kali Gandak tuvo la fuerza suficiente para perforar las rocas blandas y formar en éstas los grandes riscos de estratos plegados visibles en la actualidad a cada lado de su valle.

Todo ello requirió millones de años. El Tíbet, que antes de la unión de los dos continentes era una llanura bien abastecida de agua y situada en el borde sur de Asia, no sólo fue empujado hacia arriba, sino que, además, las jóvenes montañas le privaron de las lluvias y pasó así a ser el frío y elevado desierto actual; los tramos altos del Kali Gandak perdieron muchas de las lluvias que le habían dado inicialmente su fuerte poder erosivo y se hundieron en el ancho valle. Donde estaba el mar, hoy día se levantan las montañas más recientes y elevadas del mundo. Este proceso no ha finalizado todavía. La India sigue desplazándose hacia el norte, a una velocidad de 5 cm por año; durante este mismo período las cimas del Himalaya se elevan 1 mm más.

Esa transformación del mar en tierra empezó hace unos 25 millones de años. Aunque esta fecha se nos antoje inconcebiblemente distante, es preciso tener en cuenta que una especie animal o vegetal que lleve existiendo menos de medio millón de años constituye un acontecimiento relativamente reciente en términos de historia global de la vida sobre la Tierra. Hace ya unos 600 millones de años que las primeras formas animales simples empezaron a ocupar los mares, y 200 millones que los anfibios y reptiles derivados de ellas invadieron los continentes. Las aves conquistaron el aire unos cuantos millones de años después, y más o menos al mismo tiempo aparecieron los mamíferos. Hace 65 millones de años que los grandes reptiles se extinguieron misteriosamente y los mamíferos asumieron el dominio sobre la tierra firme, el cual todavía perdura. Por lo tanto, hace 25 millones de años, al aproximarse la India a Asia, todos los grandes grupos de la flora y la fauna que conocemos actualmente, ya existían. Cada continente tenía numerosos habitantes, aunque la India, al convertirse en un continente aislado justo después del declive de los reptiles, era mucho más pobre que Asia en grupos de animales evolucionados. Al unirse los dos continentes y empezar a surgir las nuevas montañas, los animales y plantas que vivían en Asia comenzaron a extenderse y a colonizar los nuevos territorios que se les ofrecían.

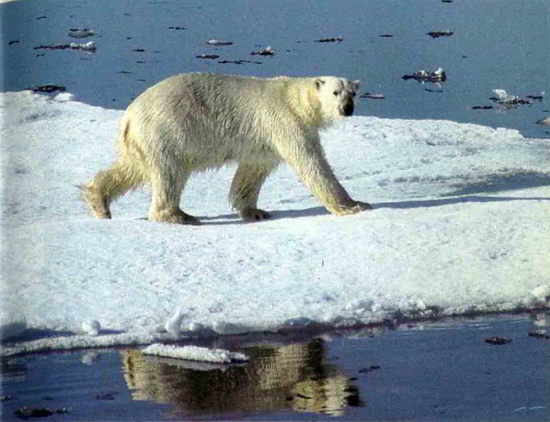

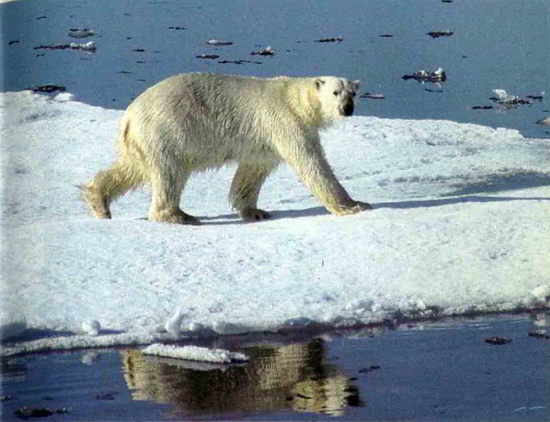

La selva cubría parte de Asia, como sucede actualmente, y sus animales y plantas encontraron condiciones adecuadas en las colinas bajas de las laderas sureñas de las nuevas cordilleras. Pero sobre estas colinas aparecía una zona tan elevada que nunca había existido antes otra igual en Asia o la India. Para colonizar este territorio vacante, los organismos tuvieron que sufrir transformaciones. En algunos casos, las adaptaciones fueron pequeñas. Los monos langures de las cálidas llanuras fueron capaces de ascender y adentrarse en los frescos bosques de rododendros, cuyas hojas y frutos les proporcionaban alimento, y sólo tuvieron que desarrollar mantos ligeramente más gruesos para mantenerse calientes. El tahr sufrió el mismo tipo de adaptación. El leopardo de las nieves (lám. 4), cuyos ancestros son los mismos que los del leopardo común, no sólo desarrolló un manto más peludo, sino que éste adquirió un tono más pálido, lo que le hacía menos visible en las laderas grisáceas o en la nieve, y cambió su dieta alimentaria, basada en antílopes y bóvidos salvajes, a los que seguramente predaba en la selva, por animales menores como el tahr o la marmota. La altura no constituyó un problema de adaptación para aves como los buitres, ya que habitualmente vuelan muy alto y por ello no tuvieron dificultad para acceder a los grandes valles, siempre que abajo hubiera animales de los que alimentarse.

Los nuevos bosques y sus habitantes ya llevaban mucho tiempo establecidos cuando los seres humanos llegaron. No se sabe exactamente cuándo, pero es seguro que esto último ocurrió hace varias decenas de miles de años. A medida que iban colonizando los valles, los hombres empezaron a responder a las nuevas condiciones ambientales. A diferencia de los demás animales, su adaptación no se basó solamente en cambios corporales para protegerse del frío. Gracias a los niveles de inteligencia y habilidad propios del género humano, supieron confeccionarse prendas abrigadas y encender hogueras. Sin embargo, no pudieron inventar nada que les ayudara a resolver la escasez de oxígeno del aire, por lo que este problema se solucionó con el tiempo mediante cambios físicos y corporales. Hoy día, la sangre de los habitantes de esas grandes alturas contiene un 30% más de glóbulos rojos que la de las personas que viven a nivel del mar, lo cual les permite captar más oxígeno por cada litro de sangre. Sus cajas torácicas y pulmones son particularmente amplios para poder obtener más aire que una persona normal en cada inspiración. Así y todo, aún no se han adaptado completamente a las mayores alturas de las montañas. Por encima de los 6.000 m, las mujeres no pueden procrear: el aire está tan enrarecido que no les es posible obtener suficiente oxígeno en su sangre para sustentar a los embriones que crecen en sus entrañas.

La historia de la formación del Himalaya y su consiguiente colonización por animales y plantas únicamente es un ejemplo de la multitud de cambios que ocurren de modo ininterrumpido en nuestro planeta. Las montañas no sólo se están formando, sino que simultáneamente se desgastan por obra de los glaciares y los ríos. Estos últimos encuentran obstáculos y cambian sus cursos. Los lagos se llenan de sedimentos, convirtiéndose así, poco a poco, en pantanos y, finalmente, en llanuras. No es la India el único continente que se ha movido sobre la superficie del globo terráqueo: todos los demás lo han hecho también en alguna medida. Al cambiar de posición, trasladándose hacia el ecuador o hacia los polos, la selva se transforma en tundra y los fértiles campos en desiertos, o viceversa. Cada uno de los cambios en la incidencia de los rayos solares, la altitud, la lluvia o la temperatura requiere una respuesta de la comunidad de plantas y animales sometidos a ellos. Algunos organismos se adaptan y sobreviven, pero otros no lo consiguen y desaparecen.

Ambientes parecidos ocasionan adaptaciones similares y, de este modo, en diferentes partes del mundo aparecen animales que tienen entre sí notables semejanzas, pero cuyos antepasados fueron distintos. Por ejemplo, en las laderas de los Andes viven unos pequeños pájaros brillantemente coloreados que se alimentan de flores grandes y son muy parecidos a los nectarínidos del Himalaya, pero pertenecen a una familia bastante diferente. Del mismo modo, los pueblos andinos utilizan como bestia de carga la lanuda, segura y resistente llama, que pertenece al mismo grupo que el camello, mientras que en el Himalaya se utiliza el yak, que es similar a la vaca.

Sólo dos ambientes principales perduran sin sufrir cambios a lo largo de vastos períodos de tiempo: la selva y el mar. Pero incluso en ellos las condiciones biológicas se han alterado gradualmente, pues la evolución, dentro o fuera de sus fronteras, ha producido nuevos tipos de organismos y ha enfrentado a las especies más antiguas con nuevos problemas de supervivencia.

Lámina 3. El valle de Kali Gandak, en Nepal

Por lo tanto, casi cada rincón de nuestro planeta, desde el más elevado al más profundo, del más caluroso al más frío, fuera del agua o en ella, ha adquirido una población propia de plantas y animales. La naturaleza de tales adaptaciones, que han capacitado a los organismos para que conquisten nuestro variado planeta, es el tema de este libro.

Lámina 4. Leopardo de las nieves

Capítulo I

Los hornos de la Tierra

Las titánicas fuerzas que formaron el Himalaya y las otras montañas de la Tierra actúan con tanta lentitud que por lo común no somos capaces de verlas. Pero en ocasiones irrumpen con espectaculares despliegues que el hombre observa sobrecogido: la Tierra se pone a temblar y vomita fuego de sus entrañas.

Si la lava que surge de la tierra es basalto, una roca negra y pesada, la zona puede permanecer activa durante muchos siglos. Éste es el caso de Islandia, donde casi cada año hay alguna clase de actividad volcánica visible. De enormes fisuras que atraviesan la isla surgen grandes cantidades de roca derretida. A menudo, ésta constituye una marea de grandes y calientes pedruscos de basalto que avanza por el suelo como una pleamar avasalladora. Las rocas chiman al enfriarse y agrietarse, y cuando caen rodando desde el borde superior del frente de avance, producen un ruido crepitante. A veces, el basalto es más fluido, y entonces surge un chorro de fuego de bordes rojo anaranjados e interior amarillo intenso que alcanza unos 50 m de altura y que va acompañado por un ruido profundo y continuo como el de un gigantesco motor de avión a reacción. El basalto fundido salpica los alrededores de las bocas de salida. La espuma de la lava es lanzada aún más arriba, y el aullador viento la atrapa, la enfría y la devuelve a la superficie, cubriendo así suelos alejados con sucesivas capas de una arena puntiaguda y gris. Si usted se aproxima a la boca de salida a favor de un viento fuerte, gran parte del calor y las cenizas serán desviados lejos y podrá situarse a unos 50 m de esa boca sin sufrir quemaduras; pero si el viento vira, comenzarán a caer en torno suyo cenizas y grandes pedruscos al rojo vivo. Cuando esto ocurra, esté alerta para evitar los pedruscos voladores o váyase corriendo.

Lenguas de lava negra que se enfría se extienden en tomo a aquella boca. Al caminar sobre estas superficies abultadas y arrugadas, ya frías, podrá observar grietas en las que sólo a unos pocos centímetros de profundidad todavía se aprecia la coloración roja y el calor. Aquí y allá, el gas interior de la lava habrá formado burbujas inmensas, cuya superficie es tan fina que se rompe fácilmente cuando las pisa. Si, además de todo esto, nota que le falla la respiración por la presencia de algún gas invisible e inodoro, sea sensato y no siga avanzando. No obstante, puede que ya esté lo suficientemente cerca como para ser testigo de uno de los espectáculos más llamativos: un río de lava. La roca líquida sale por la boca abierta en el suelo con tanta fuerza que forma una temblorosa cúpula, a partir de la cual se derrama a borbotones un torrente, a veces de 20 m de anchura, que se desliza por la pendiente a una velocidad asombrosa, en ocasiones a 100 km por hora. Al caer la noche, este extraordinario río escarlata ilumina todo su entorno con un fúnebre color rojizo. De su superficie incandescente salen disparadas burbujas de gas y el aire vibra debido al calor. A unos pocos cientos de metros del origen del volcán, los bordes del río de lava se enfrían y solidifican, y ahora el flujo escarlata se desliza entre dos orillas de roca negra. Más abajo todavía, la superficie del río empieza a adquirir cierta consistencia y se vuelve también sólida, pero bajo ella la lava aún se deslizará varios kilómetros. Esto no sólo se debe a la propia naturaleza de la lava de basalto, que permanece líquida a temperaturas relativamente bajas, sino a que las paredes y el techo que ahora lo rodean actúan como aislantes térmicos y conservan el calor. Cuando al cabo de varios días o semanas cesa la erupción volcánica, el río de lava continúa manando hasta que el túnel formado se vacía y queda como una gran caverna serpenteante. Estos “tubos” de lava pueden medir hasta 10 m de altura y alejarse varios kilómetros del punto de origen de aquélla (lám. 6).

Islandia forma parte de la cadena de islas volcánicas que atraviesa el centro del océano Atlántico. Más al norte está Jan Mayen y, al sur, las Azores, Ascensión, Santa Elena y Tristan da Cunha. La cadena es más continua de lo que la mayoría de los mapas muestran, pues hay volcanes que entran en erupción bajo el mar. Estas islas se encuentran en una gran cordillera de rocas volcánicas situada, más o menos, a medio camino entre Europa y África al este y América al oeste. Las muestras del lecho oceánico tomadas a ambos lados de la cordillera han mostrado que bajo las capas de limo hay roca basáltica como la vertida por los volcanes. Es posible datar el basalto por medio de análisis químicos; éstos han puesto de manifiesto que las muestras son más antiguas cuanto más lejos de la cordillera se recogen. De hecho, los volcanes de esta cordillera están creando el lecho del océano, lecho que va creciendo lentamente en amplitud a ambos lados de la misma.

El mecanismo desencadenante de este fenómeno reside en el interior de la Tierra. A 200 km de profundidad, la roca está tan caliente que puede fluir. Más abajo, el centro metálico de nuestro planeta todavía se halla a temperatura más elevada, lo cual provoca corrientes en las capas superiores que se elevan a lo largo de la línea de la cordillera, fluyen a cada lado de ésta y arrastran el lecho basáltico del océano, que flota sobre las rocas más profundas como la “piel” superficial de un plato de natillas. Estos segmentos con capacidad de movimiento de la corteza terrestre se llaman placas, y la mayoría de ellas llevan sobre sí, como montones de escoria, a los continentes.

Hace 120 millones de años, África y Sudamérica estaban unidas, como se puede deducir de los respectivos contornos de sus costas. Este hecho también ha sido demostrado por la similitud que presentan las rocas en los dos lados opuestos del océano. Hace unos 60 millones de años, una corriente que fluía bajo ese macro continente creó una línea de volcanes que propició la fractura del mismo en dos mitades, las cuales se fueron separando lentamente. En la actualidad, la línea divisoria está marcada por la Dorsal o Cordillera Atlántica. África y Sudamérica continúan alejándose, y el Atlántico es varios centímetros más ancho cada año.

Otra cordillera similar, que se extiende al sur de California, fue responsable de la formación del lecho del Pacífico oriental, y una tercera, que va desde el sudeste de Arabia hasta el Polo Sur, produjo el océano índico. Fue la placa de la vertiente oriental de esta dorsal la que arrancó la India de África y la trasladó a Asia.

Es obvio que las corrientes de convección que ascienden a las cordilleras o dorsales deben descender de nuevo. Las líneas a lo largo de las cuales ocurre esto es donde los continentes colisionan.

Al aproximarse la India a Asia, los sedimentos depositados en el fondo del mar entre ambas masas continentales se plegaron y amontonaron, para formar el Himalaya, por lo que la línea de unión de ambos continentes se encuentra debajo de una cordillera. Siguiendo esta línea de unión hacia el sudeste, en el lado de Asia sólo hay una masa continental. Aquí, la línea de la debilidad de la corteza es mucho más manifiesta, y está marcada por una cadena de volcanes que se extiende desde Sumatra hasta Nueva Guinea, pasando por Java.

La corriente de convección que desciende aspira hacia abajo el suelo oceánico, y de este modo ha creado la larga y profunda fosa que recorre la costa meridional de Indonesia. Cuando el borde de la placa basáltica desciende, arrastra consigo agua y gran parte del sedimento erosionado procedente de la masa terrestre indonésica que se va depositando sobre el fondo oceánico. Esto introduce un nuevo ingrediente en la masa fundida en la profundidad de la corteza, de modo que la lava procedente de los volcanes de Indonesia es muy distinta de la de una cordillera oceánica. Es mucho más viscosa y permanece sólida a temperaturas en las que el basalto se funde. En consecuencia, no se derrama por las grietas ni fluye como un río, sino que se espesa y solidifica en la chimenea de los volcanes. El efecto es similar al de atornillar el cierre de seguridad de una olla a presión.

Fue un volcán indonésico el responsable de la erupción más catastrófica jamás registrada. En 1883, un islote de 7 km de longitud por 5 km de anchura, denominado Krakatoa y ubicado en el estrecho comprendido entre Sumatra y Java, empezó a emitir nubes de humo. Las erupciones aumentaron progresivamente en intensidad día tras día. Los barcos que navegaban cerca tuvieron que abrirse camino a través de balsas de piedra pómez que flotaban sobre la superficie del mar. Llovía ceniza sobre las cubiertas y salían chispas eléctricas de los aparejos de las naves. Día tras día, enormes cantidades de ceniza, piedra pómez y bloques de lava eran despedidos por el cráter, acompañados de explosiones ensordecedoras. La cámara subterránea de la que procedía todo este material se iba vaciando lentamente, hasta que el 28 de agosto, a las 10 de la mañana, el techo rocoso de dicha cámara no pudo soportar el peso del océano y de su lecho, al faltarle el apoyo de la lava, y se vino abajo. Millones de toneladas de agua cayeron encima de la lava fundida de la cámara, y dos tercios de la isla se derrumbaron sobre ella. El resultado fue un estruendo de tal magnitud que produjo el ruido más fuerte y persistente jamás registrado en la historia. Se oyó con bastante claridad a 3.000 km de distancia, en Australia. En la pequeña isla de Rodríguez, a 5.000 km, el comandante de la guarnición británica creyó que se trataba de un cañoneo lejano y se hizo a la mar. Se desencadenó un temporal de viento que dio 7 veces la vuelta a la Tierra hasta amainar lentamente. Pero aún más dramático fue que la explosión provocó en el mar una inmensa ola, que en su camino hacia la costa de Java se hizo tan alta como una casa de cuatro pisos. Alcanzó a una nave cañonera y, transportándola casi dos kilómetros tierra adentro, la depositó en lo alto de una colina. Fue destruyendo pueblo tras pueblo a lo largo de la costa, densamente poblada, y ocasionó la muerte a más de 36.000 personas.

La mayor explosión de estos últimos años tuvo lugar al otro lado del Pacífico, donde el borde oriental de la placa de este océano se encuentra con la costa oeste de Norteamérica. Aquí también hay sólo un continente en una de las dos vertientes, y la línea de unión no es muy profunda. Como los continentes están constituidos por rocas más ligeras que el basalto, sobrepasan el lugar donde la placa oceánica se hunde, y la línea de volcanes se localiza, en tierra firme, a unos 200 km de la costa. También en este caso, la lava que fluye lleva consigo los sedimentos que hacen que estos volcanes sean tan destructores.

Hasta 1980, el volcán Mount St. Helen’s era famoso por la bonita forma de su cono simétrico. Alcanzaba una altura de casi 3.000 metros, e invierno y verano estaba coronado por un manto de nieve. En el mes de marzo de aquel año, empezó a retumbar a modo de aviso. De su cumbre salía una columna de vapor y humo que ensuciaba la nieve, dándole un color gris. A lo largo de todo el mes de abril, esa columna fue haciéndose más grande, pero lo más alarmante era que a unos 1.000 m de distancia de la cima, en la ladera norte de la montaña, la tierra empezó a abombarse a la velocidad de unos 2 m por día. Miles y miles de toneladas de piedra eran empujadas hacia arriba y hacia fuera. Mientras, el cráter continuaba despidiendo cenizas y humo, hasta que el 18 de mayo, a las 8.30 de la mañana, la montaña hizo explosión.

Un kilómetro cúbico de la cara noroeste estalló literalmente. Los pinos, abetos y tsugas, que poblaban las vertientes inferiores de la montaña, fueron tumbados en un área de 200 km2 como si fueran cerillas. Una inmensa nube negra comenzó a crecer sobre la montaña, elevándose hasta más de 20 km en el cielo (lám. 5). A pesar de que muy pocas personas habitaban en la zona y de que muchas fueron evacuadas, murieron 60 de ellas. Los geólogos estiman que la fuerza de la explosión fue 2.500 veces mayor que la de la bomba nuclear que arrasó la ciudad de Hiroshima.

No hay nada que pueda vivir en un volcán inmediatamente después de hacer erupción. Si ha habido explosión, los cascotes de rocas del cráter continuarán produciendo vapor, humo y gases durante semanas. Tampoco ningún organismo puede soportar el calor de la lava que expulsan los volcanes de la dorsal oceánica. Si hay algún sitio en la Tierra estéril y desolado, seguro que es similar a las inmediaciones de un volcán. Pero si las profundas corrientes de convección que se desarrollan bajo la superficie cambian ligeramente, la violencia de estos hornos volcánicos empieza a apaciguarse. En estas últimas etapas de la agonía de un volcán, éste suele ocasionar erupciones, no de lava, sino de agua hirviente y vapor. Parte de esa agua ya existía en el magma, y otra parte procede del nivel freático natural de la corteza terrestre. Lleva disueltas gran variedad de sustancias químicas; algunas de ellas tienen el mismo origen profundo que la lava y otras han sido disueltas de las rocas durante el paso del agua caliente hacia la superficie. Entre esas sustancias figuran compuestos de nitrógeno y de azufre, a menudo a concentraciones tales que el agua puede servir de sustento a formas de vida muy simples. De hecho, es probable que las primeras formas de vida aparecidas en la Tierra se originaran en esas circunstancias hace unos 3.000 millones de años.

Por entonces, la Tierra aún no había adquirido una atmósfera rica en oxígeno, y la posición de los continentes no guardaba relación con la actual. Los volcanes, mucho mayores que los de hoy en día, eran también mucho más numerosos. Los mares, que se habían condensado a partir de nubes de vapor que rodeaban a este planeta en ciernes, todavía estaban calientes. En los fondos marinos manaba a borbotones el agua de numerosas fuentes volcánicas. En estas aguas tan ricas químicamente se iban formando moléculas complejas. Por último, después de un período de tiempo de centenares de millones de años aparecieron diminutas partículas microscópicas de materia viviente. Su estructura interna era muy simple, pero tenía la capacidad de transformar las sustancias químicas del agua en su propia materia y de reproducirse: eran las bacterias.

Actualmente hay muchos tipos diferentes de bacterias, las cuales desarrollan una gran diversidad de procesos químicos para vivir. Se encuentran por toda la Tierra, en el suelo, el mar y el aire. Algunas incluso prosperan en ambientes volcánicos, parecidos a los reinantes cuando surgieron por vez primera.

En 1977, un buque americano de investigación de mares profundos estudió los volcanes en erupción englobados en una dorsal sumergida al sur de las Islas Galápagos. Tres kilómetros bajo la superficie del océano encontraron unos cráteres sobre el fondo que lanzaban al mar un agua caliente y de elevada riqueza química. En esos chorros y en las fisuras de las rocas que rodeaban las bocas de los mismos, los científicos descubrieron grandes concentraciones de bacterias consumidoras de los compuestos químicos disueltos en esa agua. Las bacterias, a su vez, eran el sustento de unos gusanos enormes, de hasta 3,5 m de longitud y 10 cm de circunferencia. Tales gusanos eran distintos de cualquiera de los demás hallados por los científicos hasta el momento, pues carecían de boca y de tubo digestivo y se nutrían mediante la absorción de las bacterias a través de unos tentáculos plumosos, dispuestos en un extremo, de piel fina y ricos en vasos sanguíneos. Como estos organismos viven a una profundidad a la que no llega la luz, son incapaces de captar la energía solar, y tampoco pueden obtenerla de segunda mano a partir de los fragmentos de animales muertos que van cayendo hacia abajo, pues no poseen boca. Su dieta se basa exclusivamente en las bacterias, las cuales, a su vez, proliferan gracias a las aguas volcánicas. De hecho, es posible que estos gusanos y los demás organismos que los acompañan sean los únicos que obtienen su energía enteramente a partir de los volcanes.

Junto a estos gusanos se observaron grandes bivalvos de unos 30 cm de longitud, que también se alimentaban de bacterias. Otros componentes de esta original comunidad eran unos cangrejos blancos ciegos y un extraño pez. Así pues, estos manantiales volcánicos submarinos albergan una colonia densamente poblada y variada de criaturas que prosperan en la oscuridad (lám. 7).

También en tierra firme hay burbujeantes manantiales de agua caliente. Ésta, que en parte procede de fuentes sumergidas y en parte es agua de lluvia que ha penetrado hasta las profundidades, se calienta gracias a la cámara de lava, siendo así forzada a ascender por las grietas de las rocas, como el agua que se escapa de una olla hirviente. En ciertas ocasiones, debido a la peculiar geometría de los conductos, el proceso de ascensión es espasmódico. El agua se acumula en pequeñas cámaras subterráneas en las que la presión la sobrecalienta, hasta que la gran cantidad de vapor formado encuentra un conducto natural de salida, por el que emerge instantáneamente a la superficie acompañado de una columna de agua hirviente, dando así lugar a un géiser. En otros casos, el fluido ascendente es más regular y se forma una charca profunda y llena de agua que rebosa de modo ininterrumpido. Es posible que el agua esté tan caliente que la superficie despida vapor, pero incluso a estas elevadas temperaturas prosperan ciertas bacterias. Junto a éstas crecen otros organismos ligeramente más evolucionados: las algas cianofíceas. Su estructura interna sólo es un poco más compleja que la de las bacterias, pero contienen clorofila, un pigmento extraordinario que las capacita para utilizar la energía solar y transformar las sustancias químicas en materia viva.

Tales organismos se localizan en los manantiales calientes de Yellowstone, en Norteamérica, donde las algas y las bacterias crecen juntas formando viscosas películas verdes o marrones que tapizan el fondo de las charcas.

Ninguna otra cosa puede sobrevivir en las zonas calientes de esos manantiales ocupados por tales tapices; pero allí donde la charca se desborda y forma un arroyo, el agua se enfría ligeramente y permite la existencia de otros seres vivos. Aquí, los tapices de algas son tan espesos que llegan a la superficie y forman una presa viviente, la cual desvía el flujo principal a otra zona. Los hilos de agua, al deslizarse lentamente, se van enfriando y sobre ellos se reúnen nubes de moscas de la salmuera. Cuando la temperatura de las algas desciende por debajo de 40°C, dichas moscas se sitúan sobre ellas y las devoran. Algunas se reproducen depositando sus huevos sobre las algas, por lo que al poco tiempo hay larvas alimentándose junto a sus progenitores. Sin embargo, ignoran que están labrando su propia destrucción o la de sus descendientes, pues al devorar el tapiz de algas que las alimenta lo debilitan hasta tal punto que se rompe; entonces, el canal se vacía y se llena de nuevo con agua mucho más caliente, procedente de la charca, que arrasa los restos de algas y mata las larvas que se alimentaban de ellas. Pero siempre habrá las suficientes para superar la pérdida y recomenzar el proceso en otra parte del manantial.

En algunas regiones frías del mundo, el calor agonizante de un volcán no representa un inconveniente, sino una ventaja. La línea de volcanes que formaron los Andes a lo largo de la ensambladura de las placas de Sudamérica y el Pacífico oriental continúa hacia el sur y el este del océano meridional y origina varios pequeños arcos de islas volcánicas. Bellinghausen es una isla englobada en el grupo de las Islas Sandwich australes. Los violentos mares del Antártico han partido la base de la misma, creando un acantilado que muestra, con la claridad de un libro de texto, capas alternativas de cenizas y lavas, interrumpidas por líneas zigzagueantes de tubos llenos de lava. Numerosos témpanos de hielo la rodean, y mantos de nieve adornan sus vertientes. Batallones de pingüinos de Adelie van de un lado para otro por este blanco paraje. Si usted escala la cima del volcán, encontrará un ancho socavón de medio kilómetro de anchura. Su superficie está cubierta por la nieve, y de las rocas que sobresalen de su garganta cuelgan largos carámbanos de hielo; los petreles nivales, elegantes aves de un blanco inmaculado, anidan en las grietas existentes justo debajo del borde del cráter. Pero la actividad volcánica todavía no ha cesado del todo. En uno o dos puntos en tomo a ese borde salen por las fisuras chorros de vapor y gas que impregnan el aire del hedor del sulfuro de hidrógeno y cubren las piedras con brillantes incrustaciones amarillas de azufre. Alrededor del cráter el suelo es cálido al tacto, por lo que, a pesar del olor, ése es un buen sitio para agacharse y resguardarse del viento polar que azota la cara. En ese lugar, rodeados de nieve, abundan los musgos y las hepáticas.

Estos pequeños parches de terreno son los únicos puntos en toda la isla donde hay calor suficiente para que las plantas vivan. Tales islas son las más aisladas del mundo. Tanto la Antártida como el extremo de Sudamérica están a unos 2.000 km de distancia. Pero las esporas de esas plantas simples son dispersadas tan lejos por los vientos a través de la atmósfera que hasta los minúsculos lugares aislados de esta isla hostil son colonizados tan pronto como se hacen habitables.

No es sólo en las partes frías del planeta donde los organismos obtienen provecho del calor volcánico. Incluso las criaturas tropicales han aprendido cómo explotarlo. Los megapodios son un grupo de aves que habitan desde Indonesia hasta el Pacífico occidental y han desarrollado ingeniosos métodos para incubar sus huevos. Un ave característica de este grupo es el megapodio ocelado. Cuando nidifica, lo primero que hace es cavar un agujero enorme, que puede medir hasta 4 m de diámetro, para rellenarlo después con hojas descompuestas y, encima de ellas, arena. En este gran montículo, la hembra perfora un túnel, pone en él los huevos y luego lo tapa con arena, para que el calor irradiado por la materia en descomposición los mantenga calientes. Pero no los abandona, sino que varias veces al día vuelve al mogote e introduce el pico en la arena. Su lengua es tan sensible que detecta cambios de calor tan leves como una décima de grado. Si considera que la arena está demasiado fría para los huevos, pondrá más, y si está demasiado caliente, la quitará con las patas. Finalmente, después de un largo período de incubación, los jóvenes polluelos cavan su camino hasta la superficie del mogote, salen completamente cubiertos de plumas y escapan a toda prisa.

En la isla indonésica de Sulawesi habita el maleo, que está emparentado con el megapodio ocelado. Esta ave entierra los huevos en arena negra volcánica, donde empiezan las playas. Al ser negra, la arena absorbe el suficiente calor solar para mantener la temperatura que requiere la incubación de los huevos de esa ave. Otros maleos han abandonado la costa y colonizado las laderas de un volcán tierra adentro, donde han descubierto grandes áreas de terreno permanentemente caliente por el vapor volcánico; una colonia entera de maleos ha adquirido el hábito de poner aquí los huevos. Es decir, un volcán agonizante se ha convertido en una incubadora artificial.

Finalmente, como las placas de la corteza terrestre se mueven y las corrientes inferiores cambian, los volcanes llegan a apagarse del todo. La tierra se enfría y los animales y plantas de parajes cercanos se trasladan, colonizando las nuevas rocas estériles y los terrenos devastados. Las coladas de basalto presentan grandes problemas a los colonizadores. Su superficie abultada y brillante es tan lisa que no retiene el agua, y hay pocas grietas en las que las plántulas puedan insinuar sus raíces jóvenes. Algunas coladas de basalto permanecen totalmente desnudas durante siglos. La especie de planta fanerógama pionera en la invasión difiere de una parte del mundo a otra. En las Galápagos, donde la flora deriva principalmente de Sudamérica, suele ser un cacto la especie que primero arraiga. Al estar especialmente adaptado a conservar cada partícula de humedad, ya que normalmente habita en los desiertos, se las arregla para sobrevivir en las sofocantes temperaturas de la lava negra. En Hawái, la adaptación del árbol ohialehua a la falta de agua es menos obvia. Sus raíces logran perforar profundamente la lava para obtener humedad, y a menudo llegan hasta las cavernas vacías, los túneles de lava, que recorren el centro de la mayoría de los ríos de lava. En ellos, las raíces penden del techo como enormes cuerdas de una campana. El agua de lluvia que resbala por la superficie de la lava se escurre por las grietas y raíces y gotea hasta el fondo, donde, al no sufrir la acción evaporadora del sol, se estanca y hace que el aire de la caverna sea húmedo.

Un túnel de lava es un lugar muy misterioso para explorar. Como ni las tormentas ni el hielo tienen acceso a él, tampoco hay nada que erosione sus paredes o su suelo. Se conserva exactamente igual que cuando salió la última gota de lava y el suelo del mismo estaba tan caliente que hubiera incinerado cualquier cosa que lo tocara. Hay gotas pétreas de lava que penden del techo como si fueran estalactitas. El suelo está cubierto por un reguero de lava semejante a gachas solidificadas. En ciertos lugares, allí donde la colada de lava barrió algún obstáculo, hay ahora una cascada maciza cuando se precipita una colada repentina, el río de lava crece temporalmente y se enfría pronto, dejando en la pared una marca lisa del nivel alcanzado.

Varios organismos vivos han adoptado como residencia permanente estos lugares. En los diminutos pelos que cubren las raíces colgantes, y alimentándose de ellos, viven varias clases de insectos, tales como grillos, lepismas y escarabajos, que son consumidos por arañas. Estos seres vivos no son exactamente iguales a sus parientes cercanos que habitan en la misma isla al aire libre. Parece que cuando alguna parte de la anatomía de un animal deja de ejercer la función que le es propia, el desarrollo de esa parte constituye un gasto innecesario de energía corporal. Por eso, muchos de estos insectos han perdido las alas y los ojos, ya que los especímenes que no despilfarran sus recursos están en ventaja respecto a los que sí lo hacen. De este modo, a lo largo de las generaciones, los órganos inútiles tienen tendencia a reducirse, hasta que llegan a desaparecer. Por otra parte, estos habitantes de las oscuras cavernas poseen largas antenas y patas, con el fin de detectar más fácilmente los obstáculos y el alimento que se encuentra a su alrededor.

Las desoladas tierras producidas como consecuencia de las erupciones continentales son más fáciles de colonizar que los bloques de basalto, ya que las plantas no encuentran tanta dificultad a la hora de echar raíces en cenizas o cascotes de lava. El gran desierto formado a causa de la explosión del Mount St. Helen’s ya ha sido reconquistado por las plantas. En los rincones de márgenes de barro y bajo los pedruscos es posible encontrar pequeñas cantidades de semillas vellosas transportadas por el aire. Muchas son de epilobium (lám. 8), planta que llega a la altura de la cintura y forma una espiga de hermosas flores púrpura. Sus semillas son tan ligeras y etéreas que, flotando en el aire, pueden desplazarse hasta cientos de kilómetros de distancia. Durante la Segunda Guerra Mundial apareció en lugares de Europa que pocas semanas antes habían sido arrasados por las bombas, lugares cuyos estragos llegó a disimular. En Norteamérica, a esta planta se la conoce con el nombre de fire-weed (hierbajo del fuego), ya que es una de las que primero brotan, entre los tocones ennegrecidos, después de un incendio forestal.

De todas formas, pasarán varios años hasta que las desnudas vertientes del Mount St. Helen's queden cubiertas. Esto no se debe tanto a que las cenizas volcánicas carezcan de las sustancias que necesitan las plantas como a que están tan sueltas que una tormenta o un ventarrón puede barrer la superficie y arrancar de cuajo los pequeños brotes. A pesar de todo, crecen algunas plantas y animales. Los mismos vientos que transportan las semillas de epilobium llevan también mariposas nocturnas, moscas e incluso libélulas, las cuales, transportadas de modo accidental, tienen asegurada la muerte, pues no hay virtualmente nada con qué alimentarse. No obstante, proporcionan la base para que se desarrolle una nueva vida. Los restos de insectos muertos son trasladados por el viento a diversas grietas y rincones, donde los nutrientes de sus diminutos cuerpos son absorbidos por la ceniza inferior; de este modo, cuando las semillas también llevadas allí por el viento germinen, encontrarán nutrientes bajo ellas.

El Krakatoa muestra lo ardua que puede ser la recuperación. Cincuenta años después de la catástrofe, una pequeña boca surgía del mar despidiendo fuego. La gente lo llamó Anak Krakatoa, es decir, el hijo del Krakatoa. Ahora está poblado por un bosque de casuarinas, y la caña de azúcar silvestre crece en sus vertientes. A unos 2 km de distancia, aproximadamente, se halla un resto de la antigua isla, llamado en la actualidad Rakata. Sus laderas, que un siglo atrás estaban desnudas, se hallan ahora cubiertas por un frondoso bosque tropical. Algunas de las semillas de las que surgió ese bosque debieron llegar por mar, otras fueron transportadas por el viento o en las patas o los estómagos de las aves. Ese bosque está habitado por muchos animales alados —pájaros, mariposas y otros insectos—, los cuales tuvieron pocas dificultades para llegar al islote a partir de tierra firme, situada tan sólo a 40 km de distancia. También han llegado a él serpientes, quizás en balsas flotantes de vegetación, que frecuentemente es barrida por los nos tropicales. No obstante, es fácil encontrar pruebas de la novedad del bosque y del cataclismo que le precedió. Las raíces de los árboles cubren la superficie del suelo mediante un entramado que mantiene la tierra junta, pero, aquí y allá, los arroyos han ido socavando el terreno, haciendo caer algún que otro árbol y revelando así la naturaleza suelta y disgregada del polvo volcánico. Cuando la cubierta vegetal es interrumpida de este modo, las cenizas sueltas son erosionadas con facilidad por los arroyos y dejan al descubierto, bajo el entramado de raíces, un estrecho desfiladero de 6 o 7 m de profundidad. Sin embargo, estas consecuencias de la erosión son raras, y el Krakatoa ha recuperado el bosque tropical en un siglo.

Hemos visto que las heridas provocadas en la tierra por los volcanes llegan a cicatrizar. A la reducida escala con que el hombre experimenta el paso del tiempo, puede parecer que las actividades volcánicas constituyen los acontecimientos naturales más destructivos; pero, en realidad, a la larga, los volcanes son grandes creadores. Han construido islas, como Islandia, Hawái y las Galápagos, y montañas, como el Mount St. Helen’s y los Andes. Y los grandes cambios de los continentes, a los que los volcanes están asociados, establecen la amplia secuencia de variaciones ambientales que a lo largo de milenios proporcionan a animales y plantas nuevas oportunidades de construir sus comunidades.

Lámina 5. El volcán Mount St. Helen’s, en mayo de 1980

Lámina 6. Túnel de lava en Hawái

Lámina 7. Gusanos gigantes, algunos bivalvos y un cangrejo fotografiados en el fondo abisal cerca de un volcán submarino, en las islas Galápagos

Lámina 8. Epilobium en el Mount St. Helen's

Capítulo II

El mundo helado

No hay nada que pueda vivir permanentemente en las cimas del Himalaya o en cualquier otra de las grandes montañas del planeta. Estas cumbres son incesantemente batidas por los vientos más violentos de la Tierra, que a veces alcanzan velocidades de más de 300 km por hora, y son azotadas por fríos de una intensidad mortal.

Podría parecer una paradoja el que los puntos de la Tierra que están más próximos al Sol sean también los más fríos. No obstante, el calor del aire se debe a la acción de los rayos solares que lo atraviesan y proporcionan un aumento de energía a las moléculas de los gases atmosféricos, lo cual hace que éstas colisionen entre sí con mayor frecuencia. En cada una de esas colisiones se desprende calor. Cuanto más enrarecido está el aire, más esparcidos están los átomos que lo componen, y, por consiguiente, tanto menor es la probabilidad de colisión y más frío es ese aire.

El frío mata. Si penetra tanto en el interior de una planta o un animal que el líquido de sus células se congela, las paredes celulares se rompen, del mismo modo que estallan las cañerías domésticas, y los tejidos se destruyen. Pero el frío puede matar a los animales mucho antes de congelarlos. La mayoría de ellos, incluidos los insectos, los anfibios y los reptiles, obtienen el calor directamente a partir de su entorno, por lo que a veces se les llama “animales de sangre fría". Este término es engañoso, ya que su sangre suele estar caliente. Por ejemplo, muchos lagartos aprovechan sus baños de sol de modo tan eficaz que durante el día mantienen su cuerpo más caliente que el de un hombre, aunque ese calor disminuye considerablemente durante la noche. Tales organismos toleran un descenso notable de las temperaturas, pero, si el ambiente es muy frío, mueren mucho antes de llegar al punto de congelación. Cuando disminuye la temperatura, los procesos químicos que producen energía en sus cuerpos se desarrollan más lentamente, y los animales reducen sus actividades. Por último, a unos 4°C por encima del punto de congelación, las membranas nerviosas pierden la naturaleza semilíquida necesaria para transmitir las pequeñas señales eléctricas, lo que da lugar a que no haya coordinación corporal y los animales mueran.

Las aves y los mamíferos tienen más posibilidades de sobrevivir al frío, ya que generan el calor de forma interna, pero pagan un precio muy alto por ello. Un hombre, incluso en un día bastante cálido, emplea la mitad de su aporte alimenticio para mantener caliente el cuerpo. En circunstancias verdaderamente frías y con poca ropa no puede reemplazar el calor al mismo ritmo que lo pierde, independientemente de cuanto coma. Su cerebro y los demás órganos sólo toleran una variación de temperatura de pocos grados, y moriría si su cuerpo se enfriara hasta un nivel análogo a aquel en que los reptiles se mantienen simplemente aletargados.

Por lo tanto, en las cumbres de las montañas elevadas en las que la temperatura desciende a ‒20°C no hay vida, exceptuando pequeños seres vivos que se encuentren allí circunstancialmente y algunos seres humanos que, de modo inexplicable, se desafían a sí mismos al conquistar esas alturas.

Es posible que el alpinista que descienda de uno de esos picos no vea ningún ser vivo entre las masas de hielo y rocas congeladas hasta llegar a unos 1.000 m por debajo de la cima. El primer organismo que encuentre, quizás a 7.000 m de altura, será muy probablemente un tipo de pielecilla ampollada sobre una roca: un liquen. No se trata de una sola especie de planta, sino de dos muy diferentes que viven en la máxima intimidad posible. Una de ellas es un alga y la otra un hongo. Este último elabora unos ácidos que graban la superficie de la roca, lo cual permite a la colonia adherirse firmemente a la superficie lisa, y disuelven los minerales hasta constituir formas químicas absorbibles por las algas. El hongo también proporciona un marco esponjoso que absorbe la humedad ambiental. Las algas, con la ayuda solar, transforman los minerales de las rocas, el agua y el dióxido de carbono del aire en alimento, del cual viven ellas mismas y los hongos. Ambos organismos se reproducen separadamente, y las generaciones sucesivas de los mismos tienen que restablecer esa unión. Sin embargo, la asociación no es equiparable: a veces, los filamentos de hongos del liquen rodean a las células de las algas y las consumen; y mientras que las algas pueden llevar una vida independiente de los hongos, éstos no pueden sobrevivir sin ellas. Parece como si los hongos utilizaran las algas a modo de esclavos que les hacen posible colonizar estas zonas heladas, las cuales, si no fuera así, les estarían vedadas. Muchas especies de algas y hongos establecen estas asociaciones formando parejas tan habituales que los organismos resultantes se consideran especies regulares con sus propias formas características, colores y preferencias por determinadas rocas.

Hay en el mundo unas 16.000 especies de líquenes. Todas ellas crecen muy lentamente, pero las que se incrustan en las rocas de cimas montañosas aún lo hacen más despacio. A tales altitudes, puede que sólo haya un día en todo el año en que el crecimiento sea posible, y a veces un liquen tarda sesenta años en cubrir solamente un centímetro cuadrado. Es decir, los líquenes del tamaño de un plato, que son muy comunes, quizá tengan una edad de cientos o miles de años.

Las extensiones de nieve que cubren los flancos superiores de las montañas parecen aún más privadas de vida que las rocas de alrededor. De hecho, no conservan el blanco primitivo. En el Himalaya y en los Andes, en los Alpes y en las montañas del Antártico, ciertas coberturas nevadas tienen un color tan rosado como una rodaja de sandía (lám. 9). El espectáculo es difícil de creer. Para pasar por un sitio así son necesarias gafas de nieve que protejan los ojos. Posiblemente, el alpinista pensará que esos manchones extrañamente coloreados de las pendientes nivales que le rodean sólo son sombras o ilusiones ópticas de sus ojos deslumbrados. Si examina un puñado de esa nieve singular, a simple vista no verá nada extraordinario excepto su indudable color rosado. Solamente el microscopio le permitirá descubrir, entre las partículas heladas, la causa de ese fenómeno cromático: la presencia de gran número de diminutos organismos unicelulares que también son algas. Cada uno de ellos contiene partículas verdes, responsables de la fotosíntesis, pero tal color está enmascarado por un intenso pigmento rojo que cumple la misma función en el alga que las gafas en el alpinista. Es decir, filtra los perjudiciales rayos solares ultravioleta.

En una etapa de su vida, cada una de estas algas unicelulares posee un diminuto filamento móvil, el flagelo, que las capacita para moverse por la nieve y alcanzar el nivel justo debajo de la superficie para recibir la cantidad de luz adecuada. Allí están protegidas contra el viento por la propia nieve, y las temperaturas no son tan bajas como en la propia superficie. De todos modos, estas algas precisan una protección adicional contra el frío, por lo que su organismo contiene una sustancia química que permanece líquida a varios grados por debajo del punto de congelación del agua.

Lo único que estas menudas plantas toman del exterior es luz solar y una pequeña cantidad de nutrientes disueltos en la nieve. No se alimentan de ningún ser vivo, y tampoco ningún ser vivo se alimenta de ellas. Apenas modifican su entorno, excepto para brindarle su enrojecimiento característico. Simplemente, están poniendo de manifiesto que la vida, incluso en los niveles más elementales, existe exclusivamente en beneficio propio.

Hay otros seres vivos más complejos que habitan las extensiones de nieve, entre los cuales figuran gusanos diminutos e insectos primitivos, tales como lepismas, saltarines y grilloblátidos. A menudo prosperan en tal cantidad que manchan la nieve con un color negro, en vez de rosa. La pigmentación oscura tiene la cualidad de absorber el calor, mientras que los colores claros lo reflejan. Pero a pesar de esta ayuda, la mayor parte del tiempo tienen sus cuerpos próximos al punto de congelación. Como las algas, también poseen sustancias anticongelantes, y sus procesos fisiológicos están tan adaptados a actuar a bajas temperaturas que si se la aumentamos de repente, por ejemplo teniéndolos en nuestra mano, no funcionan bien y fallecen. Puesto que no pueden sintetizar la materia orgánica como lo hacen las algas nivales, se alimentan de granos de polen y de cadáveres de insectos que han sido transportados por el viento desde los valles inferiores.

Como cabe esperar de estos organismos tan fríos, su vida transcurre muy lentamente. Un huevo de grilloblátido tarda un año en eclosionar, y la larva precisa cinco años para alcanzar la madurez. Todos ellos son ápteros. Esto no es sorprendente, pues para que las alas sean eficaces tienen que batirse muy rápidamente, y ningún músculo de insecto está preparado para hacerlo a tan baja temperatura. Simplemente, no generan suficiente energía. Una de estas extrañas criaturas, la mosca escorpión áptera, para compensar la pérdida de su facultad de volar, ha desarrollado un método que no precisa una actividad muscular continuada y rápida. Las articulaciones de sus patas están provistas de una almohadilla diminuta que comprime los músculos lentamente y los retiene en esa posición. Si el insecto es amenazado por un enemigo, libera repentinamente la almohadilla y los músculos se expanden con fuerza, proporcionándole impulso para un gran salto.

Fuera de las extensiones nevadas, entre los guijarros se acurrucan pequeñas plantas, claveles de monte, saxífragas, gencianas y musgos, que se agrupan formando cojines de vegetación. Se aprietan contra el terreno inclinado para estar abrigadas del viento, y sus raíces son tan largas que a veces profundizan casi un metro en la tierra; de este modo pueden resistir el azote de los fuertes vientos y mantener su posición entre las piedras móviles. Los tallos y hojas están dispuestos en forma tupida y apretada en ese cojín, proporcionándose mutuamente apoyo y protección contra el frío. Ciertas plantas son capaces incluso de utilizar sus reservas alimenticias para generar un poco de calor y derretir la nieve circundante. Todas crecen muy lentamente. Una o dos hojas minúsculas pueden ser todo lo que una planta desarrolle en un año, y a veces tardan una década en almacenar las reservas suficientes para florecer.

Más abajo de la montaña, donde el frío es menos intenso, las crestas que nacen en las cimas resguardan un poco más del viento y el terreno es menos escarpado, de forma que los guijarros y esquirlas de rocas cuarteadas por las heladas son más estables. Allí pueden por fin arraigar suficientemente las plantas y levantar los tallos más de uno o dos centímetros por encima del suelo. En los terrenos más favorables forman una cobertura verde casi continua, pero, incluso a estos niveles comparativamente bajos, es esencial la protección contra el frío.

En los altos valles de las laderas del monte Kenia africano crecen algunas de las plantas de montaña más llamativas: los senecios y lobelias gigantes. Los senecios gigantes miden más de 6 m de altura y parecen enormes coles abiertas sobre sus troncos. Sus hojas, cuando mueren, permanecen adheridas al tallo principal, constituyendo una especie de manguito que atrapa el aire y lo resguarda del frío. Una de las lobelias gigantes crece formando una columna de 8 m de altura en la que aparecen pequeñas flores azules intercaladas con hojas grises y vellosas, tan largas y estrechas que confieren a esa columna un aspecto peludo. No llegan a atrapar el aire, pero impiden la libre circulación del mismo alrededor de la columna, proporcionando así protección contra las heladas nocturnas (lám. 10). Otra lobelia crece adosada al suelo formando una enorme roseta de 50 cm de diámetro. El centro de la misma está lleno de agua, la cual, al caer la tarde, se congela superficialmente y evita que la restante se enfríe más, lo que hace que la planta tenga una cubierta líquida protectora en tomo a su brote central. Por la mañana, cuando sale el Sol, se derrite la costra de hielo y entonces la lobelia se enfrenta con un problema distinto. Al localizarse cerca del ecuador y a una altura en la que la atmósfera está muy enrarecida, los rayos solares inciden con gran fuerza. Por lo tanto, hay verdadero riesgo de que el agua del centro de la lobelia se evapore y así quede desprotegida. No obstante, esa agua protectora no es simple agua de lluvia que se ha ido acumulando, sino que la ha segregado la misma planta y es ligeramente viscosa, ya que contiene pectina, sustancia gelatinosa que reduce mucho la evaporación. De este modo, la planta conserva su aislante líquido, incluso en los días de mayor calor, que le protege en las frías noches.

El gran tamaño de estos senecios y lobelias contrasta notablemente con las formas enanas que viven a más altitud en la montaña, y también con las lobelias y los senecios que crecen en el resto del mundo, que son casi todos diminutos. En los Andes, algunos miembros de la familia del ananás han adquirido formas gigantes. Tanto el Kenia como los Andes son puntos altos y están cerca del ecuador, por lo que estos dos factores se pueden combinar y provocar que tales dimensiones gigantes sean ventajosas, aunque, hasta ahora, los botánicos no han sido capaces de aclarar el porqué.

Las hojas verdes de cualquier clase que crecen de modo disperso en las laderas montañosas tientan a los animales a subir y mordisquearlas. Estos aventureros deben tomar precauciones contra el frío. En el monte Kenia, los damanes, del tamaño de un conejo, pero emparentados con el elefante, mordisquean las hojas de lobelia. Tienen el pelaje mucho más largo que sus congéneres de las zonas bajas. Su equivalente en los Andes, la chinchilla, tiene aproximadamente los mismos tamaño y forma y similares hábitos y dieta alimentaria, pero es un roedor, por lo que no guarda lazos de parentesco con los damanes; su piel es sin duda una de las más tupidas y sedosas producidas por cualquier animal. Otra criatura andina es la vicuña, especie de camello salvaje que elabora una de las lanas más apreciadas (lám. 11). Su grueso y magnífico vellón la aísla con tanta eficacia que corre el riesgo de sobrecalentarse si desarrolla excesiva energía. Por eso, la lana no cubre toda su superficie, sino que conserva pequeñas zonas del interior de los muslos y las ingles desprovistas de aquélla. Si el animal tiene demasiado calor, se coloca de modo que expone esas zonas al aire, con lo cual se enfría rápidamente. Si tiene frío, presiona los pares de zonas desnudas entre sí, y entonces la cubierta lanosa es homogénea.

Pero los mantos gruesos de pelo no son el único medio para conservar el calor. Las proporciones del cuerpo también tienen que ver en esta cuestión. Las extremidades largas y delgadas se enfrían fácilmente, y por eso los animales de montaña tienden a poseer orejas pequeñas y miembros más bien cortos. La forma que mejor conserva el calor es la esférica, por lo que cuanto más globular es un animal, mejor lo mantiene. El tamaño también es importante. El calor se pierde por radiación a partir de la superficie corporal, de modo que cuanto menor es ésta comparándola con el volumen del cuerpo, mejor retendrá el calor este último. Por eso, una esfera grande se mantendría más tiempo caliente que otra pequeña. Como consecuencia de ello, los individuos de una especie animal determinada que habitan en un clima frío tienden a ser mayores que otros de la misma especie que viven en áreas más cálidas. Por ejemplo, los pumas se encuentran a lo largo de todo América, desde Alaska en el norte, pasando por las Montañas Rocosas y los Andes hasta las selvas del Amazonas, pero los que habitan en las tierras bajas son pigmeos comparados con los de las montañas.

Si usted quiere encontrar vicuñas y chinchillas en los Andes centrales, a la altura del ecuador, tendrá que escalar hasta el límite de las nieves perpetuas, a unos 5.000 m por encima del nivel del mar. Pero si se dirige hacia el sur, a lo largo de la cordillera andina, este límite es cada vez más bajo. Cuando llegue a la Patagonia y al extremo inferior del continente encontrará nieves perpetuas a una altitud de pocos centenares de metros, y glaciares que fluyen directamente al mar.

La explicación no es demasiado compleja. En el ecuador, los rayos solares inciden verticalmente sobre el suelo terrestre, pero al aproximamos a los polos lo hacen cada vez con mayor inclinación. Por eso, la cantidad de sol que da en un metro cuadrado de terreno plano en el ecuador, se extiende sobre un área mucho mayor hacia el sur. Los propios rayos son menos calientes cerca de los polos, pues al llegar a éstos formando un ángulo muy cerrado, su recorrido a través de la atmósfera es mucho más largo y cuando inciden sobre la superficie terrestre ya han perdido la mayor parte de su energía. Por eso, las costas de la Antártida son tan frías y desoladas como las altas cimas de los Andes ecuatoriales.

Los seres vivos que habitan en el Antártico se tienen que enfrentar no sólo con un frío muy intenso, sino también con una oscuridad prolongada. Como el eje de rotación de la Tierra está ligeramente inclinado con respecto al Sol, las regiones polares de aquélla experimentan unos cambios estacionales peculiares al describir nuestro planeta su órbita anual en tomo a ese astro. Cuando comienza el verano, los días son más claros durante más tiempo, hasta que, a mediados del mismo, el Sol permanece visible continuamente las veinticuatro horas del día. Pero, como contrapartida, al final del verano los días comienzan a recibir cada vez menos iluminación solar, y a mediados de invierno la zona está continuamente en tinieblas durante semanas.

Los líquenes están, también aquí, entre los pocos organismos vivos que toleran condiciones tan duras, y lo hacen espectacularmente bien. Algunos forman películas planas, otros costras y tiras rizadas. El liquen más común tiene color negro, lo cual le permite absorber el máximo de calor de la escasa luz, al igual que los insectos nivales. Muchos componen marañas de filamentos ramificados, erizados o ligeramente elásticos. Estos bosques en miniatura albergan sus propias comunidades de animales diminutos. Saltarines y grupos de ácaros, no mayores que un alfiler, trepan pausadamente por las ramas a la vez que van paciendo. Otros ácaros carnívoros los persiguen de forma un tanto más activa, asiéndolos con sus mandíbulas y llevándoselos para devorarlos vivos. También hay ciertas especies de musgo, algunas de las cuales pueden soportar la congelación durante semanas; y un alga que, de forma increíble, se las ingenia para penetrar en las grietas de algunas rocas y vive en el interior de éstas aprovechando la luz que se filtra a través de ciertos minerales traslúcidos. Sólo hay dos especies de plantas fanerógamas: una gramínea achaparrada y una especie de clavel. Ninguna de estas plantas crece de modo tan abundante como para servir de alimento a animales de cualquier tamaño. Los seres vivos que viven en las costas y bancos helados de la Antártida deben obtener su alimento, directa o indirectamente, de plantas que crecen, no sobre tierra, sino en el mar.

Las aguas del océano meridional son más cálidas que la tierra, pues están en constante circulación entre el Antártico y regiones menos frías situadas más al norte. Como son saladas, sólo se congelan cuando su temperatura desciende hasta 1ºC por debajo de cero, aproximadamente. Sin embargo, el agua fría contiene más oxígeno disuelto que la caliente, y por ello el Antártico es rico en algas flotantes. Éstas son consumidas por cantidades inmensas de gambas, denominadas krill, las cuales, a su vez, y junto a pececillos pequeños, constituyen el alimento de animales mayores, como focas, osos marinos y pingüinos. Para capturar ese alimento, estos animales se han de hacer a la mar, pero con este fin deben poseer una protección contra el frío bastante distinta de la de los animales terrestres. El agua absorbe más calor, y lo conduce con mayor eficacia que el aire, por lo que un animal nadador se enfría mucho antes que otro terrestre. Además, el aire atrapado entre la piel tiene ciertas limitaciones como aislante en el agua.

El oso marino, que es una clase de león marino y no una verdadera foca, conserva mucho del pelaje de sus ancestros de cuatro patas. Éste es tan tupido y cálido que los hombres lo buscaban afanosamente para confeccionar abrigos. La gruesa capa inferior, que le confiere su particular suavidad, es tan extraordinaria que retiene el aire incluso cuando el animal está en el agua. Pero si buceara a alguna profundidad, la presión del agua comprimiría tanto el aire que se perdería la capa aislante. Por eso se zambulle muy pocos metros en busca de alimento.

Las focas auténticas están mejor equipadas para combatir el frío. Su pelaje, más ralo, protege la piel contra las abrasiones y también retiene una capa de agua más o menos permanente cuando nadan, la cual, como si fuera un traje de inmersión, reduce la pérdida de calor en cierto grado. Además tienen como aislante una gruesa capa de grasa aceitosa bajo la piel. El oso marino posee esta capa a parches en su cuerpo, y le sirve como reserva de alimento. Pero las focas auténticas han desarrollado esa grasa como si fuera un manto que les envuelve completamente el cuerpo, siendo muy eficaz a cualquier profundidad.

La foca de Weddell suele bucear hasta un cuarto de hora a profundidades de 300 m o más. En la oscuridad del fondo persigue a los peces valiéndose de una especie de sonar, es decir, emite unos sonidos agudos y detecta la posición del pez al recoger el eco que éste provoca. Es el mamífero que vive más al sur, ya que el hielo que cubre los mares en tomo al continente en invierno no representa para ella ningún problema. Puede respirar gracias a las bolsas de aire que se forman bajo el hielo, o bien a pequeños agujeros practicados en los témpanos de hielo, que mantiene abiertos mordisqueando los bordes. La foca cangrejera, la más numerosa de toda la familia en el Antártico, se alimenta únicamente de krill; en los dientes de los carrillos tiene unas cúspides especiales que actúan como tamices, reteniendo el krill en la boca y expulsando el agua. La foca leopardo, que alcanza una longitud de 3.5 m, es delgada y sinuosa y se alimenta de carne de todas clases, peces, krill, focas jóvenes de otras especies y, ocasionalmente, pingüinos.

La mayor de todas las focas es el elefante marino (lám. 12). Se trata de un animal verdaderamente monstruoso que puede llegar a pesar 4.000 kg. Cuando un macho malhumorado se yergue en una playa, mide más de dos veces la altura de una persona. Debe su nombre no sólo al tamaño sino también a una trompa situada en el extremo de su hocico, la cual puede inflar en forma de un enorme saco. El elefante marino también bucea a grandes profundidades, en las que se nutre de calamares, y es el que tiene el manto de grasa más grueso. Cada año muda la fina capa de pelo que cubre su piel, y como el crecimiento del pelaje renovado precisa un abundante aporte de sangre cerca de la superficie de esa piel, los vasos sanguíneos atraviesan la grasa. Al tener la capa de grasa perforada de esta manera y circular la sangre por esa superficie, el aislamiento contra el frio ya no es tan eficaz, y el animal debe salir fuera del agua. En la época de reproducción, los machos luchan encarnizadamente entre sí sobre las playas, pero unos meses después, olvidados sus antagonismos, se apilan unos sobre otros en revolcaderos de barro para mantenerse calientes mientras su pelaje se desprende a jirones.

Como todas las aves, las de la Antártida están bien protegidas contra el frío, pues las plumas constituyen el mejor aislante en el aire. Pero la mayoría de las aves carecen de plumas en las patas, de modo que cuando vemos a las gaviotas posarse con indiferencia sobre los icebergs podemos pensar que por sus extremidades se pierde una considerable cantidad de calor. Sin embargo, esto no ocurre así, porque las dos arterias principales que distribuyen la sangre por sus patas forman una red de capilares que se entrelaza con otra semejante formada por las venas. De este modo, la sangre arterial cede su calor a la venosa antes de continuar hacia los pies.