A Fred L. Whipple y Carl Sagan,

que sobre esto saben mucho más que yo.

Capítulo 1

La Tierra

§. Introducción§. Introducción

§. La Tierra plana

§. La Tierra esférica

§. El tamaño de la tierra

En los últimos años, los descubrimientos que los astrónomos han logrado hacer a distancias inimaginables del espacio exterior han suscitado una curiosidad inusitada no ya en ellos mismos, sino en el público en general.

Conceptos como los quásares y los púlsares son hoy de la máxima actualidad. Y unos puntos de luz que se encuentran a miles de billones de kilómetros de la Tierra hacen que los científicos se devanen los sesos acerca del pasado remoto y del lejano futuro del Universo.

¿Se extiende el Universo hasta el infinito o existe, por el contrarío, un fin en alguna parte? ¿Se expande y contrae el Universo como un acordeón, invirtiendo en cada uno de estos movimientos miles de millones de años? ¿Hubo un momento en que explotó definitivamente? ¿Será que los fragmentos errantes, productos de esta explosión, se estén alejando unos de otros, hasta que ese fragmento en que habitamos se encuentre prácticamente solo en el Universo? ¿Tiene el Universo capacidad de renovarse? ¿Es eterno, sin origen ni fin?

En este aspecto, nuestra generación es una generación afortunada, pues estamos presenciando un período de la astronomía en el que las respuestas a tales preguntas, así como a otras muchas igualmente inquietantes, quizá se encuentren de hecho al alcance de la mano.

Por otro lado, esta situación era totalmente inesperada. Los objetos celestes que están abriendo nuevas posibilidades y perspectivas a los astrónomos eran del todo desconocidos antes de la década de 1960-1969. Los cohetes y satélites que hoy día proporcionan tal abundancia de datos a estos científicos no empezaron a lanzarse sino en los años cincuenta. Y los radiotelescopios, que desvelaron misterios insospechados del Universo, no conocieron su existencia hasta los años 1940-50.

Es más, si retrocedemos 2.500 años y nos situamos hacia el 600 a. J., comprobamos que todo el Universo que conocía el hombre de aquellos tiempos se reducía a un trozo de tierra plana, que, por añadidura, tampoco era demasiado extenso.

Esto es, más o menos, lo que el hombre de nuestros días sigue siendo capaz de percibir de un modo directo: un trozo de tierra plana; sobre su cabeza, naturalmente, el cielo con pequeños objetos luminosos que brillan sobre él. Por otro lado, tampoco parece que el cielo se extienda muy por encima de nuestras cabezas.

Entonces ¿en virtud de qué proceso del raciocinio fueron disipándose en una lejanía cada vez más remota los estrechos límites visibles para el ojo humano, hasta el punto de que no hay ya mente capaz de concebir el tamaño de este Universo al que nos estamos refiriendo ahora, ni siquiera de imaginar la tremenda insignificancia de nuestro entorno físico al lado de él?

En este libro pretendo seguir los pasos que el hombre ha ido dando con el fin de ampliar y profundizar su comprensión del Universo como un todo («cosmología»), así como del origen y evolución de éste («cosmogonía»).

En el año 600 a. J., el Imperio Asirio acababa de caer. En su época de auge había abarcado una longitud máxima de unos 2.200 kilómetros, extendiéndose desde Egipto hasta Babilonia. Este imperio no tardó en ser reemplazado por otro, el Imperio Persa, que llegó a abarcar una longitud máxima de 4.800 kilómetros, desde Cirenaica hasta Cachemira.

No cabe duda de que las gentes que habitaban en tales imperios carecían en absoluto de toda noción, siquiera vaga, acerca de la extensión de los dominios; se contentaban simplemente con vivir y morir en su terruño y, en ocasiones señaladas, a desplazarse desde la propia aldea a la vecina. No ocurría lo mismo con los mercaderes y soldados, quienes seguramente sí tenían alguna idea de la inmensidad de estos imperios y de la extensión, aún mayor, de las tierras que quedaban más allá de sus fronteras.

En los imperios de la Antigüedad tuvo que haber hombres que se ocuparan de lo que cabría considerar el primer problema cosmológico que se le plantea al erudito: ¿Tiene la Tierra un fin?

Indudablemente, ningún hombre de los tiempos antiguos llegó jamás al fin de la Tierra, por muy lejos que viajara. Algunos llegaban a alcanzar la costa de un océano cuyos límites se perdían detrás del horizonte, pero una vez embarcados y navegando en alta mar comprobaban que tampoco así llegaban al fin.

¿Significaba esto que tal fin no existía?

La respuesta dependía de la forma general que se atribuyera a la Tierra.

Todos los hombres que vivieron antes de los tiempos de los griegos admitieron el supuesto de que la Tierra era plana, como de hecho parece ser si prescindimos de pequeñas irregularidades como son las montañas y los valles. Si algún antiguo anterior a los griegos pensó de otra manera, su nombre no ha llegado hasta nuestros días, ni su pensamiento, registrado de algún modo, ha logrado sobrevivir.

Ahora bien, si la Tierra fuese efectivamente plana, una de las conclusiones que parece casi inmediata es que tuviese un fin, sea del tipo que fuere. La posibilidad alternativa a este corolario es que se tratase de una superficie plana que se extendiera sin límites; en otras palabras, una superficie de extensión infinita. Pero este concepto es sumamente molesto: a lo largo de la Historia, el hombre ha tratado siempre de rehuir el concepto de infinitud, ya sea del espacio o del tiempo, como algo imposible de concebir y entender y, por ende, como un concepto con el que no es fácil trabajar ni razonar.

Por otra parte, si la Tierra tuviera efectivamente un fin —si fuese finita— surgirían otras dificultades. ¿No se caería la gente al acercarse demasiado a él?

Naturalmente, podría suceder que la tierra firme se encontrara rodeada por completo de océanos, de suerte que nadie pudiera aproximarse al fin, a menos que fletara un barco con este propósito y navegara hasta perder de vista el continente, y más allá aún. Todavía en tiempos de Colón esta idea constituía, en efecto, un motivo nada irreal de pánico para muchos marineros.

Sin embargo, la idea de una barrera acuática protectora de la humanidad planteaba otro problema. ¿Qué era lo que impedía que el océano se derramase por los bordes, dejando la Tierra en seco?

Una posible solución a este dilema consistía en suponer que el cielo era una coraza resistente —aspecto que, en efecto, tiene a primera vista[i]— y que ésta descendía hasta unirse con la Tierra por todas partes, como efectivamente parece ocurrir. En este caso cabría concebir el Universo en su totalidad como una especie de caja cuyos lados y parte superior abombados estuviesen constituidos por el cielo, mientras que el fondo plano fuesen los mares y la tierra firme sobre los cuales viven y se mueven el hombre y todos los demás seres.

¿Qué forma y tamaño tendría un «Universo-caja» semejante?

A muchos este Universo se les antojaba en forma de tablón rectangular. Un accidente interesante de la Historia y de la Geografía es que las primeras civilizaciones establecidas en los ríos Nilo, Éufrates y Tigris, e Indo estuviesen separadas en Este y Oeste, no en Norte y Sur. A esto hay que añadir además el que el Mar Mediterráneo se extienda también de Levante a Poniente. Por ello, los escasos conocimientos geográficos de los primeros pueblos civilizados encontraron menos dificultad para propagarse en dirección Este-Oeste que en dirección Norte-Sur. Sobre esta base parece razonable, pues, imaginar el «Universo-caja» como mucho más alargado de Este a Oeste que de Norte a Sur.

Los griegos, en cambio, demostraron poseer un sentido mucho más desarrollado de las proporciones geométricas y de la simetría al concebir la Tierra como un disco circular, con Grecia, naturalmente, en el centro. Este disco plano estaba formado en su mayor parte por tierra firme, con un borde de agua («el Río Océano») a partir del cual el Mar Mediterráneo penetraba hacia el centro.

Hacia el año 500 a. J., Hecateo de Mileto (cuyas fechas de nacimiento y muerte se desconocen), el primer geógrafo científico entre los griegos, estimó que el disco circular debía de tener un diámetro de unos 8.000 kilómetros como máximo, lo cual suponía unos 51.000.000 de kilómetros cuadrados para la superficie de la Tierra plana. Por muy grande, e incluso enorme, que les pareciera esta cifra a los contemporáneos de Hecateo, lo cierto es que no representa más que una décima parte de la superficie real de la Tierra.

Pero prescindiendo de su tamaño y de su forma, ¿cómo se sostenía el Universo-caja en un sitio fijo? En la concepción de la Tierra plana, que es la que ahora nos ocupa, «abajo» indica una dirección concreta; todos los objetos pesados y terrenos caen «hacia abajo». ¿Por qué no ocurre entonces lo mismo con la Tierra?

Cabría suponer que el material del que está compuesto la Tierra plana, el suelo que pisamos, se extienda hacia abajo sin límite. Pero en este caso nos veríamos enfrentados de nuevo con el concepto de infinito. Con el fin de soslayarlo puede imaginarse la Tierra apoyada sobre algo. Los hindúes, por ejemplo, la concebían sustentada por cuatro pilares.

Mas ello no hacía sino posponer la dificultad. ¿Sobre qué se apoyaban los cuatro pilares? ¡Sobre elefantes! ¿Y sobre qué descansaban estos elefantes? ¡Sobre una tortuga gigante! ¿Y la tortuga? Nadaba en un océano gigantesco. Y este océano...

En resumen, la hipótesis de una Tierra plana, por más que pareciera pertenecer al terreno del sentido común, planteaba de un modo inevitable dificultades filosóficas sumamente serias.

§. La Tierra esférica

De hecho, para alguien que tuviese los ojos bien abiertos la idea de una Tierra plana no podía resultarle de sentido común. Pues si esto fuera así, desde cualquier punto de esta Tierra plana deberían observarse las mismas estrellas en el cielo (quizá con pequeñas diferencias debidas a la perspectiva). Ahora bien, una de las experiencias registradas por todo navegante es que cuando el barco llevaba rumbo Norte, ciertas estrellas desaparecían detrás del horizonte meridional y otras nuevas aparecían por el septentrional. Cuando se navegaba rumbo al Sur, la situación era la inversa. Este fenómeno admitía una explicación muy sencilla suponiendo que la Tierra se curvaba en la dirección Norte-Sur. (El hecho de si existía o no un efecto similar en dirección Este-Oeste quedaba oscurecido por el movimiento general Este-Oeste del cielo, que describía una vuelta completa cada veinticuatro horas.)

De acuerdo con estas observaciones, el filósofo griego Anaximandro de Mileto (611-546 a. J.) sugirió que los hombres vivían sobre la superficie de un cilindro curvado hacia el Norte y hacia el Sur. Según los conocimientos actuales, él fue el primero en sugerir para la superficie de la Tierra una forma distinta de la plana. Esta idea surgió posiblemente hacia el año 550 a. J.

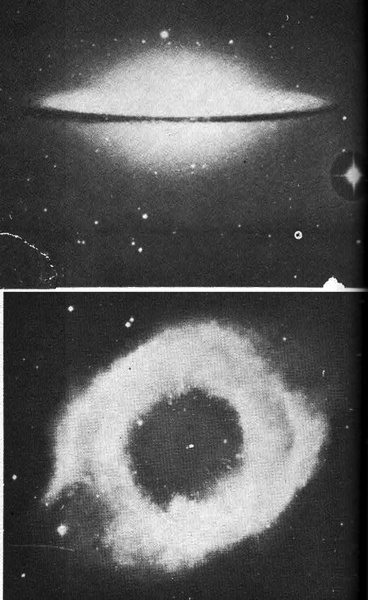

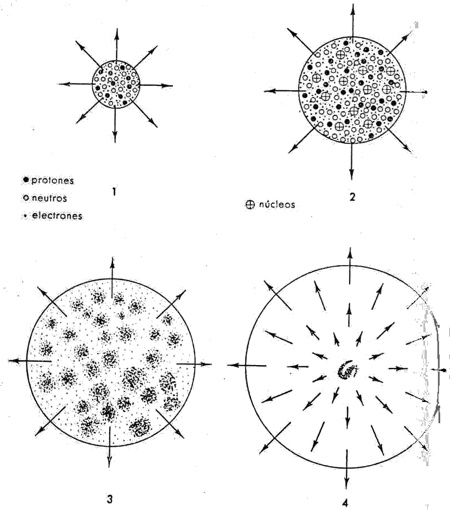

Figura 1

Por otro lado, los astrónomos griegos también pensaron que la mejor forma de explicar los eclipses de Luna era suponiendo que ésta y el Sol ocupaban lados opuestos de la Tierra y que era la sombra de este planeta la que, proyectada por el Sol, caía sobre la Luna y la eclipsaba. La proyección de esta sombra siempre era circular, independientemente de las posiciones que la Luna y el Sol ocupasen respecto a la Tierra. El único cuerpo sólido que proyecta una sombra con sección transversal circular en todas direcciones es la esfera.

Así pues, una observación más minuciosa revelaría que la superficie de la Tierra no es plana sino esférica. El hecho de que parezca plana se debe únicamente a que la esfera es tan grande que la curvatura de la pequeña porción visible a simple vista es demasiado suave para detectarla.

Según los conocimientos actuales, la primera persona que sugirió que la Tierra era una esfera fue el filósofo griego Filolao de Tarento (480- ? a. J.), quien formuló la idea hacia el año 450 a. J.

El concepto de la Tierra esférica acabó de una vez para siempre con todos los problemas relativos al «fin» de este planeta, y ello sin introducir el concepto de infinito. La esfera tiene una superficie de tamaño finito, pero esta superficie no posee un fin; es finita pero ilimitada.

Aproximadamente un siglo después de Filolao, el filósofo griego Aristóteles de Estagira (384-322 a. J.) hizo un compendio de las consecuencias que se derivaban de la esfericidad de la Tierra.

El concepto «abajo» debía considerarse no como una dirección fija y precisa, sino como una dirección relativa. Pues si se tratase de una dirección fija, como a veces pensamos que es cuando señalamos hacia nuestros pies, entonces cabría esperar que la esfera entera de la Tierra se desplomase hacia abajo indefinidamente, o bien hasta llegar a descansar sobre algo que fuera sólido y tuviera una extensión infinita en dirección hacia abajo.

Supongamos, por el contrario, que nos limitamos a definir la palabra «abajo» como la dirección que apunta hacia el centro de la Tierra. Al decir que, en virtud de las leyes naturales, los objetos «caen hacia abajo», queremos significar que su tendencia natural es a caer hacia el centro de la Tierra. En tal caso, los objetos no caerían fuera de la Tierra, ni los antípodas tendrían la sensación de andar cabeza abajo.

La Tierra en sí tampoco puede desplomarse, pues todas y cada una de sus partes han caído ya el máximo posible, es decir, se han aproximado al máximo al centro de la Tierra. De hecho, esta es la razón de que la Tierra tenga que ser una esfera, pues este cuerpo geométrico se caracteriza por la propiedad de que la distancia total de todas y cada una de sus partes al centro de dicho cuerpo es menor que en cualquier otro sólido del mismo tamaño pero forma distinta.

Así pues, podemos afirmar que hacia 350 a. J., ningún científico dudaba ya de que la Tierra fuese una esfera. Desde entonces, este concepto ha sido admitido en todo momento por cualquier hombre culto del mundo occidental.

La idea era tan satisfactoria y estaba tan exenta de paradojas que fue aceptada aun en ausencia de pruebas de carácter directo. Una prueba de este tipo no llegaría hasta el año 1522 d. J. (dieciocho siglos después de Aristóteles), cuando la única nave que logró sobrevivir a una expedición mandada en principio por el navegante Fernando Magallanes (1480-1521) arribó al puerto, tras haber descrito por primera vez una vuelta a la Tierra: de este modo quedaba demostrado de una manera directa que aquélla no era plana.

Hoy día se ha demostrado la esfericidad de la Tierra sobre el principio real de «ver es creer». Durante los últimos años de la década de 1940-49 se consiguió lanzar cohetes a una altura suficiente para tomar fotografías de vastas porciones de la superficie terráquea; estas fotografías demostraron de un modo visible la curvatura esférica[ii].

§. El tamaño de la Tierra

Una vez establecido el carácter esférico de la Tierra, el problema de su tamaño adquiría una importancia mayor que nunca. Determinar las dimensiones de una Tierra plana y finita habría supuesto una tarea en extremo ardua, como no fuese que alguien se la recorriera de punta a punta. Una Tierra esférica, en cambio, produce efectos que varían directamente con el tamaño de la esfera.

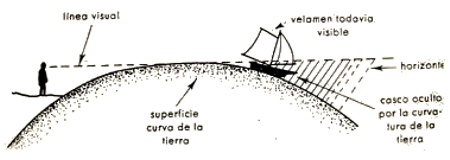

Por ejemplo, si la esfera terráquea fuese enorme, los efectos producidos por su esfericidad serían demasiado pequeños para detectarlos de un modo fácil. La visión de las estrellas no cambiaría sensiblemente cuando el observador se trasladase unos cuantos cientos de kilómetros hacia el Norte o hacia el Sur; los barcos no desaparecerían por el horizonte cuando el observador estuviera percibiendo todavía una imagen suficientemente grande para ser visible, ni éste vería ocultarse primero el casco y luego el velamen; y, por último, la proyección de la sombra de la Tierra sobre la Luna parecería recta, pues la curvatura de dicha sombra sería muy pequeña y, por tanto, indetectable.

En otras palabras, el mero hecho de que los efectos de la esfericidadfuesen perceptibles significaba que la Tierra era una esfera, pero también que se trataba de una esfera de tamaño más bien moderado: ciertamente grande, pero no gigantesco.

Ahora bien, ¿cómo podría medirse este tamaño con cierta precisión? Los geógrafos griegos lograron establecer un límite inferior. Hacia el año 250 a. J., estos hombres sabían por experiencia que hacia Poniente la tierra se extendía algo más allá del Estrecho de Gibraltar, y que hacia Levante llegaba hasta la India, con una distancia máxima de unos 9.600 kilómetros (cifra muy superior a la estimación, aparentemente generosa, que hiciera He- cateo dos siglos y medio antes). Puesto que al cabo de dicha distancia la superficie de la Tierra no había vuelto, evidentemente, al punto de partida, el perímetro del planeta tenía que ser superior a los 9.600 kilómetros; pero cuánto mayor era algo que no podía precisarse.

El primero en sugerir una respuesta basada en la observación fue el filósofo griego Eratóstenes de Cirene (276-196 a. J.) Este filósofo sabía (o se lo comunicaron) que en el solsticio vernal, el 21 de junio, cuando el sol de mediodía se encuentra más cerca del cénit que en ningún otro día del año, este astro pasaba justamente por el cénit sobre la ciudad de Syene, en Egipto (la moderna Asuán). Este hecho podía constatarse sin más que clavar un palo vertical en el suelo y observar que no proyectaba sombra alguna. Por otro lado, repitiendo la misma operación en Alejandría, situada unos 800 kilómetros al norte de Syene, el palo proyectaba una corta sombra, la cual venía a indicar que en aquel lugar el sol de mediodía se encontraba algo más de 7 grados al Sur del cénit.

Si la Tierra fuese plana, el Sol luciría simultáneamente sobre Syene y Alejandría, prácticamente en línea perpendicular sobre ambas. El hecho de que el Sol brillase justo encima de una pero no de la otra demostraba de por sí que la superficie de la Tierra se curvaba en el espacio que mediaba entre ambas ciudades. El palo clavado en una de las ciudades no apuntaba, por así decirlo, en la misma dirección que el otro. Uno de ellos apuntaba al Sol, el otro no.

Cuanto mayor fuese la curvatura de la Tierra, mayor sería la divergencia entre las direcciones de los dos palos y mayor también la diferencia entre las longitudes de ambas sombras. Aunque Eratóstenes demostró cuidadosamente todos sus cálculos por métodos geométricos, nosotros prescindiremos de esta demostración y diremos simplemente que si una diferencia de algo más de 7 grados corresponde a 800 kilómetros, una diferencia de 360 grados (una vuelta completa alrededor de una circunferencia) debe representar cerca de 40.000 kilómetros si queremos conservar una proporción constante.

Conocida la circunferencia de una esfera, también se conoce su diámetro. El diámetro es igual a la longitud de la circunferencia dividida por z («pi»), cantidad que vale aproximadamente 3,14. Eratóstenes concluyó, por tanto, que la Tierra tenía una circunferencia de unos 40.000 kilómetros y un diámetro de unos 12.800 kilómetros.

El área de la superficie de tal esfera es de 512.000.000 de kilómetros cuadrados, aproximadamente, cifra que equivale por lo menos a seis veces la superficie máxima conocida en los tiempos antiguos. Evidentemente, la esfera de Eratóstenes se les antojaba algo desmesurada a

los griegos, pues cuando más tarde los astrónomos repitieron las observaciones y obtuvieron cifras más pequeñas (29.000 kilómetros de circunferencia, 9.100 de diámetro y 256.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie), dichas cifras fueron aceptadas sin pensarlo dos veces. Estas cifras prevalecieron a lo largo de toda la Edad Media y fueron utilizadas por Colón para demostrar que la ruta occidental desde España a Asia era una ruta práctica para los barcos de aquel tiempo. En realidad no lo era, pero su viaje se vio coronado por el éxito debido a que el lugar donde Colón creía que estaba Asia resultó estar ocupado por las Américas.

No fue sino en 1522, con el regreso de la única nave sobreviviente de la flota de Magallanes, cuando quedó establecido de una vez para siempre el verdadero tamaño de la Tierra, vindicando así a Eratóstenes.

Las últimas mediciones dan la cifra de 40.067,96 kilómetros para la longitud de la circunferencia de la Tierra en el Ecuador. El diámetro de la Tierra varía ligeramente según la dirección debido a que nuestro planeta no es una esfera perfecta; la longitud media de este diámetro es de 12.739,71 kilómetros. El área de la superficie es de 509.903.550 kilómetros cuadrados. Contenido:

§. La Luna§. La Luna

§. El Sol

§. Paralaje

§. El tamaño del sistema solar

Si el Universo consistiera únicamente en la Tierra, los griegos habrían resuelto el problema central de la cosmología hace 2.000 años. Pero el Universo no se reduce a la Tierra, y esto lo sabían muy bien los griegos. Por encima de aquélla se extiende el cielo.

Mientras el hombre creyó que la Tierra era plana, no hubo inconveniente alguno en concebir el cielo como una cúpula rígida cuyo borde se ajustaba al plano de la Tierra en todos los puntos de su perímetro. El espacio cerrado así formado tampoco necesitaba tener una altura desmesurada, pues con que ésta fuese de unos dieciséis kilómetros, por ejemplo, bastaría para abarcar las montañas más altas y las nubes.

Ahora bien, si la Tierra era una esfera, el cielo tenía que ser una segunda esfera, más grande que la primera y que envolviese a ésta por completo. Así pues, era la esfera del cielo (la «esfera celeste») la que constituía los límites del Universo; conocer sus dimensiones revestía, por tanto, el máximo interés.

A juzgar por los conocimientos que se derivan de observaciones puramente informales, la esfera celeste debía de ceñirse bastante a la esfera de la Tierra, quizá a una distancia de la superficie de ésta de unos dieciséis kilómetros en todas las direcciones. Si el diámetro de la Tierra era de 12.800 kilómetros, el del cielo podría ser de unos 12.832 kilómetros.

Mas no nos conformemos con observaciones puramente informales, ya que los griegos —y antes que ellos los babilonios y egipcios— tampoco se contentaron con este tipo de observaciones.

La esfera celeste parece describir una vuelta completa alrededor de la Tierra cada veinticuatro horas. Durante este movimiento da la sensación de que el cielo arrastra consigo las estrellas «en bloque», esto es, la posición relativa de las estrellas no varía, sino que éstas permanecen fijas en su sitio año tras año y generación tras generación (de ahí el nombre de «estrellas fijas»). Nada más natural, pues, que pensar que las estrellas se encontraban adosadas a la bóveda celeste como si fueran cabezas de alfiler luminosas; tal fue, en efecto, la creencia que prevaleció hasta el siglo XVII.

Por otra parte, un fenómeno que tuvo que ser observado desde los tiempos prehistóricos es que existen ciertos cuerpos celestes que se mueven con respecto a las estrellas: en un momento dado se encuentran próximos a una estrella determinada, mientras que en una ocasión posterior se hallan cerca de otra distinta. Estos cuerpos no podían estar adosados a la bóveda del cielo, sino que debían hallarse entre ésta y la Tierra.

Los antiguos conocían siete de estos cuerpos, cuyos nombres son (en la forma en que hoy los conocemos), por orden de brillo, los siguientes: el Sol[iii] la Luna, Venus, Júpiter, Marte, Saturno y Mercurio. Los griegos llamaron a estos siete cuerpos «planetes» («errantes»), debido a que erraban entre las estrellas. El vocablo ha llegado hasta nosotros en la forma «planetas».

En algunos casos era posible especular acerca de qué planetas se encontraban más cerca o más lejos de la Tierra. La Luna, por ejemplo, pasaba por delante del Sol en cada eclipse solar; por tanto, la Luna debía encontrarse más próxima a la superficie de la Tierra que el Sol.

En otros casos, los antiguos se basaron en las velocidades relativas de los movimientos planetarios respecto a las estrellas. (La experiencia nos enseña que cuanto más próximo se encuentra al observador un objeto en movimiento, mayor es la velocidad que parece llevar. Un avión en vuelo raso da la sensación de una velocidad increíble, mientras que el mismo aparato volando a un kilómetro de altura apenas parece moverse, a pesar de que quizá vuele a una velocidad mayor que cuando se desplazaba cerca del suelo.)

Basándose en las velocidades relativas respecto a las estrellas, los griegos llegaron a la conclusión de que la Luna era el más próximo de los siete planetas. En cuanto a los seis restantes, se estimó que el más cercano era Mercurio, luego Venus, el Sol, Marte, Júpiter y el más lejano Saturno.

Por consiguiente, para determinar la distancia de los cuerpos celestes es obvio que había que comenzar por la Luna, pues si resultaba imposible calcular la distancia entre este planeta y la Tierra, pocas esperanzas cabría albergar de poder determinar esta magnitud para los demás cuerpos celestes.

El primero que efectuó un cálculo riguroso de la distancia a la Luna fue el astrónomo griego Aristarco de Samos (320-250 a. J.), quien trabajó con observaciones realizadas durante un eclipse lunar. La curvatura de la sombra proyectada por la Tierra sobre la Luna permitía averiguar el tamaño de la sección transversal de dicha sombra en relación con el tamaño de la Luna. Suponiendo que el Sol estaba mucho más alejado de la Tierra que la Luna y utilizando conocimientos básicos de geometría, Aristarco logró averiguar la distancia que debía mediar entre la Luna y la Tierra para que la sombra proyectada sobre aquélla tuviese las dimensiones observadas.

Este método fue mejorado y refinado, poco más de un siglo más tarde, por Hiparco de Nicea (190-120 a. J.), otro astrónomo griego y quizá el más notable de la Antigüedad.

Hiparco llegó a la conclusión de que la distancia entre la Luna y la Tierra equivalía aproximadamente a treinta veces el diámetro de ésta. Aceptando la cifra de Eratóstenes para el diámetro de la Tierra (12.800 km.), la distancia de la Luna resultaba ser de 384.000 kilómetros.

Esta cifra es excelente si tenemos en cuenta el estado en que se encontraba el arte de la astronomía en aquellos tiempos. La cifra más exacta de que disponemos en la actualidad para la distancia media entre los centros de la Luna y la Tierra es 384.317,2 km. Decimos distancia media porque la Luna no describe un círculo perfecto alrededor de la Tierra, sino que en algunos puntos se acerca y en otros se aleja. La distancia mínima a que se acerca (perigeo) es de 356.334 km. y la máxima a que se aleja (apogeo) de 406.610 km.

Conociendo esta distancia, puede calcularse el diámetro de la Luna a partir de su tamaño aparente. Dicho diámetro resulta ser de 3.480 km., con una circunferencia, por tanto, de 10.900 km. Notablemente menor que la Tierra, pero de un tamaño todavía respetable.

Una vez determinada la distancia a la Luna, quedó refutada irremisiblemente la idea de que el cielo quizá se hallara bastante cerca de la esfera terrestre, pues incluso medida por los patrones griegos dicha distancia resultaba tremenda. El cuerpo celeste más cercano, la Luna, se encontraba a más de un tercio de millón de kilómetros. Los demás planetas tenían que estar más lejos, quizá mucho más lejos.

¿Podían seguir haciéndose estimaciones? ¿Y el Sol?

Aristarco descubrió que cuando la Luna se encontraba exactamente en el primer cuarto (o en el último), ella misma, el Sol y la Tierra ocupaban los vértices de un triángulo rectángulo. Midiendo el ángulo que separa a la Luna del Sol (vistos ambos desde la Tierra) y utilizando conocimientos elementales de trigonometría, podía calcularse el cociente entre las distancias a la Luna y al Sol. Así pues, conocida la distancia a la Luna era posible calcular la del Sol.

Por desgracia para Aristarco, la medición de ángulos en el espacio sin disponer de buenos instrumentos es una operación bastante difícil, como tampoco es fácil determinar el momento exacto en que la Luna se halla en el primer cuarto. La teoría con que trabajó este astrónomo era matemáticamente perfecta; las medidas, en cambio, tenían un pequeño error, suficiente para proporcionar unos resultados de todo punto imprecisos. Aristarco llegó a la conclusión de que la distancia del Sol era veinte veces la de la Luna. Si la Luna se hallaba a 384.000 km. de la Tierra, el Sol debía encontrarse a poco menos de 8.000.000 de km., estimación que queda muy por bajo de la realidad (pero que constituía una prueba más de la inesperada magnitud del Universo).

Así pues, podemos decir que hacia 150 a. J., y tras cuatro siglos de astronomía minuciosa, los griegos habían logrado determinar con cierta exactitud la forma y dimensiones de la Tierra y la distancia a la Luna, pero sin conseguir demostrar mucho más. Concluyeron que el Universo era una esfera gigantesca de varios millones de kilómetros de diámetrocomo mínimo, en cuyo centro colocaron un sistema Tierra-Luna con unas dimensiones que seguimos aceptando hoy día.

§. El Sol

Durante los 1.800 años que siguieron a la época de Hiparco, los conocimientos del hombre acerca de las dimensiones del Universo no progresaron. Parecía imposible calcular la distancia de cualquiera de los planetas, exceptuada la Luna, y si bien es cierto que se hicieron diversas especulaciones en torno a la distancia del Sol, ninguna de ellas poseía valor alguno.

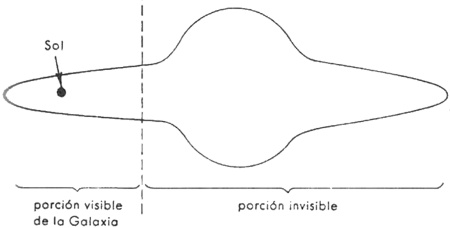

Una de las razones que explican esta falta de progreso después de los tiempos de Hiparco es que los griegos habían desarrollado un modelo del sistema planetario cuyas aplicaciones eran bastante limitadas. Tanto Hiparco como los astrónomos que vinieron después que él consideraban la Tierra como el centro del Universo. La Luna y el resto de los planetas giraban (de un modo bastante complicado) alrededor de la Tierra; más allá de aquéllos giraba también la bóveda de las estrellas alrededor de nuestro planeta. Los detalles de este sistema quedaron registrados para la posteridad en las obras de otro astrónomo, Claudius Ptolomaeus, que vivió en Egipto y escribió hacia el año 130 d. J. Su nombre ha llegado a nuestros días en la forma Ptolomeo y el «sistema geocéntrico» («Tierra en el centro») se denomina a menudo «sistema ptolemaico» en honor suyo.

Tal sistema permitió a los astrónomos calcular los movimientos aparentes de los planetas respecto al fondo de las estrellas con una precisión suficiente para las necesidades de aquel tiempo. Pero esta precisión no bastaba para calcular distancias más allá de la Luna.

Los cimientos para la construcción de un nuevo modelo de los cielos fueron obra del astrónomo polaco Nicolás Copérnico (1473-1543), quien en un libro publicado en 1543, el mismo día de su muerte, sugirió que era el Sol, y no la Tierra, lo que constituía el centro del Universo. De acuerdo con su teoría, el sistema planetario era de hecho un «sistema solar».

En realidad, esta idea había sido sugerida ya por Aristarco diecinueve siglos atrás, pero en aquel tiempo había resultado una concepción radical, demasiado radical para poder aceptarla. De acuerdo con el «sistema heliocéntrico» («helios» significa «Sol» en griego), la Tierra y los demás planetas girarían alrededor del Sol y la ingente masa de materia sólida sobre la que pisa el hombre volaría a través del espacio, sin que aquél, el hombre, se percatara de ello. De este modo, los planetas no serían siete, sino seis: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y la Tierra. El Sol no figuraría ya entre los planetas, sino que constituiría el centro inmóvil. Por otro lado, la Luna tampoco sería un planeta en pie de igualdad con el resto, ya que ésta, aunque el sistema fuera heliocéntrico, no giraría alrededor del Sol, sino de la Tierra. Los cuerpos que rotaban alrededor de un planeta recibieron el nombre de «satélites», y entre éstos figuraba precisamente la Luna.

El sistema copernicano comenzó a abrirse paso poco a poco en la mente de los astrónomos, pues por aquel entonces se había comprobado ya que la visión geocéntrica del universo presentaba numerosos defectos. Las matemáticas que requería el viejo sistema para calcular las posiciones de los planetas eran tediosas y proporcionaban resultados que no concordaban con las minuciosas observaciones realizadas por las nuevas generaciones de astrónomos pertenecientes a la primera época de los tiempos modernos.

El sistema heliocéntrico suministró resultados algo más precisos y simplificó el aparato matemático, pero tampoco era un modelo exacto: Copérnico seguía concibiendo las órbitas planetarias como combinaciones de circunferencias perfectas, concepción que resultó ser totalmente inadecuada.

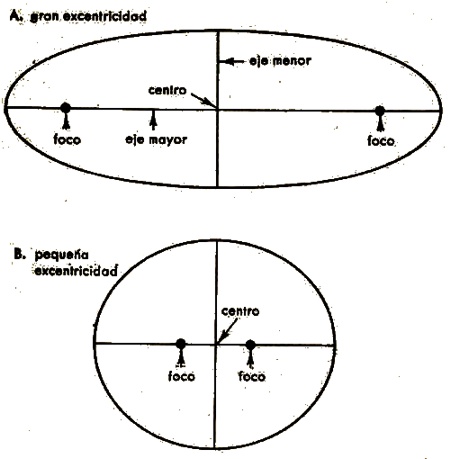

En 1609 se estableció por fin un modelo exacto. Habiendo estudiado las excelentes observaciones que acerca de la posición del planeta Marte realizara su antiguo mentor, el astrónomo danés Tycho Brahe (1546-1601), Johannes Kepler (1571-1630), astrónomo alemán, decidió por último que la única figura geométrica que podía concordar con las observaciones era la elipse[iv]. Kepler demostró que el Sol ocupaba uno de los focos de la órbita elíptica de Marte.

Más tarde se comprobó que esta misma afirmación era válida para todos los planetas que giraban alrededor de la Tierra, así como para la Luna en sus evoluciones alrededor de ésta. En todos estos casos la órbita era una elipse y el cuerpo central ocupaba siempre uno de los focos de la misma.

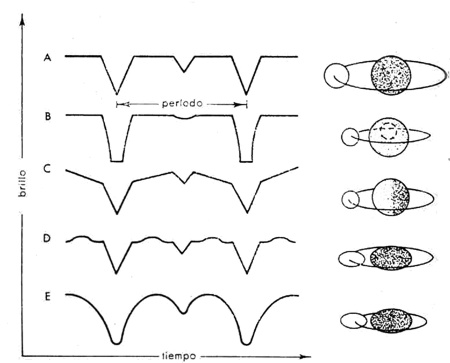

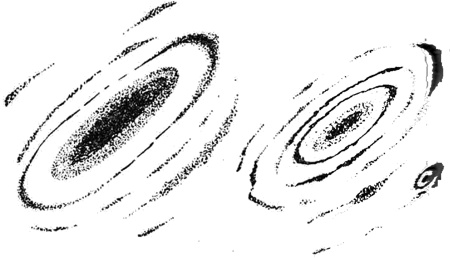

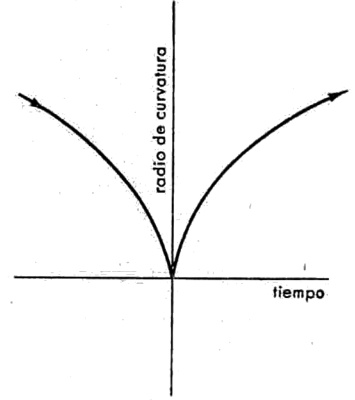

Figura 2

En resumen, se podía trazar un modelo muy preciso del sistema solar, especificando con exactitud la proporción entre las distintas órbitas. Sin embargo, existía un inconveniente; comparando los tiempos de revolución lo único que podía decirse era que un planeta dado se hallaba, por ejemplo, dos veces más alejado del Sol que otro, pero era imposible especificar a qué distancia exacta del Sol se hallaba uno u otro planeta. Existía el modelo, pero faltaba la escala sobre la que estaba construido. Pese a ello, el modelo dio una idea del tamaño del sistema solar: ahora se sabía que Saturno, el planeta más lejano de los que conocían los griegos (o Kepler), se hallaba a una distancia del Sol aproximadamente diez veces superior a la de la Tierra.

Ahora bien, en el momento en que se lograse determinar la distancia entre la Tierra y un planeta cualquiera, la escala quedaría fijada y podría calcularse la distancia de todos los planetas. El problema estribaba, pues, en determinar correctamente una distancia planetaria.

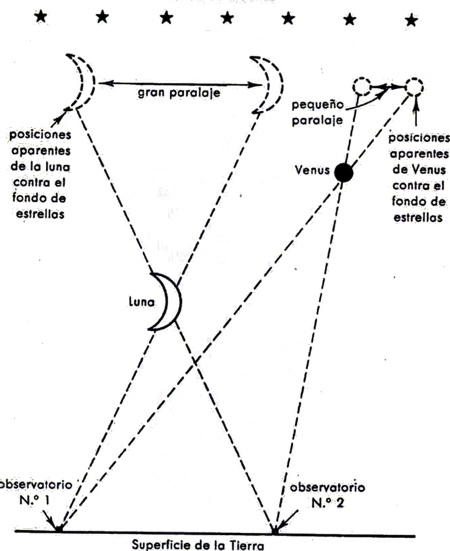

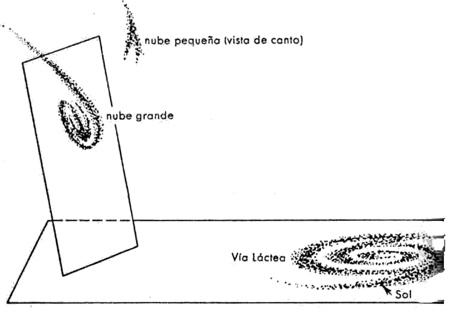

§. Paralaje

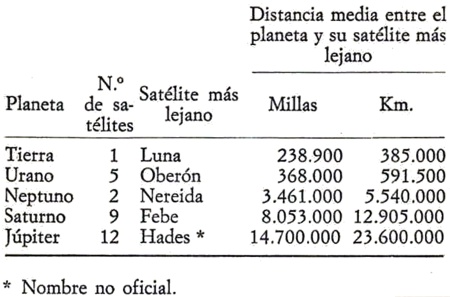

Para calcular la distancia de un cuerpo planetario podía hacerse uso de un fenómeno conocido con el nombre de paralaje. Este fenómeno admite una ilustración muy simple, que consiste en colocar un dedo delante de los ojos contra un fondo que no sea uniforme. Manteniendo inmóviles la cabeza y el dedo y mirando alternativamente con un ojo y otro, se observa que la posición del dedo respecto al fondo varía. Acercando más el dedo a la cara, las dos posiciones aparentes del dedo abarcarán una porción mayor del fondo.

Este efecto se debe a que entre los dos ojos existe una separación de varios centímetros, de modo que la línea imaginaria que une el dedo con uno de los ojos forma un ángulo apreciable con la que une el dedo con el otro. Si prolongamos ambas líneas hasta el fondo, resultarán sendos puntos que corresponden a las dos posiciones aparentes del dedo. Cuanto más próximo a los ojos coloquemos el dedo, mayor será el ángulo y mayor, por tanto, el desplazamiento aparente. Si los ojos estuvieran separados por una distancia mayor, aumentaría también el ángulo formado por las dos líneas, creando así un mayor desplazamiento aparente del dedo contra el fondo. (Por lo general, el fondo se encuentra tan alejado que un punto cualquiera sobre él forma con los dos ojos del observador un ángulo demasiado pequeño para poder medirlo. De ahí que el fondo pueda considerarse fijo.)

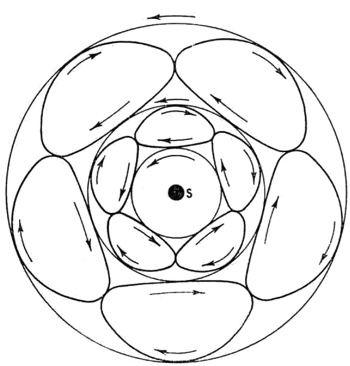

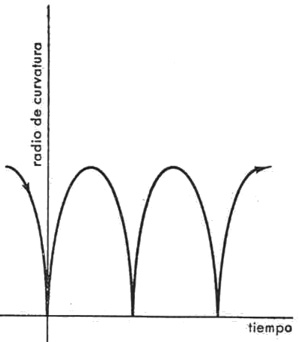

Figura 3

Conocidos el desplazamiento aparente de la Luna contra el fondo estrellado (suponiendo que las estrellas se hallan tan lejos que su posición permanece fija aunque varíe la situación del observatorio) y la distancia que media entre ambos observatorios, puede calcularse la distancia de la Luna con ayuda de la trigonometría.

Este experimento era perfectamente factible, pues el desplazamiento aparente de la Luna respecto a las estrellas al variar la posición del observador es bastante grande. Los astrónomos han normalizado dicho desplazamiento para el caso en que uno de los observadores vea la Luna en el horizonte y el otro justo encima de su cabeza. La base del triángulo es entonces igual al radio de la Tierra y el ángulo con vértice en la Luna es el «paralaje horizontal ecuatorial». Su valor observado es de 57,04 minutos de arco, o bien 0,95 grados de arco[v]. Desplazamiento realmente apreciable, pues equivale a dos veces el diámetro aparente de la luna llena. Se trata, por tanto, de una magnitud que se puede medir con suficiente precisión, permitiendo así obtener un buen valor para la distancia de la Luna. Esta distancia, calculada por la técnica del paralaje, concordaba bien con la cifra obtenida por ese antiguo método basado en la sombra proyectada por la Tierra durante un eclipse lunar.

Por desgracia, las condiciones que prevalecían hacia el año 1600 no permitían emplazar los observatorios a una distancia suficiente entre sí; esto, junto con la enorme distancia a que se hallaban los planetas, determinaba un desplazamiento aparente contra el fondo estrellado demasiado pequeño para ser susceptible de medidas precisas.

Años más tarde, en 1608, llegó el invento (o reinvento) del telescopio, debido al científico italiano Galileo Galilei (1564-1642). Este instrumento permitió aumentar los pequeños desplazamientos propios del paralaje, de suerte que una distancia angular imposible de detectar a simple vista se convertía, gracias al telescopio, en otra fácilmente mensurable.

Los planetas más cercanos (y por consiguiente, aquellos cuyos paralajes eran mayores) eran Venus y Marte. Venus, sin embargo, pasa tan próximo al Sol en su posición de máximo acercamiento a este astro que resulta imposible observarlo (excepto en casos muy raros, en que puede observarse contra el fondo del disco solar, cruzándolo en «tránsito»). Así pues, el objetivo lógico para la determinación del paralaje más allá de la Luna era el planeta Marte.

En 1671 se realizó la primera medida telescópica de calidad de un paralaje planetario. Uno de los observadores era Jean Richer (1630-1696), astrónomo francés que estuvo al frente de una expedición científica a Cayenne, en la Guayana francesa. El otro era el astrónomo ítalo- francés Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), que permaneció en París. Ambos observaron el planeta Marte con la máxima simultaneidad posible y anotaron su posición respecto a las estrellas más próximas. Basándose en la diferencia de posiciones observada y en la distancia conocida de Cayenne a París, fue posible calcular la distancia de Marte en el momento del experimento.

Una vez efectuada esta medida, se disponía ya de la escala del modelo de Kepler, permitiendo así calcular todas las demás distancias del sistema solar. Cassini calculó, por ejemplo, que la distancia entre el Sol y la Tierra era de 140.000.000 de kilómetros, más de nueve millones de kilómetros inferior a la cifra real, pero resultado de todos modos excelente para ser el primer intento. La cifra de Cassini puede considerarse como la primera determinación útil de las dimensiones del sistema solar.

Durante los dos siglos que siguieron a los tiempos de Cassini se realizaron medidas algo más exactas de los paralajes planetarios. Algunas de ellas se referían a Venus, planeta que, en ciertas ocasiones, pasa justamente entre la Tierra y el Sol, apareciendo como un pequeño cuerpo circular oscuro que cruza el disco brillante del Sol. Tales «tránsitos» se registraron, por ejemplo, en 1761 y 1769. Si el tránsito se observa desde distintos observatorios, se comprueba que tanto el momento en que Venus parece establecer contacto con el disco solar, como el momento en que se separa de éste y el tiempo que dura el tránsito, difieren de un observatorio a otro. Conocidas estas diferencias y las distancias entre los distintos observatorios, es posible calcular el paralaje de Venus; a partir de él, la distancia de este planeta, y a partir de ella, la distancia del Sol.

En 1835, el astrónomo alemán Johann Franz Encke (1791-1865) utilizó los datos relativos a los tránsitos de Venus para calcular la distancia del Sol, que resultó ser de 153.450.000 km. Esta cifra excedía un poco a la real, pero sólo en algo más de tres millones de kilómetros.

La dificultad para obtener valores aún más exactos estribaba en que Venus y Marte aparecían en el ocular del telescopio como esferas diminutas, lo cual impedía fijar con precisión la posición del planeta Venus era especialmente decepcionante en este aspecto, pues la espesa capa atmosférica que lo envuelve producía efectos ópticos que velaban ligeramente el momento exacto del contacto con el disco solar durante el tránsito.

Después sobrevino un acontecimiento inesperado. En 1801, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi (1746-1826) descubrió un pequeño planeta cuya órbita se hallaba entre Marte y Júpiter y lo bautizó con el nombre de Ceres. Este pequeño planeta resultó tener un diámetro algo inferior a 800 km. A medida que avanzó el siglo, se fueron descubriendo cientos de planetas aún menores, todos ellos girando entre las órbitas de Marte y Júpiter. Se trataba de los «asteroides». Más tarde, en 1898, el astrónomo alemán Karl Gustav Witt (1866-1946) descubrió Eros, un asteroide cuya trayectoria se alejaba de la «zona de los asteroides». Parte de su órbita pasaba por la de Marte, aproximándose bastante a la de la Tierra.

Estaba previsto que en 1931 Eros se acercaría a la Tierra a una distancia de unos 2/3 la de Venus (que, de los grandes planetas, es el más cercano a la Tierra). Este acercamiento tan marcado significaba un paralaje nada común y fácilmente mensurable. Por otra parte, el tamaño de Eros es tan pequeño (se estima que su diámetro máximo es de unos 24 km.) que no existía atmósfera alguna que pudiese difuminar sus contornos, con lo cual, y a pesar de su proximidad, el asteroide se observaría como un simple punto luminoso. De este modo podría determinarse su posición con gran exactitud.

Inmediatamente se organizó un vasto proyecto a escala internacional. Se estudiaron miles de fotografías, llegando por fin a la conclusión, a partir del paralaje y de la posición de Eros observados, que el Sol se encontraba a muy poco menos de 150.000.000 de kilómetros de la Tierra. Esta cifra es un promedio, pues nuestro planeta gira alrededor del Sol describiendo una elipse, no una circunferencia. La mínima distancia entre la Tierra y el Sol («perihelio») es de 147.000.000 de kilómetros y la máxima («afelio») de 152.200.000 kilómetros.

§. El tamaño del sistema solar

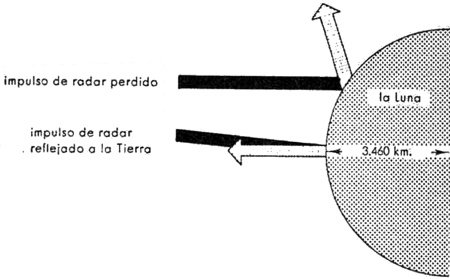

En tiempos recientes se ha descubierto un método de medida más perfecto que el del paralaje. Se trata de una técnica que consiste en emitir al espacio ondas de radio muy cortas («microondas»), del tipo de las que se utilizan en el radar; las ondas rebotan en el planeta —Venus, por ejemplo— y vuelven a ser captadas y detectadas en la Tierra. Las microondas se desplazan a una velocidad que se conoce con gran exactitud; el lapso de tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción también se puede medir con precisión. Así pues, se trata de una técnica que permite determinar, con mayor precisión que por el método del paralaje, la distancia de ida y vuelta recorrida por el haz de microondas y, a partir de ella, la distancia de Venus en un momento dado.

En 1961 se recibieron microondas reflejadas por Venus. Utilizando los datos recogidos se calculó que la distancia media entre la Tierra y el Sol es de 149.570.000 kilómetros.

Haciendo uso del modelo kepleriano es posible calcular la distancia entre cualquier planeta y el Sol, o bien entre aquéllos y la Tierra en un momento determinado. Sin embargo, resulta más conveniente especificar la distancia al Sol, pues ésta no varía tanto ni de una forma tan compleja como la distancia a la Tierra.

Existen cuatro maneras de expresar las distancias, todas ellas de interés.

En primer lugar se pueden expresar en millones de millas. Esta unidad es muy corriente en Estados Unidos y en Gran Bretaña para medir grandes distancias.

En segundo lugar, se pueden dar en millones de kilómetros. El kilómetro es la unidad que se emplea corrientemente en los países civilizados (exceptuados los anglosajones) para medir grandes distancias y es utilizada también por los científicos de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos y Gran Bretaña. Un kilómetro equivale a 1.093,6 yardas o 0,6213 millas. Equivale por tanto, con una precisión razonable, a 5/8 de milla.

En tercer lugar, y con el fin de evitar los millones de millas o de kilómetros, se puede establecer que la distancia media de la Tierra al Sol valga una «unidad astronómica» (U. A. en abreviatura). De este modo, las distancias podrán expresarse en U. A., donde 1 U. A. es igual a 92.950.000 millas o 149.588.000 km. Para todos los efectos es suficientemente preciso decir: 1 U. A.= 150.000.000 de kilómetros.

En cuarto lugar, la distancia se puede expresar en función del tiempo que tarda la luz (o una radiación similar, como las microondas) en recorrerla. La luz se mueve, en el vacío, a una velocidad de 299.792,5 km. por segundo, valor que se puede redondear hasta 300.000 kilómetros por segundo sin que se cometa un error excesivo. Esta velocidad equivale a 186.282 millas por segundo.

Por consiguiente, podemos definir una distancia de aproximadamente 300.000 km. como «1 segundo-luz» (la distancia recorrida por la luz en un segundo). Sesenta veces esa cantidad, o bien 18.000.000 de kilómetros es «1 minuto-luz» y sesenta veces ésta, o sea 1.080.000.000 kilómetros, es «1 hora-luz». El error que se comete tomando una hora-luz igual a mil millones de kilómetros no es demasiado grande.

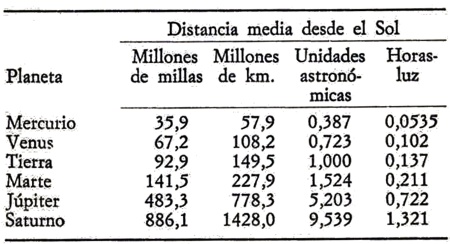

Recordando todo esto, confeccionemos una lista de los planetas conocidos en la Antigüedad, anotando al lado las distancias medias al Sol en cada una de las unidades anteriores:

Pero esta cifra también quedó superada con el paso del tiempo. En 1781, el diámetro de las órbitas planetarias sufrió de golpe un aumento del doble, cuando el astrónomo germano-inglés William Herschel (1738-1822) descubrió el planeta Urano. Dicho diámetro volvió a doblarse luego en dos etapas: en 1846, el astrónomo francés Urbain Jean Joseph Leverrier (1811-1877) descubría Neptuno, y en 1930 el astrónomo americano Clyde William Tombaugh (n. 1906) descubría Plutón.

A continuación se especifican las distancias del Sol a cada uno de estos tres miembros lejanos del sistema solar:

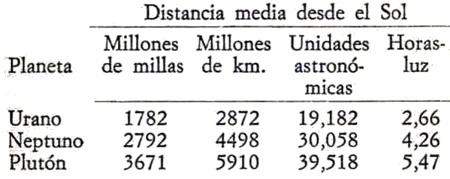

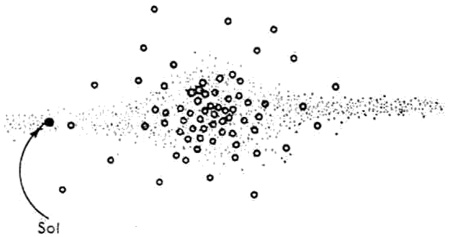

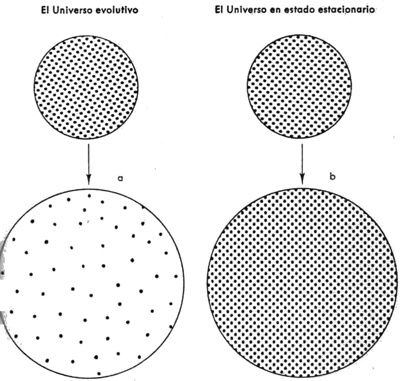

Figura 4. Tamaño del sistema solar.

Este hecho era conocido incluso antes de que el descubrimiento de Urano viniera a dilatar, por así decirlo, las fronteras de la porción estrictamente planetaria del sistema solar. El científico inglés Isaac Newton (1642-1727) consiguió formular en 1684 la ley de la gravitación universal. Esta ley explicaba la existencia del modelo kepleriano del sistema solar de un modo matemático directo y permitía calcular la órbita de un cuerpo alrededor del Sol aun en el caso de que aquél sólo fuera visible durante parte de dicha órbita.

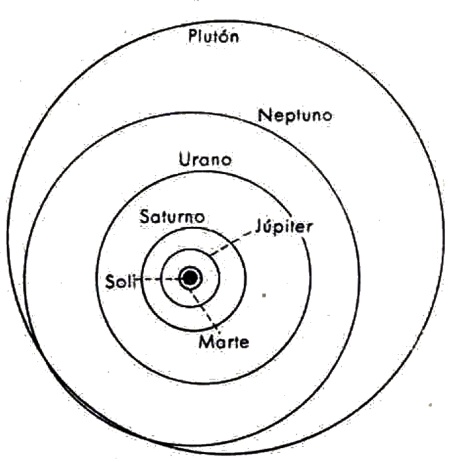

Esto, a su vez, hacía posible el estudio de los cometas, cuerpos de luminosidad difusa que aparecían de vez en cuando en el cielo. Durante la Antigüedad y los tiempos medievales los astrónomos habían pensado que los cometas surgían a intervalos irregulares y siguiendo trayectorias que no se sujetaban a ninguna ley natural. Las gentes, por su parte, estaban convencidas de que el único fin de estos cuerpos era el de predecir algún desastre.

El astrónomo inglés Edmund Halley (1656-1742), amigo de Newton y más joven que éste, intentó aplicar los cálculos gravitatorios a los cometas, observando que algunos de ellos, muy espectaculares, aparecían en el cielo a intervalos de setenta y cinco o setenta y seis años. En 1704, Halley lanzó la hipótesis de que todos estos cometas eran en realidad un solo cuerpo que se movía alrededor del Sol en una elipse regular, pero tan alargada que la mayor parte de la órbita quedaba a una distancia ingente de la Tierra. Cuando el cometa se encontraba lejos de la Tierra no era visible, pero cada 75 ó 76 años pasaba por la parte de su órbita más cercana al Sol (y a la Tierra) y entonces sí era posible observarlo.

Halley calculó la órbita y predijo que el cometa volvería a ser visible en 1758. Así fue (dieciséis años después de la muerte de este astrónomo), y desde entonces este cometa se llama «cometa de Halley». Repasando los archivos históricos se comprueba que hasta la fecha se han registrado 28 apariciones de este cometa, datando la primera de 240 a. J.

Figura 5. El cometa de Halley.

Dentro de su especie, el cometa Halley es uno de los más próximos al Sol. Existen algunos cometas cuyas órbitas en torno a este astro son tan alargadas que aquéllos sólo aparecen en el cielo a intervalos de muchos siglos e incluso milenios. Estos cometas llegan a alejarse del Sol no ya miles de millones de kilómetros, sino, con toda probabilidad, cientos de miles de millones. Según una teoría formulada en 1950 por el astrónomo holandés Jan Hendrik Oort (n. 1900) es posible que exista una gran nube de cometas cuyas órbitas se hallen a distancias inmensas del Sol y, por tanto, jamás se hagan visibles.

De aquí se sigue que el sistema solar muy bien pudiera tener un diámetro máximo del orden de un billón de kilómetros o más. Un rayo de luz tardaría cuarenta días en cubrir esta distancia, de suerte que el diámetro del sistema solar puede estimarse en más de 1 «mes-luz».

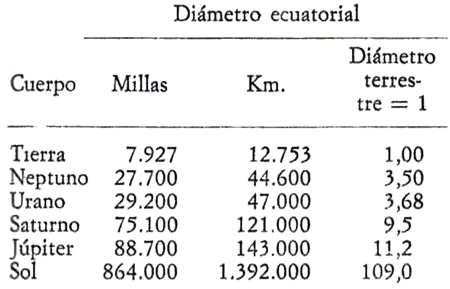

Por otra parte, la relativa insignificancia de la Tierra tampoco es cuestión sólo de distancias. Observados a través del telescopio, los cuatro planetas exteriores (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) se convierten en esferas de tamaño perfectamente mensurable. Una vez que se logró saber la distancia entre estos planetas y la Tierra fue posible traducir el tamaño aparente de estas esferas a medidas absolutas. Hecho esto, se comprueba que cualquiera de los cuatro planetas mencionados es un gigante comparado con la Tierra, si bien es verdad que incluso el mayor de ellos resulta enano al lado del Sol.

* * * *

Cada uno de los planetas gigantes tiene a su vez un sistema de satélites, al lado de los cuales la Tierra resulta insignificante. De los satélites exteriores, los primeros en ser descubiertos fueron los cuatro más grandes de Júpiter, observados en 1610 por Galileo a través de su primer telescopio rudimentario. De los grandes satélites, el último que se descubrió fue Tritón, satélite de Neptuno, detectado en 1846 por el astrónomo inglés.William Lassell (1799-1880). Otros más pequeños fueron descubiertos más tarde; por ejemplo, Nereida, un segundo satélite de Neptuno, fue observado por primera vez en 1949 por el astrónomo holandés-americano Gerard Peter Kuiper (n. 1905). El número total de satélites conocidos hoy día en el sistema solar asciende a treinta y dos, incluida la Luna.

La tabla siguiente proporciona una idea del tamaño de algunos sistemas de satélites comparado con el de la Tierra:

§. La bóveda celeste§. La bóveda celeste

§. La multiplicidad de soles

§. En busca de los paralajes estelares

§. La distancia de las estrellas más cercanas

Sí el Universo no consistiera más que en el sistema solar, el problema de su tamaño habría quedado resuelto en esencia hacia 1700. Pero el sistema solar no es todo el Universo: quedan las estrellas.

En 1700, nada impedía aún creer en una bóveda sólida que limitara el Universo y en la cual estuvieran fijadas las estrellas como puntos luminosos, como tampoco había nada que se opusiera a pensar que esta bóveda no se hallaba (posiblemente) mucho más allá de los confines del sistema solar. Tales eran las ideas de Kepler en punto a esta cuestión.

Las medidas de paralajes, que habían permitido calcular la escala del sistema solar en el siglo XVII, no eran aplicables a las estrellas y no hicieron mella, por tanto, en el concepto del «cielo sólido». La separación entre dos estrellas vecinas no variaba de un modo mensurable por muy distantes que se encontraran los observatorios terrestres desde los que se efectuaban las medidas. Incluso situando los dos observatorios en extremos opuestos de la Tierra no se apreciaba ningún cambio detectable en la posición de las estrellas. Hecho nada sorprendente, pues aun suponiendo que éstas se encontraran poco más allá de la órbita de Saturno, esta distancia sería ya demasiado grande para que el paralaje resultante pudiera ser medido con los medios de que se disponía en 1.700.

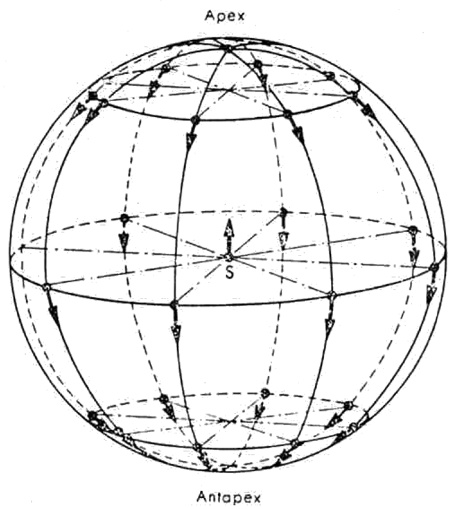

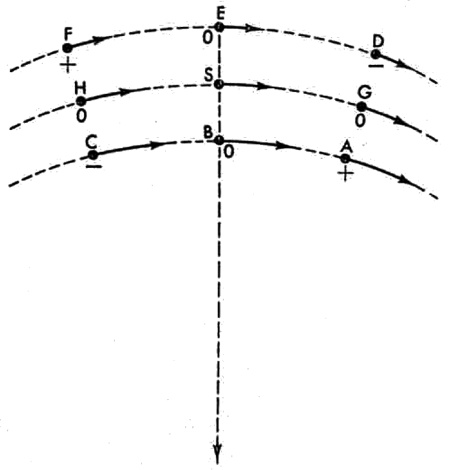

Ahora bien, la superficie de la Tierra no constituía el último recurso del astrónomo para la resolución de este problema. Cierto que el diámetro de nuestro planeta no medía más que unos 12.000 Km., pero en su movimiento alrededor del Sol el globo entero se trasladaba a través del espacio, y entre ambos extremos de la órbita mediaba una distancia de 299.000.000 de kilómetros. De modo que si se registraba la posición de las estrellas una tarde y se volvía a registrarla otra tarde, pero medio año después, el astrónomo habría realizado dos observaciones desde dos posiciones separadas entre sí una distancia equivalente a 23.600 veces el diámetro de la Tierra. El paralaje se vería multiplicado por el mismo factor. A medida que la Tierra describe su órbita, la posición aparente de una estrella cualquiera iría desplazándose, describiendo al cabo de un año una diminuta elipse en el cielo, algo así como la imagen reflejada de la órbita terrestre. La distancia angular entre el borde y el centro de la elipse sería el «paralaje estelar».

El método anterior no es aplicable a los planetas, porque éstos describen a lo largo del año una trayectoria tan complicada en el espacio que cualquier desplazamiento paraláctico originado por el movimiento de la Tierra queda enmascarado. Tratar de separar el movimiento propio del planeta de aquel otro (relativo) que posee en virtud del movimiento de la Tierra sería una tarea en extremo ardua, y por lo demás proporcionaría resultados menos precisos que los que se obtienen por el método de los paralajes ordinarios. Las estrellas, por el contrario, permanecen prácticamente fijas a lo largo del año, lo cual hacía concebir esperanzas de poder observar un desplazamiento paraláctico útil.

Pero tal desplazamiento no fue observado. La década de 1800-1809 tocó a su fin sin que los astrónomos hubiesen conseguido detectar el paralaje estelar de una sola estrella. Las razones que cabía alegar para explicar este fracaso eran varias.

Figura 6. Paralaje estelar.

Por ejemplo: aun partiendo de la base de que la Tierra se mueve, no se observaría ningún paralaje si todas las estrellas se hallaran prácticamente a la misma distancia, pues este efecto sólo se manifiesta cuando se observa la posición que un objeto relativamente cercano ocupa respecto a otro más o menos distante. Si efectivamente existiera una bóveda celeste rígida, todas las estrellas experimentarían un desplazamiento idéntico al variar ligeramente la posición del observador (y esta variación por fuerza era «ligera», pues el desplazamiento máximo de la Tierra a lo largo de su órbita resulta pequeño comparado con el Universo, incluso con el pequeño Universo que algunos científicos aceptaban en 1700). En tal caso no se observaría paralaje alguno.

¿Pero se podía aceptar realmente la teoría de la bóveda celeste rígida? Varios eran los argumentos que inducían a pensar que las distancias entre las estrellas y la Tierra quizá fuesen muy variables. Las estrellas estarían entonces distribuidas a lo largo y a lo ancho de un espacio muy amplio, y el Universo no tendría una frontera rígida.

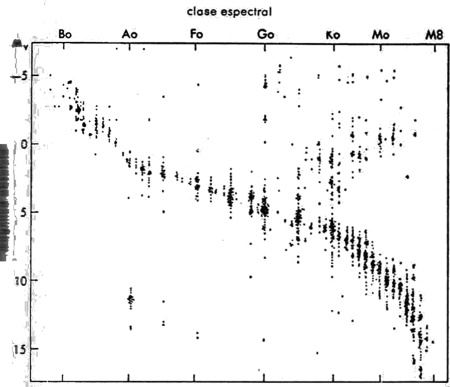

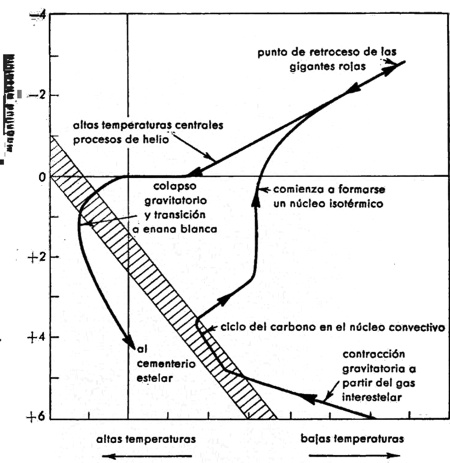

Por una parte, el brillo de las estrellas varía, hecho evidente para quien haya contemplado alguna vez el cielo de noche. De Hiparco había partido el primer intento de sistematizar de algún modo estas diferencias de brillo, para lo cual dividió las estrellas en seis clases o «magnitudes». Las estrellas más brillantes las clasificó dentro de la primera magnitud, las de brillo un poco menor dentro de la segunda magnitud, y así sucesivamente hasta llegar a la sexta, en la cual se incluían las estrellas más tenues que se pueden observar a simple vista.

Los astrónomos modernos miden el brillo de las estrellas con ayuda de instrumentos que, naturalmente, no se conocían en la Antigüedad, definiendo además las diversas magnitudes con precisión matemática. Una diferencia de 5 magnitudes (por ejemplo, de 1 a 6) representa un cociente de 100 medido en brillo. En otras palabras, una estrella de magnitud 1 es 100 veces más brillante que otra de magnitud 6. Por consiguiente, una diferencia de una sola magnitud representa, en cuanto a brillo, un cociente de 2.512, ya que 2,512 ´ 2,512 ´ 2,512 ´ 2,512 ´ 2,512 es igual a 100.

Para medir el brillo existen métodos de medida muy precisos que permiten definir la magnitud de una estrella hasta décimas de magnitud. Por ejemplo, la estrella Aldebarán, de gran brillo, tiene una magnitud de 1,1, mientras que Régulo, algo más tenue, es de magnitud 1,3. La magnitud de la estrella Polar, de menor brillo que las anteriores, es de 2,1, y la de Electra, una de las estrellas de las Pléyades, de 3,8.

Existe una serie de estrellas más brillantes que Aldebarán y, por consiguiente, de magnitud superior a 1,0. Procyon tiene una magnitud de 0,3, y Vega, más brillante aún, de 0,1. A las estrellas de máximo brillo es preciso asignarles magnitudes negativas. Canopo tiene una magnitud de —0,7 y Sirio de —1,4.

Además de las estrellas, es posible incluir en este esquema a los planetas, la Luna y el Sol. Venus, Marte y Júpiter poseen, en ocasiones, un brillo mayor que el de las estrellas más radiantes: Júpiter llega a alcanzar una magnitud de —2,5 Marte de —2,8 y Venus de —4,3. La Luna llena tiene una magnitud de —12,6 y el Sol de -26,9.

Trasladándonos al extremo opuesto podemos decir que existen estrellas más tenues que la sexta magnitud, aun cuando a simple vista son invisibles. La primera vez que Galileo enfocó su telescopio hacia los cielos, en el año 1609, observó cientos de estrellas que hasta entonces le habían resultado imposibles de detectar. Hoy día se observan y estudian estrellas de magnitud 7, 8, 9 y mucho más arriba en la escala numérica y abajo en la escala de brillos. Los telescopios más potentes con que se cuenta en la actualidad son capaces de distinguir miles de estrellas de magnitudes superiores a 23,5.

Si todas las estrellas tuvieran el mismo brillo intrínseco (o «luminosidad»), cabría suponer que la diferencia en el brillo aparente era debida única y exclusivamente a la distancia. Las estrellas más cercanas parecen más brillantes que las lejanas, por la misma razón que las farolas cercanas parecen emitir una luz más intensa que las distantes.

Nada permitía suponer en 1700 que todas las estrellas poseyeran un brillo intrínseco idéntico. Podría suceder que todas ellas se encontraran a la misma distancia de la Tierra y que la diferencia de brillo fuese una diferencia real, no aparente: las estrellas brillantes eran simplemente más luminosas que las tenues, igual que algunas bombillas son intrínsecamente más luminosas que otras.

Ahora bien, había un hecho que hacía mella de un modo contundente en la hipótesis de la equidistancia de las estrellas.

Los griegos de la Antigüedad habían registrado las posiciones relativas de las estrellas visibles, y los primeros en hacerlo fueron Aristilos y Timocares de Alejandría, en el siglo III a. J. Hiparco procedió de una forma más sistemática: hacia el año 134 a. J. tenía registrada la posición de más de 800 estrellas. Suyo fue además el primer «mapa estelar» de cierta importancia. Este mapa fue preservado para la posteridad por Ptolomeo, quien lo enriqueció con unas doscientas estrellas más.

En 1718 Halley observó, a lo largo de sus estudios sobre la posición de las estrellas, que por lo menos tres de ellas (Sirio, Procyon y Arturo) no ocupaban el lugar que les habían asignado los griegos. La diferencia era tan grande que la posibilidad de que los griegos o Halley se hubiesen equivocado era muy remota. Halley comprobó, por ejemplo, que Arturo se había desplazado un grado (dos veces el diámetro aparente de la Luna) respecto a la posición registrada por los griegos.

Halley dio como evidente que estas estrellas se habían movido. Así pues, no se trataba de estrellas verdaderamente fijas, sino que poseían un «movimiento propio». El movimiento propio de estos astros era en extremo lento comparado con el de los planetas, por lo cual era imposible detectarlo en el transcurso de un día o incluso de un año. Pero al cabo de una generación las estrellas sí se desplazan de un modo perceptible contra el fondo celeste.

La mera existencia del movimiento propio de las estrellas supuso un golpe tremendo contra la hipótesis de un cielo sólido y consistente. Había que pensar que al menos algunas de las estrellas no estaban sujetas a la bóveda celeste, y pronto cundió la impresión de que quizá ninguna de ellas lo estuviera; es más, que tal bóveda no existía.

Ahora bien, el hecho de que las estrellas no se encontraran fijadas a un objeto sólido no excluía la posibilidad de que todas ellas estuviesen situadas prácticamente a la misma distancia. Cabía pensar que estos astros, sin estar fijados a nada, estuvieran distribuidos a lo largo de una estrecha franja del espacio.

Esta hipótesis resultó ser muy improbable porque sólo una minoría exigua de las estrellas exhibía un movimiento propio mensurable. No cabe duda de que una estrella dada podía moverse sin que este movimiento fuese observable, ni siquiera a lo largo de un período bastante prolongado, pues para ello bastaba con que su trayectoria fuese paralela a la línea visual. Pero si las estrellas se movían en direcciones arbitrarias y al azar, el número de las que se moviesen más o menos en ángulo recto a la línea de observación debería ser igual al de las que lo hiciesen en dirección paralela a esta línea. Y si las estrellas poseían movimiento propio, la mitad de ellas, como mínimo, deberían exhibirlo de un modo observable. Investigaciones sumamente minuciosas demostraron, sin embargo, que los movimientos propios mensurables constituían la excepción.

Pero ¿y si abandonáramos la suposición de que todas las estrellas se encuentran a una distancia más o menos igual? Supongamos, en cambio, que están situadas a distancias muy variables. Si todas ellas se mueven a la misma velocidad, o con velocidades que oscilan entre límites razonablemente estrechos, y lo hacen en direcciones aleatorias, podemos llegar a ciertas conclusiones.

Ninguna de las estrellas que se mueven en una dirección más o menos paralela a la línea visual manifestarán un movimiento propio mensurable, va se trate de estrellas distantes o cercanas. De aquellas que se mueven en dirección perpendicular a dicha línea, las más próximas a la Tierra poseerán un movimiento propio mayor que el de las más lejanas.

Figura 7. Movimiento propio y distancia.

Esta asociación de los movimientos propios grandes con una relativa proximidad viene apoyada por el hecho de que son precisamente las estrellas brillantes las que con mayor frecuencia presentan un movimiento propio semejante. Las tres primeras estrellas en que se detectó un movimiento propio —Sirio, Procyon y Arturo— figuran entre las ocho estrellas más brillantes del cielo. Es evidente que una estrella relativamente próxima presentará un brillo intenso a la par que exhibirá un movimiento propio. Según este punto de vista, resulta razonable que el número de estrellas que poseen un movimiento propio mensurable sea bastante reducido. Es perfectamente lógico pensar que sólo las más próximas están suficientemente cercanas para manifestar un movimiento propio, por muy pequeño que sea, y que más allá de éstas se encuentran millones de otras estrellas demasiado remotas para mostrar un movimiento perceptible, incluso a lo largo de varios siglos.Hacia mediados del siglo XVIII estaba perfectamente establecido que no existía ni una bóveda celeste rígida, ni siquiera una franja relativamente estrecha por la cual circulaban las estrellas. Todo lo contrario: éstas se encontraban distribuidas a lo largo y a lo ancho de un espacio vasto e indefinido.

En realidad, esta idea había sido sugerida por algunos eruditos medievales, como el filósofo alemán Nicolás de Cusa (1401-1464); pero lo que en aquellos tiempos había sido mera especulación se convertía ahora en un resultado deducido de observaciones minuciosas.

§. Una multiplicidad de soles

Pero se planteaba una nueva cuestión: si la Tierra se mueve y si las estrellas se encuentran distribuidas a distancias arbitrarias ¿por qué no exhiben las más alejadas un paralaje estelar respecto a las más próximas?

Una de las explicaciones que se dieron de este hecho era tan obvia que fue admitida de un modo casi inmediato: aun las estrellas más próximas se encontraban a tal distancia que sus paralajes eran demasiado pequeños para ser detectados con los instrumentos de que se disponía hacia 1800. (De hecho, Copérnico había esgrimido este mismo argumento contra aquellas críticas que utilizaban la ausencia de paralajes estelares como prueba en contra de la teoría heliocéntrica.) Efectivamente, mediante diversos razonamientos lógicos se podía llegar a hacer una estimación grosera de la distancia de las estrellas más cercanas.

Supongamos, por ejemplo, que las estrellas se mueven realmente a la velocidad de los planetas. En este caso es posible estimar la distancia a la cual el movimiento propio de una estrella se reduce a ese reptar infinitamente lento y apenas mensurable que se observa desde la Tierra.

El movimiento propio más rápido lo posee la «estrella de Barnard», llamada así porque fue descubierta, en 1916, por el astrónomo americano Edward Emerson Barnard (1857-1923). Dicho movimiento es de 10,3 segundos de arco por año.

Para comprender la insignificancia de esta magnitud, recordemos que la circunferencia se divide en 360 grados, cada grado en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Un segundo de arco representa 1/1.296.000 del circuito celeste. Puesto que la Luna tiene un diámetro de 31 minutos de arco, un segundo equivaldría también a 1/1860 del diámetro de la Luna. Júpiter aparece en el cielo como un simple punto de luz, pero el diámetro de su globo, observado a simple vista, es de 30-50 segundos de arco, según la distancia a que se encuentre de la Tierra.

Así pues, decir que la estrella de Barnard se mueve 10,3 segundos de arco al año equivale a afirmar que en un año recorre aproximadamente 1/180 del diámetro de la Luna o bien un cuarto del diámetro de este punto de luz que es Júpiter. Y a pesar de todo, este movimiento propio es tan rápido (comparado con los demás) que la estrella se denomina a veces «estrella fugitiva de Barnard». Lo más frecuente es que los movimientos propios sean del orden de 1 segundo de arco por año, o menos.

Supongamos, pues, que la estrella de Barnard se mueve realmente en dirección perpendicular a nuestra línea visual con la misma velocidad que la Tierra en su trayectoria alrededor del Sol: 28,8 km., por segundo. En un año habría viajado unos 940.000.000 de km. Para que esta distancia corresponda a sólo 10,3 segundos de arco, la estrella de Barnard tendría que encontrarse a unos dieciséis billones de kilómetros de la Tierra, es decir, miles de veces más lejos del Sol que Plutón. Y en estas condiciones, el paralaje que exhibiría la estrella de Barnard sólo sería de 1 segundo de arco. Suponiendo que esta estrella se moviera a una velocidad superior a la de la Tierra (como de hecho ocurre), llegaríamos a la conclusión de que su distancia es aún mayor y su paralaje, por consiguiente, más pequeño todavía.

La tarea de detectar en los cielos la diminuta elipse (1 segundo de arco, o menos, de eje mayor, por ejemplo) que describe una estrella ponía en serios apuros a los astrónomos. El tamaño de esta elipse sería, grosso modo , el de una moneda de cinco pesetas vista desde una distancia de seis kilómetros. Cierto que un movimiento propio de 1 segundo de arco por año no resulta demasiado difícil de observar, pero es que los movimientos propios progresan siempre en la misma dirección, acumulándose, por así decirlo, de año en año. Al cabo de un siglo, una estrella que se mueva a 1 segundo de arco por año se habrá desplazado casi 2 minutos de arco a través del cielo, y esta variación es perfectamente observable con el telescopio. Los movimientos paralácticos, por el contrario, oscilan eternamente de un lado para otro sin acumularse en el transcurso del tiempo.

Si las estrellas se encuentran de hecho a decenas de billones de kilómetros de nosotros como mínimo, resulta interesante pensar que, aun así, sean visibles. A dicha distancia, un objeto de brillo tan tremendo como el Sol aparecería como un diminuto punto de luz, es decir, daría la sensación de ser una estrella. Y a la inversa, cualquier estrella, observada desde una distancia equivalente a la que nos separa del Sol, adquiriría un brillo tan enorme que se nos antojaría otro objeto solar.

Dicho con otras palabras, el Sol es una estrella que sólo difiere de las demás en que la observamos desde una distancia de millones de kilómetros en vez de billones de kilómetros, como ocurre en todos los demás casos. Y también debemos considerar el Universo como un conjunto inmenso de soles, de los cuales el nuestro sólo es uno.

Supongamos ahora que la estrella Sirio fuese tan luminosa como el Sol y que si la luz que llega hasta nosotros es menor, ello se deba solamente a la gigantesca distancia que nos separa de dicha estrella. Sirio tiene una magnitud de —1,6 y el Sol de —26,9, es decir, éste es 25,3 veces más brillante que aquél. Puesto que cada magnitud representa un aumento de brillo por un factor de 2,512, el brillo observado del Sol es 13.200.000.000 de veces el de Sirio.

El brillo de una fuente luminosa varía en proporción inversa al cuadrado de la distancia, lo que equivale a decir que si alejamos la fuente a una distancia doble de la anterior, el brillo disminuirá en (1/2)2 ó 1/4; si la alejamos a una distancia equivalente a cinco veces la anterior, su brillo se reducirá en (l/5)2 ó 1/25.

Para que Sirio resplandezca con un brillo 1/13.200.000.000 veces inferior al del Sol, debe encontrarse 115.000 veces más lejos que éste, ya que-115.000 X 115.000 es igual a 13.200.000.000. Con este razonamiento y sabiendo que el Sol se halla a unos 150.000.000 de km. de nuestro planeta, llegamos a la conclusión de que Sirio debe estar a una distancia algo superior a los 16 billones de kilómetros. En resumen, sea cual fuere el argumento en que nos apoyemos —el del movimiento propio de las estrellas o el de su brillo— desembocamos siempre en las mismas distancias colosales, viéndonos obligados a esperar, en consecuencia, unos paralajes infinitamente pequeños.

Expresar una distancia en billones de kilómetros dice más bien poco. En lugar de ello podemos hacer uso de las unidades de distancia que se derivan de la longitud recorrida por la luz en una unidad concreta de tiempo. Ya dijimos que una hora-luz equivale a 1.080.000.000 de km., pero en lugar de horas-luz consideremos años- luz. A la velocidad de 300.000 km., por segundo, la luz recorre en un año 9.440.000.000.000 de km. Podemos decir, con una precisión aceptable, que un año-luz es igual a diez billones de kilómetros.

Utilizando esta unidad vemos que Sirio (por el razonamiento expuesto antes) se encuentra a unos 16 billones de kilómetros, o aproximadamente dos años-luz, de la Tierra. Y puesto que Sirio es, con toda seguridad, una de las estrellas más próximas (conclusión a que se llega tanto por el criterio del brillo como por el del movimiento propio), es forzoso deducir que todas las distancias estelares hay que medirlas, como mínimo, en años luz. Con el fin de establecer una comparación con el sistema solar, pensemos que un rayo de luz —que salva la distancia entre el Sol y la Tierra en ocho minutos y la que existe entre el Sol y el remoto Plutón en cinco horas y media— no alcanzaría las estrellas más próximas sino al cabo de un viaje de varios años.

§. La busca de los paralajes estelares

A medida que fueron pasando los años y la potencia de los telescopios fue creciendo, aumentaron también las esperanzas de poder detectar los diminutos paralajes estelares y de llegar a determinar las distancias de algunas de las estrellas más próximas, no a partir de supuestos más o menos endebles, sino de modo directo. Mas, por desgracia, sucedía que cuanto más de cerca se observaban estos astros, más complejo parecía el problema.

Por ejemplo, las estrellas más próximas, de las cuales cabía esperar un paralaje grande, eran también aquellas que poseían un movimiento propio bastante considerable, movimiento que era necesario discriminar del desplazamiento paraláctico.

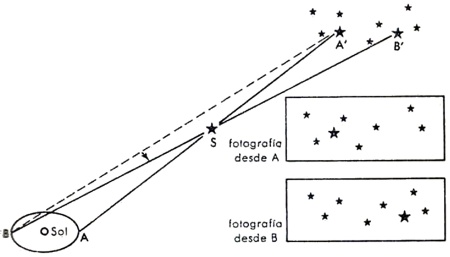

La situación se complicó aún más en 1725, cuando el astrónomo inglés James Bradley (1693-1762), en el curso de una medición precisa de las posiciones estelares, observó pequeños desplazamientos que, efectivamente, hacían que la estrella en cuestión describiese una elipse diminuta en el cielo a lo largo de un año. El problema estribaba en que la posición de la estrella no variaba de acuerdo con lo que cabía esperar de un desplazamiento paraláctico. En vez de pasar por su posición más meridional en diciembre, la estrella lo hacía en marzo, conservando este retraso de tres meses a lo largo de toda la elipse.

En 1728 Bradley consiguió demostrar que este efecto se debía al movimiento de la Tierra a través de los rayos de luz que, procedentes de las estrellas, incidían sobre ella.

Figura 8. Aberración

Algo parecido ocurre con la Tierra: puesto que ésta se mueve a través de una «lluvia» de rayos de luz, el astrónomo deberá inclinar su telescopio un cierto ángulo (muy pequeño) que depende del cociente entre la velocidad de la Tierra y la de la luz. A medida que la dirección de marcha de nuestro planeta va variando en su revolución en torno al Sol, el astrónomo deberá ir modificando la dirección del telescopio de modo acorde. El resultado final es que la estrella describe aparentemente una elipse en el cielo, pero una elipse que no es de origen paraláctico.

El fenómeno que acabamos de describir se denomina «aberración de la luz» y su efecto sobre la posición estelar es mayor que el que produciría el paralaje. Como consecuencia de la aberración, la posición aparente de una estrella puede llegar a desplazarse hasta cuarenta segundos de arco; para detectar el paralaje en estas condiciones habría que separarlo de aquel primer efecto, que es mucho mayor.[vi]

Bradley descubrió asimismo que la dirección del eje de la Tierra respecto a las estrellas oscila ligeramente con un período de dieciocho años y medio, como si nuestro planeta cabecease. Este movimiento se denomina «nutación» (de la palabra latina «nutare», cabecear). El movimiento de nutación se traduce en ligeros cambios en la posición aparente de las estrellas, efecto que también es preciso separar de cualquier posible desplazamiento paraláctico.

La busca del paralaje estelar, que condujo a Bradley al fenómeno de la aberración, llevó a Herschel (el descubridor de Urano) a un hallazgo aún más interesante.

Herschel pensó que eligiendo dos estrellas muy próximas entre sí le resultaría más fácil detectar los cambios minúsculos originados por el paralaje estelar. Este razonamiento se basaba en la hipótesis de que aunque ambas estrellas se encontraran muy cerca de la misma línea visual, una de ellas podría ser mucho más distante que la erra. En este caso, daría la sensación de que la más cercana se estaba moviendo con respecto a la otra. (La idea de llevar a cabo este experimento provino en origen ce Galileo.)

Herschel detectó ciertos desplazamientos casi de entrada, pero no podían atribuirse al paralaje estelar. Un desplazamiento paraláctico (después de eliminar los efectos del movimiento propio, aberración de la luz y nutación) debía producir una elipse completa en el lapso de tiempo de un año, cosa que los desplazamientos observados por Herschel no cumplían. Las estrellas observadas por este astrónomo describían elipses, pero no las completaban sino al cabo de un período mucho más largo que un año.

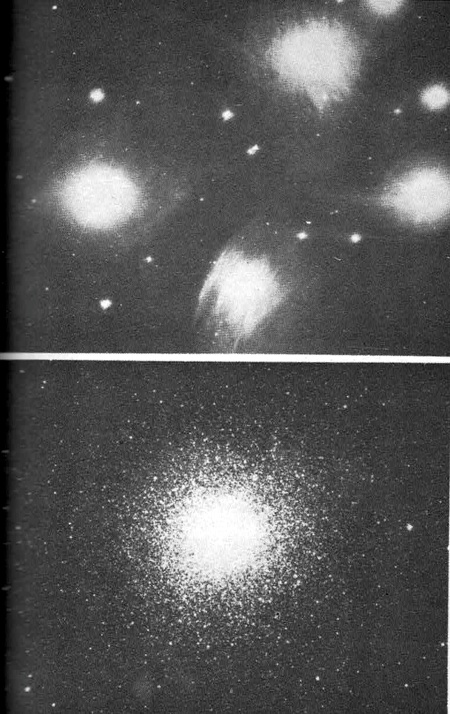

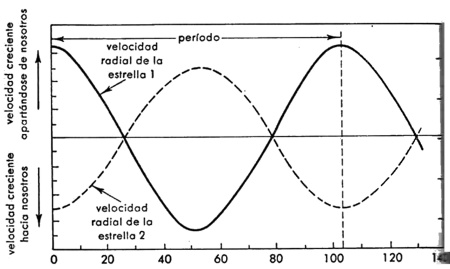

En 1793, Herschel llegó el convencimiento de que lo que estaba observando era el caso de dos estrellas girando una alrededor de la otra en torno a su centro de gravedad común. Los desplazamientos detectados sólo dependían de la atracción gravitatoria mutua y nada tenían que ver con el paralaje. No se trataba de dos cuerpos independientes que aparentaran estar juntos porque diese la casualidad de que ambos se encontraban próximos a la misma línea visual (aunque esta posibilidad no se excluye en algunos casos), sino que de hecho ambas estrellas estaban muy cerca una de otra. Herschel había descubierto las «estrellas binarias». A lo largo de los años subsiguientes descubrió unas 800 estrellas de este tipo, y desde aquellos tiempos hasta la fecha el número de estrellas binarias conocidas ha aumentado a 60.000.

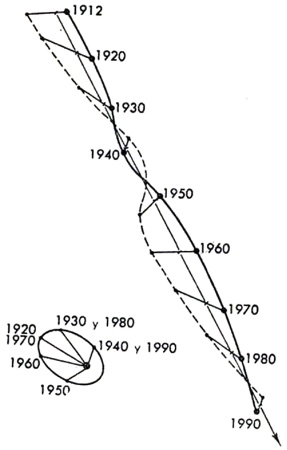

Figura 9. El movimiento de Sirio

La idea de Bessel se vio confirmada en 1862, año en que el astrónomo norteamericano Alvan Graham Clark 1832-1897) detectó un punto de luz muy tenue cerca de Sirio. Este punto resultó ser la «compañera oscura» de Bessel. Después de todo, no era completamente oscura, Hinque su magnitud era de sólo 7,1.

§. La distancia de las estrellas más cercanas

A medida que los instrumentos astronómicos iban perfeccionándose y se iba suprimiendo obstáculo tras obstáculo —léase movimientos complejos de las estrellas—, seguía creciendo la esperanza de poder llegar algún día detectar el paralaje estelar. Los intentos en este sentido fueron adquiriendo mayor empuje y refinamiento, hasta que en los años 1830-39 se abordó el problema desde tres puntos diferentes y de forma independiente.

En Sudáfrica, el astrónomo escocés Thomas Hender- son (1798-1844) estaba dedicado a la tarea de registrar con exactitud la posición de Alpha Centauri. Se trata de una estrella que en la escala de brillo ocupa el tercer lugar (aunque se encuentra demasiado al sur para ser observada en las latitudes templadas septentrionales), lo cual le hacía suponer a Henderson que era también una de las más cercanas.

En las provincias bálticas de Rusia, el astrónomo germano-ruso Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793-1864) estaba registrando la posición de Vega, la cuarta estrella en la escala de brillo, lo cual también permitía pensar que se trataba de una de las más próximas.