A Louise, Elizabeth y Gabrielle

En estas tres horas que hemos pasado caminando, dos sombras nos han acompañado, que nosotros mismos producimos; pero ahora que el Sol ha ascendido, estas dos sombras pisamos y a la espléndida claridad todo se ha reducido.

JOHN DONNE,

«Disertación sobre la sombra»

Cuando mis textos anteriores han tocado el tema de la historia, ha sido sobre todo la historia moderna de la física y la astronomía, más o menos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Aunque en esta época hemos aprendido muchas cosas nuevas, las metas y criterios de la ciencia física no han cambiado desde el punto de vista material. Si a los físicos de 1900 se les pudiera enseñar el actual Modelo Estándar de la cosmología o de la física de las partículas elementales, una gran parte del modelo les llenaría de asombro, pero la idea de formular de manera matemática y validar experimentalmente unos principios impersonales que explican una amplia variedad de fenómenos les resultaría bastante familiar.

Hace tiempo decidí que necesitaba profundizar más, aprender más de una época anterior de la historia de la ciencia, cuando las metas y criterios de esta todavía no habían adquirido su forma actual. Como es natural en un profesor universitario, cada vez que quiero aprender algo me presento voluntario para impartir un curso sobre el tema. A lo largo de la década anterior, en la Universidad de Texas, de vez en cuando he impartido cursos sobre la historia de la física y la astronomía a alumnos que no tenían ninguna formación especial en el campo de la ciencia, la matemática o la historia. Este libro ha surgido de las notas de lectura para estos cursos.

Pero a medida que el libro evolucionaba, quizá he conseguido ofrecer algo que va un poco más allá de una simple narración: se trata de la perspectiva desde la que un científico actual en activo ve la ciencia del pasado. He aprovechado esta oportunidad para explicar mis opiniones acerca de la naturaleza de la física, y de su permanente vinculación con la tecnología, la filosofía, las matemáticas, la religión y la estética.

Antes de la historia existió la ciencia, más o menos. Si tomamos cualquier momento en el tiempo, la naturaleza nos presenta una amplia variedad de fenómenos desconcertantes: el fuego, las tormentas eléctricas, las plagas, el movimiento planetario, la luz, las mareas, etcétera. La observación del mundo condujo a generalizaciones útiles: el fuego quema, el trueno presagia la lluvia, las mareas son más altas cuando hay luna llena o luna nueva, etcétera. Todo ello acabó formando parte del sentido común de la humanidad. Pero de vez en cuando algunas personas deseaban algo más que una simple recopilación de hechos. Querían explicar el mundo.

No fue fácil. No es solo que nuestros predecesores no supieran lo que nosotros sabemos del mundo, sino, más importante aún, carecían de nuestra noción de qué hay que saber del mundo, y cómo aprenderlo. Una y otra vez, al preparar las clases de mi asignatura, me quedé impresionado al ver lo diferente que era la ciencia de los siglos anteriores a la de mi propia época. Tal como afirman las muy citadas líneas de una novela de L. P. Hartley: «El pasado es un país extraño; allí hacen las cosas de manera muy diferente a como las hacemos aquí». Espero que en este libro haya conseguido ofrecer al lector no solo una idea de lo que ocurrió en la historia de las ciencias exactas, sino también transmitir la sensación de lo difícil que ha resultado todo.

Por tanto, este libro no trata tan solo de cómo llegamos a aprender diversas cosas sobre el mundo, que es, naturalmente, el tema de cualquier historia de la ciencia. Lo que he pretendido en este libro es un poco distinto: se trata de cómo aprendimos a aprender lo que es el mundo.

No ignoro que la palabra «explicar» en el título de este libro puede suscitar algún problema para los filósofos de la ciencia, que ya han señalado la dificultad de distinguir de manera precisa entre la explicación y la descripción (algo que comentaré en el capítulo 8). Pero este libro trata más sobre la historia que sobre la filosofía de la ciencia. Lo que quiero dar a entender con la palabra «explicación» es algo impreciso, lo reconozco, lo mismo que queremos dar a entender en la vida cotidiana cuando intentamos explicar por qué un caballo ha ganado una carrera o por qué se ha estrellado un avión.

La palabra «descubrimiento» en el subtítulo también resulta problemática. Se me había ocurrido poner de subtítulo La invención de la ciencia moderna. Después de todo, la ciencia no existiría si los seres humanos no la practicaran. Elegí «descubrimiento» en lugar de «invención» para sugerir que la ciencia es como es no tanto a causa de diversas invenciones históricas y accidentales, sino porque la naturaleza es así. Con todas sus imperfecciones, la ciencia moderna es una técnica que se amolda lo suficiente a la naturaleza como para funcionar: una práctica que nos permite aprender cosas fiables acerca del mundo. En este sentido, se trata de una técnica que esperaba a que la gente la descubriera.

De este modo, podemos hablar del descubrimiento de la ciencia del mismo modo que un historiador puede hablar del descubrimiento de la agricultura. Con toda su variedad e imperfecciones, la agricultura es como es porque sus prácticas se amoldan lo suficiente a la realidad desde la biología como para que funcione: nos permite cultivar alimentos.

Con este subtítulo también pretendía distanciarme de los pocos constructivistas sociales que quedan: los sociólogos, filósofos e historiadores que intentan explicar no solo el proceso, sino incluso los resultados de la ciencia como productos de un entorno cultural específico.

Entre las ramas de la ciencia, este libro hará hincapié en la física y la astronomía. Fue en la física, sobre todo al aplicarla a la astronomía, donde la ciencia adquirió por primera vez una forma moderna. Naturalmente, algunas ciencias, como la biología, cuyos principios dependen en gran medida de accidentes históricos, solo pueden tomar como modelo la física hasta cierto punto. En los siglos XIX y XX, sin embargo, en cierto sentido el desarrollo de la biología científica, así como el de la química, siguió el modelo de la revolución de la física del siglo XVII.

La ciencia es ahora algo internacional, quizá el aspecto más internacional de nuestra civilización, pero el descubrimiento de la ciencia moderna ocurrió en lo que en términos generales podríamos denominar Occidente. La ciencia moderna aprendió sus métodos de la investigación llevada a cabo en Europa durante la revolución científica, que a su vez evolucionó de la labor realizada en Europa y en los países árabes durante la Edad Media, y en última instancia de la precoz ciencia de los griegos. Occidente tomó prestado gran parte del saber científico de otros lugares —la geometría de Egipto, los datos astronómicos de Babilonia, las técnicas aritméticas de Babilonia y la India, la brújula magnética de China, etcétera—, pero, que yo sepa, no importó los métodos de la ciencia moderna. Así que pondremos énfasis en Occidente (incluyendo el islam medieval) de la manera que tanto deploraban Oswald Spengler y Arnold Toynbee: no tengo gran cosa que decir de la ciencia fuera de Occidente, y nada en absoluto acerca del progreso interesante, pero completamente aislado, que tuvo lugar en la América precolombina.

Al relatar esta historia, me acercaré al pantanoso terreno que casi siempre evitan cuidadosamente nuestros historiadores contemporáneos: juzgar el pasado con los criterios del presente. Se trata de una historia irreverente; no soy reacio a criticar los métodos y teorías del pasado desde un punto de vista actual. Incluso me ha proporcionado cierta satisfacción descubrir unos cuantos errores cometidos por héroes científicos que nunca he visto mencionar a los historiadores.

Un historiador que dedica años a estudiar la obra de un gran hombre del pasado puede llegar a exagerar los logros de su héroe. Es algo que he visto en obras sobre Platón, Aristóteles, Avicena, Grosseteste y Descartes. Pero no es mi propósito acusar de estúpidos a los filósofos naturales del pasado. Más bien, al mostrar lo lejos que estaban esos inteligentísimos individuos de nuestra concepción actual de la ciencia, quiero mostrar lo difícil que fue descubrir la ciencia moderna, y lo poco obvias que eran sus prácticas y sus criterios. Esto también sirve como advertencia de que la ciencia quizá no ha adquirido todavía su forma definitiva. En diversos momentos de este libro sugiero que, por grande que sea el avance realizado en los métodos científicos, hoy en día podríamos estar repitiendo algunos de los errores del pasado.

Algunos historiadores de la ciencia han convertido en dogma el no referirse al conocimiento científico actual al estudiar la ciencia del pasado. Por el contrario, insistiré en utilizar el conocimiento actual para clarificar la ciencia anterior. Por ejemplo, aunque podría ser un interesante ejercicio intelectual intentar comprender cómo los astrónomos helenísticos Apolonio e Hiparco desarrollaron la teoría de que los planetas giran alrededor de la Tierra en órbitas circulares y epicíclicas utilizando tan solo los datos de que disponían, es algo que resulta imposible, pues muchos de los datos que utilizaron se han perdido. Pero sabemos que en la Antigüedad la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol en órbitas casi circulares, prácticamente igual que hoy, y, utilizando este conocimiento, seremos capaces de comprender cómo los datos de que disponían los antiguos astrónomos pudieron haberles sugerido su teoría de los epiciclos. En cualquier caso, ¿cómo es posible que hoy en día, al leer cualquier libro sobre astronomía antigua, olvidemos nuestros presentes conocimientos de lo que ocurre realmente en el sistema solar?

Para los lectores que deseen comprender en mayor detalle cómo las obras de los científicos anteriores encajan con lo que existe realmente en la naturaleza, he añadido unas «notas técnicas» al final del libro. No es necesario leer estas notas para seguir el texto principal, pero a algunos lectores podría servirles para aprender un poco de física y astronomía, tal como me ha pasado a mí al prepararlas.

La ciencia actual no es lo que era en sus comienzos. Sus resultados son impersonales. La inspiración y el juicio estético son importantes en el desarrollo de las teorías científicas, pero la verificación de estas teorías se basa en definitiva en pruebas experimentales e imparciales de sus predicciones. Aunque se utilizan las matemáticas a la hora de formular teorías físicas y calcular sus consecuencias, la ciencia no es una rama de las matemáticas, y las teorías científicas no se pueden deducir a partir de razonamientos puramente matemáticos. La ciencia y la tecnología se benefician mutuamente, pero en su nivel más básico, la ciencia no es una actividad que se emprenda por razones prácticas. Aunque la ciencia nada tiene que decir en un sentido o en otro de la existencia de Dios ni de la posibilidad de la vida después de la muerte, su meta es encontrar explicaciones a los fenómenos naturales que son puramente naturalistas. La ciencia es acumulativa; cada nueva teoría incorpora las teorías anteriores válidas como aproximaciones, e incluso explica por qué esas aproximaciones funcionan, caso de que así sea.

Todo esto de ningún modo les resultaba evidente a los científicos del mundo antiguo o de la Edad Media, y solo se aprendió con grandes dificultades en la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Al principio, no había ninguna meta que se pareciera ni remotamente a la ciencia moderna. ¿Cómo es posible, entonces, que llegáramos a la revolución científica y a donde estamos ahora? Esto es lo que debemos intentar aprender mientras estudiamos el descubrimiento de la ciencia moderna.

Parte I

La física griega

Se podría argumentar hasta el infinito por qué fueron precisamente los griegos quienes lograron tantas cosas. Podría resultar significativo recalcar que la ciencia griega comenzó cuando los griegos vivían en pequeñas ciudades-estado independientes, muchas de ellas democracias. Pero como veremos, los griegos realizaron sus descubrimientos científicos más impresionantes después de que estos pequeños Estados quedaran integrados en grandes potencias: los reinos helenísticos y posteriormente el Imperio romano. En la época helenística y en la romana, los griegos llevaron a cabo contribuciones a la ciencia y las matemáticas que no se vieron significativamente superadas hasta la revolución científica europea de los siglos XVI y XVII.

Esta parte de mi relato de la ciencia griega trata de la física, y deja la astronomía griega para la segunda parte del libro. He dividido la primera parte en cinco capítulos, que tratan de manera más o menos cronológica sobre los cinco modos de pensamiento a los que la ciencia ha tenido que adaptarse: la poesía, las matemáticas, la filosofía, la tecnología y la religión. El tema de la relación de la ciencia con estos cinco ámbitos intelectuales será algo recurrente a lo largo de todo el libro. En primer lugar, dibujemos el marco. Allá por el siglo VI a. C., la costa oeste de lo que es hoy en día Turquía había estado colonizada durante una época por los griegos, que principalmente hablaban el dialecto jónico. La ciudad jónica más poderosa y rica era Mileto, fundada en un puerto natural cerca de donde el río Meandro desemboca en el mar Egeo. En Mileto, más de un siglo antes de la época de Sócrates, los griegos comenzaron a especular acerca de la sustancia fundamental de la que se componía el mundo.

Oí hablar por primera vez de los milesios cuando estudiaba en la Universidad de Cornell y seguía un curso de historia y filosofía de la ciencia. En ese curso oí que a los milesios se les llamaba «físicos». Al mismo tiempo también asistía a clases de física, en las que se nos hablaba de la teoría atómica moderna de la materia. Yo tenía la impresión de que la física milesia y la moderna tenían muy poco en común. No tanto por el hecho de que los milesios se equivocaran acerca de la naturaleza de la materia, sino más bien porque no alcanzaba a comprender cómo habían llegado a esas conclusiones. Los documentos históricos referentes al pensamiento griego antes de la época de Platón son fragmentarios, pero yo estaba bastante seguro de que durante la época arcaica y la clásica (aproximadamente desde el año 600 al 450 a. C., y del 450 al 300 a. C. respectivamente) ni los milesios ni ningún otro griego que estudiara la naturaleza razonaba de manera parecida a como lo hacían los científicos de nuestra época.

El primer milesio del que se tiene noticia es Tales, que vivió más o menos dos siglos antes de la época de Platón. Se cree que predijo un eclipse solar que sabemos que ocurrió en el año 585 a. C. y fue visible desde Mileto. Probablemente ni siquiera contando con los registros babilónicos de los eclipses podría haber llevado a cabo Tales esa predicción, pues cualquier eclipse solar es visible tan solo desde una región geográfica limitada, pero el hecho de que se le atribuyera esta predicción a Tales demuestra que la época de su madurez debió de transcurrir a principios del siglo VI a. C. No sabemos si Tales puso sus ideas por escrito. En cualquier caso, no ha sobrevivido ningún texto suyo, ni siquiera citado por un autor posterior. Se trata de una figura legendaria, una de esas figuras (como su contemporáneo Solón, que supuestamente redactó la Constitución ateniense) que de manera tradicional figuraba en la época de Platón como uno de los «siete sabios» de Grecia. Por ejemplo, Tales tiene fama de haber demostrado o importado de Egipto un famoso teorema de geometría (véase la Nota técnica 1). Lo que importa aquí es que, según se contaba, Tales sostenía la opinión de que toda la materia estaba compuesta de una sola sustancia fundamental. Según la Metafísica de Aristóteles: «La mayor parte de los primeros que filosofaron no consideraron los principios de todas las cosas sino desde el punto de vista de la materia […] Tales, fundador de esta filosofía, considera el agua como primer principio» [1]. Mucho después, Diógenes Laercio (fl. 230 d. C.), que escribió las biografías de los filósofos griegos, afirmó: «Su doctrina era que el agua era sustancia primordial y universal, y que el mundo es animado y lleno de divinidades» [2].

Al hablar de una «sustancia primordial y universal», ¿se refería Tales a que toda materia está compuesta de agua? Si es así, no tenemos ni idea de cómo llegó a esa conclusión, pero si alguien está convencido de que toda la materia está compuesta de una sustancia única y común, entonces el agua no es un mal candidato. El agua no solo se da en forma líquida, sino que también se puede convertir fácilmente en sólido congelándola, o en vapor hirviéndola. Es evidente que el agua también es esencial para la vida. Pero no sabemos si Tales consideraba que las piedras, por ejemplo, estaban realmente formadas de agua normal, o si solo existía algo profundo que la piedra y todos los demás sólidos poseían en común con el agua congelada.

Tales contaba con un alumno o compañero, Anaximandro, que llegó a una conclusión diferente. Él también opinaba que existía una sola sustancia fundamental, pero no la asociaba a ningún material corriente. Más bien la identificaba como una sustancia misteriosa que llamó lo ilimitado o infinito. Sobre este aspecto, contamos con la descripción que hace de sus opiniones Simplicio, un neoplatónico que vivió mil años después. Simplicio incluye lo que parece ser una cita directa de Anaximandro, que aquí indicamos en cursiva:

Entre aquellos que afirman que [el principio] es uno, está en movimiento y es ilimitado, Anaximandro, hijo de Praxíades, un milesio que se convirtió en sucesor y alumno de Tales, dijo que lo ilimitado es a la vez el principio y un elemento de las cosas que existen. Dice que no es ni el agua ni ningún otro de los así llamados elementos, sino algo de naturaleza ilimitada, de donde surgieron los cielos y los mundos que hay en ellos; y las cosas de las que surgen todo lo que existe son también aquellas adonde van a parar cuando se destruyen, conforme a cómo deben ser las cosas. Pues se otorgan mutuamente justicia y reparación por su ofensa conforme al orden del tiempo, hablando así de ellas en términos bastante poéticos. Y está claro que, tras haber observado cómo los cuatro elementos se transformaban el uno del otro, no le pareció adecuado elegir a ninguno como materia subyacente, sino otra cosa distinta de ellos.[3]

Un poco posteriormente, otro milesio, Anaxímenes, retomó la idea de que todo está compuesto de alguna materia común, aunque no consideraba que fuera el agua, sino el aire. Escribió un libro, del que solo nos ha llegado una frase: «El alma, al ser nuestro aire, nos controla, y el aliento y el aire circundan todo el mundo»[4].

Con Anaxímenes las aportaciones de los milesios tocaron a su fin. Mileto y otras ciudades jónicas de Asia Menor se vieron sometidas por la expansión del Imperio persa allá por el año 550 a. C. Mileto inició una revuelta en el 499 a. C. y fue asolada por los persas. Posteriormente revivió y se convirtió en una importante ciudad griega, pero nunca volvió a ser el centro de la ciencia griega.

La preocupación por la naturaleza de la materia pervivió fuera de Mileto, en otras ciudades jónicas. Existen indicios de que Jenófanes declaró que la tierra era la sustancia fundamental. Jenófanes había nacido en torno a 570 a. C. en Colofón, Jonia, y había emigrado al sur de Italia. En uno de sus poemas encontramos el verso siguiente: «Pues todas las cosas proceden de la tierra, y en la tierra acaban todas las cosas» [5]. Pero quizá esto no sea más que su versión del habitual sentimiento funerario: «Cenizas a las cenizas, polvo al polvo». Volveremos a encontrarnos con Jenófanes cuando abordemos la religión en el capítulo 5.

En Éfeso, no lejos de Mileto, en torno al 500 a. C. Heráclito enseñaba que la sustancia fundamental era el fuego. Escribió un libro, del que solo sobreviven algunos fragmentos. En uno de ellos leemos:

«Este ordenado kosmos[6], el mismo para todos, ninguno de los dioses y de los hombres lo ha creado, sino que existió siempre, existe y existirá en tanto que Fuego siempre vivo, encendiéndose hasta cierto punto y hasta cierto punto apagándose»[7].En otro fragmento Heráclito pone énfasis en los infinitos cambios de naturaleza, motivo por el cual le resultaba más natural tomar el parpadeante fuego —un agente de cambio— como elemento fundamental, antes que la tierra, el aire o el agua, que eran elementos más estables.

La opinión clásica de que toda la materia está compuesta no de uno, sino de los cuatro elementos —agua, aire, tierra y fuego— se debe probablemente a Empédocles, que vivió en Acragas (la moderna Agrigento), Sicilia, a principios del siglo V a. C., y que es el primero y casi el único griego en esta primera parte de nuestra historia que fue de origen dorio en lugar de jónico. Escribió sus poemas en hexámetros, de los que han sobrevivido muchos fragmentos. En De la naturaleza encontramos

«cómo de agua, tierra, éter y sol [fuego] al combinarse

surgieron formas y colores de los mortales seres»[8],

«de uno que era se disoció para ser múltiple:

fuego, agua, tierra y la enorme altura del aire

y, aparte de ellos, Odio pernicioso, por doquier igualado,

mas entre ellos la Amistad, igual en extensión y anchura que él» [9].

Estos presocráticos, desde Tales a Empédocles, al parecer consideraban los elementos como sustancias homogéneas e indiferenciadas. Una idea distinta que resulta más próxima a nuestra concepción actual se introdujo un poco posteriormente en Abdera, una población de la costa de Tracia fundada por refugiados de la revuelta de las ciudades jónicas en contra de Persia, que se inicia en el 499 a. C. El primer filósofo conocido de Abdera es Leucipo, del que solo sobrevive una frase, que sugiere una visión del mundo determinista: «Nada sucede en vano, sino que todo ocurre por una razón y una necesidad» [10]. Mucho más se sabe del sucesor de Leucipo, Demócrito. Nacido en Mileto, viajó por Babilonia, Egipto y Atenas antes de instalarse en Abdera a finales del siglo V a. C. Demócrito escribió libros sobre ética, ciencias naturales, matemáticas y música de los que sobreviven muchos fragmentos. Uno de ellos expresa la opinión de que toda la materia está formada por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos (que es la palabra griega que significa «indivisible») que se mueven en un espacio vacío: «Lo dulce existe por convención, al igual que lo amargo; [solo] los átomos y el Vacío existen en realidad»[11].

Al igual que los científicos modernos, esos primeros griegos estaban dispuestos a mirar debajo del aspecto superficial del mundo con la intención de encontrar un nivel más profundo de la realidad. A simple vista, no parece que la materia del mundo esté compuesta de agua, aire, tierra, fuego, ni de los cuatro elementos juntos, ni siquiera de átomos.

La aceptación de lo esotérico fue llevada al extremo por Parménides de Elea (la actual Velia), en el sur de Italia, que fue muy admirado por Platón. A principios del siglo V a. C., Parménides enseñaba, en contra de Heráclito, que el cambio aparente y la variedad de la naturaleza eran una ilusión. Sus ideas las defendió su pupilo Zenón de Elea (que no hay que confundir con otros Zenones, como por ejemplo Zenón el Estoico). En su libro Ataques, Zenón presentó diversas paradojas para demostrar la imposibilidad del movimiento. Por ejemplo, para cubrir todo el trayecto de una pista de carreras, primero es necesario cubrir la mitad de la distancia, y luego la mitad de la distancia que queda, y así hasta el infinito, de manera que es imposible cubrir la totalidad de la pista. Mediante el mismo razonamiento, por lo que podemos decir de los fragmentos que sobreviven, a Zenón le parecía imposible viajar a ninguna distancia, puesto que el movimiento es imposible.

Naturalmente, el razonamiento de Zenón era erróneo. Como luego señalaría Aristóteles [12], no existe ninguna razón por la que no podamos llevar a cabo un número infinito de pasos en un tiempo finito, siempre y cuando el tiempo necesario para cada paso sucesivo disminuya con la suficiente rapidez. Es cierto que una serie infinita como

1/2 + 1/3 + 1/4…

1/2 + 1/4 + 1/8…

posee una suma finita, que en este caso es igual a 1. Lo más sorprendente no es tanto que Parménides y Zenón se equivocaran como que no se molestaran en explicar por qué, si el movimiento es imposible, las cosas parecen moverse. De hecho, ninguno de los antiguos griegos, desde Tales a Platón, y tampoco los de Mileto, Abdera, Elea o Atenas, se molestaron en explicar en detalle de qué manera sus teorías acerca del componente primordial de la realidad justificaban el aspecto de las cosas.No se trata tan solo de pereza intelectual. Existía una veta de esnobismo intelectual entre los antiguos griegos que los llevó a considerar que no valía la pena comprender el aspecto de las cosas. Esto es tan solo un ejemplo de una actitud que ha ejercido una nefasta influencia en la historia de la ciencia. En diversas ocasiones se ha considerado que las órbitas circulares eran más perfectas que las elípticas, que el oro era más noble que el plomo y que el hombre es un ser superior a sus parientes simios.

¿Estamos cometiendo en la actualidad errores semejantes, estamos desperdiciando oportunidades para el progreso científico porque pasamos por alto fenómenos que parecen indignos de nuestra atención? No podemos estar seguros, aunque lo dudo. Naturalmente, no podemos examinarlo todo, sino que escogemos problemas que, de manera acertada o no, creemos que ofrecen la mejor perspectiva para la comprensión científica. Los biólogos que se interesan por los cromosomas o las células nerviosas estudian animales como la mosca de la fruta y los calamares, no las nobles águilas y los leones. A los físicos que estudian las partículas elementales a veces se les acusa de ocuparse de manera esnob de fenómenos que ocurren tan solo a los niveles de energía más altos alcanzables, pero ello se debe a que tan solo a esos altos niveles de energía podemos crear y estudiar de manera hipotética partículas de elevada masa, como las partículas de la materia oscura que, según los astrónomos, componen cinco sextas partes de la materia del universo. En cualquier caso, prestamos mucha atención a los fenómenos de baja energía, como la intrigante masa de los neutrinos, que es apenas una millonésima parte de la masa del electrón.

Al comentar los prejuicios de los presocráticos, no pretendo decir que en la ciencia no se den razonamientos apriorísticos. Por ejemplo, en la actualidad esperamos descubrir que nuestras leyes físicas más profundas satisfacen los principios de la simetría, que afirma que las leyes físicas no cambian cuando cambiamos nuestro punto de vista en ciertos aspectos concretos. Al igual que el principio de inmutabilidad de Parménides, algunos de estos principios de simetría no son inmediatamente aparentes en los fenómenos físicos: se habla de ruptura espontánea de la simetría. Es decir, las ecuaciones de nuestras teorías poseen cierta simplicidad; por ejemplo, tratan algunas especies de partículas de la misma manera, pero esta simplicidad no se aplica a las soluciones de las ecuaciones, que rigen los fenómenos reales. Sin embargo, contrariamente al compromiso de Parménides con lo inmutable, la presunción apriorística en favor de los principios de simetría surgió a partir de muchos años de experiencia en la búsqueda de principios físicos que describieran el mundo real, y tanto la simetría rota como la no rota quedan validadas por experimentos que confirman sus consecuencias. No implican los juicios de valor que aplicamos a los asuntos humanos.

Con Sócrates, a finales del siglo V a. C., y Platón, unos cuarenta años más tarde, el centro de la vida intelectual griega se trasladó a Atenas, una de las pocas ciudades de la Grecia jónica situada en la península Helénica. Casi todo lo que sabemos de Sócrates procede de su aparición en los diálogos de Platón, y de su presencia como personaje cómico en la obra de Aristófanes Las nubes. Parece ser que Sócrates no puso sus ideas por escrito, pero no parece que estuviera muy interesado en las ciencias naturales. En uno de los diálogos de Platón, Fedón, Sócrates recuerda lo decepcionado que quedó al leer un libro de Anaxágoras (hablaremos más de él en el capítulo 7), pues Anaxágoras describió la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas en términos puramente físicos, sin reparar en qué es lo mejor[13].

Platón, contrariamente a su héroe, Sócrates, era un aristócrata ateniense. Fue el primer filósofo griego del que conservamos muchas de sus obras en gran medida intactas. Platón, al igual que Sócrates, se interesó más por los asuntos humanos que por la naturaleza de la materia. Tenía la esperanza de llevar a cabo una carrera política que le permitiera poner en práctica sus ideas utópicas y antidemocráticas. En el año 367 a. C. Platón aceptó una invitación de Dionisio II para ir a Siracusa y ayudar a reformar su Gobierno, pero, por suerte para Siracusa, su proyecto de reforma acabó en nada.

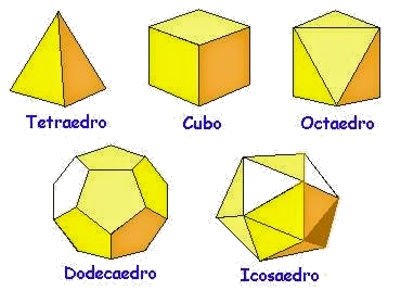

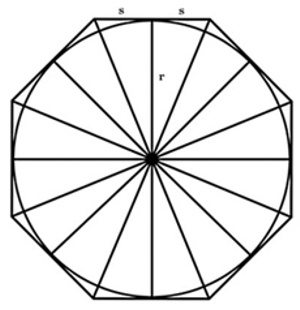

En uno de sus diálogos, el Timeo, Platón combinó la idea de los cuatro elementos con el concepto abderitano de los átomos. Supuso que los cuatro elementos de Empédocles estaban formados por partículas cuya forma se correspondía a la de cuatro de los cinco cuerpos sólidos conocidos en matemáticas como poliedros regulares: cuerpos cuyas caras son todas polígonos idénticos, de aristas idénticas que se unen en vértices idénticos (véase la Nota técnica 2). Por ejemplo, uno de los poliedros regulares es el cubo, cuyas caras son todas cuadrados idénticos, y en cada vértice se unen tres cuadrados. Platón consideraba que los átomos de tierra tenían forma de cubo. Los otros poliedros regulares son el tetraedro (una pirámide con cuatro caras triangulares), el octaedro, de ocho caras, el icosaedro, de veinte caras, y el dodecaedro, de doce caras. Platón suponía que los átomos del fuego, el aire y el agua poseían, respectivamente, la forma del tetraedro, el octaedro y el icosaedro. Lo cual dejaba sin explicar el dodecaedro. Platón defendía que representaba el kosmos. Posteriormente Aristóteles introdujo un quinto elemento, o la quintaesencia, que, según él, llenaba el espacio por encima de la órbita de la Luna.

Al comentar estas primeras especulaciones es habitual considerar la naturaleza de la materia para recalcar hasta qué punto prefiguran los rasgos de la ciencia moderna. Demócrito es especialmente admirado; una de las principales universidades de la Grecia actual se denomina Universidad Demócrito. De hecho, el esfuerzo por identificar los constituyentes fundamentales de la materia prosiguió durante milenios, aunque el menú de elementos fue cambiando de época en época. Al comienzo de la era moderna los alquimistas habían identificado tres supuestos elementos: el mercurio, la sal y el azufre.

La moderna idea de los elementos químicos se remonta a la época de la revolución química instigada por Priestley, Lavoisier, Dalton y otros a finales del siglo XVIII, y en la actualidad incorpora 92 elementos que se dan de manera natural, desde el hidrógeno al uranio (incluyendo el mercurio y el azufre, pero no la sal), además de la lista cada vez más amplia de elementos más pesados que el uranio creados de manera artificial. En condiciones normales, un elemento químico puro está formado por átomos del mismo tipo, y los elementos se distinguen unos de otros por el tipo de átomo que los compone. Hoy en día no solo estudiamos los átomos, sino las partículas elementales que componen estos átomos aunque de una u otra manera seguimos indagando, en una empresa iniciada en Mileto, cuáles son los constituyentes fundamentales de la naturaleza.

Sin embargo, creo que no deberíamos insistir tanto en los aspectos modernos de la ciencia de la Grecia clásica o arcaica. Hay un importante rasgo de la ciencia moderna que no está presente de ninguna manera en los pensadores que he mencionado, desde Tales a Platón: ninguno de ellos intentó verificar y ni siquiera justificar (aparte quizá de Zenón) de manera fundamentada sus especulaciones. Al leer sus textos, uno se pregunta continuamente: «¿Cómo lo sabes?». Y esto se puede decir tanto de Demócrito como de los demás. En ninguno de los fragmentos de sus libros que sobreviven vemos el menor esfuerzo por demostrar que la materia realmente está compuesta de átomos.

Las ideas de Platón acerca de los cinco elementos son un buen ejemplo de su actitud despreocupada a la hora de justificar sus afirmaciones. En el Timeo, Platón comienza no con los poliedros regulares, sino con los triángulos, que propone unir para formar las caras de los poliedros.

¿Qué tipo de triángulos? Platón propone que debería ser el triángulo rectángulo isósceles, con ángulos de 45°, 45° y 90°; y el triángulo rectángulo escaleno con ángulos de 30°, 60° y 90°. Las caras cuadradas de los átomos cúbicos de tierra se pueden formar con dos triángulos rectángulos isósceles, y las caras triangulares de los átomos tetraédricos, octaédricos e icosaédricos del fuego, el aire y el agua (respectivamente) se pueden formar a partir de dos triángulos rectángulos escalenos. (El dodecaedro, que misteriosamente representa el cosmos, no se puede construir así).

Para explicar su elección, Platón, en el Timeo, afirma: «No obstante, si alguien pudiera descubrir y designar otro de esta misma clase que fuera aún más bello, que se lleve ese tal premio, veremos en él no un adversario sino un aliado […]. Por qué razón ello es así sería muy largo de demostrar. Pero no voy a discutir la recompensa a quien pueda descubrirlo y demostrarlo así»[14]. Me imagino hoy en día la reacción si yo sustentara una nueva conjetura acerca de la materia en un artículo de física afirmando que me llevaría demasiado tiempo explicar el razonamiento y desafiando a mis colegas a demostrar que la conjetura no es cierta.

Aristóteles llamó a los primeros filósofos griegos physiologi, palabra que a veces se traduce como «físicos» [15], aunque se trata de una interpretación errónea. La palabra physiologi significa simplemente «estudioso de la naturaleza» (physis), y los griegos de la Antigüedad tenían muy poco en común con los físicos de hoy en día. Sus teorías no nos dicen nada. Empédocles ya podía especular acerca de los elementos, y Demócrito acerca de los átomos, pero sus especulaciones no aportaban ninguna información nueva acerca de la naturaleza y, desde luego, no conducían a ningún método que permitiera poner a prueba sus teorías.

Me parece que para comprender a esos griegos de la Antigüedad es mejor considerarlos no como físicos o científicos, ni siquiera como filósofos, sino como poetas.

Debería aclarar lo que quiero dar a entender. Existe una concepción restringida de la poesía, en el sentido de que es un lenguaje que utiliza mecanismos verbales como el metro, la rima o la aliteración. Incluso ciñéndonos a esta concepción, Jenófanes, Parménides y Empédocles escribieron poesía. Después de las invasiones dóricas y la desintegración de la civilización micénica de la Edad del Bronce en el siglo XII a. C., los griegos pasaron a ser un pueblo en gran medida analfabeto. Sin escritura, la poesía es casi la única manera en que la gente se puede comunicar con las generaciones posteriores, pues es más fácil de recordar que la prosa. Los griegos volvieron a alfabetizarse allá por el 700 a. C., pero el nuevo alfabeto, que tomaron de los fenicios, fue utilizado por primera vez por Homero y Hesíodo para escribir poesía, parte de la cual consistía en los poemas recordados durante mucho tiempo procedentes de la Edad Oscura. La prosa vino después.

Incluso los primeros filósofos griegos que escribieron en prosa, como Anaximandro, Heráclito y Demócrito, adoptaron un estilo poético. Cicerón dijo de Demócrito que era más poético que muchos poetas. Platón, de joven, quiso ser poeta, y aunque escribía en prosa (y en su libro La República se mostró hostil a la poesía), su estilo literario siempre ha sido ampliamente admirado.

Pienso ahora en la poesía considerada en un sentido más amplio: en un lenguaje escogido por su efecto estético, más que para pretender decir claramente lo que uno cree que es cierto. Cuando Dylan Thomas escribe: «La fuerza que a través de la mecha verde impulsa la flor impulsa mis verdes años», no consideramos que se trate de una afirmación seria acerca de la unificación de las fuerzas de la botánica y la zoología, y no pretendemos verificarla; la consideramos (o al menos yo la considero) más bien una expresión de tristeza acerca de la edad y la muerte.

A veces parece claro que Platón no pretendía que lo interpretaran de manera literal. Un ejemplo mencionado con anterioridad consiste en su argumento, extraordinariamente pobre, a la hora de elegir dos triángulos como base de toda la materia. Y encontramos un ejemplo todavía más claro cuando, en el Timeo, Platón introduce la historia de la Atlántida, que supuestamente floreció miles de años antes de su época. Es imposible que Platón creyera en serio saber algo de lo que había ocurrido miles de años antes.

Con esto no pretendo decir que los primeros griegos decidieron escribir de manera poética para evitar que se corroboraran sus teorías. No sentían esa necesidad. Hoy en día ponemos a prueba nuestras especulaciones acerca de la naturaleza mediante teorías ya existentes para sacar conclusiones más o menos precisas que pueden ser puestas a prueba a través de la observación, algo que no ocurría con los griegos de la Antigüedad, ni con muchos de sus sucesores, por una razón muy sencilla: nunca habían visto que nadie lo hiciera.

A veces encontramos signos de que incluso cuando los griegos de la Antigüedad querían que se les tomara en serio, tenían dudas acerca de sus propias teorías, y consideraban que era imposible alcanzar un saber fidedigno. Utilicé un ejemplo en mi tratado de 1972 sobre la relatividad general. Como encabezamiento del capítulo sobre la especulación cosmológica, cité unas líneas de Jenófanes: «La verdad segura sobre los dioses y sobre todas las cosas de las que hablo/ no la conoce ningún humano y ninguno la conocerá./ Incluso aunque alguien anunciara alguna vez la verdad más acabada,/ él mismo no podría saberlo: todo está entreverado de conjetura»[16]. De modo parecido, en De las formas, Demócrito observó: «En realidad no sabemos nada con certeza», y: «Que en realidad no sabemos cómo es o no es cada cosa es algo que ha quedado demostrado en muchas maneras»[17].

En la física moderna sigue existiendo un elemento poético. No escribimos en verso, y gran parte de lo que escriben los físicos apenas alcanza el nivel de la prosa. Pero buscamos belleza en nuestras teorías, y utilizamos juicios estéticos como guía en nuestra investigación. Algunos consideramos que esto funciona porque siglos de éxitos y fracasos de la investigación física nos han acostumbrado a prever ciertos aspectos de las leyes de la naturaleza, y mediante esta experiencia hemos llegado a considerar que estos rasgos de las leyes naturales son hermosos [18]. Pero no consideramos la belleza de una teoría una prueba evidente de su verdad.

La teoría de cuerdas, por ejemplo, que describe los diferentes tipos de partículas elementales como modalidades distintas de vibración de diminutas cuerdas, es muy hermosa. Es una teoría coherente desde el punto de vista matemático, por lo que su estructura no es arbitraria, aunque en gran medida está fijada por el imperativo de la coherencia matemática. Así, posee la belleza de una forma artística rígida: un soneto o una sonata. Por desgracia, la teoría de cuerdas no conduce a ninguna predicción que pueda ser comprobada de manera experimental, y, como resultado, los teóricos (al menos casi todos ellos) todavía no tienen claro que la teoría de hecho pueda aplicarse al mundo real. Es esta insistencia en la verificación lo que más echamos de menos en todos los poetas estudiosos de la naturaleza, desde Tales a Platón.

Capítulo 2

Música y matemáticas

Es posible que el fenómeno que primero se estudiara mediante métodos aritméticos fuera la música, un estudio que fue obra de los seguidores de Pitágoras. Nativo de la isla jónica de Samos, Pitágoras emigró al sur de Italia en torno al 530 a. C. Allí, en la ciudad griega de Crotona, fundó una secta que perduró hasta el siglo IV a. C.

La palabra «secta» parece apropiada. Los primeros pitagóricos no dejaron textos escritos, pero según lo que nos relatan otros escritores [19], los pitagóricos creían en la transmigración de las almas. Al parecer llevaban túnicas blancas y tenían prohibido comer habas, porque esa legumbre se parecía al feto humano. Organizaron una especie de teocracia, y bajo su mandato el pueblo de Crotona destruyó la vecina ciudad de Síbari en el 510 a. C.

Lo que resulta relevante para la historia de la ciencia es que los pitagóricos también desarrollaron una gran pasión por las matemáticas. Según la Metafísica de Aristóteles[20], «los llamados pitagóricos se dedicaron por de pronto a las matemáticas, e hicieron progresar esta ciencia. Embebidos en este estudio, creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres».

El énfasis que ponían en las matemáticas puede que surgiera de la observación de la música. Vieron que al tocar un instrumento de cuerda, si dos cuerdas de igual grosor, composición y tensión se pulsaban al mismo tiempo, el sonido era agradable si la razón entre la longitud de las cuerdas era un número entero pequeño. En el caso más simple, una cuerda es la mitad que la otra. En nuestra época, decimos que los sonidos de esas dos cuerdas están separados una octava, y catalogamos los sonidos que producen con la misma letra del alfabeto. Si una cuerda es dos tercios la longitud de la otra, las dos notas se dice que forman una «quinta», un acorde especialmente agradable. Si una cuerda es tres cuartas partes de longitud de la otra, entonces produce un acorde agradable llamado «cuarta». Por el contrario, si la razón entre dos cuerdas no corresponde a ningún número entero pequeño (por ejemplo, si la longitud de una cuerda es, pongamos, 100 000/314 159 la longitud de la otra), o la proporción ni siquiera es un número entero, entonces el sonido resulta discordante y desagradable. Ahora sabemos que ello obedece a dos razones que tienen que ver con la periodicidad del sonido producido por las dos cuerdas al sonar a la vez, y con la concordancia de los armónicos producidos por cada cuerda (véase Nota técnica 3). Los pitagóricos no sabían nada de todo esto, y de hecho no lo sabía nadie hasta que, en el siglo XVII, no se divulgó la obra del sacerdote francés Marin Mersenne. Por el contrario, los pitagóricos, según nos dice Aristóteles, consideraban que «el cielo en su conjunto es una armonía y un número»[21]. Esta idea pervivió durante mucho tiempo. Por ejemplo, Cicerón, en La República, nos cuenta una historia en la que el fantasma de Escipión el Africano, el gran general romano, introduce a su hijo en la música de las esferas.

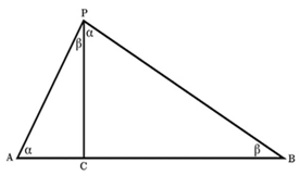

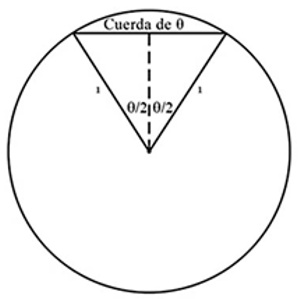

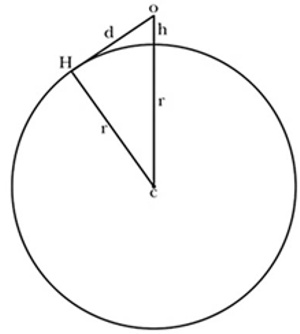

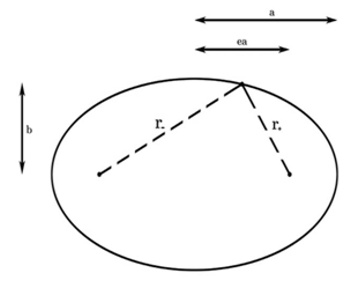

Los pitagóricos hicieron sus mayores progresos en la matemática pura más que en la física. Todo el mundo ha oído hablar de el teorema de Pitágoras, según el cual, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (el lado de mayor longitud) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (los dos lados menores, que conforman el ángulo recto). Nadie sabe si alguno de los pitagóricos demostró este teorema, ni cómo. Es posible ofrecer una demostración sencilla basándose en la teoría de las proporciones, una teoría debida al pitagórico Arquitas de Tarento, contemporáneo de Platón (véase la Nota técnica 4; la prueba[22] que aparece como Proposición 46 en el Libro I de los Elementos de Euclides es más complicada). Arquitas también resolvió un famoso problema: dado un cubo, construir otro cubo cuyo volumen sea exactamente el doble mediante métodos puramente geométricos.

El teorema de Pitágoras condujo directamente a otro gran descubrimiento: que en las construcciones geométricas pueden aparecer longitudes que no se pueden expresar como razones de números enteros. Si los dos catetos de un triángulo rectángulo poseen una longitud (en alguna unidad de medida) igual a 1, entonces el área total de los dos cuadrados con esas aristas es

12 + 12 = 2,

pues, según el teorema de Pitágoras, la longitud de la hipotenusa ha de ser un número cuyo cuadrado sea 2. Pero es fácil demostrar que un número cuyo cuadrado es 2 no se puede expresar en una razón de números enteros (véase Nota técnica 5). La prueba nos la ofrece el Libro X de los Elementos de Euclides, y la menciona anteriormente Aristóteles en su obra Primeros analíticos[23] como un ejemplo de reductio ad impossibile, pero sin darnos la fuente original. Existe la leyenda de que este descubrimiento se debe al pitagórico Hipaso, posiblemente nacido en Metaponto, en el sur de Italia, y que fue exiliado o asesinado por los pitagóricos por revelar su descubrimiento.Hoy en día podríamos describirlo como el descubrimiento de que los números como la raíz cuadrada de 2 son irracionales: no se pueden expresar como razones de números enteros. Según Platón[24], Teodoro de Cirene demostró que la raíz cuadrada de 3, 5, 6…, 15, 17, etcétera (es decir, aunque Platón no lo afirme, las raíces cuadradas de todos los números distintos a 1, 4, 9, 16, etcétera, que son los cuadrados de números enteros) son irracionales en el mismo sentido. Pero los griegos de la Antigüedad no lo habrían expresado así. Más bien, tal como aparece en la traducción de Platón, los lados de los cuadrados cuyas áreas son 2, 3, 5, etcétera pies cuadrados «no guardan proporción» con el pie entero. Los antiguos griegos solo concebían los números racionales, por lo que, para ellos, a la raíz cuadrada de 2 solo se le podía dar un significado geométrico, y esta limitación impidió que la aritmética siguiera desarrollándose.

Esta tradición de interesarse por la matemática pura prosiguió con la Academia de Platón. Al parecer había un cartel a la entrada que rezaba que no debía entrar nadie que no supiera nada de geometría. El propio Platón no era matemático, pero le entusiasmaban las matemáticas, quizá en parte porque, durante su viaje a Sicilia para hacer de preceptor de Dionisio el Joven de Siracusa, conoció al pitagórico Arquitas.

Uno de los matemáticos de la Academia que también tuvo una gran influencia sobre Platón fue Teeteto de Atenas, discípulo de Arquitas y personaje que da título a uno de los diálogos de Platón. Se atribuye a Teeteto el descubrimiento de los cinco sólidos regulares que, como hemos visto, proporcionaron una base a la teoría de los elementos de Platón. La prueba que aparece en los Elementos de Euclides, según la cual estos son los únicos sólidos regulares convexos posibles, podría deberse a Teeteto, que también realizó su aportación a la teoría de lo que denominamos números irracionales.

El matemático helénico más importante del siglo IV a. C. fue Eudoxo de Cnido, otro discípulo de Arquitas y contemporáneo de Platón. Aunque durante gran parte de su vida residió en la ciudad de Cnido, en la costa de Asia Menor, Eudoxo estudió en la Academia de Platón, a la que posteriormente regresó para dar clases. No nos ha llegado ningún texto de Eudoxo, pero se le atribuye la solución de un gran número de difíciles problemas matemáticos, como por ejemplo la demostración de que el volumen de un cono es un tercio del volumen del cilindro de la misma base y altura. (No tengo ni idea de cómo Eudoxo pudo hacerlo sin utilizar el cálculo matemático). Pero su mayor contribución a las matemáticas fue la introducción de un estilo riguroso en el que los teoremas se deducen de axiomas claramente expuestos. Es el estilo que posteriormente encontramos en los escritos de Euclides. De hecho, muchos detalles que aparecen en los Elementos de Euclides se han atribuido a Eudoxo.

Aunque el desarrollo de las matemáticas por parte de Eudoxo y los pitagóricos fue un gran logro intelectual en sí mismo, para las ciencias naturales fue un regalo envenenado. Para empezar, el estilo deductivo de la escritura matemática, consagrado por los Elementos de Euclides, fue imitado hasta la saciedad por aquellos que se dedicaban a las ciencias naturales, donde no resulta tan adecuado. Como veremos, en los escritos de Aristóteles sobre las ciencias naturales hay muy pocas matemáticas, aunque a veces suenan como una parodia del razonamiento matemático, como ocurre en su discusión del movimiento en la Física: «Así, el cuerpo A se desplazará a través del medio B en el tiempo C, y a través del medio D (que es menos denso) en el tiempo E; si las longitudes de B y D son iguales, los tiempos C y E serán proporcionales a la resistencia del medio. Sean entonces B agua y D aire» [25]. Quizá la obra capital de la física griega sea De los cuerpos flotantes, de Arquímedes, que comentaremos en el capítulo 4. Se trata de un libro escrito como un texto matemático, con postulados incuestionables seguidos de proposiciones deducidas de ellos. Arquímedes fue lo suficientemente inteligente como para elegir los postulados correctos, pero resulta más honesto presentar la investigación científica como una maraña de deducciones, inducciones y conjeturas.

Más importante que la cuestión del estilo, aunque relacionada con él, es la falsa meta inspirada por las matemáticas: alcanzar una verdad definitiva mediante el solo uso del intelecto. En su discusión de la educación de los reyes filósofos en La República, Platón hace argumentar a Sócrates que la astronomía debería practicarse del mismo modo que la geometría.

Según Sócrates, observar el cielo podría resultar un acicate para el intelecto, de la misma manera que mirar un diagrama geométrico podría ayudar en las matemáticas, pero en ambos casos el conocimiento real procede tan solo del pensamiento. Sócrates explica en La República que «para la práctica de la astronomía acudiremos a los problemas, lo mismo que cuando empleamos la geometría.

Dejaremos a un lado las cosas del cielo, si realmente queremos, ahondando en el estudio de la astronomía, obtener algún provecho de la parte inteligente que por naturaleza hay en el alma»[26].

Las matemáticas son el medio mediante el cual deducimos las consecuencias de los principios físicos. Más que eso: son el lenguaje indispensable en el que se expresan los principios de la física. A menudo inspiran nuevas ideas acerca de las ciencias naturales y, a su vez, las necesidades de la ciencia a menudo impulsan el desarrollo de las matemáticas. La obra del físico teórico Edward Witten ha arrojado tanta luz sobre las matemáticas que en 1990 se le concedió uno de los más altos galardones en esa materia, la Medalla Fields.

Pero las matemáticas no son una ciencia natural, pues en sí mismas, sin observación, no nos dicen nada del mundo. Y los teoremas matemáticos no se pueden verificar ni refutar mediante la observación de las cosas.

Eso no estaba del todo claro en la Antigüedad, y ni siquiera tampoco al principio de la era moderna. Hemos visto que Platón y los pitagóricos consideraban los objetos matemáticos, tales como los numerosos triángulos, componentes fundamentales de la naturaleza, y veremos que algunos filósofos consideraron la astronomía matemática como una rama de las matemáticas, y no de las ciencias naturales.

La distinción entre ciencia y matemáticas está ya bastante clara. Nos sigue resultando un misterio por qué las matemáticas, que se inventaron por razones que nada tienen que ver con la naturaleza, a menudo resultan ser útiles en las teorías físicas. En un famoso artículo [27], el físico Eugene Wigner se ha referido a «la irrazonable efectividad de las matemáticas». Pero por lo general no nos cuesta distinguir las ideas de las matemáticas de los principios de la ciencia, principios que en última instancia quedan justificados mediante la observación del mundo.

Los conflictos entre los matemáticos y los científicos surgen generalmente por la cuestión del rigor matemático. Desde principios del siglo XIX, los investigadores de las matemáticas puras han considerado el rigor como algo esencial; las definiciones y los postulados han de ser claros, y las deducciones han de seguirse con absoluta certeza. Los físicos son más oportunistas, y exigen tan solo una precisión y una certidumbre suficientes que les proporcionen una elevada probabilidad de evitar errores graves. En el prefacio a mi propio tratado sobre la teoría cuántica de campos, admito que «hay partes de este libro que harán llorar al lector con inclinaciones matemáticas».

Lo cual lleva a problemas de comunicación. Algunos matemáticos han dicho que los libros de física a menudo les parecen irritantemente imprecisos. Los físicos, como es mi caso, que necesitan herramientas matemáticas avanzadas, a menudo consideran que la búsqueda del rigor de los matemáticos complica sus textos de una manera que tiene poco interés para la física.

Se ha llevado a cabo un doble esfuerzo por parte de los físicos con más aptitudes para las matemáticas para formalizar la física de las modernas partículas elementales —la teoría cuántica de campos— sobre una base matemáticamente rigurosa, y se han llevado a cabo algunos progresos interesantes. Pero en el último medio siglo, el desarrollo del Modelo Estándar de ninguna manera se ha basado en alcanzar un mayor nivel de rigor matemático.

Las matemáticas de los antiguos griegos siguieron prosperando después de Euclides. En el capítulo 4 llegaremos a los grandes descubrimientos de matemáticos helenísticos posteriores, como Arquímedes y Apolonio.

Capítulo 3

Movimiento y filosofía

Macedonia acabó dominando el mundo griego después de que el ejército de Filipo derrocara a Atenas y Tebas en la batalla de Queronea, en el 338 a. C. Después de la muerte de Filipo, en el 336 a. C., Aristóteles regresó a Atenas, donde fundó su propia escuela, el Liceo. Fue una de las cuatro grandes escuelas de Atenas; las otras fueron la Academia de Platón, el Jardín de Epicuro y el Pórtico (o Stoa) de los estoicos. El Liceo prosiguió durante siglos, probablemente hasta que cerró después del saqueo de Atenas por parte de los soldados romanos a las órdenes de Sila en el 86 a. C. Mucho más sobrevivió la Academia de Platón, que bajo una forma u otra continuó hasta el año 529 de nuestra era, perdurando más que ninguna universidad europea hasta la fecha.

Las obras de Aristóteles que sobreviven parecen ser sobre todo notas para sus clases en el Liceo. Tratan de una asombrosa variedad de temas: astronomía, zoología, los sueños, la metafísica, la lógica, la ética, la retórica, la política, la estética, y lo que suele traducirse como «física». Según uno de sus traductores actuales[28], el libro de Aristóteles es « lacónico, compacto, abrupto, sus argumentos son condensados y su pensamiento denso», muy distinto del estilo poético de Platón. Confieso que Aristóteles me parece frecuentemente tedioso, algo que no ocurre con Platón, pero aunque a menudo Aristóteles está equivocado, no resulta estúpido, cosa que sí ocurre a veces con Platón.

Platón y Aristóteles son dos personas realistas, pero de una manera muy distinta. Platón era realista en el sentido medieval del término: creía en la realidad de las ideas abstractas, en particular de las formas ideales de las cosas. Lo que es real es la forma ideal de un pino, no los pinos individuales, que tan solo encarnan de manera imperfecta esa forma. Lo inmutable son las formas, tal como exigían Parménides y Zenón. Aristóteles era realista en el sentido moderno habitual: para él, aunque las categorías eran enormemente interesantes, lo real eran las cosas individuales, como por ejemplo cada uno de los pinos, y no las formas de Platón.

Aristóteles procuraba utilizar la razón y no la inspiración para justificar sus conclusiones. Podemos coincidir con el estudioso del mundo clásico R. J. Hankinson en que « no debemos perder de vista el hecho de que Aristóteles fue un hombre de su época, y para esa época fue extraordinariamente perspicaz, agudo y avanzado »[29]. No obstante, había principios que recorrían el pensamiento de Aristóteles que hubo que desaprender para poder descubrir la ciencia moderna.

Para empezar, la obra de Aristóteles está impregnada de teleología: las cosas son lo que son debido al propósito al que sirven. En la Física[30] leemos: « Pero la naturaleza es fin y aquello para lo cual; porque si en las cosas cuyo movimiento es continuo hay algún fin de ese movimiento, tal fin será su término extremo como aquello para lo cual ».

Este énfasis en la teleología era natural para alguien como Aristóteles, un hombre muy preocupado por la biología. En Asos y Lesbos Aristóteles estudió biología marina, y su padre, Nicómaco, había sido médico en la corte de Macedonia. Algunos amigos que saben más de biología que yo me dicen que los textos de Aristóteles sobre los animales resultan admirables. La teleología es algo natural para una persona que, como Aristóteles en su obra Partes de los animales, estudia el corazón o el estómago de un animal: es imposible que no se pregunte para qué sirve.

De hecho, hasta la obra de Darwin y Wallace en el siglo XIX, los naturalistas no llegaron a comprender que, aunque los órganos corporales tienen diversos propósitos, su evolución no tiene ningún propósito subyacente. Son lo que son porque han sufrido una selección natural a lo largo de millones de años de variaciones heredables no dirigidas. Y naturalmente, mucho antes de Darwin, los médicos habían aprendido a estudiar la materia y la fuerza sin pararse a preguntar cuál era su propósito.

El interés que al principio sintió Aristóteles por la zoología podría haber inspirado la importancia que le concedía a la taxonomía, a clasificar las cosas en categorías. Es algo que todavía utilizamos en parte; por ejemplo, la clasificación aristotélica de los gobiernos en democracias, aristocracias y tiranías. Pero en su mayor parte no tiene sentido. Me imagino cómo podría reclasificar Aristóteles los frutos: Todas las frutas vienen en tres variedades: hay manzanas, naranjas, y todas las frutas que no son ni manzanas y naranjas.

Hay una de las clasificaciones de Aristóteles que domina toda su obra, y que se convirtió en un obstáculo para el futuro de la ciencia. Él insistía en distinguir entre lo natural y lo artificial. Comienza el Libro II de la Física[31] afirmando: «Algunas cosas son por naturaleza, otras por otras causas». Solo lo natural era digno de su atención. Quizá fue esta distinción entre lo natural y lo artificial lo que impidió que Aristóteles y sus seguidores se interesaran por la experimentación. ¿De qué sirve crear una situación artificial cuando lo realmente interesante son los fenómenos naturales?

No es que Aristóteles descuidara la observación de los fenómenos naturales. A partir de la demora entre ver el rayo y escuchar el trueno, o entre ver los remos de una trirreme lejana y escuchar el sonido que producen al golpear el agua, concluyó que el sonido viajaba a una velocidad finita [32]. Veremos que también hizo uso de la observación para llegar a conclusiones acerca de la forma de la Tierra y de por qué se formaba el arcoíris. Pero todo esto eran observaciones fortuitas de los fenómenos naturales, no la creación de circunstancias artificiales con propósitos experimentales.

La distinción entre lo natural y lo artificial jugó un importante papel en el pensamiento de Aristóteles al abordar un problema de gran importancia en la historia de la ciencia: el movimiento de los cuerpos que caen. Aristóteles enseñaba que los cuerpos sólidos caen debido a que el lugar natural del elemento tierra es hacia abajo, hacia el centro del cosmos, y las chispas vuelan hacia arriba porque el lugar natural del fuego está en los cielos. La Tierra es prácticamente una esfera, con su centro en el centro del cosmos, porque eso permite que haya una mayor proporción de tierra que se acerque a ese centro. Además, si se le permite caer de manera natural, un cuerpo que cae posee una velocidad proporcional a su peso. Tal como leemos en De los cielos[33], según Aristóteles, «un peso dado se mueve a una distancia dada en un tiempo dado; un peso más grande se desplazará en la misma distancia en menos tiempo, pues el tiempo es inversamente proporcional al peso. Por ejemplo, si un peso es el doble de otro, tardará la mitad en recorrer el mismo espacio».

A Aristóteles no se le puede acusar de no observar los cuerpos que caen. Aunque no conocía la razón, la resistencia del aire o de cualquier otro medio que rodea a un cuerpo que cae hace que la velocidad acabe acercándose a un valor constante, la velocidad terminal, que no aumenta con el peso del cuerpo que cae (véase Nota técnica 6). Probablemente, para Aristóteles sea más importante el hecho de que la observación de que la velocidad de un cuerpo que cae aumenta con su peso encaja perfectamente con su idea de que el cuerpo cae porque el lugar natural de su materia se halla en dirección al centro del mundo.

Para Aristóteles, la presencia del aire o de algún otro medio era esencial para comprender el movimiento. Consideraba que, sin resistencia, los cuerpos se moverían a una velocidad infinita, un absurdo que lo condujo a rechazar la posibilidad de que existiera el espacio vacío. En la Física[34] argumenta: «Que no hay vacío separado, tal como algunos afirman, digámoslo de nuevo». Pero de hecho, es la velocidad terminal de un cuerpo que cae lo que resulta inversamente proporcional a la resistencia. La velocidad terminal sería de hecho infinita en ausencia de cualquier tipo de resistencia, pero en ese caso un cuerpo que cae nunca alcanzaría la velocidad terminal.

En el mismo capítulo, Aristóteles nos ofrece un argumento más sofisticado, que en el vacío no existiría nada a lo que el movimiento pudiera ser relativo: «así también en el vacío sería inevitable que un cuerpo estuviese en reposo, pues no habría un más o un menos hacia el cual se moviesen las cosas, ya que en el vacío como tal no hay diferencias»[35]. Pero este es un argumento que tan solo va en contra del vacío infinito; de otro modo, el movimiento en un vacío podría ser relativo a todo lo que estuviera fuera de ese vacío.

Como Aristóteles solo estaba familiarizado con el movimiento en presencia de una resistencia, creía que todo movimiento tiene una causa [36]. (Aristóteles distinguía cuatro tipos de causa: material, formal, eficiente y final, de las cuales la causa final es teleológica: es el propósito del cambio). Esta causa debe estar causada por otra cosa, y así sucesivamente, pero la secuencia de causas no puede ser infinita. Leemos en la Física[37]:

«Y puesto que todo lo que está en movimiento tiene que ser movido por algo, si una cosa es movida con movimiento local por otra que está en movimiento, y esta que mueve a su vez es movida por otra que está en movimiento, y esta última por otra, y así sucesivamente, tendrá que haber entonces un primer moviente ».La doctrina del primer motor (moviente) proporcionó posteriormente al cristianismo y al islam un argumento de la existencia de Dios. Pero como veremos, en la Edad Media la conclusión de que Dios no podía crear el vacío causó muchos problemas a los seguidores de Aristóteles tanto dentro del cristianismo como del islam.

A Aristóteles no le preocupaba el hecho de que las cosas no siempre se movieran hacia su lugar natural. Cuando uno tiene una piedra en la mano, esta no cae, pero para Aristóteles esto simplemente demostraba el efecto de la interferencia artificial en el orden natural. Pero le preocupaba seriamente el hecho de que una piedra arrojada hacia arriba siguiera subiendo durante un intervalo de tiempo, alejándose de la Tierra, después incluso de haber abandonado la mano. Su explicación, que en realidad no lo era, consistía en afirmar que la piedra sigue hacia arriba durante un intervalo por el movimiento que se le da mediante el aire. En el Libro III de De los cielos, explica que «la fuerza transmite el movimiento al cuerpo atándolo, por así decir, al aire. Por eso un cuerpo que se mueve mediante una restricción sigue moviéndose incluso cuando lo que le dio el impulso deja de acompañarlo» [38]. Como veremos, esta idea fue discutida a menudo y rechazada en la época antigua y la medieval.

El texto de Aristóteles sobre los cuerpos que caen es característico cuando menos de su física: un elaborado razonamiento basado en unos primeros principios asumidos, que a su vez se basan en observaciones fortuitas de la naturaleza, sin el menor interés en ponerlas a prueba.

Con ello no pretendo decir que la filosofía de Aristóteles fuera considerada por sus seguidores y sucesores una alternativa a la ciencia. En el mundo antiguo o medieval no existía ninguna concepción de la ciencia como algo distinto de la filosofía. Pensar en el mundo natural era filosofía. Incluso a finales del siglo XIX, cuando las universidades alemanas instituyeron el grado de doctor para estudiosos de las artes y las ciencias a fin de que tuvieran una categoría semejante a los doctores de teología, leyes y medicina, inventaron el título de «doctor en filosofía». Cuando anteriormente la filosofía se había comparado con alguna otra manera de reflexionar acerca de la naturaleza, no había sido con la ciencia, sino con las matemáticas.

Nadie en la historia de la filosofía ha tenido tanta influencia como Aristóteles. Como veremos en el capítulo 9, fue enormemente admirado por algunos filósofos árabes, e incluso de manera ciega por Averroes. En el capítulo 10 veremos cómo Aristóteles fue una gran influencia en la Europa cristiana del siglo XIII, cuando su pensamiento se reconcilió con el del cristianismo gracias a Tomás de Aquino. En plena Edad Media a Aristóteles se le conocía simplemente como «El Filósofo» y a Averroes como «El Comentarista». En el prólogo a Los cuentos de Canterbury, de Chaucer, se nos presenta a un estudioso de Oxford:

También había un clérigo de Oxenford […] pues prefería tener en el cabezal de su cama veinte libros de Aristóteles encuadernados en rojo y negro, y su filosofía, que ricas túnicas o un violín o un hermoso salterio.Naturalmente, ahora las cosas son diferentes. En la invención de la ciencia resultó fundamental separarla de lo que ahora se llama filosofía. Se sigue llevando a cabo una interesante labor en el campo de la filosofía de la ciencia, pero su influencia en la investigación científica es muy escasa.

La precoz revolución científica que comenzó en el siglo XIV, que relatamos en el capítulo 10, fue en gran medida una rebelión contra el aristotelismo. En los últimos años, los estudiosos de Aristóteles han comenzado una especie de contrarrevolución. El muy influyente historiador Thomas Kuhn narra cómo pasó de menospreciar a Aristóteles a admirarlo[39]:

Al hablar del movimiento, en concreto, sus escritos me parecían llenos de errores mayúsculos, pero también de lógica y observación. Estas conclusiones me parecían improbables. Después de todo, Aristóteles había sido el muy admirado codificador de la antigua lógica. Durante casi dos milenios después de su muerte, su obra jugó el mismo papel en la lógica que la de Euclides en la geometría […] ¿Cómo era posible que su singular talento le hubiera abandonado de manera tan sistemática al pasar estudiar el movimiento y la mecánica? Y del mismo modo, ¿por qué sus escritos sobre física se habían tomado tan en serio durante muchos siglos después de su muerte? […] De repente, los fragmentos que había en mi cabeza se ordenaron de una manera nueva y encajaron. La sorpresa me dejó boquiabierto, pues de repente Aristóteles parecía un físico realmente bueno, aunque de una clase que jamás había creído posible […] De repente había encontrado la manera de leer los textos de Aristóteles.Le oí estos comentarios a Kuhn cuando los dos recibimos un doctorado honoris causa de la Universidad de Padua, y posteriormente le pedí que me lo explicara. Su respuesta fue: «Lo que transformó mi primera lectura [de los textos de Aristóteles sobre física] fue mi comprensión, no mi evaluación, de lo que había conseguido». No lo comprendí: la frase «un físico realmente bueno» me parecía una evaluación.

Consideremos la falta de interés de Aristóteles por la experimentación: el historiador David Lindberg [40] observó: «La práctica científica de Aristóteles no se puede explicar, por tanto, como resultado de la estupidez ni de ninguna carencia por su parte —como ser incapaz de encontrar un procedimiento mejor—, sino como un método compatible con el mundo tal como él lo percibía y perfectamente adaptado a las cuestiones que le interesaban». Sobre la cuestión de más alcance de cómo juzgar el éxito de Aristóteles, Lindberg añadía: «Sería injusto y absurdo juzgar el éxito de Aristóteles por el grado en el que se adelantó a la ciencia moderna (como si su meta fuera responder a nuestras preguntas, y no a las suyas)». Y en la segunda edición de la misma obra escribió [41]: « Lo que mide el éxito de un sistema filosófico o de una teoría científica no es hasta qué punto se anticipa al pensamiento moderno, sino hasta qué punto consigue abordar los problemas científicos y filosóficos de su tiempo ».

No me lo tragué. Lo que es importante en la ciencia (dejo la filosofía a los demás) no es la solución de los problemas científicos más habituales de su tiempo, sino comprender el mundo. En el curso de esta obra, encontraremos qué tipo de explicaciones son posibles y qué tipo de problemas pueden conducir a esas explicaciones. El avance de la ciencia ha consistido en gran medida en descubrir qué preguntas se debían formular.

Naturalmente, hay que intentar comprender el contexto histórico de los descubrimientos científicos. Aparte de eso, la tarea del historiador depende de lo que intenta conseguir. Si su objetivo es tan solo recrear el pasado, comprender «cómo fue en realidad», entonces puede que no le resulte útil juzgar el éxito de un científico del pasado mediante criterios modernos. Pero este tipo de juicio es indispensable si lo que uno quiere es comprender cómo la ciencia progresó del pasado al presente.

Este progreso ha sido algo objetivo, no solamente una evolución de la moda. ¿Es posible poner en duda que Newton comprendió mejor el movimiento que Aristóteles, o que nosotros lo comprendemos mejor que Newton? Nunca ha sido muy fructífero preguntar qué movimientos son naturales, ni cuál es el propósito de este o del otro fenómeno físico.

Coincido con Lindberg en que sería injusto concluir que Aristóteles era estúpido. Mi propósito al juzgar el pasado mediante los criterios del presente es llegar a comprender lo difícil que resultaba, incluso para una persona tan inteligente como Aristóteles, aprender cómo estudiar la naturaleza. En la práctica de la ciencia moderna nada le parece evidente a alguien que nunca lo haya visto hacer.

Aristóteles abandonó Atenas a la muerte de Alejandro, en el 323 a. C., y murió poco después, en el 322. Según Michael Matthews

Capítulo 4

La física helenística y la tecnología

Esta época, desde Alejandro hasta Actium[42], se conoce normalmente como el periodo helenístico, un término (en alemán, Hellenismus) acuñado en la década de 1830 por Johann Gustav Droysen. No sé si esa fue la intención de Droysen, pero en mis oídos hay algo peyorativo en el sufijo inglés «istic». Al igual que la palabra inglesa «archaistic», por ejemplo, se usa para describir una imitación de lo arcaico, el sufijo parece dar a entender que la cultura helenística no era propiamente helénica, sino una mera imitación de los logros de la época clásica de los siglos V y IV a. C. Esos logros fueron muy importantes, sobre todo en geometría, teatro, historiografía, arquitectura y escultura, y quizá en las demás artes cuyas producciones clásicas no han sobrevivido, como por ejemplo la música y la pintura. Pero en la época helenística la ciencia alcanza unas cimas que no solo eclipsaron los logros científicos de la época clásica, sino que no tuvieron parangón hasta la revolución científica de los siglos XVI y XVII.

El centro vital de la ciencia helenística era Alejandría, la capital de los Ptolomeos, fundada por Alejandro en la desembocadura del Nilo. Alejandría se convirtió en la ciudad más importante del mundo griego; y posteriormente, durante el Imperio romano, solo fue superada por Roma en riqueza y tamaño.

Alrededor del 290 a. C., Ptolomeo I fundó el Museo de Alejandría, como parte de su palacio real. Originariamente tenía que ser un centro de estudios literarios y filológicos, dedicado a las nueve musas. Pero después de la ascensión al poder de Ptolomeo II, en el 285 a. C., el Museo se convirtió también en un centro de investigación científica. Los estudios literarios prosiguieron en el Museo y la Biblioteca de Alejandría, pero ahora, en el Museo, las ocho musas poéticas quedaron eclipsadas por su hermana científica, Urania, la musa de la astronomía. El Museo y la ciencia griega sobrevivieron al reinado de los Ptolomeos, y, como veremos, algunos de los más grandes logros de la ciencia de la Antigüedad ocurrieron en la mitad griega del Imperio romano, y en gran medida en Alejandría.

En la época helenística, las relaciones intelectuales entre Egipto y la patria griega se parecieron un poco a las relaciones entre Estados Unidos y Europa en el siglo XX[43]. La riqueza de Egipto y el generoso apoyo de al menos los tres primeros Ptolomeos consiguió llevar a Alejandría estudiosos que se habían labrado un nombre en Atenas, al igual que los sabios europeos acudieron a Estados Unidos a partir de la década de 1930. Alrededor del año 300 a. C., un antiguo miembro del Liceo, Demetrio de Falero (Demetrius Falerus), se convirtió en el primer director del Museo, y se trajo su biblioteca de Atenas. Más o menos en la misma época, Estratón de Lámpsaco, otro miembro del Liceo, fue llamado a Alejandría por Ptolomeo I para ser preceptor de su hijo, y es posible que fuera responsable del giro del Museo hacia la ciencia cuando ese hijo heredó el trono de Egipto.

Durante los periodos helenístico y romano, el tiempo que tardaba un barco de vela en ir de Atenas a Alejandría era parecido al tiempo que tardaba un vapor en ir de Liverpool hasta Nueva York en el siglo XX, y la gente viajaba a menudo entre Egipto y Grecia. Por ejemplo, Estratón no se quedó en Egipto; regresó a Atenas y se convirtió en el tercer director del Liceo.

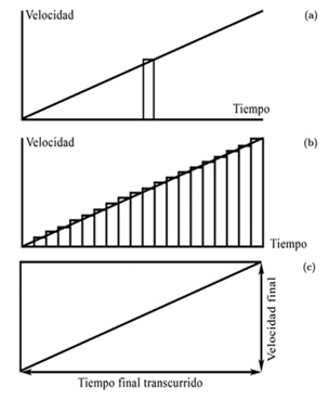

Estratón era un observador muy agudo. Era capaz de concluir que los cuerpos que caían aceleraban en su descenso tras observar cómo las gotas de agua que caían de un tejado se iban separando al caer, cómo el continuo flujo de agua se dividía en gotas individuales. Ello se debe a que las gotas que han caído más lejos también son las que han caído durante más tiempo, y puesto que aceleran, esto significa que han viajado más deprisa que las gotas que las siguen, que llevan cayendo menos tiempo (véase Nota técnica 7). Estratón observó también que cuando un cuerpo cae desde muy poca distancia el impacto contra el suelo es insignificante, pero si cae desde más altura produce un impacto importante, lo que también demuestra que su velocidad aumenta en su caída [44].

Probablemente no sea ninguna coincidencia que los centros de la filosofía natural de Grecia, como Alejandría, Mileto y Atenas, fueran también los centros del comercio. Un mercado concurrido une a personas de diferentes culturas y alivia la monotonía de la agricultura. El comercio de Alejandría venía de lugares muy lejanos: cargamentos transportados en barco desde la India al mundo mediterráneo cruzaban el mar Arábigo, llegaban hasta el mar Rojo y desde ahí seguían por tierra hasta el Nilo, para luego bajar hasta Alejandría.

Pero el clima intelectual de Alejandría y Atenas era muy distinto. Para empezar, los estudiosos del Museo generalmente no aspiraban a elaborar teorías que lo abarcaran todo, como había ocurrido con los griegos desde Tales a Aristóteles. Como ha observado Floris Cohen [45]: «El pensamiento ateniense era global, y el alejandrino fragmentario». Los alejandrinos se concentraba en comprender fenómenos específicos, allí donde se podían hacer auténticos progresos. Estos temas incluían la óptica y la hidrostática, y por encima de todo la astronomía, el tema de la segunda parte de este libro.

No debemos echarles en cara a los griegos helenísticos que abandonaran el esfuerzo de formular una teoría general de todo. Una y otra vez se ha demostrado que un rasgo esencial del progreso científico ha sido comprender cuándo ha llegado el momento de abordar un problema y cuándo no. Por ejemplo, los principales físicos de principios del siglo XX, entre ellos Hendrik Lorentz y Max Abraham, se dedicaron a comprender la estructura del electrón, que se había descubierto recientemente. No sirvió de nada; nadie podía conseguir avanzar a la hora de comprender la naturaleza del electrón antes del advenimiento de la mecánica cuántica, ocurrido dos décadas después. El desarrollo de la teoría especial de la relatividad por parte de Albert Einstein fue posible porque este se negó a preocuparse de qué eran los electrones. En lugar de ello se preocupó por cómo la observación de cualquier cosa (incluidos los electrones) depende del movimiento del observador. El propio Einstein, en sus últimos años, abordó el problema de la unificación de las fuerzas de la naturaleza, y no llevó a cabo ningún progreso porque nadie en esa época sabía lo bastante de esas fuerzas.

Otra diferencia importante entre los científicos helenísticos y sus predecesores clásicos es que la época helenística adolecía menos de esa distinción esnob entre el saber en sí mismo y el saber utilitario: en griego, episteme comparado con techne (o en latín, scientia comparado con ars). A través de la historia, muchos filósofos han tenido a los inventores casi en la misma consideración que el chambelán de la corte, Filóstrato, tiene en El sueño de una noche de verano a Peter Quince y sus actores: «Ganapanes atenienses de manos callosas, que nunca han trabajado con la mente». Yo mismo, que trabajo en el campo de la física y mi investigación se centra en temas como las partículas elementales y la cosmología, sin ninguna aplicación práctica inmediata, desde luego no voy a decir nada en contra del saber en sí mismo, pero dedicarse a la investigación científica para satisfacer los anhelos humanos es una manera maravillosa de obligar a un científico a dejar de versificar y enfrentarse a la realidad [46].

Naturalmente, la gente se ha interesado por las mejoras tecnológicas desde que los primeros humanos aprendieron a utilizar el fuego para cocinar y a elaborar herramientas sencillas golpeando una piedra con otra. Pero el persistente esnobismo intelectual de los pensadores clásicos ha impedido que filósofos como Platón y Aristóteles intentaran dar una aplicación tecnológica a sus teorías.