La ciencia en el siglo XIX

Elías Trabulse

En un célebre trabajo de historia de la ciencia publicado en 1841 el historiador inglés William Whewell acuñó por vez primera un neologismo que habría de correr con gran fortuna. Ese término calificaba al profesional de la ciencia como un «científico». La aparición de esta palabra puso de manifiesto el lugar de preeminencia a que habían llegado dentro de la sociedad los hombres consagrados a la investigación científica y su papel cada vez más determinante en el desarrollo de una nación.En efecto, dentro de las diversas revoluciones que afectaron al siglo XIX, es claro que la expansión del conocimiento científico ocupó un lugar destacado, ya que muchos campos se abrieron a la exploración sistemática: la Tierra, los cielos, los seres vivos, la mente humana. Aparecieron nuevas ciencias, y otras antiguas y venerables fueron sometidas a nuevo examen, de tal manera que algunas de ellas desaparecieron, se transformaron o se fundieron con otras. La civilización científica occidental permeó como nunca antes gran parte de la actividad humana y ese legado llegó, acrecentado, al siglo XX. No es exagerado afirmar que la influencia cultural de la ciencia fue muy grande durante el siglo XIX, hasta el punto de que a finales del siglo lo que no era considerado científico perdía cierta validez como forma de conocimiento.

El prestigio de la ciencia decimonónica le vino de las espectaculares hazañas que logró: abrió al ojo humano el universo inconmensurable de las galaxias, determinó las características de nuestro sistema solar y fijó con precisión los movimientos de planetas y satélites, inquirió sobre la composición de las estrellas, indagó sobre la estructura de la materia y sus combinaciones, describió el fascinante espectáculo de la arquitectura molecular, fijó la edad y las etapas de formación de la Tierra, descubrió las leyes de transformación de la energía y las de la electricidad y el magnetismo, planteó la teoría electromagnética de la luz, reconoció las zonas inexploradas del planeta y penetró en las profundidades del océano, describió la fauna y la flora de los continentes y su distribución geográfica —lo que le permitió conocer la evolución de la vida—, estableció las leyes de la herencia y descubrió las de la evolución humana. Además provocó una revolución tecnológica sin precedentes que transformó profundamente la vida, los hábitos y las costumbres de la gente. Produjo nuevas formas de comunicación tales como el telégrafo y el teléfono, creó numerosos auxiliares mecánicos del trabajo, inventó el alumbrado, el ferrocarril, el barco de vapor y el automóvil, revolucionó la higiene y renovó la medicina.

Este notable impulso a las ciencias pudo llevarse a cabo gracias a que las sociedades occidentales —y dentro de éstas, el grupo más beneficiado: la burguesía— apoyaron la empresa científica, pues se percataron de que ésta se hallaba en la base del desarrollo industrial; el siglo XX desarrollará ampliamente esta vinculación entre ciencia e industria, que viene de la segunda mitad del siglo XIX. Cabe decir que los beneficios fueron recíprocos ya que la ciencia recibió un vigoroso estímulo que aceleró las investigaciones puras. Además se reformó la educación de alto nivel para crear profesionales especializados que pronto formaron equipos de trabajo apoyados económicamente por los diversos gobiernos o por empresas particulares.

Esta expansión de la investigación que se acentuó notablemente en el último tercio del siglo trajo consigo la creación de nuevas instituciones científicas en las cuales los trabajos de investigación y los resultados, además de ser conocidos y difundidos, pudieron ser sujetos de crítica. La intercomunicación científica creció aceleradamente y pronto borró las fronteras que a principios del siglo permitieron formular la noción de «ciencia nacional», para crear una ciencia auténticamente internacional.

Derivación obvia de todo este vasto movimiento cultural fue que la ciencia inició un proceso de vulgarización sin precedentes. Aunque los complejos descubrimientos científicos de la época estaban fuera del alcance de la mayoría, eso no impidió que se divulgaran en forma asequible y fácil de comprender en sus líneas generales. Proliferaron revistas y diversas publicaciones, se crearon museos, planetarios y jardines botánicos que exhibían la nueva ciencia para el lego en esos asuntos. Hay que mencionar que algunos de estos científicos aficionados lograron hacer eventualmente valiosas aportaciones al avance de la ciencia: inventaron algunos notables instrumentos de precisión, formaron y clasificaron valiosas colecciones animales, minerales y fósiles, y registraron datos meteorológicos que después fueron de gran utilidad.

Es evidente, después de lo hasta aquí dicho, que la ciencia del siglo XIX tiene múltiples aspectos y no puede reducirse al registro de los descubrimientos más significativos hechos en el terreno de la investigación pura. Fue un fenómeno humano de gran complejidad histórica. Sin embargo, como muchas de las transformaciones que propició partieron de los descubrimientos de la ciencia pura, es necesario, antes que nada, conocerlos para intuir sus alcances en la tecnología industrial, las comunicaciones, la vida doméstica, el transporte, la alimentación, la salud y la higiene.

Esta obra está destinada a dar noticia de cuáles fueron los principales aportes del siglo XIX en el campo de las ciencias físicas y de las ciencias biológicas. Dicha época a menudo ha sido subestimada en más de un aspecto, pero es indiscutible que se halla en los orígenes de la revolución científica, técnica y cultural del siglo XX. Los grandes protagonistas del siglo XIX son todavía figuras vivas entre nosotros, y no sólo en el terreno de las ciencias. Empero, el enfoque de esta obra se reduce a estas últimas, ya que mientras más profundizamos en ellas más comprendemos sus grandes influencias en la cultura científica de nuestra época.

* * * *

La obra que aquí presentamos consta de dos partes: la primera es un estudio introductorio y la segunda un apéndice documental constituido por textos representativos del quehacer científico decimonónico. La primera y la segunda partes se correlacionan en su estructura y los científicos cuyos textos hemos seleccionado se encuentran marcados con un asterisco en el estudio introductorio. Contenido:§. Ciencias físicasUna de las principales características del desenvolvimiento científico del siglo XIX lo constituye la reaparición bajo una novedosa perspectiva del materialismo determinista del siglo XVIII[1]. Las tres grandes teorías científicas que aparecen en los dos primeros tercios del siglo, es decir, la conservación de la materia, la conservación de la energía y el evolucionismo, son derivaciones evidentes de los postulados del siglo anterior. No será sino hasta el último tercio del siglo XIX cuando las ciencias físicas presentarán un nuevo aspecto con la emergencia de las teorías cuántica y de la relatividad, que han llegado hasta nuestros días.

§. Ciencias biológicas

§. Apéndice

Varios fueron los factores que hicieron del siglo antepasado uno de los más relevantes en la historia de la ciencia. El creciente prestigio del saber científico, una cada vez mayor especialización y la precisión en las técnicas de observación y de experimentación son algunos de ellos[2]. Incluso los espectaculares avances alcanzados antes de 1860 hicieron que el método científico fuera considerado como el más adecuado y valedero para conocer aspectos del conocimiento tradicionalmente considerados como separados del área de las ciencias, tales como la historia o la religión, las cuales fueron abordadas con el enfoque particular de las ciencias de la naturaleza con el fin de determinar el conjunto de leyes que regían tanto el devenir histórico como el comportamiento religioso. Gracias a la sistematización filosófica del conocimiento, debida a Augusto Comte* (1798-1857), conocida como positivismo, fue posible establecer las tres etapas por las que el conocimiento pasaba antes de llegar a una comprensión más acertada de la realidad. Dichos estadios del saber eran, primero, el teológico o imaginativo; segundo, el metafísico o abstracto, y tercero, el científico o positivo. Este último era el que se pensaba que había alcanzado la cultura científica del siglo XIX[3]. Los principios fundamentales de la indestructibilidad de la materia y su complementario de la conservación de la energía, llevaron a la gran mayoría de los hombres de ciencia a la conclusión de que la realidad era esencialmente material y de que podía ser predeterminada en su comportamiento por leyes rigurosas y precisas. La extensión de estos conceptos del mundo de lo inorgánico al de lo orgánico, tal como era estudiado por los químicos y los biólogos, llevó a establecer leyes similares a aquellas que regían lo inanimado, entre las que la más relevante fue la de la selección natural postulada por el evolucionismo darwiniano dentro de un esquema puramente mecanicista que eliminaba cualquier instancia trascendente[4]. Si bien científicos de relieve como Huxley, Tyndall, Spencer y el mismo Darwin abrazaron los postulados de determinismo materialista y se hicieron sus fervientes expositores y defensores, otros científicos de no menor talla como Pasteur, Kelvin, Faraday, Mendel, Maxwell y Joule no extendieron como los primeros sus creencias científicas al campo de su fe religiosa y en buena medida se sustrajeron al arduo debate entre la ciencia y la religión que se daría en la segunda mitad del siglo. Sin embargo, una firme creencia en el progreso de la especie humana animaba a unos y a otros debido sobre todo a los avances científicos y técnicos que contemplaban y que no dejaban de alentar un cierto optimismo en cuanto a las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la humanidad[5]. En este sentido, el evolucionismo pareció dar las bases científicas de la teoría de un progreso indefinido. Uno de los más destacados apóstoles de esta teoría, Herbert Spencer, afirmó que todo evolucionaba y que la dirección general de dicho fenómeno universal ponía de manifiesto una mejoría gradual en todos los órdenes. A pesar de este optimista esquema del acontecer biológico y moral de la especie humana, es evidente que las leyes de la evolución que estos hombres de ciencia establecieron como argumento de su idea del progreso indefinido fueron, antes de que finalizara el siglo, sujetas a revisión cuando se demostró lo aleatorio del proceso evolutivo que no exhibía en multitud de casos una línea constante y predecible, ya que la naturaleza de las variaciones en el esquema de la selección natural progresiva no era fácil de determinar[6].

§. Ciencias físicas

I. AstronomíaLa paulatina aceptación de las teorías de Newton durante el siglo XVIII[7] llevó a los científicos a calcular, de acuerdo con ellas, las interacciones gravitacionales entre los planetas, el Sol y la Tierra[8]. Ello permitió determinar las masas de estos cuerpos celestes de tal forma que a principios del siglo XIX ya se conocían las dimensiones del sistema solar y las velocidades relativas de los astros que lo forman. De ahí derivaron las hipótesis cosmogónicas que prevalecerían a todo lo largo del siglo XIX y entre las que destaca la propuesta por el filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804)[9]], la que fue reformada y ampliada por Pierre-Simon Laplace* (1749-1827). Éste, en 1812, expuso su célebre teoría de la nebulosa, en la cual el universo aparecía como una máquina perfecta y autorregulada que había trabajado ininterrumpidamente por un incalculable periodo de tiempo y cuya acción persistiría hacia el futuro, también por tiempo indefinido[10]. Laplace sostuvo que esa concordia celeste entre los astros no había sido hecha al azar, sino que, en tiempos remotísimos, los cuerpos celestes se habían formado de una primigenia masa gaseosa. Suponía que la masa incandescente de esta nebulosa original había empezado a girar alrededor de su centro y que gradualmente había sufrido un proceso de enfriamiento y contracción, lo que provocaría que su velocidad de rotación aumentase, ya que el momento angular total de la nebulosa permanecía constante. Al incrementarse dicha velocidad, un anillo gaseoso se separaría del ecuador de la nebulosa, hecho que se repetiría una y otra vez produciéndose varios anillos concéntricos colocados en el mismo plano ecuatorial. Cada uno de dichos anillos se transformaría eventualmente en diversos cuerpos esféricos llamados planetas que girarían en una misma dirección, en tanto que el centro residual de la nebulosa formaría al Sol. A su vez cada planeta expelería fuera de sí uno o más anillos que al condensarse formarían satélites esféricos, excepto en el caso de Saturno cuyos anillos aún permanecen sin formar satélites, lo que confirmaría la hipótesis inicial[11]. Sin embargo, aunque la teoría ha sido desvirtuada posteriormente, en fechas recientes se ha visto que se acerca algo a las hipótesis cosmogónicas modernas apoyadas en un mayor número de datos y en un desarrollo matemático más complejo que el planteado por ese eminente sabio.

Al tiempo que eran expuestas estas teorías sobre la formación del sistema solar, la astronomía de observación lograba importantes avances en lo referente a la posición de las estrellas y a la periodicidad de los cometas, los cuales se movían en elipses alrededor del Sol. En este campo fueron notables los avances logrados por William Herschel (1738-1822), el cual construyó telescopios de alta capacidad con los que realizó múltiples observaciones de nuestra galaxia, pero sobre todo de las llamadas nebulosas, las cuales concibió como inmensos conglomerados de estrellas. Gracias a su acuciosidad y método de observación logró descubrir un nuevo planeta, Urano, lo que ampliaba aún más las dimensiones del sistema solar[12]. En 1838, o sea pocos años después de que Herschel realizara sus observaciones de la Vía Láctea y de las innumerables estrellas que la componían y determinase dentro de ellas la posición de nuestro Sol, un astrónomo alemán, Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846), logró medir la distancia a la que se encontraba una estrella, lo que reveló las gigantescas dimensiones del universo[13]. A este capital descubrimiento se sumó otro que empujó todavía más las fronteras de nuestro sistema planetario: el descubrimiento del planeta Neptuno, realizado simultáneamente por Urbain-Jean Leverrier (1811-1877) y John Couch Adams (1819-1892) entre los años de 1845 y 1846, fue revelado a la astronomía no por el telescopio sino por una serie de complejos cálculos realizados por ambos astrónomos, los cuales con base en algunas perturbaciones observadas en el planeta Urano, y que no podían ser atribuidas ni a Júpiter ni a Saturno, concluyeron que debían ser provocadas por otro planeta. Calcularon las dimensiones y la posición de este último de tal forma que poco tiempo después aparecía Neptuno, el penúltimo planeta descubierto en nuestro sistema solar[14].

En la segunda mitad del siglo, por la aplicación de los espectroscopios y fotómetros a los telescopios, se amplían enormemente las posibilidades de la astronomía con el surgimiento de la astrofísica, la cual permitió encontrar y clasificar un gran número de cuerpos celestes. La catalogación de estrellas recibió un gran impulso con la introducción de la fotografía desde el año de 1885[15].

El movimiento de los planetas fue estudiado desde 1842 por el físico austriaco Christian Doppler, quien dio su nombre al «efecto» óptico y acústico causado por un cuerpo que se aleja y cuya luminosidad y sonido aumentan o decrecen en su frecuencia con ese movimiento. Este descubrimiento fue utilizado por Armand Fizeau, quien en 1848 señaló que el «efecto Doppler» en el caso de la luz podía observarse mejor calculando la posición de las líneas espectrales del objeto observado[16]. Así, en 1868 William Huggins logró medir la velocidad radial de la estrella Sirio, la cual supuso que se movía alejándose de la tierra a 46 kilómetros por segundo, y en 1890 el norteamericano James Keeler, con ayuda de instrumentos perfeccionados, demostró que Arturo se acerca al sistema solar a seis kilómetros por segundo. Finalmente en 1889 Herman Carl Vogel demostró que las líneas espectrales de la estrella llamada Algol, que se desplazaban alternativamente hacia el rojo y el violeta, eran debidas a una «estrella binaria» que se eclipsaba[17].

Estos métodos espectroscópicos fueron aplicados a principios del siglo XIX por Joseph Fraunhofer (1787-1826) para determinar el espectro del Sol, pero no fue sino hasta 1849 cuando Gustav Kirchhoff* (1824-1887) demostró que las líneas oscuras en ese espectro eran provocadas por la absorción de la luz en la atmósfera solar[18]. Tres años más tarde el astrónomo sueco Anders Jonas Angström identificó la presencia de hidrógeno en el Sol gracias a las líneas espectrales de este elemento, el cual, por los trabajos del italiano Pietro Secchi, también pudo ser detectado en las estrellas. Un paso más fue dado en 1868 por Pierre Janssen, quien observó desde la India el eclipse total de Sol de dicho año y descubrió una línea espectral en ese astro que no podía identificarse con la producida por cualquier elemento conocido y al que el inglés Norman Lockyer denominó helio[19].

Todo este cúmulo de información obtenida por el espectroscopio permitió no sólo calcular la velocidad radial de las estrellas, sus características magnéticas, su temperatura y si era simple o doble, sino que también permitió recabar información acerca de la estructura atómica, sobre todo a partir de 1890 en que fueron descubiertas las partículas subatómicas en el interior del átomo.

II. Óptica

La teoría acerca de la naturaleza de la luz que pervivió a todo lo largo del siglo XVIII fue la que estipulaba su naturaleza corpuscular. El inmenso prestigio de Newton, que la respaldaba, hizo que la tesis de la emisión de partículas sometidas a las leyes gravitacionales superara a la teoría ondulatoria propuesta por Huygens[20]. Sin embargo, a principios del siglo XIX esta última hipótesis recibió una novedosa interpretación gracias a los trabajos del inglés Thomas Young (1773-1829), quien hizo una crítica de la teoría corpuscular basado en el hecho de que no explicaba satisfactoriamente la razón por la cual la velocidad de la luz es constante sin importar la naturaleza y la temperatura del foco emisor. Si se tratase de corpúsculos, dicha velocidad no tendría por qué ser constante, ya que estaban sometidos a las leyes de la física newtoniana, lo que no acontecía con las ondas, cuya velocidad sí podía ser constante. Además, en los experimentos llevados a cabo en el laboratorio se había visto que un mismo rayo luminoso podía sufrir simultáneamente un fenómeno de reflexión y otro de refracción, lo que era difícil de explicar desde el punto de vista de la teoría corpuscular, ya que presuponía que ciertas partículas luminosas estaban sujetas a ser reflejadas, mientras que otras de igual naturaleza lo eran a ser refractadas. Young examinó cuidadosamente las objeciones de Newton a la teoría ondulatoria, sobre todo la que sostenía que si la luz estuviese formada por ondas no podría viajar en línea recta ni producir sombras de contornos bien delineados. Sin embargo, su principal descubrimiento, que es el fundamento de la actual teoría ondulatoria, fue el del llamado «principio de interferencia», que sostenía que dos ondas luminosas defasadas (o sea que la cresta de una coincida con el valle de la otra) podrían aniquilarse recíprocamente y producir oscuridad, y, por lo contrario, dos ondas en fase acrecentaban el efecto luminoso. Este descubrimiento le permitió calcular la longitud de onda de la luz a la que dio un valor de una cienmilésima de pulgada[21]. El revolucionario concepto de interferencia fue propuesto en forma independiente 15 años después de Young por Agustín Fresnel* (1788-1827) en Francia. En una célebre Memoria sobre la difracción de la luz fechada en 1819, este joven físico asentaba lo siguiente[22]:

Cuando dos sistemas de ondas luminosas se mueven en sentido contrario en un mismo punto del espacio, tienden a debilitarse mutuamente y aun a aniquilarse totalmente si sus impulsos son de igual magnitud; y por lo contrario, las oscilaciones de ambos sistemas tenderán a incrementarse cuando actúan en la misma fase. La intensidad de la luz dependerá por tanto de las posiciones respectivas de ambos sistemas de ondas o, lo que es lo mismo, de la diferencia en las distancias recorridas al emanar de una fuente común.Su teoría, al igual que la de su colega inglés, encontró una fuerte oposición en su país natal, donde los físicos, entre los que se encontraban Laplace y Biot, eran abiertamente partidarios de las tesis newtonianas. A pesar de ello, en un trabajo que data de 1817 y que fue premiado, Fresnel exponía la tesis ondulatoria apoyada con un sólido aparato matemático que explicaba a satisfacción las experiencias de laboratorio. En este opúsculo explicaba la difracción por una combinación del principio de interferencia con las tesis de Huygens. Apoyados en las anteriores observaciones de Étienne Malus acerca de la polarización de la luz, tanto Young como Fresnel intentaron explicar ese fenómeno dentro del marco de la concepción ondulatoria. Propusieron la hipótesis de que la luz estaba compuesta de multitud de ondas que viajaban transversalmente las unas respecto de las otras, lo que provocaba una vibración, en todas direcciones, del medio transmisor de dichas ondas. Ahora bien, al pasar dicho haz luminoso por un cristal de turmalina las ondas luminosas que lo atravesaban sólo vibraban en un solo sentido, de tal manera que si se le obligaba a pasar a través de un segundo cristal, cuyo eje fuera perpendicular al del primero, el haz polarizado se extinguía[23].

La teoría ondulatoria de la luz expuesta por estos dos sabios en el primer tercio del siglo XIX resultaba satisfactoria para explicar prácticamente todos los fenómenos ópticos. Tanto Newton como sus seguidores se habían visto obligados, para interpretar el comportamiento de los corpúsculos, a inventar ciertas hipótesis que a la luz de las experiencias resultaban insatisfactorias. Así, por ejemplo, explicaban la difracción por una variación en la densidad del «éter», lo que provocaba que los corpúsculos siguieran un comportamiento atípico en lo referente a la atracción o repulsión entre ellos, e interpretaban la polarización afirmando que los corpúsculos poseían un comportamiento dual, según el medio donde la luz se propagara[24]. Estas hipótesis resultaban claramente insatisfactorias y los partidarios de la teoría corpuscular así lo reconocían; de ahí que al ser rehabilitada la hipótesis ondulatoria que partía de un único y sencillo principio que explicaba no sólo esos fenómenos, sino también las conexiones entre ellos, fue paulatinamente aceptada como una tesis que, aunque no poseía un fundamento experimental sólido, como el astrónomo Herschel lo reconoció, sí resultaba inteligible y sobre todo operante en la interpretación de los fenómenos luminosos. Por otro lado, los principales reparos contra esta teoría se hacían no tanto contra sus postulados generales, sino contra el comportamiento de las ondas dentro de ese medio difusor conocido como «éter». Durante todo el siglo XIX muchos científicos europeos se dieron infructuosamente a la tarea de explicar las propiedades mecánicas de dicho fluido. Young había sugerido la hipótesis de que el éter podía pasar a través de los cuerpos sólidos. Otros autores le atribuyeron propiedades cercanas a la imponderabilidad total, hecho que explicaría que permitiese el paso de la luz y no fuera un obstáculo al movimiento de traslación y rotación de los planetas. Sin embargo, con la publicación de Maxwell en 1865 de la teoría electromagnética de la luz, según la cual ésta no consiste en vibraciones mecánicas sino en ondas compuestas de campos alternos eléctricos y magnéticos, fue necesario idear un nuevo tipo de éter que pudiese trasmitir ambos tipos de energías, lo que resultaba extremadamente complejo. El postulado esencial de Einstein en su teoría de la relatividad restringida fue que era prácticamente imposible detectar el movimiento absoluto y que por lo tanto el éter que hacía esto posible no podía existir. De hecho, la teoría ondulatoria se mostró inoperante a finales del siglo para explicar cierto tipo de fenómenos que se vieron correctamente interpretados por la moderna teoría corpuscular llamada cuántica. Pero, aunque desprovista de sus fundamentos esenciales, la teoría ondulatoria ha prevalecido combinada con la nueva teoría corpuscular y ha sido aceptada como la más idónea para explicar el comportamiento de la luz[25].

III. Electromagnetismo

Una de las principales revoluciones en el campo de las ciencias físicas desde la época de Newton fue la llevada a cabo durante el siglo XIX por Michael Faraday (1791-1867) y por James Clerk Maxwell* (1831-1879) en lo que es conocido como «física de campo»[26]. Este término requiere de una definición. De acuerdo con las teorías newtonianas el movimiento de los cuerpos estaba determinado por la interacción de fuerzas a través del espacio. Según Faraday el espacio que rodea a un cuerpo o a una partícula era una extensión de la partícula misma. A ese espacio se le conoce como «campo», y a uno de éstos en el que puedan ser detectadas fuerzas eléctricas, magnéticas o gravitacionales se le denomina campo eléctrico, magnético o gravitacional, respectivamente. Las tesis de Faraday derivaban de sus experiencias en electrodinámica y en magnetismo, y la labor de Maxwell fue darles forma matemática, esto es, que representaran combinados los campos eléctrico y magnético en un conjunto de ecuaciones que describiesen asimismo los cambios experimentados por dichos campos dentro de las coordenadas de espacio y tiempo[27]. Sin duda las secuelas más relevantes de dicha tesis fueron, en primer lugar, la teoría expuesta por Einstein, quien sustituyó los conceptos puramente gravitacionales de Newton por las llamadas «ecuaciones de campo», y, en segundo, el desarrollo de la teoría cuántica, según la cual cualquier partícula atómica posee su propio campo cuántico[28]. El largo proceso que conduce de los trabajos de Faraday a los de Einstein cubre buena parte de todo el siglo XIX.

En el año de 1820 el físico Oersted había descubierto que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético. Faraday al intentar producir el fenómeno invertido, o sea la creación por medio del magnetismo de una corriente eléctrica, logró descubrir en 1831 el fenómeno conocido como inducción electromagnética. Después de una serie de experimentos encontró que era posible inducir una corriente eléctrica siempre que las líneas de fuerza magnética fuesen cortadas por un circuito. Esto le permitió establecer la siguiente ley, expuesta en su obra Investigaciones experimentales en electricidad: «La cantidad de corriente inducida es directamente proporcional al número de líneas de fuerza atravesadas por el circuito». Sus resultados lo llevaron a considerar la posibilidad de que la rotación de la Tierra pudiese generar corrientes inducidas, al ser cortadas las líneas del campo magnético del planeta, y aunque sus experiencias en este sentido no tuvieron éxito, sí abrieron el campo a futuras investigaciones[29]. Por otra parte, el amplio cúmulo de experiencias que realizó, unidas a sus propias especulaciones, le permitieron concluir que todas las manifestaciones físicas de la naturaleza, tales como la gravitación, la electricidad, el magnetismo o la luz, tienen un origen común, están interrelacionadas y son interdependientes. Creyó que la luz consistía en una serie de vibraciones que se propagaban a lo largo de líneas de fuerza de tipo gravitacional. Señaló que el éter con sus características de elasticidad casi infinita y pequeñísima densidad era una invención cómoda pero improbable desde el punto de vista de la composición y del comportamiento de la materia y se sintió inclinado a afirmar que no existía, y propuso como sustituto de esa sustancia imponderable un conjunto de líneas de fuerza semejantes a las que fundamentaban su teoría electromagnética[30].

Como ya dijimos, las tesis sobre física de campo expuestas por Faraday no lograron plena aceptación hasta que Maxwell les dio formulación matemática. Había estudiado las Investigaciones experimentales y en 1855 publicó una obra de título Las líneas de fuerza de Faraday, en la cual mostraba que las ideas de este científico llevaban a los mismos resultados que los obtenidos por el estudio de las fuerzas que actuaban a cierta distancia[31]. La concepción mecanicista radical prevaleciente entonces llevó a Maxwell a concebir en un principio las líneas magnéticas de fuerza de Faraday de acuerdo con un esquema mecánico. Esta hipótesis la expresó en los siguientes términos: «Creo que poseemos suficientes evidencias para sostener la opinión de que algunos fenómenos de rotación se llevan a cabo en el campo magnético, y que dichos fenómenos son realizados por un gran número de pequeñísimas partículas de materia». Pese a que actualmente sabemos que es prácticamente imposible representar el campo electromagnético en términos puramente mecánicos, en su momento la apreciación de Maxwell pareció afortunada, no obstante que su modelo, al intentar cubrir una amplia gama de fenómenos, resultaba altamente complicado. En un trabajo posterior, Sobre una teoría dinámica del campo electromagnético, que data de 1864, reafirmaba sus teorías de que los fenómenos electromagnéticos son provocados por corpúsculos de materia en movimiento. Ahí exponía sus famosas ecuaciones que expresaban con gran precisión y concisión las leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo. Además, estipulaba la existencia de ondas electromagnéticas cuya velocidad igualaba a la de la luz, lo que lo llevaba obviamente a concluir que la luz tenía carácter electromagnético. Esto le permitió unificar las ciencias ópticas con las eléctricas y magnéticas, hasta el punto de que fue capaz de calcular las propiedades ópticas de un medio determinado a partir de sus propiedades magnéticas y eléctricas. Por otra parte, las ecuaciones de Maxwell indicaban que las líneas electromagnéticas de Faraday podían moverse a través del espacio desplazándose en ángulos rectos y a la velocidad de la luz[32].

Finalmente, en 1873 Maxwell publicó su célebre Tratado sobre electricidad y magnetismo, que ampliaba los conceptos matemáticos expuestos en 1864. Ahí exponía la trayectoria que había seguido a lo largo de 18 años a efecto de darle expresión matemática a los capitales descubrimientos de Faraday. Al respecto decía[33]:

A medida que continuaba con el estudio de Faraday percibía que su método de concebir los fenómenos tenía también un carácter matemático, aunque no estuviera expuesto en la forma de los símbolos matemáticos convencionales. Encontré asimismo que dicho método era susceptible de ser expresado en las formas matemáticas acostumbradas tal como son utilizadas por los matemáticos profesionales. Por ejemplo, Faraday en su imaginación veía líneas de fuerza atravesando todo el espacio, donde los matemáticos ven centros de fuerza atrayéndose a distancia. Faraday veía un medio ahí donde ellos no veían sino distancia. Faraday veía los fenómenos actuar realmente en ese medio, en tanto que ellos se mostraban satisfechos con haber encontrado una fuerza de acción a distancia inherente al fluido eléctrico.La teoría de Maxwell fue ampliada por Hertz, quien en 1888 logró producir ondas electromagnéticas en el laboratorio[34], con lo que puso las bases para las transmisiones por radio que revolucionarían las comunicaciones en el siglo XX.

IV. Termodinámica

Hacia mediados del siglo XIX el principio de la conservación de la energía fue aplicado a prácticamente todos los procesos de la naturaleza. Los teóricos de los procesos termodinámicos definieron en esta misma época a la energía como la capacidad para realizar trabajo mecánico, que resultaba mensurable por el producto simple de la fuerza por la distancia. El principio de su conservación establece que la energía no puede ser creada ni destruida, sino únicamente transformada. Complementario de éste, existe otro principio: el de la disipación y degradación de la energía, el cual postula que aunque esta última no puede nunca destruirse, con las sucesivas transformaciones se torna cada vez menos apta para realizar trabajo mecánico[35].

Los orígenes de esta amplia teoría de los fenómenos naturales se remontan al siglo XVII, con la llamada teoría cinética de los gases, la cual establecía que la energía cinética de las moléculas de un cuerpo aumentaba en razón directa de la temperatura. Durante el siglo XVIII y debido a los trabajos de Black y de Lavoisier, el calor fue concebido como un fluido imponderable llamado calórico que se transmitía, sin cambio, del cuerpo caliente al frío[36]. Sin embargo, ya a principios del siglo XIX Benjamin Thomson (1753-1814), después de una larga serie de ingeniosos experimentos, arribó a algunas brillantes conclusiones que cuestionaban seriamente esta teoría, pero que pasaron prácticamente desapercibidas[37]. En el año de 1824 el ingeniero francés Sadi Carnot* (1796-1832) publicó su célebre obra titulada Reflexiones sobre la fuerza motriz del fuego, que sentó los fundamentos de la termodinámica. Ahí sostuvo que la potencia de una máquina de vapor dependía de la diferencia de temperaturas existente; mientras más grande sea esta diferencia la fuerza motriz será mayor. Con base en esto dedujo la relación matemática que expresaba el índice de eficiencia de la máquina y su relación con la diferencia en temperaturas, y concluyó afirmando que el trabajo realizado por esa máquina se llevaba a cabo sin transformación del calor[38].

Las teorías de este sabio entraron en aparente conflicto en 1840 con la publicación de los primeros trabajos de James Joule (1818-1889), quien logró darle forma definitiva al principio de la conservación de la energía. Las experiencias de Joule, que consistieron inicialmente en la transformación en calor de la energía producida por las reacciones químicas, lo llevaron a deducir que este tipo de energía generaba y era proporcional a una cierta cantidad de energía mecánica, así como a una determinada cantidad de calor. Este hallazgo, al que al principio no concedió demasiada importancia, le permitió sin embargo calcular la relación existente entre el trabajo mecánico y el calor, conocida como el «equivalente mecánico del calor», que postula que todo trabajo produce una determinada y proporcional cantidad de energía calorífica. Sus resultados mostraban, contrariamente a lo sostenido por Carnot, que el trabajo podía ser transformado en calor[39].

La contradicción fue resuelta por Rudolf Clausius* (1822-1888) en 1850 cuando en un trabajo que publicó ese año señalaba que ambas teorías lejos de contradecirse se complementaban[40]. Esta demostración contribuyó a darle un gran impulso a la termodinámica, cuyas dos primeras leyes quedaron establecidas por él de la siguiente forma: Primera ley: «La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma». Segunda ley: «El calor nunca pasa por sí mismo de un cuerpo más frío a uno más caliente»[41]. Ambas leyes se vieron ratificadas por las experiencias de William Thompson, lord Kelvin (1824-1907), quien en 1851 desarrolló ambos postulados termodinámicos. Este sabio demostró que si una máquina trabajaba con una pequeña diferencia en sus temperaturas, sólo una mínima cantidad de calor podía ser transformada en trabajo; el resto se perdía irrevocablemente. Además, señaló que la permanente transferencia de calor de un nivel más alto de temperatura a uno más bajo, daba como resultado que el sistema adquiriera una temperatura uniforme lo que le impedía seguir realizando trabajo[42].

El desarrollo ulterior de la termodinámica fue la derivación lógica de los brillantes trabajos realizados por este grupo de sabios. Así, en la segunda mitad del siglo y a partir de los trabajos de Maxwell resultó evidente que las leyes de los gases y las leyes de la termodinámica poseían un carácter estadístico, o sea que estaban sujetas a una cierta probabilidad. Este descubrimiento, que en su momento fue revolucionario, indujo a los científicos a pensar si todas las leyes del mundo físico tenían estas mismas características. El desarrollo de la física en el siglo XX es impensable sin este postulado.

V. Geología

Las dos primeras décadas del siglo XIX contemplaron la formación de una de las ciencias cultivadas con mayor empeño en dicha centuria: la geología.

A fines del siglo XVIII, cuando la controversia entre neptunistas y vulcanistas todavía absorbía la atención de los sabios, el inglés James Hutton (1726-1797) ponía las bases de la geología moderna con su célebre obra titulada Teoría de la Tierra, publicada en 1795. En ella demostraba que la formación de los valles era debida a los ríos, los cuales depositaban uniformemente los sedimentos rocosos, pulverizados por la acción de los agentes atmosféricos y térmicos, que arrastraban hacia el mar. Su análisis de las rocas le permitió afirmar que en remotos tiempos habían existido épocas de calma, en las cuales los sedimentos habían formado estratos uniformes horizontales, a las que habían seguido periodos de violentos sacudimientos que configuraron los estratos verticales que formaban ángulos con los primeros. Su idea de que la Tierra poseía calor interior lo llevó a pensar que las venas y fisuras de algunos estratos rocosos externos que no contenían restos fósiles eran debidas a material ígneo proveniente del interior de la Tierra. Consideró que los lechos graníticos, que los neptunistas creían originados por la precipitación de sales que se hallaban en solución acuosa, tenían su origen en las profundidades volcánicas. De igual manera sostuvo que el basalto era una roca ígnea. Sus hipótesis acerca de los sedimentos arenosos y del calor interior de la Tierra le permitieron afirmar que dichos sedimentos se consolidaban para formar rocas debido a ese calor subterráneo, lo que de acuerdo con la geología actual resulta poco exacto, ya que dicha consolidación se debe primordialmente a un fenómeno alternado de humidificación y desecación de los sedimentos. Por otra parte, creía que la erosión provocada por los ríos traía como consecuencia el paulatino acrecentamiento de los lechos marinos, lo que venía a ser un fenómeno compensatorio[43].

Pocos años después de que Hutton propusiera sus teorías, pudo ser establecido un método que permitió fijar la edad geológica de los estratos, hasta entonces sólo clasificados de acuerdo con su composición química, su contenido mineral y su posición. En esta tarea desempeñó un papel relevante William Smith (1769-1838), ingeniero y agrimensor de nacionalidad inglesa. Después de practicar múltiples observaciones y comparaciones en diversas estructuras geológicas dedujo que cierto tipo de fósiles aparecían siempre y únicamente en determinado tipo de estratos. Esto le permitió identificar y comparar diversos lechos rocosos a gran distancia unos de otros y concluir que pertenecían a una misma época. Asimismo descubrió que existía un cierto patrón en el orden en que los estratos estaban colocados, lo que le permitió predecir el tipo de fósiles que podían encontrarse en una determinada estructura geológica[44].

Al mismo tiempo que Smith llevaba a cabo sus exploraciones, Georges Cuvier* (1769-1832) en Francia clasificaba los diversos estratos de la región de París y enumeraba los restos fósiles hallados en cada uno de ellos. Esta clasificación le permitió afirmar el carácter fijo e inalterable de las especies, muchas de las cuales según él se habían extinguido como consecuencia de grandes catástrofes después de las cuales nuevas especies habían sido creadas[45].

Las teorías de Hutton no fueron aceptadas de inmediato debido a las novedosas y revolucionarias afirmaciones que contenían. La sanción definitiva le vino con la publicación entre 1830 y 1833 de los célebres Principios de geología de Charles Lyell* (1797-1875). Este eminente sabio, en oposición al catastrofismo de Cuvier, se inclinaba a pensar que los cambios geológicos habían sido paulatinos y graduales[46][. Además, en tanto que Hutton sostuvo que habían existido periodos de actividad geológica seguidos de otros de reposo, Lyell opinaba que dicha actividad era relativa y que los movimientos violentos habían sido tan frecuentes en el pasado como lo eran en la actualidad y que las más altas montañas se formaron sin ninguna convulsión violenta[47].

Todas las teorías geológicas hasta aquí apuntadas ejercieron una gran influencia en el pensamiento europeo del siglo XIX y suscitaron muchas polémicas entre los geólogos y los defensores de la verdad literal del Génesis, los cuales le asignaban a la Tierra una edad bastante menor que la que aquéllos le fijaban[48]. Esta confrontación preparó el camino para la aceptación de las tesis evolucionistas de Darwin, tres decenios más tarde.

VI. Química

El relevante desarrollo de las ciencias químicas durante el siglo XIX se debió primordialmente al desenvolvimiento de la teoría atómica, en cuya configuración colaboraron varios de los más destacados científicos de esa centuria[49]. Después de realizar algunas investigaciones en torno a la naturaleza de las partículas que componen un gas, John Dalton* (1766-1844) intentó extrapolar sus resultados para determinar los elementos constitutivos de la atmósfera. La opinión corriente establecía que la homogeneidad de esta última se debía a un cierto tipo de combinaciones químicas de los gases que la componían. Dalton pronto descubrió que la proporción de nitrógeno era bastante elevada, de tal forma que los átomos de oxígeno y de agua resultaban insuficientes para cualquier tipo de combinación. Esto lo llevó a considerar que entre estos diferentes gases existía un cierto equilibrio de tipo físico provocado por la simple difusión de un gas en otro hasta formar una mezcla homogénea, no importando las dimensiones de las partículas atómicas propias de cada gas. En 1803 este sabio trató de aplicar esta concepción a la química y dedujo que los átomos de los diversos elementos podían ser de diferentes dimensiones y por lo tanto también de peso distinto. El siguiente problema a resolver, y que es la clave de la teoría atómica moderna, era el de establecer los pesos relativos de dichos átomos. Después de realizar una serie de análisis a efecto de determinar las proporciones en las que se combinan los diversos elementos, Dalton pudo elaborar la primera tabla de pesos atómicos, tomando el hidrógeno como unidad, que no carecía de errores, ya que su autor no pudo nunca determinar con precisión cuántos átomos de cada elemento entraban en la formación de una molécula del compuesto, pues los elementos se combinan en proporciones variables según el tipo de compuesto que se forme[50]. Esta característica de las combinaciones químicas llevó a Dalton a descubrir la llamada ley de las proporciones múltiples, que establece que si dos elementos se combinan entre sí para formar más de un compuesto, entonces los pesos de un elemento que se combinan con una cantidad determinada de otro guardan siempre entre sí una determinada proporción[51].

La confirmación empírica de estos postulados fundamentales se debió a la ingente labor de uno de los químicos más prominentes de esa época, el sueco Jacob Berzelius* (1779-1848), quien entre 1810 y 1820 realizó análisis de más de 2000 compuestos inorgánicos a efecto de determinar las proporciones con que entraban los elementos en cada uno de ellos. Él fue quien estableció los símbolos utilizados por la química moderna para representar dichos elementos y el que determinó el tipo de formulaciones que debían emplearse para caracterizar un compuesto[52]. Sin embargo, la dificultad para determinar el número de átomos que intervenían en cada compuesto sólo pudo ser resuelta gracias a los trabajos de Amadeo Avogadro (1776-1856).

Este célebre químico italiano propuso en 1811, basado en la ley de las combinaciones de los gases de Gay-Lussac, la hipótesis que establece que a igual volumen, presión y temperatura, todos los gases contienen un número igual de moléculas[53]. A diferencia de Dalton, Avogadro supo distinguir entre átomos y moléculas. Sugirió que el nitrógeno poseía una molécula compuesta por dos átomos unidos y que otros gases podrían estar en situación similar.

A pesar de este indudable acierto, su hipótesis permaneció ignorada por medio siglo hasta que su compatriota Stanislao Cannizzaro (1826-1910) mostró, en 1860, que esa teoría era no sólo correcta sino la única vía para entender la relación existente entre los pesos atómicos y las fórmulas químicas[54]. Esto propició que pocos años después, gracias a los trabajos de Lothar Meyer (1830-1895) y más particularmente de Dimitri Mendeleev* (1834-1907), fuera establecido, sobre toda duda y como secuela de medio siglo de descubrimientos sobre la naturaleza de las combinaciones químicas, que los átomos poseían una estructura que variaba periódicamente de acuerdo con el peso atómico[55].

Esta serie de descubrimientos en torno a las múltiples maneras en que los átomos quedan colocados en las moléculas propició y estimuló el desarrollo de una de las más espectaculares ramas de la ciencia moderna: la química orgánica. La diferencia entre ésta y la inorgánica estriba en que la orgánica trata con sustancias que se encuentran en los seres vivos, en tanto que la inorgánica lo hace con las que se obtienen de la materia inanimada. Dicha distinción se dio desde fines del siglo XVIII, cuando resultó evidente por el análisis de ciertas sustancias orgánicas que éstas poseían una composición más compleja que la de los compuestos inorgánicos, lo que llevó a pensar que su síntesis requería de la acción de una «fuerza vital» que se encontraba únicamente en los seres vivos y que por ende las leyes químicas del mundo orgánico eran sustancialmente diferentes de las del inorgánico[56]. Esta creencia resultó insostenible desde el momento en que las sustancias orgánicas fueron sintetizadas en el laboratorio a partir de compuestos inorgánicos[57].

Pronto resultó evidente que todos los compuestos orgánicos contenían carbono, cuya capacidad de formar largas cadenas de átomos permitía la formación de grandes moléculas de enorme complejidad y cuyo análisis resultó durante más de un siglo una tarea desmesurada, pese a los refinados métodos propuestos hacia 1825 por Justus Liebig* (1803-1873) y por Jean Baptiste Dumas (1800-1884) y en 1828 por Friedrich Wöhler* (1800-1882). Este químico logró preparar urea por la simple evaporación del cianato de amonio y descubrió que ambas sustancias poseían la misma composición. Años después Berzelius definió el fenómeno de que dos sustancias distintas poseyesen la misma composición con el término isomería. Quedaba así establecido el hecho de que la estructura de los átomos en una molécula era un factor determinante de su naturaleza y comportamiento, ya que era el único elemento que permitía conocer el tipo de sustancia de que se trataba[58].

Ahora bien, el gran número y la inmensa complejidad de los compuestos orgánicos obligó a buscar los elementos constantes que permitiesen agrupar y clasificar un cierto tipo de moléculas bajo un solo rubro. Se encontró que determinados grupos de átomos permanecían inmutables durante los procesos químicos. Estos grupos fueron denominados radicales y fueron definidos por Liebig como los elementos básicos con los que operaba la química orgánica.

Un paso definitivo en el desarrollo de esta ciencia lo dio Edward Frankland (1825-1899) en 1852 cuando propuso la teoría de que cada átomo poseía una limitada aunque variable capacidad de combinación con otros átomos. Esta facultad, que denominamos valencia, fue la clave en cuanto a la posibilidad de combinarse de los radicales orgánicos o inorgánicos, y de cualquier elemento. La teoría de Frankland recibió plena aceptación cuando Cannizzaro logró aclarar la relación entre los pesos atómicos y las fórmulas de los compuestos químicos[59].

La química orgánica moderna fue posible gracias a los trabajos de August Kekulé (1829-1896), eminente químico que le dio a esta disciplina el carácter de ciencia deductiva de las estructuras moleculares que posee hoy en día. A partir del concepto de valencia postuló que el carbono era tetravalente y que podía combinarse con otros átomos de carbono para formar cadenas. Ello explicaba a satisfacción la isomería, ya que al quedar representadas gráficamente dos fórmulas idénticas en número y tipo de átomos podían exhibir sus diferencias. Esto allanó el camino para que el mismo Kekulé descubriera la estructura del anillo bencénico que abrió el camino al estudio sistemático de los compuestos aromáticos[60]. Sin embargo, un problema quedaba sin solución: el de la distribución en el espacio de las ligaduras de los átomos de carbono que daban origen a un tipo especial de isomería, según que dichas uniones estuviesen ocupadas, de una u otra manera, por el mismo tipo de átomos. La estereoquímica, que es la rama de la química orgánica que trata de este tipo peculiar de fenómenos, debe su origen a los trabajos de Louis Pasteur (1822-1895). Este prominente hombre de ciencia realizó prolijas investigaciones en torno al comportamiento frente a la luz polarizada de los ácidos tartárico y racémico y concluyó que las moléculas ópticamente activas poseían una estructura asimétrica[61]. Ahora bien, no fue sino hasta 1874, con los trabajos de Jacob Van’t Hoff (1852-1911) y de Joseph le Bel (1847-1930), que se descubrió que dicha asimetría provenía del hecho de estar cada átomo de carbono situado en el centro de un tetraedro cuyas ligaduras o enlaces se dirigían a los vértices, lo que explicaba, por un modelo tridimensional, la isomería de, por ejemplo, el ácido láctico[62]. Esta teoría de que la arquitectura de las moléculas tuviera características espaciales ayudó enormemente a explicar el comportamiento de muchas sustancias, así como las diferentes velocidades con las que se desarrollaban las reacciones químicas en las que intervenían.

Ciencias biológicas

I. EvoluciónLa teoría biológica más importante del siglo XIX es sin duda el evolucionismo darwiniano. Su larga gestación, que se remonta al siglo XVII, recibió sobre todo durante el siglo XVIII un vigoroso impulso con los trabajos de Georges Buffon (1707-1788). Este sabio enciclopedista percibió que, contrariamente a la creencia general de que cada forma viviente había sido creada separada y simultáneamente, había especies que parecían provenir de un tronco común. Buffon señaló además que existían características animales cuya utilidad no era obvia, pero que, por otro lado, permitía incluirlos dentro de una clasificación más amplia, lo que echaba por tierra la tesis de que habían sido creados en forma separada de los demás miembros de ese grupo[63].

Un paso adelante en esta concepción dinámica de las especies fue dado por Erasmo Darwin (1731-1802), abuelo del célebre naturalista, quien en su obra Zoonomía apuntaba que todas las formas vivientes descendían de un único «espermatozoo». Su teoría se basaba en el hecho de que los sistemas taxonómicos revelaban una concepción única de todos los seres vivientes, que mostraba que éstos podían cambiar por medio de una alimentación selectiva y que estaban sujetos a la influencia del clima[64]. Sus opiniones, no obstante, fueron en su mayor parte pasadas por alto por Charles Darwin, quien consideró que la obra biológica de su antepasado poseía una gran dosis de especulación apoyada en un reducido número de datos empíricos.

Más relevante fue la teoría, expuesta en 1809 en la obra titulada Filosofía zoológica, por el destacado naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck* (1744-1829), quien, a pesar de haber sido menospreciado por sus contemporáneos, en particular por Cuvier, influyó notablemente en Darwin. En dicha obra Lamarck clasificó todas las especies animales conocidas en series lineales que comenzaban con los organismos más simples y primitivos y terminaban con los más complejos. Descubrió que la gradación de los más sencillos a los más complejos, a pesar de ser irregular, formaba un encadenamiento coherente que permitía pensar que estos últimos provenían de aquéllos. La dinámica de este proceso de transformación (su teoría recibió el nombre de transformismo) era la necesidad que tenían los animales de adaptar sus organismos a los nuevos hábitos, lo que permitía establecer dos leyes biológicas, a saber: que un órgano se modifica por el uso o desuso que se haga de él y que estas modificaciones son hereditarias[65][

La concepción lamarckiana de la evolución, a diferencia de la teoría darwiniana que es fundamentalmente mecanicista, tiene características teológicas, ya que postula en los seres vivos una voluntad para transformarse. Su ley de la herencia de los caracteres adquiridos fue rechazada por la mayoría de los biólogos y sólo hasta fechas recientes, con la aparición del neolamarckismo, ha vuelto a ser sujeto de estudio y considerada por los científicos.

El origen de las especies de Charles Darwin* (1809-1882) fue publicado en 1859 y marca un hito en la historia de las ciencias[66]. Apoyado en una impresionante masa de datos empíricos, su autor desarrolló la teoría que postula que todos los organismos vivos se habían desarrollado, a lo largo de las edades, de una común y primitiva forma de vida. El punto de partida de esta teoría consistió en señalar las múltiples «variaciones» que se encuentran entre las plantas o los animales de la misma especie, para de ahí pasar a explicar cómo estas «variaciones», que se presentan naturalmente, pudieron dar origen a la evolución de esas mismas especies[67].

De acuerdo con sus propias estimaciones, Darwin calculó que sólo una pequeña proporción de los individuos procreados por una especie viva sobrevivían. En circunstancias normales la reproducción no se daba en proporciones geométricas, como sería lógico pensar, sino que su índice de crecimiento era reducido o prácticamente nulo, lo que originaba una aguda lucha por la supervivencia[68]. Así, cualquier pequeña variación que fuera benéfica en esta lucha y permitiese a su poseedor sobrevivir se perpetuaría en la siguiente generación y, contrariamente, los que no poseyeran dicha ventaja tenderían a extinguirse. Este proceso fue denominado por Darwin selección natural, la cual no se daba solamente entre individuos de la misma especie, sino también entre especies diferentes; además de que todas ellas estaban sujetas permanentemente a los cambios del clima que, al provocar la extinción de algunas, destruía el equilibrio existente[69]. Por otra parte, si una especie resultaba capaz de sobrevivir a lo largo de los milenios, podía irse adaptando paulatinamente a diferentes medios ambientales y dar origen a otras especies de hábitos y apariencia diferentes.

El desarrollo de la embriología, fundada por Karl von Baer (1792-1876), vino a proporcionar nuevos datos que favorecieron las teorías evolucionistas, ya que señaló las semejanzas existentes entre los embriones de algunos mamíferos[70]. Sin embargo fue la paleontología, o sea el estudio de los fósiles, la que proporcionó un mayor número de datos empíricos favorables a dichas teorías. Era un hecho que en los estratos rocosos más bajos y por tanto más antiguos los fósiles descubiertos por los científicos eran formas de vida simples y primitivas, y a medida que se ascendía se iban encontrando fósiles de organismos más complejos que resultaban ser también más recientes. Además, los estratos que contenían este tipo de vestigios revelaban fósiles de especies extinguidas que lejos de confirmar las teorías «catastrofistas» que postulaban que las especies habían desaparecido por convulsiones violentas, favorecían la tesis de que las condiciones poco favorables extinguían a las especies menos aptas sin provocar una ruptura violenta en el proceso de la evolución[71].

La estructura de la teoría evolucionista permitió a Darwin extrapolar sus resultados y aplicarlos a la evolución del hombre. En esta tarea intervinieron activamente dos de los más destacados representantes del darwinismo, Thomas Huxley (1825-1895) y Ernst Haeckel* (1834-1919). El primero de ellos fue quien sostuvo la tesis de que el hombre se asemeja más a los monos superiores que éstos a los inferiores. La búsqueda de los eslabones que vincularan al hombre con los monos se dio desde el último cuarto del siglo XIX y ha perdurado hasta nuestros días con el surgimiento del neodarwinismo, estrechamente unido a los estudios modernos de genética.

II. Genética

Hacia fines del siglo XIX el estudio de las «variaciones» siguió dos caminos diferentes: el de aquellos que creían que la selección natural se llevaba a cabo por variaciones continuas y pequeñas, que era lo sostenido por Darwin, y los que pensaban que se efectuaba por variaciones discontinuas y de gran magnitud, lo que lógicamente reducía la importancia de dicha selección natural[72]. A pesar de los trabajos de algunos de los más relevantes discípulos de Darwin, la segunda de dichas escuelas vio sancionados sus presupuestos con la aparición en 1900 de la llamada teoría de las mutaciones debida al botánico holandés Hugo de Vries* (1848-1935), quien denominó precisamente mutaciones a ese último tipo de variaciones discontinuas[73]. La conclusión de este sabio, apoyada en pacientes investigaciones hechas sobre diversas especies de plantas, en las cuales observó que cada nuevo tipo aparecía después de un cambio súbito sin etapas intermedias, señala que las especies no se originan por la selección natural debida a pequeñas variaciones, tal como Darwin afirmaba, sino por mutaciones profundas y discontinuas. Esta teoría, llamada a desempeñar un papel capital en la genética contemporánea, había recibido un apoyo factual en 1894 con la aparición de la obra de William Bateson (1861-1926), denominada Materiales para el estudio de la variación, que contenía numerosos ejemplos de variaciones discontinuas que mostraban, como De Vries lo haría más tarde, que la evolución se lleva a efecto por saltos súbitos, condicionados por la naturaleza misma del organismo, más que por una gradual adaptación al medio ambiente.

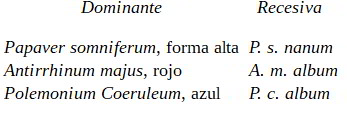

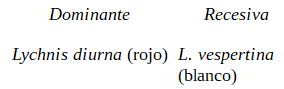

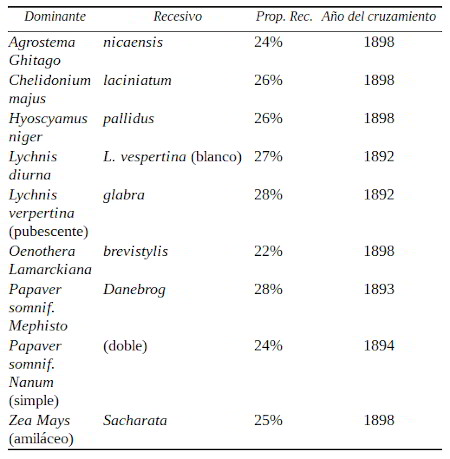

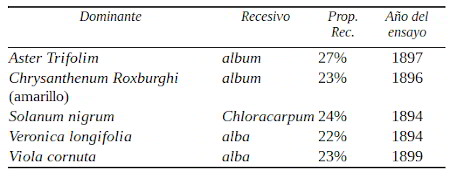

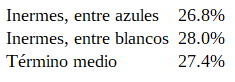

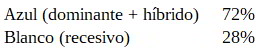

El descubrimiento del factor dinámico de este tipo de mutaciones fue debido al eminente científico austriaco Gregor Mendel* (1822-1884), quien desde 1866 había puesto las bases de la genética con las leyes de la herencia que a justo título llevan su nombre. Su obra permaneció desconocida para el mundo científico hasta que en 1900 De Vries y otros sabios la sacaron a la luz mostrando su importancia. Las experiencias de Mendel, realizadas entre 1856 y 1863, en diversas variedades de chícharos, lo llevaron a concluir que los factores hereditarios se dan por pares, de los cuales sólo uno pasa a la descendencia. Dichos factores mantienen su identidad de una generación a la siguiente y su separación se lleva a cabo durante el proceso reproductivo (Ley de la segregación). A continuación Mendel se preocupó por determinar cuáles eran los factores «dominantes» y cuáles los «recesivos» en dicho proceso, y cómo se combinaban entre sí, lo que a la postre le permitió plantear su segunda ley (Ley de las uniones independientes), que establece que los factores particulares de cada sexo se combinan independientemente y al azar con los factores correspondientes del otro sexo formándose así nuevos pares de factores en el vástago[74].

Con el desarrollo de la citología y con base en los trabajos, sobre todo, de August Weismann (1834-1913) pudo observarse que el vehículo de la herencia era el llamado plasma germinativo, formado por unas cuantas células que mantenía una corriente continua de vida de una generación a la siguiente[75]. Además, algunos científicos habían observado que en la formación de los espermatozoides y los óvulos existían ciertos cuerpos, a los que se denominó cromosomas, cuyo comportamiento era igual al de los factores hereditarios descubiertos por Mendel, ya que en el proceso reproductivo se dividían en dos, de los cuales una sola mitad pasaba a la descendencia dentro del espermatozoide o del óvulo. Sin embargo, resultó evidente que ascendiendo los factores hereditarios a millones y siendo los cromosomas que aparecen en las células de ese «plasma germinativo» sólo unas cuantas docenas, era lógico pensar que cada cromosoma contuviese muchos factores[76]. Ahora bien, después de los estudios de T. H. Morgan* (1866-1945) encauzados en esta dirección, esta hipótesis resultó plausible; sólo quedaba por determinar, y ésta fue tarea de los científicos del siglo XX, cómo eran los vectores de esos factores mendelianos, a los que Morgan denominó genes. La genética contemporánea ha logrado incursionar en su estructura molecular y ha fijado su influencia en el proceso hereditario y en la evolución de las especies[77].

III. Morfología y fisiología

A fines del siglo XVIII ya resultaba indudable que gran parte de la materia viva que los científicos habían observado al microscopio estaba formada por células y que cada una de éstas era una unidad independiente. Esta convicción permitió ahondar durante el siglo siguiente en el conocimiento de la estructura de los seres vivos a partir de su composición celular.

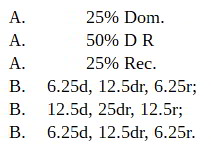

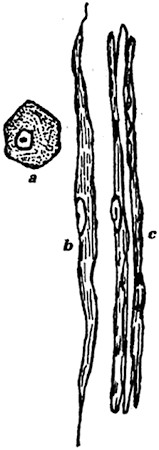

Los inicios de la histología y de la citología modernas datan del primer tercio del siglo XIX, cuando el fisiólogo René Dutrochet (1776-1847) afirmó que absolutamente todos los seres vivientes estaban formados por células[78]. Su teoría, aunque de momento pasó desapercibida, se vio refrendada en 1838 por el botánico Matthias Jakob Schleiden (1804-1881), quien señaló que los tejidos vegetales estaban en su totalidad formados por tales células a las que consideraba como una especie de vesículas con una pared sólida y un contenido líquido. Un año más tarde Theodor Schwann* (1810-1881) hizo extensiva esta afirmación a los tejidos animales y ese mismo año el fisiólogo checoslovaco Jan Purkinje denominó al líquido coloidal que llenaba ciertas células con el nombre de protoplasma[79], nombre que fue adoptado y hecho extensivo por el botánico alemán Hugo von Mohl para designar el contenido de todas las células. Poco después el anatomista alemán Max Schultze (1825-1874) puso de relieve la importancia de esa sustancia como la «base física de la vida» y demostró que se trataba de un elemento común a las células de todos los seres vivos, fuesen simples o complejos[80]. Sin embargo, la importancia de la célula en la dinámica de la vida sólo quedó patentizada en 1858 cuando el patólogo alemán Rudolf Virchow* (1821-1902) afirmó que todas las células proceden de células. A su vez, Schultze expuso en 1863 que las paredes celulares no eran esenciales a la célula, la cual se compone fundamentalmente de protoplasma y núcleo.

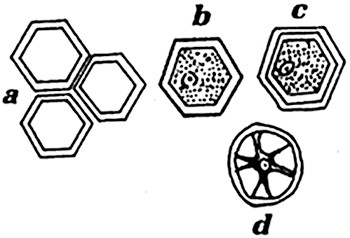

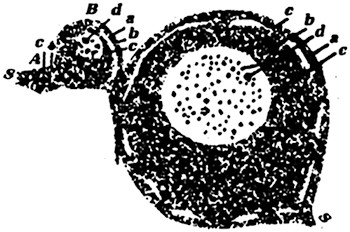

El mecanismo de la reproducción se vio grandemente esclarecido con estos conceptos, ya que desde 1827 el fisiólogo Karl Ernst von Baer (1792-1876) había identificado el óvulo de los mamíferos. Los biólogos pronto concluyeron que la unión de un óvulo y un espermatozoide formaba un óvulo fertilizado a partir del cual se desarrollaba el ser vivo por múltiples y repetidas divisiones y subdivisiones. Lo único que no había quedado suficientemente explícito era cómo se dividían estas células. Fue Robert Brown (1773-1858) el descubridor del llamado movimiento browniano, quien en 1831 señaló que si un organismo celular se dividía en dos, conteniendo una de las partes el núcleo celular, esta última era capaz de seguirse dividiendo, en tanto que la otra parte quedaba imposibilitada de hacerlo[81]. Ulteriores experiencias realizadas entre 1870 y 1880 permitieron que, a base de hematoxilinas, ciertas partes de las células, en particular el núcleo, pudiesen ser teñidas, con lo que se demostró que la célula poseía numerosas subestructuras, tan pequeñas que se hallan en los límites de la visibilidad. Así en 1879 el biólogo Walter Flemming (1843-1905) encontró que algunos colorantes rojos podían teñir cierta porción del núcleo, de configuración granular, a la que denominó cromatina. Observando estos gránulos durante el proceso de reproducción pudo señalar las modificaciones que sufría. Vio que al iniciarse la división celular la cromatina formaba filamentos, la membrana del núcleo parecía disolverse y un pequeño punto situado fuera del núcleo se partía en dos yendo cada una de sus partes a los extremos opuestos de la célula arrastrando consigo a los filamentos de cromatina, lo que provocaba que la célula se estrangulara por la mitad y luego se dividiese completamente. A continuación surgía un núcleo celular en cada célula y aparecía la cromatina granulada. Flemming denominó a este proceso mitosis[82].

Nueve años después, en 1888, el anatomista alemán Wilhelm von Waldeyer (1836-1921) dio el nombre de cromosoma al filamento de cromatina[83]. Nuevas observaciones demostraron que cada célula poseía un número fijo de cromosomas y que durante la mitosis se duplica el número de éstos, de tal manera que después de la división quedan cada cual con un par. Sin embargo, en 1885 el embriólogo Eduard van Beneden (1845-1910) observó que las células del óvulo y del espermatozoide no duplicaban su número de cromosomas, pero que al unirse entre sí el óvulo fertilizado resultante ya poseía una serie completa de cromosomas, habiendo aportado cada célula germinal la mitad. La mitosis subsecuente de este huevo fecundado ya poseía las características de la partición celular, la cual fue estudiada por Hans Driesch (1867-1941), quien observó que las subsecuentes subdivisiones en dos, cuatro, ocho, 16 y hasta 32 células, cada una de ellas, si se aísla, puede desarrollar un embrión completo. Éste fue el punto de partida de la embriología experimental contemporánea[84].

Íntimamente vinculados a los estudios morfológicos del siglo XIX están los avances en torno al funcionamiento de los organismos de los seres vivos, cabe decir de sus procesos vitales, avances que, en cierta forma, durante la segunda mitad del siglo XIX resultaron una derivación natural de los estudios de histología y citología tanto vegetal como animal.

La fisiología de las plantas empezó a ser estudiada sistemáticamente desde el siglo XVIII, época en que fueron analizados aspectos tales como la función de la savia y la absorción de anhídrido carbónico con la emisión de oxígeno. Sin embargo no fue sino hasta el siglo XIX cuando, gracias a los trabajos de Julius Sachs (1832-1897), se realizó este tipo de investigaciones en forma más amplia y sistemática. Fue descubierto el proceso de la alimentación de las plantas y el modo como el agua era absorbida por las raíces y llevada al tallo y a las hojas. Además se encontró que las plantas toman el anhídrido carbónico del aire y que son las partes verdes de las plantas las que realizan esa función. Fue Sachs quien se percató de que dichas partes verdes contenían una sustancia, la clorofila, capaz de realizar esas funciones respiratorias, además de que era un elemento indispensable para producir almidón y azúcar, los cuales se producían únicamente bajo la acción de la luz. Pronto resultó evidente que los cambios químicos que transforman el anhídrido carbónico y el oxígeno en azúcar y después en almidón eran debidos a una serie de catalizadores orgánicos denominados enzimas que fueron objeto, en el siglo XX, de numerosos estudios e investigaciones[85]. En el último tercio del siglo XIX, el químico francés Marcellin Berthelot (1827-1907) se dio cuenta de que las plantas asimilan el nitrógeno necesario para su crecimiento en forma de nitrógeno inorgánico, es decir, de nitratos, y que ciertas bacterias de la tierra desempeñan un papel muy importante en su elaboración[86].

La segunda mitad del siglo presenció decisivos avances en el estudio de la fisiología animal, sobre todo desde el momento en que resultó evidente que los procesos químicos que se llevaban a cabo en las células de cualquier tipo de organismos eran siempre los mismos. De esta manera pudieron ser estudiados en un único campo biológico los procesos metabólicos celulares tanto de plantas como de animales. De estos últimos fueron objeto de particular interés la fisiología de la digestión y la actividad del torrente sanguíneo como conductor de las sustancias alimenticias y el oxígeno y como vía de eliminación del bióxido de carbono y de sustancias tóxicas. Desde 1833 se iniciaron los estudios en torno a la actividad de los jugos gástricos y en 1846 el fisiólogo francés Claude Bernard* (1813-1878) descubrió que el páncreas era capaz de elaborar fermentos que podían estimular el proceso digestivo. Este mismo investigador también estudió las funciones hepáticas, algunos aspectos del metabolismo humano y la acción de los vasos sanguíneos en la irrigación del organismo[87]. La función de la sangre en la eliminación de los gérmenes patógenos fue estudiada por Elie Metchnikoff (1854-1915) y, sobre todo, por Paul Ehrlich (1845-1916), quien realizó importantes trabajos en inmunología.

El sistema nervioso fue ampliamente estudiado durante esta centuria. El fisiólogo François Magendie* (1783-1855) investigó en torno a las funciones del cerebelo, en tanto que Johannes Müller* (1801-1858) demostraba que los nervios tienen características específicas y que sólo pueden transportar un tipo de sensaciones. Esto condujo al estudio de las fibras y de las células nerviosas, de la médula espinal y sobre todo al de las funciones de las diversas regiones del cerebro[88].

IV. Patología

El trascendental descubrimiento del origen bacteriano de las enfermedades se debe a las investigaciones de Louis Pasteur* (1822-1895). Sus largos trabajos sobre las alteraciones del vino, del vinagre y de la cerveza causadas por la presencia de microorganismos dañinos lo familiarizaron con los procesos de fermentación y con la acción de las bacterias en la producción de ácidos y alcoholes. Después de realizar acuciosas observaciones acerca de la llamada generación espontánea de los microorganismos, lo que le llevó a una acre controversia con los que apoyaban dicha teoría, y de haber observado las enfermedades del gusano de seda, Pasteur sostuvo abiertamente que las enfermedades humanas tenían su origen en la acción de los microbios[89]. Sin embargo, tan novedosa teoría fue menospreciada por la mayoría de los médicos, quienes la consideraron como algo difícil de comprobar y de aceptar.

El descubrimiento que llevó a Pasteur a confirmar sus teorías fue el que se derivó de sus investigaciones sobre la enfermedad del cólera que atacaba a los pollos, que no guarda ninguna relación con la enfermedad del mismo nombre que ataca a los seres humanos. Pasteur encontró al germen causante del mal y logró aislarlo y cultivarlo en forma conveniente hasta que logró que la multiplicación de los microorganismos en los caldos de cultivo fueran hechos en forma encadenada, sembrando diariamente el viejo cultivo en uno nuevo, y a lo largo de varias semanas. Con los microorganismos así obtenidos inoculó a algunos pollos y observó que la enfermedad los atacaba en forma benigna y que al inocularlos poco después con cultivo fresco y virulento los pollos no morían, en tanto que otros que no habían sido inoculados sí morían.

Estos resultados permitieron a Pasteur encontrar el símil de su procedimiento con el de la vacuna contra la viruela descubierto por Jenner hacía casi un siglo. Percibió que se podía inducir la inmunidad por medio de un cultivo de microorganismos debilitado por los sucesivos trasplantes. Encontró que los microbios se reproducían bien en un medio de cultivo adecuado, pero que se inhibían sensiblemente en medios en los cuales una colonia de los mismos microorganismos había crecido anteriormente. Concluyó de estos hechos que los gérmenes secretaban una sustancia química que inhibía el crecimiento de los demás y consideró la posibilidad de producir una vacuna efectiva que contuviese dicha sustancia en lugar de microbios vivos[90]. Este tratamiento iba con los años a resultar particularmente efectivo para curar la difteria.

El descubrimiento fue utilizado por Pasteur para contrarrestar los efectos devastadores del bacilo de ántrax en los ganados vacuno y lanar. Después de muchas tentativas logró producir un cultivo debilitado de este mortífero microorganismo y de ahí obtener la vacuna, la cual, inoculada a ovejas, resultó un éxito.

Sus trabajos se encauzaron, poco después, hacia el tratamiento de la rabia, cuyos efectos sobre los animales y el hombre cobraban cada año muchas víctimas. El problema presentaba no pocas dificultades, ya que Pasteur había de enfrentarse con un enemigo invisible y elusivo, pues el virus de la rabia es invisible bajo el microscopio, además de que no podía ser cultivado por los métodos usuales. Probó inyectando la sangre de un perro rabioso en un animal sano, pero la enfermedad no se transmitió. Puesto que el mal atacaba el sistema nervioso causando violentas convulsiones y parálisis, Pasteur probó nuevamente inoculando el cerebro de un perro sano con saliva de perro rabioso, con los resultados de que en este caso sí hubo infección. Así, pronto vio que podía cultivar el virus en los cerebros de conejos y monos; y al extraer la médula espinal de un conejo muerto por este tipo de enfermedad, y después secarla, pudo obtener una forma de virus menos violenta. Cuando los animales fueron inoculados con este virus se encontró con que resultaban inmunes a la enfermedad. El paso siguiente fue aplicar el método a un ser humano, lo que resultó un positivo éxito que abrió las puertas al tratamiento sistemático de la rabia por medio de la vacuna[91].

Mientras Pasteur realizaba estas gigantescas aportaciones a la patología, Robert Koch (1843-1910) en Berlín lograba aislar largas colonias de microbios por medio de una técnica precisa que consistía en mezclar un medio de gelatina sólida con infusión estéril de carne. En 1882 descubrió el bacilo de la tuberculosis[92].

Por su parte, en esa misma época, Joseph Lister (1827-1912) aplicaba, por primera vez y con base en los trabajos de Pasteur, la teoría bacteriana de las enfermedades a la cirugía, la cual por las malas condiciones higiénicas en que se practicaba originaba muchas muertes debidas a los gérmenes[93]. Lister se dio cuenta de que las infecciones provenían del aire, de las manos del cirujano y de los instrumentos, y propuso el uso de ciertas sustancias desinfectantes, además de mantener un máximo grado de limpieza en las operaciones[94]. Sus métodos antisépticos pronto empezaron a utilizarse, en cuanto resultó patente su efectividad.

Introducción

A. Comte

Exposición del objeto de este curso, o consideraciones generales sobre la naturaleza y la importancia de la filosofía positiva.

El objeto de esta primera lección es exponer con toda precisión el tema del curso, es decir, determinar exactamente el espíritu con que serán consideradas las diferentes ramas fundamentales de la filosofía natural, indicadas en el programa resumido que ya he presentado.Sin duda, no podrá apreciarse completamente la naturaleza de este curso, ni podrá formarse una opinión definitiva de él sino una vez que hayan sido desarrolladas sucesivamente sus diversas partes. Éste es el inconveniente genérico de las definiciones relativas a sistemas de ideas muy vastos, cuando preceden a la exposición. Mas las generalidades pueden concebirse en dos aspectos, o como visión de una doctrina que va a establecerse, o como resumen de una doctrina ya establecida. Si tan sólo desde este último punto de vista adquieren todo su valor, desde el primero no dejan de tener, sin embargo, una importancia extrema, caracterizando ya desde su origen el tema que se va a considerar. La delimitación general del campo de nuestras indagaciones, trazada con todo el rigor posible, es un preliminar particularmente indispensable para nuestro espíritu, en un estudio tan extenso y hasta ahora tan poco determinado como este del que vamos a ocuparnos. Para obedecer a esa necesidad lógica, creo un deber indicaros, ya desde este momento, la serie de consideraciones fundamentales que han dado origen a este nuevo curso, y que, por lo demás, serán desarrolladas sucesivamente con toda la extensión que reclame la elevada importancia de cada una de ellas.

Para explicar convenientemente la verdadera naturaleza y el carácter propio de la filosofía positiva, es indispensable lanzar antes una ojeada general sobre la marcha progresiva del espíritu humano, considerado en su conjunto; pues ninguna concepción puede conocerse bien si no es por su historia.

Así pues, estudiando el desarrollo total de la inteligencia humana en las diversas esferas de su actividad, desde su brote más simple hasta nuestros días, creo haber descubierto una gran ley fundamental, a la que se halla sometido por una necesidad invariable, y que me parece poder establecer, sea sobre las pruebas racionales suministradas por el conocimiento de nuestra organización, sea sobre las verificaciones históricas resultantes de un examen atento del pasado. Consiste esta ley en que cada una de nuestras concepciones principales, cada rama de nuestros conocimientos, pasa sucesivamente por tres estados teóricos diversos: el estado teológico o ficticio; el estado metafísico o abstracto, y el estado científico o positivo. En otros términos, el espíritu humano, por su naturaleza, emplea sucesivamente en cada una de sus investigaciones tres métodos de filosofar, cuyo carácter es esencialmente diferente e incluso radicalmente opuesto: primero el método teológico, después el método metafísico, y por fin el método positivo. De ahí tres clases de filosofías, o de sistemas generales de concepciones sobre el conjunto de los fenómenos, que se excluyen mutuamente: el primero es el punto de partida necesario de la inteligencia humana; el tercero, su estado permanente y definitivo; el segundo está destinado únicamente a servir de transición.

En el estado teológico, el espíritu humano, al dirigir esencialmente sus investigaciones hacia la naturaleza íntima de los seres, las causas primeras y finales de todos los efectos que percibe, en una palabra hacia los conocimientos absolutos, se representan los fenómenos como producidos por la acción directa y continuada de agentes sobrenaturales más o menos numerosos, cuya intervención arbitraria explica todas las aparentes anomalías del universo.

En el estado metafísico, que no es en el fondo sino una simple modificación general del primero, se sustituyen los agentes sobrenaturales por fuerzas abstractas, verdaderas entidades (abstracciones personificadas) inherentes a los diversos seres del mundo y concebidas como capaces de engendrar por ellas mismas todos los fenómenos observados, cuya explicación consiste entonces en asignar a cada uno de ellos la entidad correspondiente.