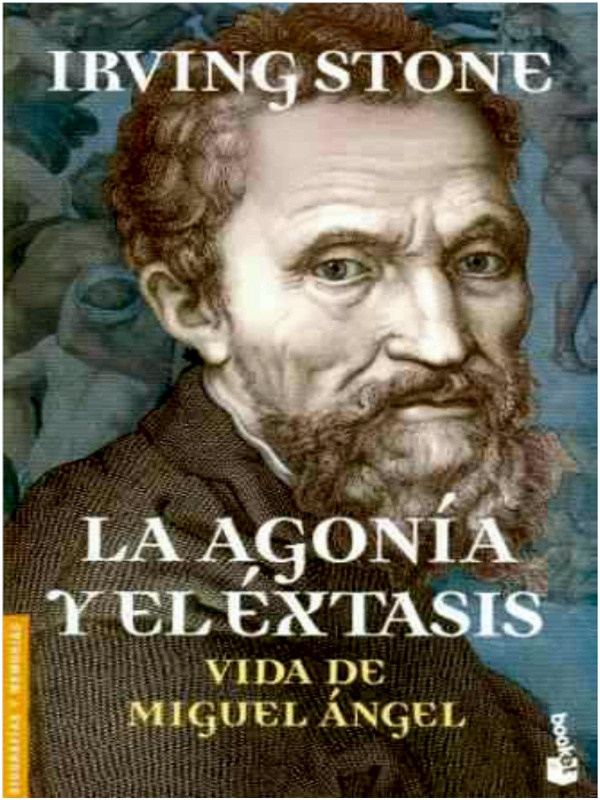

Irving Stone es autor de numerosas biografías noveladas entre las que se cuentan las de figuras como Miguel Ángel, Freud, Schliemann, Darwin o Pissarro. Sus obras, de las cuales ha vendido más de treinta millones de ejemplares, han sido traducidas a más de sesenta idiomas. La clave de la maestría del autor en la recreación histórica del pasado reside en su poder de fascinación respaldado por el rigor y la concienzuda documentación.

A mi mujer, Jean Stone.

LIBRO PRIMERO

El estudio

Estaba sentado ante un espejo dibujando su propio rostro: las enjutas mejillas, los altos pómulos, la amplia y achatada frente, y las orejas, colocadas demasiado atrás en la cabeza, mientras los oscuros cabellos caían hacia adelante, sobre los ojos color ámbar de pesados párpados.

«No estoy bien diseñado», pensó el niño de trece años, seriamente concentrado.

Movió ligeramente su delgado pero fuerte cuerpo para no despertar a sus cuatro hermanos, que dormían, y luego ladeó la cabeza para escuchar el esperado silbido de su amigo Granacci desde la Via de H'Anguillara. Con rápidos trazos de carboncillo comenzó a dibujar de nuevo sus rasgos, ampliando el óvalo de los ojos, redondeando la frente. Luego llenó algo más las mejillas, dio más carnosidad a los labios y más fuerza al mentón.

Hasta él llegaron las notas del canto de un pájaro a través de la ventana que había abierto para recibir la frescura de la mañana. Ocultó su papel de dibujo bajo el almohadón de la cama y bajó silenciosamente la escalera circular de piedra para salir a la calle.

Su amigo Francesco Granacci era un muchacho de diecinueve años una cabeza más alto que él. Tenía los cabellos del color del heno y los ojos azules. Desde hacía un año, estaba proporcionando a Miguel Ángel materiales de dibujo y grabados que sacaba subrepticiamente del estudio de Ghirlandaio, con los que estaba montando una especie de santuario en la casa de sus padres, al otro lado de la Via dei Bentaccordi. A pesar de ser hijo de padres acaudalados, Granacci ingresó de aprendiz a los diez años en el estudio de Filippino Lippi. A los trece, había posado para la figura central del joven resucitado en el San Pedro resucita al sobrino del Emperador, obra inacabada de Masaccio que se hallaba en la iglesia del Carmine. Ahora estaba también de aprendiz en el estudio de Ghirlandaio. No tomaba muy en serio sus trabajos de pintura, aunque poseía un ojo infalible para descubrir el talento pictórico en otros.

— ¿De verdad vienes conmigo esta vez? —preguntó, excitado.

— Sí —respondió Miguel Ángel—. Este es el regalo de cumpleaños que me hago a mí mismo.

— Bien —dijo Granacci, y tomó del brazo a su pequeño amigo, guiándolo por la tortuosa Vía dei Bentaccordi—. Recuerda lo que te dije sobre Domenico Ghirlandaio. Hace cinco años que estoy con él y lo conozco bien. Muéstrate humilde. Le agrada que sus aprendices sepan apreciar sus valores.

Habían entrado en la Via Ghibellina, cerca de la portada del mismo nombre, que marcaba los límites del segundo muro de la ciudad. Pasaron por el Bargello, con su pintoresco patio, y luego, tras doblar a la derecha por la calle Procónsul, ante el Palazzo Pazzi.

Apresurémonos —dijo Granacci—. Este es el mejor momento del día para Ghirlandaio, antes de que empiece a dibujar.

Avanzaron por las angostas calles. Pasaron frente a los palacios de piedra, con sus escalinatas exteriores. Prosiguieron por la Via dei Tedaltini, y un trecho más adelante, a su izquierda, por el Palazzo della Signoria. Para llegar al estudio de Ghirlandaio tenían que cruzar la Plaza del Mercado Viejo, donde se veían medias reses frescas colgadas de garfios delante de las carnicerías. Desde allí sólo había una corta distancia a la Calle de los Pintores. Al llegar a la esquina vieron abierta la puerta del estudio del pintor.

Miguel Ángel se detuvo un momento para admirar el San Marcos de mármol, original de Donatello, que estaba en un alto nicho de Orsanmichele.

— ¡La escultura es la más grande de todas las artes! —exclamó, emocionado.

— No estoy de acuerdo contigo —dijo Granacci—. ¡Pero apresúrate! ¡Tenemos mucho que hacer!

El niño suspiró profundamente, y entraron juntos en el taller de Ghirlandaio.

II

El estudio era una espaciosa habitación de alto techo que olía fuertemente a pintura. En el centro se veía una tosca mesa: dos tablones sobre caballetes. Alrededor de ella media docena de aprendices estaba inclinada sobre sus dibujos. En uno de los rincones, un hombre mezclaba colores en un mortero. En las paredes se veían cartones pintados de frescos ya terminados: La última cena, para la iglesia de Todos los Santos, y La llamada de los primeros apóstoles, para la Capilla Sixtina de Roma.

En otro rincón, al fondo, sobre un estrado ligeramente elevado, estaba sentado un hombre de unos cuarenta años. La superficie de su mesa era el único lugar ordenado de todo el estudio, con sus filas de plumas, pinceles, cuadernos de dibujo, tijeras y otros materiales colgados de ganchos. Y tras él, en la pared, estantes llenos de volúmenes y manuscritos iluminados.

Granacci se detuvo ante el estrado del pintor.

— Señor Ghirlandaio —dijo—, éste es Miguel Ángel, de quien le he hablado.

Miguel Ángel sintió que le escrutaban dos ojos, de los que se decía que eran capaces de ver más con una sola mirada que cualquier otro artista de Italia. Pero también el niño empleó sus ojos, dibujando para la carpeta de su mente al artista sentado ante él, vestido con un jubón azul y un manto rojo. Cubría su cabeza un gorro de terciopelo también rojo. El rostro, sensible, tenía unos labios gruesos, prominentes pómulos, ojos hundidos en profundas cuencas y espesos cabellos negros que le llegaban a los hombros. Los largos y delgados dedos de la mano derecha rodeaban su garganta.

— ¿Quién es tu padre? —preguntó Ghirlandaio.

Ludovico di Leonardo Buonarroti—Simoni.

— He oído ese nombre. ¿Cuántos años tienes?

— Trece.

— Mis aprendices comienzan a los diez. ¿Dónde has estado estos tres últimos años?

— He perdido el tiempo en la escuela de Francesco da Urbino, quien quería enseñarme latín y griego.

Ghirlandaio hizo un gesto que indicaba que la respuesta le había agradado.

— ¿Sabes dibujar?

Tengo capacidad para aprender.

Granacci, deseoso de ayudar a su amigo, pero imposibilitado de revelar que había estado sacando dibujos del estudio de Ghirlandaio para que Miguel Ángel los copiase, intervino:

— Tiene buena mano. Ha dibujado las paredes de la casa de su padre en Settignano. Hay un dibujo, un sátiro...

— ¡Ah! —exclamó el pintor—. Muralista, ¿eh? Un futuro competidor para mis años de decadencia...

— Jamás he intentado el color. No es mi vocación —dijo Miguel Ángel.

— Eres pequeño para tener trece años. Pareces demasiado débil para el rudo trabajo de este taller.

— Para dibujar no se necesitan grandes músculos...

Se dio cuenta enseguida de que había dicho una inconveniencia y que había alzado la voz. Los aprendices habían levantado las cabezas al oírle. Pero Ghirlandaio era un hombre bonachón:

— Bien —dijo—. Dibújame algo. ¿Qué quieres como modelo?

— ¿Por qué no el taller?

Ghirlandaio emitió una risita:

— Granacci —ordenó—, dale a Buonarroti papel y carboncillo de dibujo. Y si nadie se opone, volveré a mi trabajo.

Miguel Ángel buscó un lugar cerca de la puerta, desde el que se dominaba la totalidad del taller, y se sentó en un banco a dibujar.

Sus ojos y su mano derecha eran buenos compañeros de trabajo, e inmediatamente captaron las características esenciales del espacioso taller. Por primera vez desde que había entrado en el estudio, respiraba normalmente. De pronto, se dio cuenta de que alguien estaba inclinado sobre él, a su espalda.

— No he terminado —dijo.

— Es suficiente. —Ghirlandaio cogió el papel y lo estudió un instante.

— ¿Has trabajado en otro estudio? ¿En el de Rosselli, acaso?

Miguel Ángel estaba enterado de la antipatía de Ghirlandaio hacia Rosselli, que tenía el otro taller de pintura de Florencia.

El niño hizo un movimiento negativo con la cabeza.

— No —respondió—. He dibujado en la escuela, cuando Urbino no podía yerme. Y he copiado a Giotto, en la iglesia Santa Croce, y a Masaccio, en la del Carmine...

— Granacci tenía razón —replicó Ghirlandaio—. Tienes buena mano.

— Es una mano de cantero —dijo Miguel Ángel orgullosamente.

— En un taller de pintores de frescos no es necesario un cantero, pero no importa. Te iniciaré como aprendiz, en las mismas condiciones que si tuvieras diez años. Tendrás que pagarme seis florines el primer año.

— ¡No puedo pagarle nada!

Ghirlandaio lo miró seriamente.

— Los Buonarroti no son pobres campesinos, y puesto que tu padre desea que ingreses como aprendiz...

— Mi padre me ha pegado cada vez que le he hablado de dibujo o pintura.

— Pero yo no puedo admitirte a no ser que él firme el acuerdo del Gremio de Doctores y Boticarios. ¿Por qué no habrá de pegarte nuevamente cuando le digas...?

— Porque el hecho de ser admitido será mi mejor defensa. Eso y que usted le abonará seis florines el primer año, ocho el segundo y diez el tercero.

¡Inaudito! —exclamó Ghirlandaio—. ¡Pagarle por el privilegio de enseñarte!

— Es la única manera en que puedo venir a trabajar para usted.

Maestro y aprendiz habían invertido sus posiciones, como si hubiera sido Ghirlandaio quien, por necesitar a Miguel Ángel, lo hubiera hecho llamar a su taller. Miguel Ángel se mantuvo firme, respetuoso tanto hacia el pintor como hacia sí mismo, sin que sus ojos vacilasen al mirar a Ghirlandaio. De haber mostrado la menor debilidad, el pintor le habría vuelto la espalda, pero ante aquella decidida actitud sintió admiración hacia el niño. E hizo honor a su reputación de bondadoso al decir:

— Es evidente que jamás podremos terminar los frescos del coro de Tornabuoni sin tu inapreciable ayuda. Tráeme a tu padre.

De nuevo en la Via dei Tavolini, rodeados de comerciantes y clientes que se movían febrilmente de un lado a otro, Granacci pasó un brazo por los hombros del pequeño, y dijo:

— Has violado todas las reglas, pero has conseguido entrar.

III

Al pasar frente a la casa del poeta Dante Alighieri y la pétrea iglesia de la Abadía, Miguel Ángel experimentó la sensación de recorrer una galería de arte, pues los toscanos tratan la piedra con la ternura que todo amante reserva para su amada. Desde la época de sus antepasados etruscos, la gente de Fiésole, Settignano y Florencia había extraído piedra de las canteras de sus montañas para convertirla en hogares, palacios, iglesias, fuertes y muros. La piedra era uno de los frutos más ricos de la tierra toscana. Desde la niñez conocían su olor y su sazón, tanto de su corteza exterior como de su «carne» interior: cómo la transformaban los rayos del sol, la lluvia, la luz de la luna llena o el soplo del helado viento invernal. Durante mil quinientos años, sus antepasados habían trabajado la nativa pietra sereno para construir una ciudad de majestuosa belleza.

Llegaron al taller de carpintería que ocupaba la planta baja de la casa que la familia Buonarroti alquilaba en la Via deH'Anguillara.

— A rivederci, como le dijo el zorro al peletero —dijo Granacci.

— Me llevaré una paliza, es cierto, pero, contrariamente al zorro, saldré con vida.

Dobló la esquina de la Via dei Bentaccordi y subió la escalera de la parte posterior de su casa, por la cual se llegaba a la cocina.

Su madrastra le estaba cocinando una torta.

— Buenos días, madre —dijo el niño.

— ¡Ah, Miguel Ángel! Hoy tengo algo muy especial para ti: una ensalada que canta en la boca.

Lucrezia di Antonio di Sandro Ubaldini da Gagliano tenía un nombre muchísimo más largo que la lista de su dote. De lo contrario, ¿por qué una muchacha joven habría de casarse con un viudo de cuarenta y tres años, de cabellos ya grises y padre de cinco hijos? Porque su matrimonio le significó convertirse en cocinera de nueve Buonarroti.

Cada mañana se levantaba a las cuatro para llegar al mercado al mismo tiempo que los contadini, con sus carros llenos de vegetales frescos, frutas, huevos, queso, carnes y aves. Si no ayudaba a los campesinos a descargar sus mercancías, por lo menos les aliviaba de la carga eligiendo los productos cuando éstos estaban todavía en el aire, antes de que tuvieran tiempo de llegar a los puestos. Para ella eran siempre las judías verdes más tiernas, los guisantes, los higos, los melocotones...

Miguel Ángel y sus cuatro hermanos la llamaban Il Migliori, porque todos los ingredientes que empleaba para cocinar tenían que ser los mejores. Al amanecer estaba ya de regreso en casa, con sus cestas llenas. Le importaban muy poco sus ropas y prestaba muy escasa atención a su cara, cubierta de pelusilla en las patillas y el bigote. Pero Miguel Ángel la miró con cariño, al ver sus enrojecidas mejillas y la excitación que se reflejaba en todas sus facciones mientras observaba cómo se iba cocinando su torta.

Sabía que su madrastra era un ser dócil en todos los aspectos de su vida matrimonial, menos en el de la cocina, donde se convertía en una verdadera leona. La gente rica de Florencia se proveía de alimentos exóticos de todas las partes del mundo, pero esos manjares costaban mucho dinero. Miguel Ángel, que compartía con sus cuatro hermanos el dormitorio contiguo al de sus padres, escuchaba a menudo sus debates nocturnos mientras su madrastra se vestía para la compra.

— Ludo vico, deja de estar controlando siempre los gastos. Tú prefieres guardar dinero en la bolsa a llenar el estómago.

— Ningún Buonarroti ha dejado de comer un solo día las veces estipuladas desde hace trescientos años. ¿No te traigo ternera fresca de Settignano todas las semanas?

— ¿Y por qué hemos de comer ternera todos los días, cuando el mercado está abarrotado de lechones y pollos?

Ludovico se inclinaba sobre sus libros de cuentas, seguro de que no le sería posible tragar ni un bocado de la torta de pollo, almendras, grasa, azúcar, especias y el costoso arroz con la que la joven esposa lo estaba arruinando. Pero lentamente los temores se esfumaban, juntamente con su irritación, y al llegar las once estaba ya hambriento como un lobo.

Ludovico devoraba prodigiosamente y luego retiraba la silla de la mesa, se golpeaba con ambas manos el vientre y pronunciaba la frase sin la cual se considera frustrado el día en Toscana: « ¡Ho mangiato bene!».

Al oír aquel tributo a su arte de cocinera, Lucrezia retiraba los restos de la comida, que aprovechaba para la cena, ponía a su sirvienta a lavar la vajilla, se iba y dormía hasta el atardecer, completas ya sus labores del día, agotado su gozo de artista culinario.

Ludovico, no, pues tras el almuerzo repetía, pero a la inversa, el proceso de la seducción matinal. Mientras pasaban las horas y avanzaba la digestión de los alimentos, a la vez que se iba esfumando el recuerdo de los deliciosos aromas y gustos, la cuestión de cuánto le había costado aquella comida comenzaba a roer sus entrañas, y nuevamente se sentía irritado. Miguel Ángel atravesó la vacía sala familiar, junto a cuyas paredes se veían las sillas, con sus asientos y respaldos de cuero, todas ellas hechas por el fundador de la familia. La habitación contigua, que daba también a la Via dei Bentaccordi y a las cuadras, era el despacho de su padre, para el que Ludovico había hecho fabricar en la carpintería de abajo un escritorio triangular, que encajara en el ángulo de cuarenta y cinco grados producido por la conjunción de las dos calles. Allí se sentaba, inclinado sobre sus grisáceos libros de cuentas de pergamino. Hasta donde recordaba Miguel Ángel, la única actividad de su padre había sido concentrarse en estudiar la manera de evitar el gasto de dinero y administrar los modestos restos de la fortuna Buonarroti, que se remontaba a mediados del siglo XIII, y ahora reducida a una granja de cuatro hectáreas en Settignano y una casa con un título de propiedad discutido ante la justicia y próxima a la que la familia arrendaba.

Ludo vico oyó llegar a su hijo y levantó la cabeza. La naturaleza había sido generosa con él en un solo don: su cabellera. Tenía además un largo bigote que se perdía en su barba. Los cabellos estaban salpicados de canas. Su frente aparecía surcada por cuatro profundas líneas rectas, ganadas en los numerosos años pasados sobre los libros de cuentas. Sus pequeños ojos castaños eran melancólicos. Miguel Ángel sabía que su padre era un hombre cauteloso, que cerraba siempre la puerta con tres vueltas de llave.

— Buenos días, messer padre —saludó el niño. Ludovico suspiró:

— ¡He nacido demasiado tarde! Hace cien años las viñas de la familia Buonarroti estaban atadas con longanizas.

Miguel Ángel observó a su padre, que volvía a hundirse en aquellos libros. Ludovico sabía exactamente cuánto había poseído cada generación de su familia entre tierras, casas, comercios y oro.

Aquella historia familiar y los libros de cuentas constituían su única ocupación, y cada uno de sus hijos tenía la obligación de aprender de memoria la primera.

— Somos burgueses nobles —les decía el padre—. Nuestra familia es tan antigua como las de Medici, Strozzi o Tomabuoni. El apellido Buonarroti data de más de trescientos años en nuestra familia. Durante esos tres siglos hemos pagado impuestos en Florencia.

A Miguel Ángel le estaba prohibido sentarse en presencia de su padre sin permiso. Además, tenía que hacer una reverencia cuando se le daba una orden. Había sido más un deber que interés lo que hizo que el niño aprendiese que cuando los güelfos subieron al poder en Florencia, a mediados del siglo XH, la familia Buonarroti ascendió rápidamente en la escala social. En 1260 un miembro de la familia había sido consejero del ejército güelfo; en 1292, capitán. Desde 1343 hasta 1469, los Buonarroti habían sido miembros del Priori florentino diez veces; entre 1326 y 1475, ocho Buonarroti habían sido gonfalonieri (alcalde) del barrio de Santa Croce; entre 1375 y 1473, doce de ellos habían figurado entre los buonuomini (Consejo) de Santa Croce, incluidos Ludovico y su hermano Francesco, que fueron designados en 1473. En 1474, Ludovico fue nombrado corregidor para las aldeas combinadas de Caprese y Ghiusi di Verna, en los Apeninos, donde nació Miguel Ángel, en el edificio del municipio, durante la residencia de seis meses de la familia en dicho edificio.

De pie junto a la amplia ventana, el niño retrotrajo su imaginación al hogar familiar de Settignano, en el valle del Amo, cuando aún vivía su madre. Entonces en la familia había amor y alegría, pero su madre falleció cuando él tenía seis años, y su padre se retiró desesperado al refugio de su despacho. Durante cuatro años, en los que su tía Cassandra se había hecho cargo del manejo de la casa, Miguel se sintió solo, sin otro cariño que el de su abuela, Monna Alessandra, que vivía con ellos, y el de la familia de canteros que residía al otro lado de la colina. La esposa del cantero lo había amamantado cuando su madre se sentía ya demasiado enferma para hacerlo.

Por espacio de cuatro años, hasta que su padre se casó nuevamente y Lucrezia insistió en que la familia se trasladase a Florencia, Miguel Ángel se escapaba cada vez que podía a la casa de los Topolino. Atravesaba los trigales a lo largo de los verdes olivos y ascendía la colina opuesta, por entre las viñas, hasta llegar al patio de la casa. Allí se ponía a trabajar, silencioso, en la pietra serena procedente de la cantera vecina, para preparar piedras destinadas a edificar casas o palacios. Trabajaba para aliviar su infelicidad con los precisos golpes que Topolino, el cantero, le había enseñado desde que era niño.

Los recuerdos del niño abandonaron Settignano y volvieron a la casa de piedra de la Vía del 1'Anguillara. De pronto, habló:

— Padre, acabo de estar en el taller del pintor Ghirlandaio, quien ha aceptado recibirme como aprendiz.

Ludovico se apoyó en sus dos manos para enderezarse. Aquel inexplicable deseo de su hijo de convenirse en artesano podía ser el empujón final que derribase a los tambaleantes Buonarroti, lanzándolos a un abismo social.

— Miguel Ángel —dijo severo—, te pido disculpas por haberme visto obligado a inscribirte como aprendiz en el Gremio de Laneros, forzándote a ser comerciante en lugar de caballero. Pero te he enviado a una escuela cara, he gastado un dinero que me hacía mucha falta para que te educases y pudieras progresar en el gremio hasta que fueras dueño de tus propios molinos y comercios. Así comenzaron la mayor parte de los grandes florentinos, incluso los Medici. ¿Crees que ahora voy a permitirte que pierdas el tiempo trabajando de pintor? ¡Eso cubriría de deshonra a la familia! Desde hace trescientos años, ningún Buonarroti ha descendido tanto como para realizar trabajos manuales.

— Eso es cierto —respondió Miguel Ángel—, hemos sido usureros.

Prestar dinero es una honorable profesión, una de las más respetables en Florencia —repuso Ludovico.

— ¿Has observado alguna vez, padre, a tío Francesco cuando pliega su mesa fuera del Orsanmichele no bien empieza a llover? ¡Jamás he visto a nadie trabajar más rápidamente con sus manos!

Al oír que lo nombraban, el tío Francesco entró corriendo en la habitación. Era un hombre más corpulento que Ludovico: el socio trabajador de la familia Buonarroti. Dos años antes se había separado de Ludovico y llegó a tener una fortuna, que luego perdió, y se vio obligado a regresar a la casa de su hermano. Ahora, cuando llovía, sacaba a toda prisa la carpeta de terciopelo que cubría su mesita plegable, agarraba la bolsa de monedas y corría por las encharcadas calles hacia la sastrería de su amigo Amatare, quien le permitía instalarse allí, bajo techo.

Francesco dijo con voz ronca:

— Miguel Ángel, tú no serías capaz de ver a un cuervo dentro de una olla de leche. ¿Qué perverso placer puede producirte perjudicar y deshonrar a los Buonarroti?

El niño se enfureció ante aquella acusación:

— ¡Estoy tan orgulloso de mi apellido como cualquiera! Pero ¿por qué no puedo aprender a realizar una obra de la que se sentiría orgullosa toda Florencia, como lo está de las de Ghiberti, de las esculturas de Donatello y de los frescos de Ghirlandaio? ¡Florencia es una excelente ciudad para un artista!

Ludovico puso una mano sobre el hombro del niño, mientras lo llamaba Michelagnolo, su nombre predilecto, y le dijo:

— Michelagnolo, lo que dices de los artistas es cierto. Yo me he irritado tanto ante tu estupidez que no he atinado más que a pegarte. Pero ahora tienes trece años, y yo he pagado para que se te enseñase gramática y lógica, así que debo practicar la lógica contigo. Ghiberti y Donatello comenzaron como artesanos y terminaron como artesanos. Lo mismo ocurrirá con Ghirlandaio. Sus obras jamás los elevaron socialmente ni un ápice, y Donatello era tan pobre al final de su vida que Cosimo de Medici tuvo que darle la limosna de una pensión.

— Eso —dijo Miguel Ángel— fue porque Donatello guardaba todo su dinero en un cesto de mimbre colgado del techo para que sus ayudantes y amigos pudieran tomar lo que necesitasen. Ghirlandaio gana una fortuna. — El arte es como lavar la cabeza de un asno con lejía —observó Francesco—, se pierde el esfuerzo y la lejía. Todo el mundo cree que las piedras se van a volver lingotes de oro en sus manos. ¿De qué sirve soñar así?

Miguel Ángel se volvió hacia su padre y dijo:

— Si me quitas el arte, no me quedará nada.

— Yo había profetizado que mi Miguel Ángel iba a restaurar las riquezas de la familia —exclamó Ludovico—, pero ahora comprendo que no debí soñar así. Por eso, voy a enseñarte a ser menos vulgar.

Comenzó a propinar al niño una buena paliza. Francesco se unió a su hermano y le sacudió unas cuantas bofetadas al pequeño. Miguel Ángel bajó la cabeza, como lo hacen las pobres bestias cuando se desencadena una tormenta. De nada le valdría huir, pues entonces la discusión tendría que reanudarse más tarde. A su mente acudieron las palabras que su abuela repetía tan a menudo: «Paciencia... Nadie nace sin que con él nazcan sus penurias».

De reojo, vio a su tía Cassandra que aparecía en el hueco de la puerta. Era una mujer corpulenta, de grandes huesos, que parecía engordar con sólo respirar. Tenía muslos, nalgas y pechos enormes, y su voz estaba a tono con su volumen y peso. Era una mujer desgraciada, y no consideraba su deber dispensar felicidad a los demás. El trueno de su vozarrón, al pedir que se le explicase lo que sucedía, hirió los tímpanos del niño más dolorosamente que las bofetadas que le estaba asestando el marido de Cassandra. Pero de pronto cesaron las palabras y los golpes, y Miguel Ángel adivinó que su abuela había entrado en la habitación. Ludovico se preocupaba siempre de no disgustar a su madre, por lo cual se dejó caer en una silla.

— ¡Basta de discusión! —exclamó—. ¡Siempre te he enseñado que no debes pretender ser dueño de todo el mundo! Es suficiente con que hagas dinero y honres el apellido de tus padres. ¡Que no te vuelva a oír que deseas ser aprendiz de artista!

Monna Alessandra se acercó a su hijo y le dijo:

— ¿Qué diferencia hay entre que Miguel Ángel ingrese en el Gremio de Laneros para trabajar en la lana, o en el de boticarios para mezclar pinturas? De todas maneras, tú no tienes suficiente dinero para establecer a tus cinco hijos. Estos tendrán que buscarse la vida por su cuenta. Por lo tanto, deja que Leonardo regrese al monasterio como desea, y Miguel Ángel a ese taller de pintor. Puesto que no podemos ayudarlos, por lo menos no les sirvamos de estorbo.

— Voy a ser aprendiz de Ghirlandaio, padre. Tiene que firmar los papeles. ¡Yo ayudaré a la familia!

Ludo vico miró a su hijo, incrédulo, y dijo:

— Miguel Ángel, estás diciendo cosas que me hacen hervir la sangre de ira. ¡No tenemos ni un escudo para pagar tu aprendizaje en el taller de Ghirlandaio!

Aquél era el momento que el niño esperaba. Inmediatamente respondió, con voz tranquila:

— No hay necesidad de pagar nada, padre. Ghirlandaio está conforme en pagarle por mi aprendizaje.

— ¿Pagar? —exclamó Ludovico, echándose hacia delante en su silla—.

¿Y por qué ha de pagarme por enseñarte?

— Porque cree que tengo buena mano.

— Si Dios no nos ayuda, la familia se arruinará. ¡No sé a quién sales, Michelagnolo! Ciertamente no a los Buonarroti. ¡Tiene que ser a la familia de tu madre, los Rucellai!

Escupió el nombre corno si fuera un bocado de una manzana podrida.

Fue la primera vez que Miguel Ángel oyó pronunciar aquel apellido en el hogar de los Buonarroti.

IV

La bottega de Domenico Ghirlandaio era la más activa y próspera de toda Italia. Además de los veinticinco frescos y lunetas para el coro Tornabuoni de Santa María Novella, que debían terminarse en un plazo de dos años, había firmado también contratos para pintar una Adoración de los Reyes Magos para el hospital de los Inocentes y diseñar un mosaico para uno de los portales de la catedral. Ghirlandaio, que jamás solicitaba un trabajo, no podía negarse a realizar ninguno. El primer día que Miguel Ángel trabajó en el estudio, el maestro le dijo:

— Si una campesina te trae un cesto para que se lo decores, hazlo lo mejor que puedas, pues dentro de su modestia es tan importante como un fresco en la pared de un palacio.

Miguel Ángel encontró aquel ambiente enérgico, pero afable. Sebastiano Mainardi, de veintiocho años, larga cabellera negra, cortada a imitación de la de Ghirlandaio, pálido y de angosto rostro, huesuda nariz y protuberantes dientes, estaba a cargo de los aprendices. Era cuñado de Ghirlandaio.

— Ghirlandaio se casó con su hermana para tener a Sebastiano a su lado en el taller —dijo Jacopo a Miguel Ángel—. Por lo tanto, debes estar siempre alerta ante él.

V

Como la mayoría de las diabluras de Jacopo, aquella contenía no poca verdad. Los Ghirlandaio eran una familia de artistas, adiestrados en el taller de su padre, un experto orfebre que había creado una guirnalda de moda con la que las mujeres florentinas adornaban sus cabellos. Los dos hermanos irás jóvenes de Domenico, David y Benedetto, eran pintores también. Benedetto, miniaturista, sólo deseaba pintar los diminutos detalles de las joyas y flores usadas por las damas; David, el más joven, había firmado contrato para la iglesia de Santa María Novella, juntamente con su hermano mayor.

Ghirlandaio consideró realmente cuñado a Mainardi cuando el joven aprendiz lo ayudó a pintar sus magistrales frescos en la iglesia de San Gimignano, una población vecina, de setenta y seis torres. Mainardi se parecía asombrosamente al pintor: de carácter afable, inteligente, bien adiestrado en el estudio de Verrocchio, amaba, sobre todas las cosas, la pintura, y estaba de acuerdo con su cuñado en que lo más inportante eran la belleza y el encanto de un fresco. Las obras pictóricas tenían que relatar un mensaje, ya fuese de la Biblia, de la historia sagrada o de la mitología griega, pero no era función del pintor buscar el significado de ese mensaje o juzgar su validez.

— El propósito de la pintura —explicó Mainardi al flamante aprendiz— es ser decorativa, dar vida pictórica a las historias que ilustra, hacer feliz a la gente, sí, aunque sea con los tristes cuadros del martirio de los santos. Recuerda siempre esto, Miguel Ángel, y te convertirás en un pintor de éxito.

Miguel Ángel advirtió bien pronto que Jacopo, un muchacho de dieciséis años, con cara de mono, era el cabecilla del taller. Poseía el don de aparentar que se hallaba siempre muy ocupado, cuando en realidad no trabajaba en absoluto. Recibió al nuevo niño de trece años en el estudio, advirtiéndole con tono grave:

— No hacer otra cosa que trabajar es indigno de un buen cristiano. Aquí, en Florencia, tenemos un promedio de nueve días de fiesta al mes. Agrega a eso los domingos y comprobarás que sólo tenemos que trabajar casi un día de cada dos.

Las dos semanas que mediaron entre su ingreso y el día de la firma de su contrato pasaron volando, casi mágicamente. Y amaneció el primer día de cobro. Miguel Ángel pensó en cuán poco había hecho para ganar los dos florines de oro que constituían su primer anticipo. Hasta entonces se le había empleado más que nada como mensajero, encargado de ir a buscar pintura a casa del químico, cernir arena para darle una contextura más fina y lavarla en un barril con abundante agua.

Al despertarse el primer día, cuando todavía era de noche, se vistió rápidamente y salió. En el Bargello pasó bajo el oscilante cuerpo de un hombre colgado por el cuello del gancho de una cornisa.

Tenía que ser el hombre aquél que, al no morir cuando se lo ahorcó dos semanas antes, farfulló palabras tan soeces y vengativas que los ocho magistrados decidieron ahorcarlo de nuevo.

Ghirlandaio se sorprendió al encontrar al niño ante su puerta a tan temprana hora, y su «buon giorno» fue breve. Llevaba varios días trabajando en un boceto de San Juan en el bautizo del neófito y se hallaba perturbado porque no le era posible aclarar su concepto de Jesús. Pero mayor fue su preocupación al ser interrumpido por su hermano David con un fajo de cuentas que era necesario pagar. Domenico hizo a un lado bruscamente aquellos papeles y continuó su dibujo, evidentemente irritado.

— ¿Cuándo serás capaz de administrar esta bottega, David, y dejarme tranquilo para dibujar?

Miguel Ángel observaba la escena con aprensión: ¿se olvidarían los dos hermanos del día que era? Granacci vio la expresión de su amigo, se acercó a David y le habló al oído. David metió una mano en la bolsa de cuero que llevaba al cinto, cruzó la habitación y entregó a Miguel Ángel dos florines y una libreta de contrato. El niño firmó rápidamente al lado del primer asiento de pago y luego puso la fecha: 16 de abril, 1488.

Sintió un enorme gozo al imaginar el momento en que entregaría el dinero a su padre. Dos florines no eran ciertamente la fortuna de los Medici, pero él esperaba que aliviarían algo la melancólica atmósfera de su casa. Y de pronto, entre murmullos, sintió la voz de Jacopo:

Bueno, está convenido: dibujaremos de memoria la figura de ese nomo que está en el muro de la calleja, detrás de la bottega. El que lo reproduzca más fielmente gana y paga la comida. ¿Estáis listos?

Miguel Ángel sintió un sordo dolor en la boca del estómago, se le revolvía. La suya había sido una infancia solitaria, sin un amigo íntimo hasta que Granacci reconoció en él un verdadero talento para el dibujo. Muy a menudo se le había excluido de los juegos. ¿Por qué? Y ahora deseaba desesperadamente ser incluido en la camaradería de este grupo de muchachos. Pero no era fácil.

En la mesa de aprendices, Jacopo completaba los detalles del juego.

— Límite de tiempo, diez minutos. El ganador será coronado campeón y anfitrión.

— ¿Por qué no puedo competir yo también? —preguntó Miguel Ángel.

Jacopo lo miró, ceñudo:

— Eres un principiante y no podrías ganar, por lo que no habría probabilidades de que pagases, lo que no sería justo para el resto de nosotros.

Herido, Miguel Ángel rogó: ¡Déjame que intervenga, Jacopo! ¡Verás como no lo hago demasiado mal!

— Bueno —accedió Jacopo de mala gana—. Pero ya sabes, ¡sólo diez minutos! ¿Listos todos?

Con enorme excitación, Miguel Ángel cogió papel y carboncillo y comenzó a trazar las líneas de una figura, medio niño y medio sátiro, que había visto varias veces en la pared tras el taller. Le era posible extraer líneas de su mente de la misma manera que los estudiantes de la escuela de Urbino extraían milagrosamente versos de la Ilíada, de Homero, o la Eneida, de Virgilio, cuando se lo ordenaba el maestro.

— ¡Basta! —exclamó Jacopo—. Poned todos los dibujos en fila sobre la mesa.

Miguel Ángel se acercó rápidamente y al colocar su papel lanzó una mirada a los otros. Le asombró ver cuán incompletos y hasta poco parecidos al original eran aquellos dibujos. Jacopo lo miró boquiabierto:

— ¡No puedo creerlo! —exclamó—. ¡Mirad todos! ¡Miguel Ángel ha ganado!

Hubo exclamaciones de felicitación. Miguel Ángel se sentía orgulloso. Era el aprendiz más nuevo y había ganado el derecho de pagar la comida...

¡Pagar la comida a todos! Contó los aprendices: eran siete.

Consumirían por lo menos dos litros de vino tinto, ternera asada, frutas; todo lo cual descompondría lamentablemente una de aquellas dos monedas de oro que él ansiaba tanto entregar a su padre.

De camino a la hostería, con los otros delante entre animadas charlas y risas, se le ocurrió de pronto una idea y preguntó a Granacci:

— Me han engañado, ¿verdad?

— Sí. Es parte de la iniciación de todo aprendiz.

— ¿Qué le diré ahora a mi padre?

— Si lo hubieras sabido, ¿habrías dibujado mal para no tener que pagar?

Miguel Ángel rompió a reír:

— ¡No podían perder! —exclamó.

VI

En el estudio de Ghirlandaio no se seguía un método ortodoxo de enseñanza. Su filosofía básica estaba expresada en una placa colgada de la pared: «La guía irás perfecta es la naturaleza. Continúa sin tregua dibujando algo todos los días».

Miguel Ángel tenía que aprender de las tareas que realizaban los demás. No se le ocultaba secreto alguno. Ghirlandaio creaba el diseño general, la composición de cada panel y la armoniosa relación entre un panel y los demás. Ejecutaba la mayor parte de los retratos importantes, pero los centenares restantes eran distribuidos entre los demás. Algunas veces varios hombres trabajaban en la misma figura. Cuando la iglesia ofrecía un excelente ángulo de visibilidad, Ghirlandaio ejecutaba personalmente todo el panel. De lo contrario, Mainardi, Benedetto, Granacci y Bugiardini pintaban apreciables partes. En las lunetas laterales, situadas donde era difícil verlas, el maestro permitía que Cieco y Baldinelli, el otro aprendiz de trece años, ejercitasen su mano.

Miguel Ángel iba de mesa en mesa, empeñado en pequeñas tareas sueltas. Nadie tenía tiempo para dejar su trabajo y enseñarle. Un día se detuvo a observar a Ghirlandaio, que completaba un retrato de Giovanna Tomabuoni.

— El óleo es para mujeres —dijo el maestro, sarcástico—. Pero esta figura irá bien en el fresco. Nunca intentes inventar seres humanos, Miguel Ángel: pinta en tus paneles solamente a quienes ya has dibujado al natural.

David y Benedetto compartían con Mainardi una larga mesa en el rincón más lejano del estudio. Benedetto no dibujaba jamás libremente. A Miguel Ángel le parecía que prestaba más atención a los cuadrados matemáticos del papel que tenía ante sí que al carácter individual de la persona que retrataba. Intentó seguir aquel plan geométrico, pero la restricción era como un ataúd con cuerpos muertos.

Mainardi, por el contrario, tenía una mano firme y precisa, con una confianza que daba vida a su trabajo. Había pintado importantes partes de las lunetas y todos los paneles y estaba trabajando un esquema de color para la Adoración de los Reyes Magos. Enseñó a Miguel Ángel cómo debía hacer para conseguir el color de la carne en la pintura al temple: aplicando de dos capas en las partes desnudas.

— Esta primera capa de color, en especial cuando se trata de personas jóvenes, de tez fresca, debe atemperarse con yema de huevo de una gallina de ciudad. Las yemas de las gallinas de campo sólo sirven para atemperar los colores de la carne de personas ancianas o de tez oscura.

De Jacopo no recibía instrucción técnica, sino noticias de la ciudad. Jacopo podía pasar ante la virtud miles de veces sin tropezar con ella. Pero su nariz olfateaba todo lo malo de la naturaleza humana tan instintivamente como un pájaro olfatea el estiércol. Era el recolector de chismes de la ciudad y su pregonero; realizaba diariamente el recorrido de las tabernas, las barberías y las casas non santas, y frecuentaba los grupos de ancianos sentados en bancos de piedra ante los palazzi, que eran los mejores proveedores de chismes. Todas las mañanas se dirigía al taller por un camino que daba un gran rodeo, lo que le permitía libar en todas aquellas fuentes, y cuando llegaba ya tenía una copiosa provisión de las noticias de la noche anterior: qué maridos habían sido engañados, a qué artistas se les había encomendado trabajo, quiénes iban a ser puestos en los cepos en el muro de la Signoria...

Ghirlandaio poseía una copia manuscrita del ensayo de Cennini sobre la pintura. Aunque Jacopo no sabía leer, se sentaba en la mesa de los aprendices y fingía deletrear los pasajes que había aprendido de memoria: «Como artista, tu modo de vivir debe ser regulado siempre como si estuvieras estudiando teología, filosofía o cualquier otra ciencia; es decir, comer y beber moderadamente dos veces al día; conservando tu mano cuidadosamente, ahorrándole toda la fatiga posible. Hay una causa que puede dar a tu mano falta de firmeza y hacerla temblar como una hoja sacudida por el viento: frecuentar demasiado la compañía de las mujeres».

Después de leer esto, Jacopo se volvió hacia el asombrado Miguel Ángel, que sabía menos de mujeres que de la astronomía de Ptolomeo.

— Y ahora, Miguel Ángel —dijo—, ya sabes por qué no pinto más. No quiero que los frescos de Ghirlandaio tiemblen como hojas sacudidas por el viento.

El amigable y despreocupado David había sido muy bien adiestrado en la ampliación a escala de las diversas secciones y su transferencia al cartón, que era del mismo tamaño que el panel de la iglesia. No se trataba de un trabajo de creación, pero asimismo necesitaba habilidad. David mostró a Miguel Ángel cómo tenía que dividir la pequeña obra pictórica en cuadrados, y el cartón en el mismo número de cuadrados mayores, cómo copiar el contenido de cada pequeño cuadrado en el cuadrado correspondiente del cartón, y le señaló los errores que eran casi imperceptibles en el dibujo pequeño, pero que se advertían fácilmente cuando eran ampliados al tamaño del cartón. Bugiardini, cuyo torpe cuerpo daba la sensación de que le sería difícil hasta pintar con cal el granero de la granja de su padre, conseguía, no obstante, dar una tensión espiritual a sus figuras de la Visitación, a pesar de que las mismas no resultasen anatómicamente exactas.

Al volver a casa por una ruta indirecta, Miguel Ángel y Granacci entraron en la Piaza della Signoria, donde se hallaba congregada una gran multitud, y subieron por las escaleras de la Loggia della Signoria. Desde allí podían ver la verja del jardín del palacio, donde un embajador del sultán de Turquía, vestido con suelto manto verde y turbante, hacía entrega de una jirafa a los consejeros de la Signoria. Miguel Ángel hubiera querido dibujar la escena, pero, sabedor de que sólo le sería posible captar una pequeña parte de su complejidad, se quejó a Granacci de que se sentía como un tablero de ajedrez, con cuadrados blancos y negros de información e ignorancia.

Al mediodía siguiente, comió con frugalidad el almuerzo que Lucrezia le sirvió, y regresó al taller, vacío ahora porque los demás estaban entregados al reposo. Había decidido que tenía que estudiar el dibujo de su maestro. Bajo la mesa de Ghirlandaio descubrió un rollo titulado Degollación de los Inocentes, e inmediatamente extendió docenas de bocetos para el fresco del mismo nombre. Le parecía, al estudiar el boceto del fresco ya terminado, que Ghirlandaio no era capaz de reproducir el movimiento, puesto que los soldados, con sus espadas en alto, y las madres y los niños que corrían le produjeron confusión y un caos emocional. Sin embargo, aquellos toscos bocetos tenían simplicidad y autoridad. Comenzó a copiar los dibujos, e hizo una media docena de bosquejos en rápida sucesión, cuando de pronto advirtió que alguien estaba detrás de él. Se volvió y vio el rostro severo de Ghirlandaio, que inquiría:

— ¿Por qué has desatado ese rollo de dibujos? ¿Quién te ha dado permiso?

Miguel Ángel bajó la cabeza, asustado.

— No creía que esto fuera un secreto —dijo—. Cuanto antes aprenda, antes podré ayudarlo. Quiero ganarme esos florines que me da.

— Muy bien. Te dedicaré un rato ahora.

— Entonces enséñeme a usar la pluma.

Ghirlandaio llevó al flamante aprendiz a su mesa, la desocupó y puso sobre ella dos hojas de papel. Entregó a Miguel Ángel una pluma de punta gruesa, cogió otra para sí y empezó a trazar líneas. Miguel Ángel lo imitó con rápidos movimientos de la mano, observando cómo Ghirlandaio podía colocar, con algunos rápidos trazos, convincentes pliegues de ropa sobre una figura desnuda, logrando una lírica fluidez en las líneas del cuerpo y, al mismo tiempo, confiriendo individualidad y carácter a la figura.

El rostro del aprendiz se iluminó de éxtasis. Con aquella pluma en la mano se sentía artista, pensaba en voz alta, sondeaba su mente y estudiaba su corazón en busca de lo que sentía, y su mano, por lo que ésta discernía del sujeto que tenía ante sí. Deseaba pasar horas enteras en aquella mesa de trabajo dibujando los modelos desde cien ángulos distintos.

Al ver lo bien que su discípulo lo seguía, Ghirlandaio cogió otros dos dibujos de su mesa: un estudio casi de tamaño natural de la cabeza de un hombre de rellenas mejillas, ancho rostro, grandes ojos y expresión pensativa, de menos de treinta años de edad, dibujado con robustos trazos. El cabello estaba delicadamente diseñado. El otro dibujo era el bautismo de un hombre en el coro de una basílica romana, ejecutado con una hermosa composición.

— ¡Magnifico! — dijo Miguel Ángel en voz baja, extendiendo una mano hacia las dos hojas—. ¡Ha aprendido todo cuanto Masaccio tiene que enseñar!

Ghirlandaio palideció. Había sido insultado y calificado de simple copista. Pero la voz del muchacho temblaba de orgullo, y el pintor sonrió. ¡El más nuevo de sus aprendices cumplimentaba al maestro! Tomó los dos dibujos y dijo:

— Estos bosquejos no significan nada. Únicamente cuenta el fresco terminado. Voy a destruirlos.

Cerrado en el cajón más grande de su mesa, Ghirlandaio guardaba un cartapacio del cual estudiaba y bosquejaba mientras concebía un nuevo panel. Granacci informó a Miguel Ángel que el pintor había necesitado años para reunir aquellos dibujos originales de hombres a quienes consideraba maestros: Taddeo Gaddi, Lorenzo Mónaco, Fra Angélico, Paolo Uccello Pollaiuolo, Fra Filippo Lippi y muchos otros. Miguel Ángel había pasado horas de inigualado deleite contemplando sus altares y frescos, tan abundantes en la ciudad, pero jamás había visto los bosquejos preliminares.

— ¡De ninguna manera! —exclamó Ghirlandaio, cuando el muchacho le preguntó si podía ver aquella carpeta.

— Pero ¿por qué? —exclamó Miguel Ángel con desesperación. Aquella era una oportunidad maravillosa de estudiar el pensamiento y la técnica de los mejores dibujantes de Florencia.

— Cada artista reúne su propio cartapacio —dijo Ghirlandaio— según su propio gusto y juicio. Yo he acumulado mi colección a lo largo de veinticinco años de paciente selección. Tú tendrás que formar la tuya.

Unos días después, Ghirlandaio estudiaba un dibujo de Benozzo Gozzoli. Era un joven desnudo armado con una lanza. En aquel momento, una comitiva de tres hombres lo visitó para pedirle que los acompañase a una localidad vecina. Y se olvidó de guardar el dibujo en el cajón, que siempre cerraba con llave.

Miguel Ángel esperó a que los demás se retiraran para almorzar, se dirigió a la mesa y cogió el dibujo de Gozzoli. Después de una docena de tentativas, terminó lo que le pareció una copia fiel. Y de pronto una idea iluminó su cerebro. ¿Podría engañar a Ghirlandaio con aquella copia? El original tenía alrededor de treinta años y el papel estaba algo amarillento y gastado. Llevó algunos pedazos de papel al patio, pasó los dedos sobre la tierra y experimentó frotándola con el papel. Al cabo de un rato llevó su dibujo al patio y comenzó a decolorar la copia. Regresó al taller y acercó la copia al humo del fuego que estaba encendido en la chimenea. Luego la puso sobre la mesa de Ghirlandaio y guardó el original.

Durante varias semanas, observó todos los movimientos del pintor. Cada vez que éste dejaba de guardar un dibujo en la carpeta, un Castagno, un Signorelli o un Verrocchio, Miguel Ángel se quedaba para dibujar una reproducción. Si era por la tarde, se llevaba el original a su casa y, cuando la familia dormía, encendía la chimenea del piso inferior y teñía el papel de la reproducción hasta darle el colorido apropiado. Al cabo de un mes había conseguido reunir una carpeta de una docena de bellos dibujos. A ese paso, su colección de hermosos originales sería pronto tan copiosa como la de Ghirlandaio.

El pintor, después del almuerzo, volvía a menudo para dar a sus aprendices una hora de instrucción antes de comenzar el trabajo. Miguel Ángel le preguntó un día si no les sería posible dibujar desnudos con modelos reales.

— ¿Por qué quieres dibujar desnudos, cuando siempre tenemos que pintar los cuerpos vestidos? — preguntó Ghirlandaio—. En la Biblia no hay bastantes desnudos para que eso resulte provechoso.

— Tenemos a los santos —replicó Miguel Ángel—, que tienen que estar desnudos, o casi desnudos, cuando los acribillan a lanzazos o flechazos, o los queman vivos en una parrilla.

— Cierto, pero ¿quién busca anatomía en los santos? Eso es un obstáculo para el espíritu.

— ¿No ayudaría a retratar el espíritu?

— No. Todo el carácter que se necesita mostrar puede aparecer en el rostro... y tal vez en las manos. Nadie ha trabajado el desnudo desde los griegos. Nosotros tenemos que pintar para los cristianos.

— Pero a mí me gustaría pintarlos como Dios hizo a Adán.

VII

Al llegar junio, el calor del verano se precipitó sobre Florencia. Las puertas traseras del taller fueron abiertas y las mesas trasladadas al patio, bajo los verdes y frondosos árboles.

Para la fiesta de San Giovanni, la bottega se cerró herméticamente. Miguel Ángel se levantó temprano y, con sus hermanos, caminó hasta el Arno, el río que atravesaba la ciudad, para nadar y jugar en las barrosas aguas, antes de reunirse con sus compañeros de taller detrás del Duomo.

La plaza estaba cubierta por toldos de seda azul bordados con lirios dorados, como representando el cielo. Cada gremio había armado su propia nube, en cuya cima estaba su santo patrón sobre una estructura de madera cubierta por una espesa capa de lana y rodeada de luces, y querubines y estrellas. En planos inferiores había niños vestidos de ángeles.

A la cabeza de la procesión iba la cruz de Santa María del Fiore, y tras ella, grupos de cantantes y esquiladores, zapateros, bandas de niños vestidos de blanco, gigantes sobre zancos y cubiertos con fantásticas caretas. A continuación iban veintidós torres montadas sobre carros con actores que formaban cuadros vivos de la Biblia. La Torre de San Miguel representaba la Batalla de los Ángeles, en la que Lucifer era arrojado del cielo; la Torre de Adán presentaba a Dios en la creación de Adán y Eva, junto a quienes aparecía la serpiente; la Torre de Moisés hacía aparecer con las Tablas de la Ley.

A Miguel Ángel aquel desfile de cuadros vivos le pareció interminable. Nunca le habían gustado aquellas escenas bíblicas, y quería irse. Granacci insistió en que se quedasen hasta el final. Cuando comenzaba la misa mayor en el Duomo, un boloñés fue sorprendido mientras robaba a uno de los fieles. La multitud en la iglesia y la plaza se convirtió en una furiosa turba que aullaba: « ¡A la horca!

¡Ahorquémoslo!». Y en efecto, el ladrón fue colgado inmediatamente de una ventana de la sede del capitán de la guardia.

Más tarde, un viento huracanado y una tormenta de granizo sacudieron la ciudad y destruyeron las pintorescas tiendas; la pista de carreras para el palio quedó convertida en una ciénaga.

— ¡Esta tormenta se ha desatado por culpa de ese maldito boloñés, que se dedicó a robar en el Duomo un día santo! —exclamó Cieco.

— No, no; ¡es todo lo contrario! — protestó Bugiardini—. Dios ha enviado la tormenta como castigo porque hemos ahorcado a un hombre en un día santo.

Se volvieron hacia Miguel Ángel, que estaba absorto en el estudio de las esculturas de oro puro, originales de Ghiberti, de la maravillosa segunda serie de puertas.

— ¿Qué opino? —preguntó Miguel Ángel—. ¡Creo que éstas son las puertas del Paraíso!

En el taller de Ghirlandaio el Nacimiento de San Juan estaba ya terminado para ser transferido al muro de Santa María Novella. Aunque llegó temprano a la bottega, Miguel Ángel vio que era el último. Se sorprendió ante la excitación que reinaba allí. Todos corrían de un lado a otro, mientras reunían cartones, rollos de bosquejos, pinceles, tarros y frascos de pinturas, baldes, bolsas de arena y cal. Los materiales se cargaron en un pequeño carro que arrastraba un burro. Y todo el taller, con Ghirlandaio a la cabeza como un general al frente de su ejército, partió para su destino.

Miguel Ángel, como el más novel de los aprendices, llevaba las riendas del burro. Atravesaron la Via del Solé hasta la Señal del Sol, lo que significaba que entraban ya en la parroquia de Santa María Novella. Miguel Ángel condujo el carro hacia la derecha y entró en la Piaza di Santa María Novella. Detuvo el vehículo. Frente a él se alzaba la iglesia, que estuvo incompleta desde 1348 hasta que Giovanni Rucellai, a quien Miguel Ángel consideraba tío suyo, tuvo la excelente idea de elegir a León Batista Alberti para diseñar la fachada que ahora tenía, en magnífico mármol blanco y negro. El muchacho sintió una gran emoción al pensar en la familia Rucellai, más aún porque en su casa no se permitía a nadie que mencionase aquel nombre. Aunque jamás había estado dentro del palacio de los Rucellai, en la Via della Vigna Nuova, cada vez que pasaba ante él se detenía para contemplar los espaciosos jardines, con sus antiguas esculturas griegas y romanas, y estudiar la arquitectura de Alberti autor de la fachada.

Traspasó las puertas de bronce con un rollo de bosquejos bajo el brazo y se detuvo para aspirar el aire fresco, aromatizado de incienso. La iglesia, de estilo egipcio, se erigía ante él con sus más de noventa metros de longitud. Sus tres arcadas ojivales y las hileras de majestuosos pilares iban decreciendo gradualmente en la distancia, conforme se acercaban al altar mayor tras el cual la bottega de Ghirlandaio había estado trabajando durante tres años. Sus muros laterales estaban cubiertos de brillantes frescos murales. Justo encima de la cabeza de Miguel Ángel estaba el crucifijo de madera de Giotto.

Avanzó lentamente por la nave central, saboreando cada paso que daba, pues era como un viaje a través del arte de Italia: Giotto, pintor, escultor y arquitecto que, según la leyenda, había sido descubierto por Cimabue cuando era un pequeño pastor que dibujaba en la superficie de las rocas, y lo llevó a su taller. Más tarde se convertiría en el liberador de la pintura, sumida hasta entonces en la oscuridad inanimada de la época bizantina. Después de Giotto siguieron noventa años de imitadores hasta que —y allí, en la parte izquierda de la iglesia, Miguel Ángel vio la vigorosa y esplendorosa magnificencia de su Trinidad—Masaccio, surgido sólo Dios sabía de dónde, comenzó a pintar, y con él resucitó, magnífico, el arte pictórico de Florencia. A través de la nave, a la izquierda, vio un crucifijo de Brunelleschi; la capilla de la familia Strozzi, con frescos y esculturas de los hermanos Orcagna; el frente del altar mayor, con sus bronces de Ghiberti; y luego, como epitome de toda aquella magnificencia, la capilla Rucellai, construida por la familia de su madre a mediados del siglo XIII, cuando había entrado en posesión de su fortuna por mediación de uno de sus miembros, que había descubierto, en Oriente, el secreto para producir un hermoso tinte rojo.

Miguel Ángel jamás se había atrevido a subir los pocos escalones de la capilla Rucellai, a pesar de que contenía los tesoros del arte supremo de Santa María Novella. Una lealtad familiar se lo había impedido. Ahora que se había independizado en cierto modo de la familia e iba a trabajar allí, pensó si no habría ganado ya el derecho a entrar. Dejó el rollo que llevaba y subió los peldaños lentamente. Una vez dentro de la capilla, con su Madonna, de Cimabue, y la Virgen con el Niño, de Niño Pisano, cayó de rodillas, pues ésta era la capilla donde la madre de su madre había orado durante toda su juventud y donde su madre había elevado sus oraciones en los días de fiesta.

Sintió que las lágrimas hacían arder sus ojos y luego se desbordaban. Le habían enseñado varias oraciones, pero las repetía sin pensar. Y ahora subieron a sus labios inconscientemente. ¿Rezaba a las hermosas madonnas, o a su madre? ¿Existía en verdad una diferencia? ¿Acaso su madre no estaba sobre él, como una verdadera madonna, allá arriba, en el cielo?

Se levantó y avanzó hasta la Virgen de Pisano. Pasó sus largos y huesudos dedos sobre la maravilla del aquel ropaje de mármol. Luego se volvió y salió de la capilla. Se detuvo unos segundos al llegar a la escalera, mientras pensaba en el contraste entre sus dos familias. Los Rucellai habían construido esta capilla alrededor de 1225, al mismo tiempo que los Buonarroti adquirían su fortuna. Los Rucellai habían apreciado a los más prominentes artistas, casi los creadores de sus respectivas artes: Cimabue, en la pintura, más o menos al final del siglo XIII, y Niño Pisato en 1365. Aun ahora, en 1488, competían amistosamente con los Medici por las esculturas de mármol que se estaban desenterrando en Grecia, Sicilia y Roma. Los Buonarroti, por el contrario, jamás habían ordenado la construcción de una capilla. Todas las familias de posición similar lo hicieron. ¿Por qué ellos no?

Detrás del coro vio a sus compañeros que cargaban todos los materiales en los andamios. ¿Era suficiente explicación decir que ello había ocurrido porque los Buonarroti no eran y jamás habían sido religiosos? La conversación de Ludovico estaba salpicada siempre de expresiones religiosas, pero Monna Alessandra había dicho de su hijo: «Ludovico aprueba todas las leyes de la Iglesia, aunque no obedece una sola de ellas».

Los Buonarroti habían sido siempre tacaños, y unían su astucia para conseguir un florín a un fiero empeño por guardarlo. ¿Acaso aquel afán de invertir solamente en casas y tierras, la única verdadera fuente de riqueza de un toscano, hizo que los Buonarroti jamás gastaran un escudo en obras de arte? Miguel Ángel no recordaba haber visto una pintura o escultura en la casa Buonarroti. Y ello era realmente extraordinario para una familia rica que durante trescientos años vivió en la ciudad más creadora de arte del mundo.

Se volvió para lanzar una última mirada a los muros cubiertos de frescos de la capilla Rucellai, y comprendió, con una sensación de desaliento, que los Buonarroti eran no sólo avaros, sino enemigos de las artes, porque despreciaban a los hombres que las creaban.

Un grito de Bugiardini desde un andamio le hizo volver en sí. Vio que todo el personal del taller se movía armónicamente. Bugiardini había puesto una capa de intonaco en el panel el día anterior y sobre aquella tosca superficie estaba aplicando una capa de mezcla que cubría toda la zona que se pintaría aquel día. Con Cieco, Baldinelli y Tedesco, tomó el bosquejo, que entre todos aplicaron sobre el panel mojado. Ghirlandaio marcó las líneas de las figuras en la revocadura fresca con un palo afilado de marfil y luego hizo una señal a sus ayudantes, que retiraron el papel. Los jóvenes aprendices bajaron por el andamiaje, pero Miguel Ángel se quedó para observar a Ghirlandaio mezclar sus colores minerales en pequeños tarros con agua, escurrir su pincel entre los dedos y comenzar a pintar.

Tenía que trabajar con seguridad y rapidez, pues su labor debía terminar antes de que la pasta del panel se secase aquella noche. Si se retrasaban, la pasta no pintada formaría una costra debido a las corrientes de aire que soplaban en la iglesia, y esas porciones del panel quedarían inservibles. Si no hubiese calculado exactamente todo lo que podía pintar ese día, la pasta seca restante tendría que ser descascarada a la mañana siguiente y dejaría una marca perfectamente visible. En aquella clase de trabajo no eran posibles los retoques.

Miguel Ángel se quedó en el andamiaje con un balde de agua, rociando la zona hacia la que se dirigía el pincel de Ghirlandaio para mantenerla húmeda. Comprendió por primera vez la verdad que encerraba el dicho de que ningún cobarde llegaría a ser jamás un buen pintor de frescos. Observó a su maestro, que pintaba audazmente a la muchacha con la cesta de fruta en la cabeza. A su lado estaba Mainardi, que pintaba las dos tías de la familia Tornabuoni que llegaban para visitar a Isabel.

Benedetto estaba en la parte más alta del andamio. Pintaba el complicado techo, cruzado por numerosas vigas. A Granacci le había correspondido pintar a la criada que se veía en el centro del segundo plano con una bandeja que acercaba a Isabel. David trabajaba en la figura de Isabel, reclinada contra la cabecera de la cama ricamente tallada en madera.

Bugiardini, a quien habían asignado la puerta y las ventanas, llamó a su lado a Miguel Ángel para que rociase su parte del panel con agua y luego dio un paso hacia atrás para contemplar, con admiración, la diminuta ventana que acababa de pintar sobre la cabeza de Isabel.

La culminación del panel llegó cuando Ghirlandaio, con la ayuda de Mainardi, pintó a la exquisita y joven Giovanna Tornabuoni ricamente ataviada con suntuosas sedas florentinas y refulgentes joyas. Miraba directamente a Ghirlandaio, sin el menor interés hacia Isabel, sentada en su lecho, ni hacia Juan, que mamaba del pecho de otra belleza.

El panel exigió cinco días de trabajo concentrado. Sólo a Miguel Ángel no se le permitió aplicar pintura. El pequeño estaba desesperado. Le parecía que aunque sólo llevaba en el taller tres meses, estaba tan calificado para trabajar en aquella pared como los demás aprendices. Pero, al mismo tiempo, una voz interior insistía en decirle que toda aquella febril actividad nada tenía que ver con él. Hasta cuando se sentía más infortunado al verse excluido, deseaba fervientemente correr a un mundo suyo.

Hacia el fin de la semana la capa de pasta comenzó a secarse. La cal quemada recuperó el ácido carbónico del aire, fijando los colores. Miguel Ángel vio entonces que estaba equivocado al pensar que los pigmentos se hundían en la pasta mojada. Por el contrario, permanecían en la superficie cubiertos por una capa cristalina de carbonato de cal. Todo el panel tenía ahora un lustre metálico que protegía los colores contra el calor, el frío y la humedad. Pero lo más asombroso era que cada uno de los segmentos iba secándose lentamente y adquiría los colores exactos que Ghirlandaio había creado en su taller.

Sin embargo, cuando fue solo a Santa María Novella el domingo siguiente a oír misa, se sintió defraudado: los dibujos habían perdido frescura y vigor. Las ocho mujeres seguían como naturalezas muertas en mosaico, como si estuviesen formadas de pedazos duros de piedra coloreada. Y aquello no era el nacimiento de Juan en la modesta familia de Isabel y Zacarías, sino una reunión social en la residencia de un magnate comercial de Italia, totalmente falto de espíritu o contenido religioso.

Ante el brillante panel, el muchacho comprendió que Ghirlandaio amaba a Florencia. La ciudad era su religión. Dedicaba toda su vida a pintar su gente, sus palacios, sus habitaciones, exquisitamente decoradas, su arquitectura y sus calles, sus fiestas religiosas y políticas. ¡Y qué vista tenía! Nada se le escapaba. Puesto que nadie le encargaría que pintara Florencia, había convertido dicha ciudad en Jerusalén; el desierto de Palestina era Toscana, y todas las personas bíblicas, modernos florentinos. Porque Florencia era más pagana que cristiana todos estaban muy satisfechos con aquellos retratos sofisticados del pintor.

Miguel Ángel salió de la iglesia deprimido. Las formas eran soberbias, pero ¿dónde estaba la sustancia? También él quería aprender a fijar exactamente en sus dibujos cuanto veía. Pero siempre consideraría más inportante lo que sentía que lo que veía.

VIII

Se dirigió al Duomo, en cuyas frescas escaleras de mármol se reunían los jóvenes para charlar, reír y contemplar la fiesta. Cada día era una fiesta en Florencia. Los sábados, esta ciudad, la más rica de Italia, que había suplantado a Venecia en su comercio con Oriente, salía a las calles a demostrar que sus treinta y tres palacios bancarios proporcionaban riqueza a todos. Las jóvenes florentinas eran rubias, esbeltas y llevaban adornos de vivos colores en sus cabellos. Los hombres de edad vestían oscuros mantos, pero los jóvenes de las familias más destacadas usaban sus calzoni con las perneras de distintos colores y diseñados de acuerdo con el blasón de la familia. Y sus séquitos vestían aproximadamente igual.

Jacopo estaba sentado encima de un antiguo sarcófago romano, uno de los varios que se hallaban colocados junto a la fachada de ladrillos de la catedral. Desde allí, hacía constantes comentarios sobre las muchachas que desfilaban ante él.

Miguel Ángel se colocó a su lado y pasó una mano acariciante por el sarcófago. Sus dedos percibían el bajorrelieve del cortejo fúnebre de guerreros y caballos.

— ¡Observa cómo estas figuras de mármol están todavía vivas y respiran! —dijo. Su voz tenía tanta emoción que sus compañeros se volvieron para mirarlo. Su ansiedad lo había dominado—. Dios —añadió—fue el primer escultor y esculpió la primera figura: un hombre. Y cuando quiso dar a la humanidad sus leyes, ¿qué material empleó? ¡La piedra! Los diez mandamientos grabados en una tabla de piedra, para Moisés. ¿Cuáles fueron las primeras herramientas que los hombres fabricaron? Las de piedra. Observad. Todos nosotros, los pintores, estamos descansando en la escalinata del Duomo. ¿Cuántos escultores hay en este grupo?

Sus camaradas quedaron asombrados ante aquel entusiasta arranque. Jamás lo habían oído hablar con tal énfasis. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Y les dijo por qué, a su juicio, no había más escultores: la tuerza gastada en tallar con el martillo y el cincel agotaba por igual la mente y el cuerpo.

Granacci contestó a su pequeño amigo:

— Si la extrema fatiga constituye el criterio del arte, entonces los canteros que extraen el mármol de la montaña con sus cuñas y palancas deben ser considerados más nobles que los escultores, y de la misma manera, los herreros son superiores a los orfebres, y los albañiles, más importantes que los arquitectos.

Miguel Ángel se sonrojó. Había cometido un desliz, e inmediatamente estudió los rostros de Jacopo, Tedesco y los dos muchachos de trece años.

— Pero tienes que convenir conmigo —dijo— en que la obra de arte se ennoblece en la medida en que representa la verdad. Entonces la escultura se acercará más a la verdadera forma, porque cuando uno trabaja el mármol la figura emerge por sus cuatro costados.

Sus palabras, por lo general escasas y espaciadas, se amontonaban ahora unas tras otras: el pintor extendía su pintura sobre una superficie plana y, por medio de la perspectiva, trataba de persuadir a la gente de que estaba mirando la totalidad de una escena; pero que cualquiera intentase girar alrededor de una persona pintada, o alrededor de un árbol o un edificio... Por el contrario, el escultor tallaba la realidad plena. Por eso los escultores tenían la misma relación con los pintores que la verdad con la mentira. Y si un pintor se equivocaba, ¿qué hacía? Reparaba, cubría su error con otra capa de pintura. El escultor, en cambio, tenía que ver, dentro del mármol, la forma que éste guardaba en su interior. No podía pegar las partes rotas. A eso se debía que no hubiese más escultores, porque se necesitaba una exactitud de juicio y visión mil veces mayor que la del pintor.

Jacopo saltó de su asiento sobre el sarcófago y extendió los dos brazos para indicar que iba a responder:

— La escultura es limitada y aburrida —dijo—. ¿Qué puede esculpir un escultor? Un hombre, una mujer, un león, un caballo. Y luego, vuelta a lo mismo. Es monótono. Pero el pintor, en cambio, puede pintar todo el universo: el cielo, el sol, la luna y las estrellas, nubes y lluvia, montañas, árboles, ríos, mares... Los escultores han muerto todos de aburrimiento.

Sebastiano Mainardi se unió al grupo y escuchó. Había llevado a su esposa al paseo semanal y luego se dirigió a la escalinata del Duomo para unirse a sus jóvenes amigos.

— Es cierto —dijo—. El escultor necesita solamente un brazo fuerte y una mente vacía. Sí, vacía. Después de que el escultor dibuja un sencillo bosquejo, ¿qué pasa por su cabeza durante los centenares de horas que martilla con los cinceles y punzones? ¡Nada! Pero el pintor tiene que pensar en mil cosas, cada instante que pasa, para relacionar las partes integrantes de una obra. Crear la ilusión de una tercera dimensión es un arte. A eso se debe que la vida del pintor sea emocionante, y la del escultor, opaca.

Lágrimas de frustración humedecieron los ojos de Miguel Ángel y se maldijo porque no era capaz de esculpir las palabras que expresasen las formas de piedra que sentía en su interior.

La pintura —dijo— es perecedera. Un incendio en una capilla, un frío excesivo, y la pintura empieza a esfumarse, a resquebrajarse ¡Pero la piedra es eterna! Nada puede destruirla. Cuando los florentinos demolieron el Coliseo, ¿qué hicieron con los bloques de piedra? Los incorporaron a otros muros. ¡Y pensad en las piezas de escultura griega que se están desenterrando y que tienen dos o tres mil años de antigüedad! ¡Mostrad una pintura que sea tan antigua! Observad este sarcófago romano de mármol. Está tan sólido y brillante como el día en que fue esculpido...

— ¡Y tan frío! —exclamó Tedesco.

Mainardi alzó un brazo para pedir atención:

Miguel Ángel —comenzó cariñosamente—. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que la razón por la que ya no quedan escultores es el elevado costo del material? Un escultor necesita un hombre rico o una organización que lo provea de mármol y bronce. El Gremio de Laneros de Florencia financió a Ghiberti durante cuarenta años para que produjese las puertas del Baptisterio. Cosimo de Medici proporcionó a Donatello todos los recursos que necesitaba. ¿Quién te proporcionaría la piedra y te mantendría mientras tú practicaras en ella? La pintura es barata y los encargos son abundantes. En cuanto al peligro del trabajo del escultor y de cometer el error fatal. ¿Qué me dices del pintor que se dedica a hacer frescos? Si el escultor tiene que ver la forma inherente en la piedra, ¿acaso el pintor de frescos no tiene que prever el resultado final de sus colores en la pasta fresca y mojada, y saber exactamente cómo saldrán cuando la pasta se haya secado?

Miguel Ángel tuvo que convenir que eso era cierto.

— Además —continuó Mainardi—, todo cuanto puede intentarse en materia de escultura ha sido creado ya por los Pisano, Ghiberti, Orcagna, Donatello... Tomemos, por ejemplo, a Desiderio da Settignano, o a Mino da Fiésole: tallaron bellas copias de Donatello. Y Bertoldo, que fue ayudante de Donatello y aprendió con él los secretos que su maestro había aprendido de Ghiberti, ¿qué ha creado sino unas cuantas miniaturas reducidas de los grandes conceptos de su maestro? Ahora está enfermo, casi moribundo, terminada su obra.

No, no, el escultor puede hacer muy poco más que copiar, puesto que el campo de la escultura es reducido.

Miguel Ángel se calló. ¡Si tuviera mayores conocimientos! ¡Ah, entonces podría convencer a sus compañeros de la magnificencia de modelar figuras en el espacio!

Granacci pasó una mano por los hombros del niño y dijo:

— ¿Has olvidado, Michelagnolo, lo que dijo Praxíteles: «La pintura y la escultura tienen los mismos padres... son artes hermanas»?

Pero Miguel Ángel se negó a aceptar aquellos argumentos. Sin decir nada, bajó los escalones de mármol y se alejó del Duomo, rumbo a su casa.

IX

Aquella noche no le fue posible dormir. Se revolvía insomne en el lecho. La habitación era un horno, pues su padre decía que el aire que penetraba por una ventana era peor que una puñalada. Buonarroto, que compartía su cama, dormía plácidamente, como lo hacía todo en la vida. Aunque dos años menor que Miguel Ángel, era el administrador de los cinco hermanos.

En la cama más próxima a la puerta dormía el bien y el mal de la progenie Buonarroti: Leonardo, un año y medio mayor que Miguel Ángel y que se pasaba la vida ansiando llegar a ser santo. Junto a él estaba Giovansimone, cuatro años menor, perezoso, descortés con sus padres, que una vez había incendiado la cocina de Lucrezia porque ésta lo había reprendido. Sigismondo, el más pequeño, dormía todavía en la cuna, a los pies de la cama de Miguel Ángel. Este sospechaba que el pequeño jamás sería más que un tonto, ya que carecía de la capacidad de aprender.

Silenciosamente, saltó de la cama, se vistió y salió de casa. Recorrió la Via dell'Anguillara hasta la Piaza della Santa Croce, donde se alzaba la iglesia franciscana, tosca y sombría en su inconclusa estructura de ladrillo. Al pasar ante la galería lateral abierta, sus ojos buscaron la silueta del sarcófago de Niño Pisano, sostenido por sus cuatro figuras alegóricas. Torció a la izquierda y entró en la Via del Fosso, pasó ante la prisión y la casa perteneciente al sobrino de Santa Catalina de Siena. Al final de la calle estaba la tienda del químico más famoso de la ciudad. De allí se dirigió a la Via Pietrapiana, que le llevó, por la Piaza di Sant' Ambrogio, a la iglesia donde estaban sepultados los escultores Verrocchio y Mino da Fiésole.

Después de dejar tras él la plaza, siguió El Borgo la Croce hasta llegar a un camino rural llamado Via Pontassieve, y al final de éste se encontró el río Afinco, afluente del Arno. Después de cruzar la Via Piagentina llegó a Varlungo, un pequeño grupo de viviendas, y allí giró de nuevo a la izquierda y comenzó a ascender la ladera, hacia Settignano.

Llevaba una hora de camino. Amaneció un día caluroso y claro. Se detuvo en una ladera para contemplar las colinas de Toscana, que emergían de su sueño de tinieblas. No le importaban mucho las bellezas de la naturaleza que tanto emocionaban a los pintores. No. Amaba el valle del Amo por ser un paisaje esculpido. Y Dios había sido su supremo escultor.

Pensó que el toscano era un escultor nato. Una vez que se hacía cargo del paisaje, construía terrazas de piedra en él y dentro de ellas plantaba sus viñas, sus olivares, en perfecta armonía con las colinas. Y cada familia heredaba una forma escultórica: circular, oblonga, que servía de característica a la granja.

Ascendió a la cima de las colinas. Allí la piedra constituía el factor dominante: con ella, el campesino toscano construía sus casas, rodeaba sus campos, formaba terrazas en escalones en sus laderas y protegía la tierra contra la erosión. La naturaleza había sido pródiga con la piedra; cada colina era una cantera todavía virgen. Si los toscanos arañaban la superficie con sus uñas encontraban enseguida materiales de construcción suficientes para levantar una gran ciudad.

Dejó el camino donde éste doblaba hacia la cantera de Maiano. Durante cuatro años después de la muerte de su madre había gozado de completa libertad para vagar por aquella campiña, aunque su edad era más apropiada para estar encerrado en una escuela En Settignano no había maestro, y su padre estaba demasiado encerrado en sí mismo para preocuparse... Y Miguel Ángel, mientras recordaba, atravesó una tierra de la que conocía cada piedra y cada árbol como la palma de su mano.

Llegó a la aldea de Settignano: una docena de casas agrupadas en torno a una pequeña iglesia de grisácea piedra. Aquél era el corazón de la tierra de los canteros, y de allí habían salido los más grandes del mundo: las generaciones que habían construido Florencia. Estaba a sólo tres kilómetros de la ciudad, en el primer promontorio sobre el suelo del valle. Se decía de Settignano que las colinas que rodeaban a la aldea tenían un corazón de piedra y pechos de terciopelo.

Al atravesar el diminuto poblado rumbo a la casa Buonarroti, llegó a la casa en cuyo patio de canteros se había formado Desiderio da Settignano. La muerte le había obligado a dejar el martillo y el cincel a la edad de treinta y seis años, pero ya entonces era famoso.

Miguel Ángel conocía bien sus tumbas de mármol de Santa Croce y Santa María Novella, con sus exquisitos ángeles y la Virgen, tallada con tanta ternura que parecía dormida, más que muerta. Desiderio había tomado como aprendiz a Mino da Fiésole, un joven cantero a quien enseñó el arte de esculpir el mármol.

Ahora ya no quedaba un solo escultor en Florencia. Ghiberti, que había sido maestro de Donatello y de los hermanos Pollaiuollo, murió unos treinta y tres años antes. Donatello, que llevaba ya veintidós años bajo tierra, había dirigido un taller de escultura durante medio siglo, pero de sus discípulos, Antonio Rosselino murió nueve años antes; Lucca della Robbia, seis; y Verrocchio acababa de fallecer. Los hermanos Pollaiuollo estaban en Roma desde hacía cuatro años, y Bertoldo, el favorito de Donatello y heredero de sus vastos conocimientos y de su taller, estaba mortalmente enfermo. Andrea y Giovanni della Robbia, adiestrados por Lúea, su hermano, ya no esculpían la piedra y se dedicaban a bajorrelieves de terracota esmaltada.

Si, la escultura había muerto. Al contrario de su padre, que deseaba haber nacido cien años antes, Miguel Ángel sólo pedía haberlo hecho cuarenta años antes, para poder aprender bajo la tutela de Ghiberti; o treinta años, para ser aprendiz de Donatello. Pero no, había nacido demasiado tarde y en una región en la que, por espacio de doscientos cincuenta años desde que Nicola Pisano desenterró algunos mármoles griegos y romanos, se había creado en Florencia y el valle del Arno la mayor riqueza en escultura que se conociera desde los tiempos de Fidias, el escultor del Partenón de Atenas. Una misteriosa plaga que atacaba a los escultores de Toscana se había llevado hasta el último de ellos. La especie, después de haber florecido tan gloriosamente, estaba ahora extinguida. Encogido el corazón de angustia, Miguel Ángel reanudó su camino.

X

La villa de los Buonarroti se hallaba enclavada en medio de una huerta de tres hectáreas arrendada a extraños a la familia. Hacía meses que Miguel Ángel no la visitaba. Como siempre, le sorprendió la belleza y espaciosidad de la casa, construida doscientos años antes con la mejor pietra serena de Maiano, grácil en sus austeras líneas, con amplios porches que miraban el valle, con la cinta de plata del río que brillaba como una decoración de platero. En la colina fronteriza estaba la casa de los canteros Topolino.

Cruzó el patio posterior y el sendero de piedra. Pasó frente a la cisterna, también de piedra, y enseguida corrió ladera abajo, entre un trigal a un lado y las uvas ya maduras de las viñas al otro, hasta el profundo arroyo que corría por el fondo del barranco, sombreado por una exuberante vegetación. Se quitó rápidamente ropas y zapatillas y se lanzó al agua, en la cual jugueteó, gozoso por la frescura que daba a su cuerpo cansado. Luego se tendió en la hierba para secarse al sol, se vistió y comenzó la ascensión de la ladera opuesta.

Se detuvo cuando avistó el patio. Aquél era el cuadro que amaba, el que significaba hogar y seguridad para él. En su mente no existía diferencia alguna entre un scalpellino y un scultore, pues los scalpellini eran delicados artesanos que hacían destacar el color y la finura de la pietra serena. Era posible que existiese alguna diferencia en el grado de arte, pero no en la clase: cada piedra de los palacios de los Pazzi, Pitti y Medid había sido cortada, biselada y pulida como sí se tratase de una pieza de escultura, lo cual era verdaderamente así para el scalpellino que la trabajaba.

El padre de los Topolino oyó los pasos de Miguel Ángel y saludó:

— Buenos días, Michelangelo.

— Buenos días, Topolino.

— ¿Come va? Non e male. ¿Ete?

— Non e male. ¿El honorable Ludovico?

— Está bien.

En realidad a Topolino no le importaba cómo le iba a Ludovico, quien había prohibido a Miguel Ángel que fuese a la casa del cantero. Nadie se levantó para recibirlo, pues los canteros muy rara vez interrumpen el ritmo de su trabajo. Los dos hijos mayores y el tercero, que tenía la misma edad que Miguel Ángel, lo acogieron con cordialidad.

— Benvenuto, Michelangelo.

— Salve, Bruno. Salve, Gilberto.

Salve, Enrico.