Jaime, entre otros atributos, ha llegado a esta vida con el don de enseñar, con la capacidad de abrir los ojos a otros apoyándose en un saber enciclopédico que, a la manera renacentista (él, que dice detestar el Renacimiento), combina tantos saberes como Vitrubio le pedía a quien quisiera llamarse arquitecto: artista, médico, geómetra, metalúrgico, hábil con las manos… Como un zahorí, va buscando las vetas de conocimiento, las distintas ramificaciones que luego se juntan en una gran corriente y se vuelven a separar, perfilando un dibujo siempre cambiante, que siempre es el mismo. Porque una es la fuente, que es la meta que él tiene. Jaime nos muestra las partes del conjunto, ilumina las relaciones, los flujos subterráneos, los caminos ocultos, las encrucijadas mágicas…

Unos creen que solo vivimos una vez, otros que venimos a la Tierra repetidas veces, para ir aquilatando nuestra esencia hasta regresar al Uno, y otros, desde la dimensión cuántica, que todas nuestras vidas se desarrollan simultáneamente en el multiverso cósmico, fluyendo en la luz, experimentando, haciendo el Uno cada vez más grande. Sea cual sea el sistema de creencias que determina nuestra percepción de lo que llamamos realidad, la odisea humana va tejiendo su tapiz infinito, poniendo énfasis ya sea en una zona ya sea en otra, repitiendo dibujos y motivos que van evolucionando como fractales. Jaime, guardián de sabiduría, nos contagia el entusiasmo con el que admira él ese tapiz cósmico y cumple su propio papel en el gran teatro. Lo cumple de maravilla.

Las civilizaciones nacen y mueren según ritmos inexorables. Por eso no podemos comprender la historia del hombre más que con relación a la duración de los ciclos que rigen la vida en la Tierra. Lo explica muy bien la tradición shivaíta: el primer estadio de la Creación es el del espacio, el del recipiente en el cual el mundo va a poder desarrollarse y que, en el origen, no tiene límites ni dimensiones. El tiempo no existe todavía más que bajo una forma latente que podemos llamar la eternidad, ya que no hay medida, no hay duración, no hay antes ni después. Un instante no es en sí más largo ni más corto que un siglo si no es con relación a un elemento de consciencia que permite determinar su dirección y medir su duración. Es la energía, por la producción de ondas vibratorias que tienen una dirección y una longitud, la que va a dar lugar a los ritmos cuya percepción va a crear la dimensión del tiempo, la medida del espacio y, a la vez, las estructuras de la materia. El tiempo percibido por el hombre corresponde a una duración puramente relativa, concerniente a un centro de percepción (el ser vivo) en el mundo particular que es el mundo terrestre. No es un valor absoluto de tiempo. Sin embargo, el tiempo humano es la única unidad de medida que nos es comprensible. Es con relación a él como podemos estimar la duración del universo, que no es, desde el punto de vista del principio creador, más que el sueño de un día, o bien la de ciertos mundos atómicos cuya duración es solo una fracción del tiempo que llamamos infinitesimal.

¿Quedará de nosotros y de nuestra era de Piscis la misma memoria desvaída, perdida en las brumas de la leyenda, que nos ha quedado del esplendor de la Atlántida? Se supone que el cataclismo que la destruyó ocurrió hace unos doce mil quinientos años. Por esas mismas fechas, nutrido desde los glaciares de las montañas de la Luna, el lago Victoria se desbordó hacia el norte, dando nacimiento al río Nilo, donde floreció luego la civilización de la que somos hijos: los sabios griegos, con Pitágoras y Platón a la cabeza, reconocen que su saber lo aprendieron en las escuelas sacerdotales egipcias. Los judíos bebieron en las mismas fuentes y luego vino el ciclo cristiano, que en los últimos cien años, con la aceleración vertiginosa que está experimentando la civilización —ahora ya global y planetaria—, parece también tocar a su fin.

Claro que los seres humanos actuales miramos con nostalgia a aquella edad de oro atlante, mientras que lo de ahora, por volver a los hindúes, es el final del Kali-Yuga, la última de las cuatro épocas, edad oscura en la que el hombre se aleja de Dios tanto cuanto es posible, en la que la moral se reduce hasta no ser más que una caricatura. Algo nuevo se está cociendo, un nuevo ciclo empieza, y una buena cosa es que ya hasta los más conservadores científicos reconocen que formamos una unidad con nuestro planeta, que nuestra sagrada Madre Gaia y nosotros estamos unidos hasta la médula, y juntos nos adentramos en el tiempo nuevo.

Las mitologías que recordamos hoy siempre sitúan a los dioses en un plano separado de los humanos. Tenemos dioses inalcanzables, que juegan con nuestras vidas porque nos han creado y somos suyos. Tenemos dioses únicos, masculinos y tiránicos, que nos castigan a placer. Tenemos dioses y diosas del amor. También tenemos a unos pocos que nos recuerdan que todos podemos llegar donde llegaron ellos, que somos chispas de la misma sustancia divina. Tenemos a la Gran Madre ¡con tantos rostros, y siempre la misma!

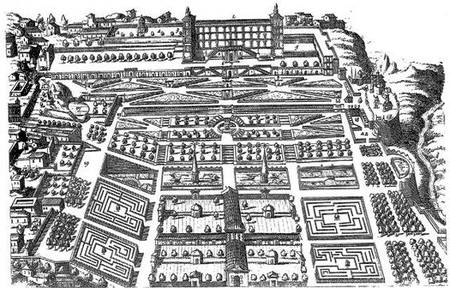

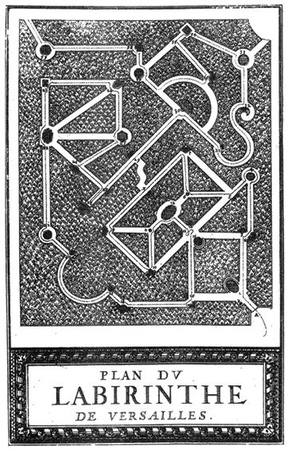

El laberinto que construyó Dédalo es de la era de Tauro. Siguió Piscis. Nos estamos asomando a Acuario… ¿Qué personajes poblarán nuestro laberinto a partir de aquí? Lo seguro es que seguiremos celebrando los ritmos de la naturaleza y de los astros, seguiremos honrando el viaje del sol y las fases de la luna que rigen las mareas del océano y las de los seres vivos. No habrá Adán y Eva, Thot tendrá otro nombre, el amor crístico quizá al fin se haga realidad… En todo caso, algo sabemos: la geometría seguirá siendo el sublime lenguaje de la vida y los humanos, en un nuevo brazo de la espiral áurea, seguiremos adentrándonos en el laberinto.

Gracias, Jaime, amigo, hermano. Gracias por el amor, por la aventura, por la alegría de vivir.

ISABEL VÁZQUEZ

Introducción

Las leyes del laberinto

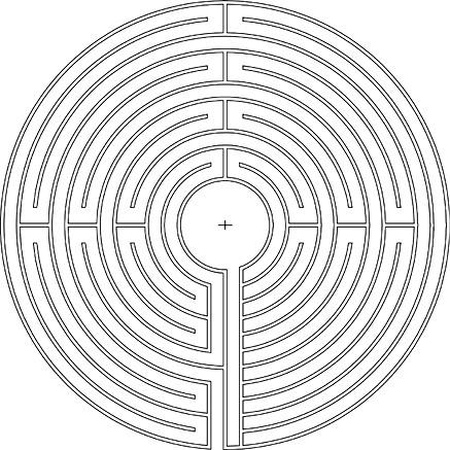

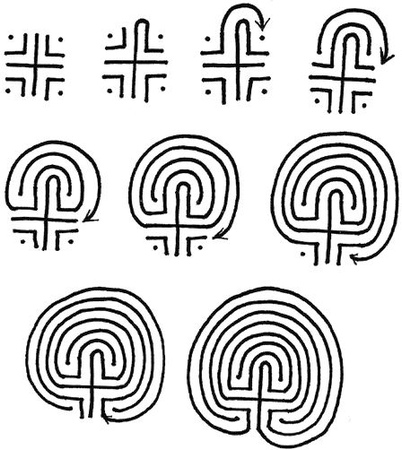

Las instrucciones son sencillas: avanza, siempre avanza. El laberinto está diseñado para que llegues al centro, y luego encuentres la salida por el simple hecho de avanzar. Alguien, a medio camino entre hombre y dios, se ha esmerado en idear la trayectoria de ese modo. Sin embargo, la primera regla del juego es que tú ignores el trazado. No temas. Ignorar siempre ha sido la condición previa e indispensable de todo aprendizaje. El misterioso arquitecto observa su obra desde arriba, en vertical perspectiva divina, y a ti dentro ella. Luego existen dos laberintos: el suyo, a una distancia infinita que le otorga una visión cenital e íntegra del conjunto; y el tuyo, desde sus entrañas pétreas, frente a frente, in situ, enredado en el alzado de sus paredes, atrapado por tu propia escala. Aquel es el laberinto que se piensa y se concibe, el que se traza y construye. El tuyo es el laberinto que se toca, que se siente, se suda y se padece: el laberinto del héroe, cuya responsabilidad es recorrerlo, con tus pasos, con tus ritmos, miedos, pensamientos, conjeturas, prejuicios y todas las luces y las sombras de tu condición humana. Tu único obstáculo para alcanzar el objetivo serás tú mismo. Esa es la ley universal de todo héroe. Dibujarás con tu esfuerzo todas las curvas, recodos, vaivenes y demás caprichos de su diseño. Recorrerás hasta el último pasillo y culminarás así su totalidad, pues quien entra en el laberinto ha de pasar inexorablemente por todos y cada uno de sus puntos. El arquitecto ha hecho muy bien su trabajo: la línea se convierte en círculo que se cierra, se repliega en asombrosa armonía para convertirse en casi perfecta unidad. Tu tesón te guiará con vida hasta el centro del laberinto: sanctasanctórum de tu propio templo interior, atanor de tu alquimia más íntima, tabernáculo intransferible y recóndito, donde se tendrá que operar la magia: la tuya, solo la tuya. Allí, el héroe que eres tiene que culminar su obra y matar al Minotauro. ¿Te sientes capaz? ¿De verdad quieres entrar en tu laberinto?

Ignorar siempre ha sido la condición previa e indispensable de todo aprendizaje. Para deambular por los pasillos y corredores de este libro, el primer requisito es precisamente desaprender, es decir, eliminar información, aniquilar datos y juicios previos. Solicito entonces, como arquitecto de este laberinto de páginas, que aquel que se atreva a penetrar en ellas, antes de continuar, se entregue sin concesiones a la más virginal ignorancia, sea cual sea su bagaje cultural, intelectual, moral, social o espiritual. No existe mejor prueba para hacer gala de la condición heroica. Desaprender es de héroes. No te inquiete la demanda, aunque pueda resultar extravagante. Créeme, no hay nada que perder y mucho que ganar en el arte del desaprendizaje. Y nunca está de más atreverse a cuestionar lo que conocemos y damos por hecho. Nunca debemos abandonar la sospecha de que tal vez no nos hayan dicho siempre la verdad. O que tal vez la información que nos facilitaron no estaba completa. Una verdad a medias siempre ha sido más perniciosa que una mentira absoluta.

Satisfecho el requisito de la ignorancia como correcto punto de partida, el héroe está ante la puerta de entrada al laberinto, bajo un dintel pétreo que luce enigmático el relieve de un toro. En las jambas aparecen talladas siete sentencias en un desconocido lenguaje cifrado. Se disponen de arriba abajo, tres en la jamba derecha y cuatro en la izquierda. Son las leyes del laberinto. Las observas con atención, las palpas con la mirada, pero no eres capaz de reconocer ni uno solo de los jeroglíficos que las forman. Una voz de fuego, como la que escuchó Moisés en el Sinaí, resuena ahora entre los pasillos del edificio, brotando de las entrañas del mismo. Nos descifra el significado de las misteriosas sentencias. Así conocemos su contenido.

La primera ley del laberinto nos dice que este no tiene forma.

Puede darse a conocer con muy diversas apariencias, en ocasiones tan insospechadas como una danza, un cuento, una música, una puesta en escena, un sueño, una conversación y, por supuesto, un libro. Desde luego, también puede ser una construcción, un diseño de jardín o un dibujo en una servilleta de papel. Nunca se sabe. Porque el laberinto, al margen del modo en que nos es manifestado, es, por encima de todo, una idea; o mejor, una idea de ideas; más aún: un símbolo de símbolos.Cuidado con los farsantes: del mismo modo que el laberinto puede adoptar muy diversas formas, existen multitud de dibujos, construcciones o ideas que pretenden ser laberintos y no lo son. Uno de los primeros objetivos de este recorrido será precisamente desenmascarar a los falsos laberintos, antes de perdernos en sus engañosas galerías. Como símbolo de símbolos, el verdadero laberinto vive en una dimensión poética, metafórica, a medio camino entre universos paralelos. El laberinto es, por lo tanto, un vehículo, jamás un fin. Sirva esta condición como primera clave para detectar suplantaciones.

Abrir este libro y comenzar su lectura es entrar con osadía dentro del laberinto. Pero las mismas palabras nunca obraron de igual modo en los lectores diferentes. Tú, hombre o mujer, eres el héroe. Aguardas bajo el dintel con la cabeza alta, la mirada firme y el corazón dispuesto. Das el primer paso y entonces, solo entonces, el símbolo de símbolos comienza su propia y alucinante metamorfosis: las contundentes paredes se desplazan por arte de magia, los caminos se bifurcan, se cortan, se retuercen; todo el conjunto se trastorna en una asombrosa coreografía arquitectónica que recompone la materia para configurar el nuevo recorrido. Acabada la mágica danza de los elementos de construcción, muros, túneles, cubiertas y pavimentos han adquirido una nueva disposición, adaptándose con asombroso rigor al héroe que acaba de cruzar el umbral. Ya no estás en cualquier laberinto: estás en tu laberinto. Único, intransferible y absolutamente ajustado a tu ser.

Segunda ley: el laberinto siempre es exclusivo de quien lo transita.

La tercera: el laberinto siempre está habitado.

Y la criatura que mora en su interior es única y tan exclusiva como el héroe que se interna en la aventura. Utilizando un concepto romano, llamaremos a esa criatura el genius loci, o genio del lugar. Es la personificación de las fuerzas naturales y mágicas que confluyen en esa exacta posición del espacio y del tiempo. El genio del lugar es el cimiento vital y telúrico de la intrincada construcción laberíntica, el numen local, la esencia numinosa del espacio; una especie de espíritu protector del emplazamiento, que sintetiza toda su identidad. En la iconografía romana solía representarse con forma de serpiente. ¿Acaso la trayectoria dentro del laberinto no dibuja precisamente una sierpe? Nada es casualidad. La versión más popular del mito laberíntico describe al genio del lugar como un hombre con cabeza de toro, pero puede adoptar muchas otras apariencias. El genio del laberinto te ha visto y ha corrido a revelar su informe al universo. Todos los símbolos que componen el sagrado laberinto se han ajustado entonces para ponerse a tu servicio. Universo y genio han confabulado con éxito, y te pasan el relevo. Ahora te toca a ti, héroe anónimo de tu propia aventura. El laberinto ha tomado tus dimensiones, y se adapta a tu exigencia, a tu necesidad. Porque todo héroe que penetra en un laberinto lo hace como consecuencia de una necesidad: nunca se nos olvide. Puede parecer poco romántico, pero desde los antiguos sabemos que la necesidad es la madre de la virtud. Y toda necesidad humana tiene un objetivo común: cambiar.Cuarta ley: el laberinto es un instrumento de cambio.

El universo es movimiento constante y fluir eterno. Nosotros somos parte de este cosmos cambiante y, por lo tanto, la transformación está en nuestra naturaleza más elemental, por la simple razón de estar en sintonía con la Creación toda, de la que no estamos exentos. El laberinto induce a la metamorfosis operando como hoja de ruta o mapa del tesoro. Es un plano detallado, escrupuloso y completísimo de todo lo que interviene en cualquier proceso mutante y es aplicable a cualquier orden de existencia: material, mental, emocional, espiritual. Recorrer el laberinto es, en definitiva, completar un proceso. Todo proceso indica movimiento, y todo movimiento denota, de modo inexorable, un cambio.Fueron largas noches de escuadra y compás las que parieron el diseño de tu laberinto. El viejo maestro constructor, fiel a su gremio milenario, invadió el enorme pliego de papel con las leyes geométricas del universo entero. Cubos, esferas armilares, hipotenusas y números primos se batían por impregnar con sus secretos el tiralíneas del artesano. No fue labor sencilla concretar la excelencia de la forma perfecta. Tormentosa fue también la construcción de la fábrica, a pie de obra. Andamios, poleas y grúas crujían incansables mientras se picaba la piedra, se tendían las plomadas y se aparejaban los sillares con severa precisión, bajo la atenta mirada del anciano maestro. El laberinto que transitas, héroe ignorante, es el resultado de un gran esfuerzo de muchos seres humanos. Es un legado de estirpe, ideado y elaborado por hombres, y para hombres.

Quinta ley laberíntica: el laberinto es patrimonio de la humanidad.

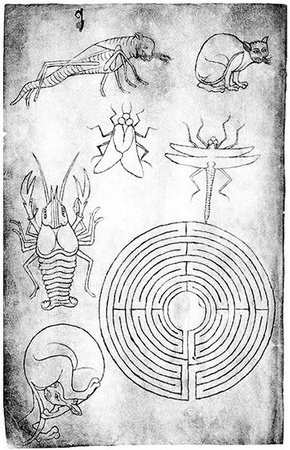

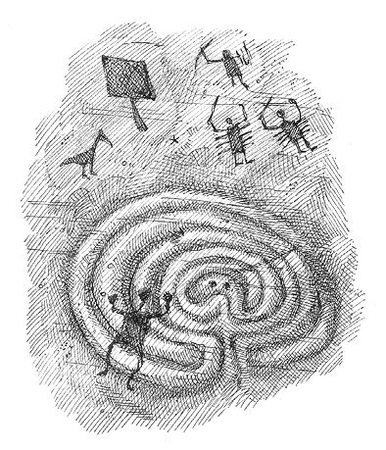

No es en vano que este símbolo de símbolos ha acompañado al Homo sapiens desde las épocas más remotas de la realidad. En su constante convivencia a lo largo de milenios, ser humano y laberinto se han mirado, se han reconocido y se han dado forma y significado. Como un referente cósmico, el laberinto ha recordado al hombre su condición cambiante como parte del universo, y le ha proporcionado las claves para la buena práctica, mágica y ritual, del secreto de todo movimiento.La sexta ley declara que el laberinto está diseñado para salir de él, jamás para quedarse en su interior.

Habitarlo es privilegio del genio, que más que anfitrión es prisionero en su interior. «Lo nuestro es pasar», dice Machado. «Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero. Ligero, siempre ligero», recalca León Felipe. El laberinto es patria de peregrinos: los que avanzan con el alma en los pies y sueñan a base de bendito sudor; los que siguen confiados las flechas que la providencia pintó, a través de una mano anónima, en troncos, piedras, muros y mojones del camino; los que miran a las estrellas para trazar sus pasos en la Tierra. Y la ley del peregrino dicta, que una vez alcanzada la Costa de la Muerte, hay que dar media vuelta y volver por donde se ha venido hasta llegar al mismo punto de donde se partió: el hogar. Hay que entrar en el laberinto, llegar a su centro y luego salir. Sin la salida del héroe, la aventura laberíntica carece de sentido. Solo debe haber una salida, y esta debe corresponderse con la entrada, tenga el laberinto forma de danza, cuento, música, sueño, idea o, por supuesto, un libro. El círculo se cierra cuando el héroe es expulsado.Este libro es un laberinto y, como tal, habla de otros laberintos. Sin embargo, no será este un catálogo descriptivo de laberintos históricos, ordenados cronológicamente, para exhibición pública de la erudición arqueológica del autor. No. Libros tales ya existen; son obras meritorias de todo respeto e incluso en algunos casos de alabanza. Cuento con varias ediciones desplegadas sobre la mesa mientras escribo estas líneas y acudo agradecido a consultarlas de cuando en cuando, a la caza de datos, fechas e ideas. No obstante, y con la debida admiración a sus autores, debo hacer una puntualización: son todos ellos libros sobre laberintos, pero no son laberintos. No es lo mismo. Existen libros sobre ciencia que no son científicos y libros sobre arte que no son artísticos. La mitología, que es la vía de conocimiento que vio nacer el símbolo del laberinto, es buena muestra de lo que quiero exponer en esta introducción y me servirá como ejemplo de mis planteamientos.

Existen infinitos libros sobre mitología, sobre todas las mitologías. Los estantes de cualquier librería están atestados. Cuando uno se sumerge en sus páginas no encuentra más que una larga enumeración de dioses, héroes y batallitas, descritas con mayor o menor talento y ordenadas con mejor o peor criterio, que, en resumidas cuentas, tras su lectura, no aportan más que un somero entretenimiento intelectual y una leve sensación de ser un poco más culto. Si la edición es cuidada, al menos se disfruta de las ilustraciones o las reproducciones de grandes obras maestras de la pintura. Lo dicho: libros sobre mitología que no son mitología. Simplemente pequeñas enciclopedias para excéntricos. Toda la información adquirida en su lectura se olvida en el mismo instante en que uno cierra el libro. Son demasiados datos, demasiados nombres, demasiadas páginas. Que no nos engañen: son alimento transgénico para eruditos pedantes. ¿De qué sirve conocer de memoria el árbol genealógico de los Atridas o de la casa de Tebas? ¿Qué fin tiene saberse de memoria el nombre de las nueve musas o poder enumerar los doce trabajos de Hércules? ¿Qué aporta saber cuáles eran los atributos de tal o cual diosa, cuáles sus siete hijos y sus treinta y dos amantes? De poco, francamente, si la cosa se queda en eso. Queda bien, eso sí, en ciertos círculos sociales, pues la mitología siempre acredita al intelectual de tres al cuarto. Puede aportar satisfacción cuando uno va al Museo del Prado y reconoce los episodios y personajes representados en los cuadros. Incluso te puede hacer ganar eventualmente el quesito amarillo (o tal vez el marrón, no me acuerdo) en una partida dominguera de Trivial Pursuit. Poco más. La mitología jamás debería ser una simple acumulación de datos.

La información es como el tiempo y como el dinero: su valor depende solo de lo que hagas con ellos, porque en sí mismos son absolutamente inútiles. Da igual a cuánta información tengas acceso si no sabes cómo emplearla, y sobre todo con qué objeto. La información se convierte en un tesoro en la medida en la que nos ayuda a pensar, a crear, a comprender, a ser, a estar presentes. Es un regalo maravilloso siempre y cuando favorezca la comunicación, el crecimiento y, en definitiva, la felicidad. Y ser feliz es el único objetivo común, y seguramente la única responsabilidad verdadera de cada uno de los siete mil millones de seres humanos que compartimos la Tierra. Al menos hasta la fecha.

Acumular información sin transformarla en experiencia viva y fuente de crecimiento es curiosamente lo que proponen nuestros prehistóricos modelos educativos: memorizar para rellenar un test, con el cual conseguir un papel que acredita que la información ha sido memorizada. Pero todo el mundo sabe que esa información, adquirida frecuentemente la víspera del examen, con siete cafés en el cuerpo y una dosis de estrés importante, se olvida en el mismo instante en que abandona el aula en la que se rellenó el ejercicio.

Todos observamos desde hace ya demasiados años una tendencia peligrosa a considerar la información como un reclamo más de nuestro modelo de vida, que se basa en la producción desenfrenada y su correspondiente desenfrenada necesidad de consumo. Habitamos el universo de usar y tirar. Hay mucho de todo en las tiendas, en los escaparates, en los centros comerciales, y hay que gastar todo muy rápido, para arrojarlo a la basura y enseguida comprar otra cosa nueva que sustituya a la anterior. Todo menos cuidar. Todo menos acompañar; un ciclo infinito, enfermizo y de consecuencias devastadoras para el planeta. Y la información es también víctima de esta enfermedad. Usar y tirar. Nunca se ha manejado a mayor escala y sin embargo esta información nunca ha servido de tan poco. Nunca han tenido los seres humanos acceso a tantas «historias» (a través de la literatura, el cine, la televisión, internet…) y nunca jamás las historias han tenido menos trascendencia en sus vidas. Ni las ficticias, ni las supuestamente reales que nos traen cada día los medios de comunicación. ¿Quién se acuerda de las desgracias, asesinatos, atentados, matanzas, inundaciones, terremotos, hambrunas que nos contaron en los telediarios hace seis o nueve meses, cuando mirábamos insensiblemente la pantalla, embutidos en el sofá y con un sándwich vegetal en el plato? ¿Cuántas películas y episodios de series televisivas ha visto un niño actual de diez años a lo largo de su vida? ¿Cien, doscientas, mil? ¿Sabemos exactamente qué repercusión ha tenido tan indiscriminado bombardeo audiovisual en su crecimiento personal, en aras de su felicidad? Posiblemente muy escasa. El exceso de información es tan terrible como su carencia. Pero hay una diferencia entre ambos desequilibrios: el que no tiene información es consciente de su ignorancia. El que tiene demasiada, no.

No hay que leer libros con información sobre mitología, sino libros mitológicos. Y estos solo lo pueden ser en la medida en que son capaces de transformar los datos en experiencias vivas. Ya, ya sé que la tarea es ardua y privilegio de unos pocos inspirados. Hace falta mucho talento, mucha poesía y mucha inteligencia para escribir un libro de esas características. Y sobre todo, un profundísimo conocimiento del ser humano. Yo me declaro incapaz. Lo han hecho Ovidio y Virgilio, Homero, Hesíodo, Apuleyo, Safo, Píndaro… Pero también Dante, Shakespeare, Cervantes, Victor Hugo, Verne… A pesar de todo, y sin quitarles un ápice de su mérito a los grandes genios de la literatura universal, la capacidad de confeccionar un libro mitológico no es solo responsabilidad del autor. También el lector tiene autoría en la elaboración de la experiencia mítica de la obra. Este debe aportar sensibilidad, apertura y un cierto sentido ritual. Debe ser sincero, constante y soñador. Debe tener los ojos y el corazón muy atentos, y la mente despejada. Debe, en definitiva, obrar la magia que le corresponde en la transmisión, para que las palabras, las imágenes y las metáforas de la realidad encerradas en el libro hagan eco en su alma. Es en la profunda interacción, en la sublime dialéctica entre el autor, la obra y el lector, donde el verdadero hecho mitológico cobra vida.

Los que nos dedicamos al teatro entendemos muy bien a qué me refiero. En una representación escénica, el público es el verdadero agente creador de la obra. Objetivamente, una función teatral es una mentira artificial, casi grotesca en su concepto. Desde un punto de vista prosaico, el espectador no presencia más que a una serie de individuos evidentemente disfrazados, que hablan con un volumen antinatural y una dicción forzada. Declaman un texto escrito que han memorizado previamente, y se mueven reproduciendo las acciones y gestos establecidos por un director de escena. Además, en la mayoría de los casos, ilustran situaciones que emulan una realidad a todas luces ficticia e inverosímil. El conjunto reúne todos los ingredientes para resultar patético. Pero gracias al poder presencial del público, y cuando la técnica de directores, intérpretes, escenógrafos y guionistas funciona en su justa combinación, la gran mentira se convierte en una fuente de sentimientos, de pensamientos, de impactos vivos en la sala. Es el público el que, con su voluntad y su fantasía, hace real el trabajo de los cómicos y lo transmuta, por arte de pura alquimia humana, en una experiencia viva a nivel colectivo. La gran mentira hace ahora reír, y llorar, y estremecerse hasta las entrañas. Por algún misterio inefable, sentados en una butaca, alcanzamos a identificarnos no con aquellos individuos disfrazados del escenario, sino con lo que representan. Esa es la clave: se han convertido en símbolos. Y hacen que padezcamos en nuestra propia carne la angustia de Edipo, la avaricia de Harpagón o el remordimiento insoportable de lady Macbeth. Eso es mitología viva. Nuestra disposición de espectadores, como agentes activos del hecho teatral, es capaz de trasladarnos a dimensiones interiores con consecuencias determinantes. El mismo Aristóteles explica en su Poética que la función de la tragedia es alcanzar una «purificación» (katharsis) del público. Al salir del teatro, el espectador ya no debe ser el mismo: se ha operado en él un profundo aprendizaje, y un cambio… ¿No era esa la cuarta ley del laberinto?

El teatro ha sido y será siempre la herramienta más potente para la transmisión real de la mitología como fenómeno vivo. En los teatros de Epidauro, Atenas, Corinto o Delfos, los actores encarnaban a los dioses y a los héroes ante la comunidad. Eran rituales por, para y con el colectivo. El pueblo, más allá de entretenerse y pasar el rato (que también), vivía la mitología como expresión metafórica de la esencia común del ser humano, y su relación con el mundo espiritual. La Grecia arcaica, aquella que vio nacer los mitos, transmitía los relatos a través del teatro y, en su defecto, a través de la palabra oral. En ambas vías, el factor humano y ritual es fundamental: como tiene que ser. Las historias pasaron a los manuscritos mucho después, pero siempre de la mano de poetas, filósofos y artistas: nunca de meros investigadores enciclopedistas. Allí no hubo tediosos diccionarios mitológicos que acumulan datos clasificados por ratones de biblioteca en riguroso orden alfabético. Allí hubo versos, odas y soliloquios. Cantos, ditirambos, danzas rituales y liturgias redentoras. Allí hubo celebración y encuentro, alabanza y vida: arte, en una palabra, de humanos para humanos, desde una concepción del hombre y del universo que ya nos resulta casi imposible imaginar.

Amo la mitología. Y la amo desde la infancia. Mis hermanos y yo tuvimos el privilegio de contar, siendo aún muy pequeños, con un hada madrina de carne y hueso, que perpetuando el legado de la bendita tradición oral, nos hacía volar con sus palabras hasta el universo de los personajes homéricos. Supimos antes sobre el viaje de Odiseo que sobre el cuento de Caperucita Roja. Conocimos la historia de la Guerra de Troya mucho antes que la de los tres cerditos. Y por supuesto, jamás ignoramos que Hércules en realidad se llama Heracles. Gracias a aquella mujer, crecí profundamente familiarizado con los mitos clásicos, que luego leí en sus fuentes originales, y más tarde estudié con extraordinarios eruditos. El hada madrina resultó ser una singular y desapercibida eminencia de aquel grupo de eruditos.

La vida me ha otorgado el privilegio de haber conocido desde un principio la mitología en su dimensión más humana, ritual, mágica y directa. Y porque amo la mitología he aprendido que esta es mucho más que simples relatos fantásticos y árboles genealógicos de intrincada endogamia, imposibles de diseñar: vana información que espera ser resucitada a la vida. Es preciso y urgente encontrar la realidad en las historias mitológicas, que son, como dice Elio Theon, «exposiciones falsas que describen lo verdadero». Picasso decía lo mismo del arte al definirlo como «una mentira que dice la verdad». Los andaluces siempre han estado dotados de una sensibilidad muy particular para asuntos mitológicos. Tartessos nunca murió. La Atlántida tampoco.

La mitología es una vía de conocimiento y, como tal, nos sirve para conocer profundamente la realidad en la que vivimos y nuestra identidad en ella, tanto individual como colectiva. Malinowski declara: «El mito es, pues, un elemento esencial de la civilización humana: lejos de ser una vana fábula es, por el contrario, una realidad viviente a la que no se deja de recurrir: no es en modo alguno una teoría abstracta o un desfile de imágenes, sino una verdadera codificación de la sabiduría práctica».

El mito se compone de símbolos. Acceder a la experiencia mitológica es convivir estrechamente con el lenguaje simbólico, muy en desuso en nuestro siglo XXI. Los símbolos exigen para su convivencia con los seres humanos dos requisitos indispensables. Uno es el tiempo. El otro, consecuencia del primero, es la interiorización.

Somos pobres en tiempo. Tremendamente pobres. Casi miserables. Lo nuestro es correr, hacer, conseguir, llegar, acumular, gastar, consumir… Trabajar para pagar y pagar para trabajar… Todo en una espectacular carrera de obstáculos que nos obligan a sufrir cada día, sin saber muy bien dónde está la meta, pasando por todo, pero solo por encima. Y como la maldición de Sísifo, al día siguiente volvemos a empezar la carrera que se parece de un modo alarmante a la del día anterior. Y también a la del posterior. Corremos mucho. Todo parece moverse muy rápido. Pero la realidad es que casi nada cambia. Es un movimiento ficticio, un espejismo, un canto de sirenas, una huida a ninguna parte; una evasión crónica para evitar, precisamente, la experiencia interior, que en sí misma ha de ser lenta y silenciosa, siempre tendente a lo intemporal.

Nos resulta extraño el lenguaje de los símbolos porque es ajeno a nuestra dinámica vital, al igual que lo son las experiencias pausadas del camino interior. Pertenecemos a generaciones sin precedentes en la pobreza de la praxis simbólica y, por ende, mitológica. Y sin embargo, por pura condición humana, hay algo en nuestro interior que clama por ser atendido, y una voluntad oculta que nos habita está ávida de leyendas, mitos, metáforas, parábolas, monstruos, héroes y dioses. Y perseguimos secretamente esas fantasías no para entretenernos, sino para ser. Hay dimensiones de nuestra existencia que solo se revelan al contacto con el mundo simbólico, que guarda importantes señas de identidad de todo ser humano.

Ya has entrado en el laberinto, símbolo de símbolos.

Última ley laberíntica: quien lo recorre es siempre un héroe.

No existe laberinto sin héroe, del mismo modo que no existe laberinto sin Minotauro, o genio del lugar. Si alguno de los dos falta, puedes tener la seguridad de que no estás en un laberinto, digan lo que digan las apariencias. Como Teseo, deberemos andar con mucho cuidado en las idas y venidas del misterioso recorrido, porque en cualquier momento podrá aparecer el monstruo. El héroe que penetra en la magia laberíntica tiene la valentía de enfrentarse al cambio que le va a suponer transitar las galerías alquímicas del soberbio edificio. Atreverse a cambiar es tarea de los más valientes. Aceptar la incertidumbre, también.Solo los cobardes escuchan los alegatos que se oponen al cambio. En estos días, los maestros del miedo engordan bajo el cómodo amparo de la coyuntura, que como una sombra fantasmal vaga sobre cada ciudadano de a pie, escondiéndose en todos los rincones de su rutina. La sombra se llama «crisis», y aunque es también un personaje mitológico, el torpe manejo del lenguaje simbólico actual hace que muy pocos lo sepan. El mensaje preventivo ante la sombra oscura acapara los titulares de los periódicos, las portadas de las revistas y las primeras posiciones de los noticieros. El monstruo es voraz, apocalíptico, devastador. Ante la amenaza, los siervos de la torre oscura increpan con desazón: hay que aferrarse a lo que se tenga, a lo que se sea, a lo que se pueda. No vaya a ser que se pierda el trabajo, la casa o el coche. No vaya ser que te tengan que rescatar del infierno de la pobreza y del fracaso social. Locura colectiva en el gran teatro del mundo. Todo con tal de mantener a contracorriente un patrón global, un modo de entender la realidad que, a todas luces, ya no sirve. La crisis no es más que la consecuencia natural y lógica de perpetuar enfermizamente un sinfín de ideas (y sus correspondientes prácticas) que hoy por hoy ya no son válidas. Y no me refiero a ideas económicas, o sociales. Ni siquiera a ideas morales o éticas. La cosa es más profunda: me refiero a la idea misma del ser humano, y su lugar en el universo. Eso es lo que está en crisis. Todo lo demás es consecuencia. La idea actual que el ser humano tiene de sí mismo, gris y cancerosa, está clavada en un patíbulo y ruega por ser decapitada. Pero morir cuesta y duele. Y desde luego, es bueno que ocurra. La sombra de la mano negra no es mala, ni es la causante de la catástrofe. Solo ha venido a advertirnos, pero nadie escucha su susurro, que dice: «Hay que cambiar». ¡Cambiar, sí! Cambiar como lo ha venido haciendo la humanidad mil y una veces en su recorrido vital por este planeta. Todo pasa. Cayó el Imperio romano y cayó el Egipto de los faraones. Cayeron Babilonia y Constantinopla. Cayeron Persia, el turco y Alejandro. Caeremos nosotros también. Cambiar comienza por aceptar que lo que hay no vale, y que hay que desecharlo, para así construir un nuevo estadio de existencia. Es labor de héroes. Héroes que para cambiar se atreven a entrar en su propio laberinto.

El mundo, más que nunca, necesita héroes. Pero héroes pequeños, desapercibidos, anónimos. Héroes y heroínas domésticos, cercanos, efectivos y reales. Héroes que saben que la gran aventura de la vida no requiere más escenario que su propio entorno, y no precisa de más personajes que las personas con las que comparte el día a día.

Lo diré por cuarta y última vez: este libro es un laberinto, símbolo del cambio, de la transformación. Parece adecuado y oportuno escribir sobre este tema universal en esta singular época de crisis. Escribiré entonces desde una perspectiva optimista y con una voluntad constructiva. Mi empeño es que mi visión del laberinto sirva para comprender un poco más cómo se cambia, cuáles son los mecanismos de la transmutación. Poco más puedo pretender. Ya me gustaría que fuera este un libro mitológico, pero tampoco estoy a la altura. Este libro no es más que un anónimo laberinto. Que los dioses acojan esta intención si la consideran noble, y la satisfagan. Apelo ahora a no sé qué musa, para que me asista en la labor.

El laberinto de la vida

Capítulo 1

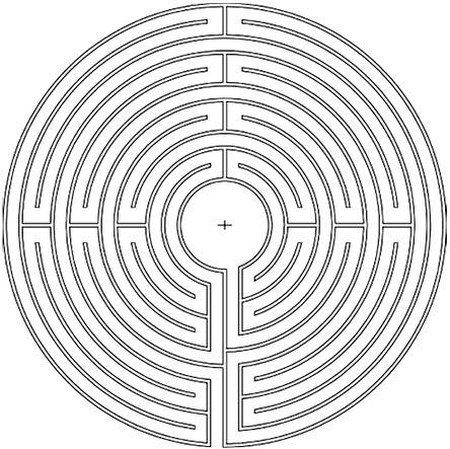

Los siete laberintos

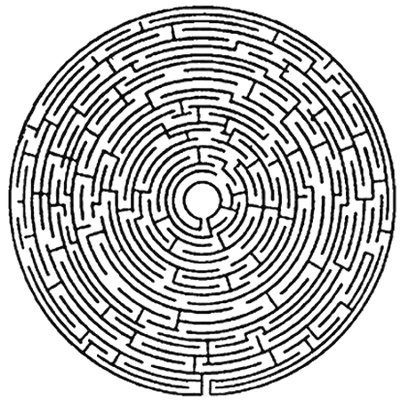

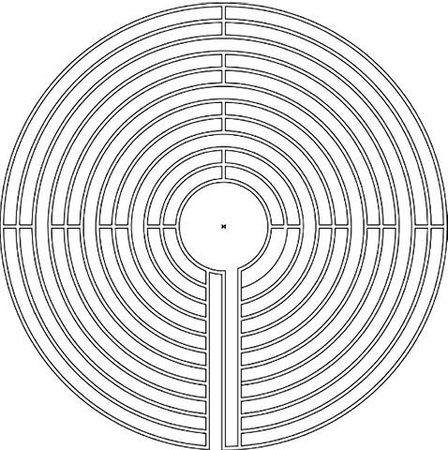

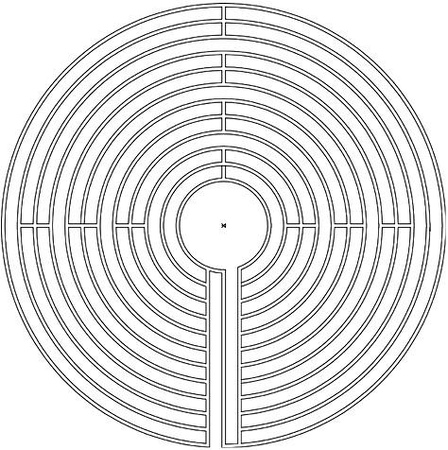

Elegir es la única regla y el único fin de este juego. Tendrás que elegir solo uno, pues nadie puede transitar por dos recorridos a un tiempo. Observa los laberintos con atención. Son muy diferentes. No te precipites. No tomes una decisión apresurada. Sosiégate. Debes examinarlos con mayor detenimiento y atención. Primero analiza cada uno en su conjunto, y define la sensación global que te despierta la composición en función del contorno, la geometría, la complejidad, la armonía, los ritmos, las curvas, el movimiento general… Si lo haces, comprobarás cómo una primera personalidad emana de cada trazado. Luego recorre con minuciosidad sus interiores, muy atento a tus impresiones, siguiendo la trayectoria con la mirada, con el dedo, o con la punta de un lapicero. Imagina que eres el héroe diminuto que camina entre sus paredes y trata de visualizar la experiencia. Detecta las sensaciones: confusión, caos, dificultad… O tal vez tranquilidad, armonía, fluidez…

Según comience la danza de tu trayectoria en su interior, empezarás a sentir la verdadera experiencia que celosamente guarda cada diseño: un sutil concierto de sorpresas, de requiebros, de direcciones y sentidos que despiertan energías muy diversas. Es preciso entregar el tiempo oportuno a todos ellos antes de tomar la última decisión. Cada uno impone tiempos, conflictos y pensamientos diferentes, a veces contradictorios. Concluye todos los recorridos. Si llegas al centro, emprende el camino de regreso hasta hallar la salida. Solo entonces haz tu elección. Solamente puede ser uno. Elige sin miedo. No hay posibilidad de error. Elige como el héroe: sin necesidad de comprender a fondo el motivo de la elección, con soltura y algo de inconsciencia. Utiliza más la intuición que la razón; más tu antojo que tu lógica.

Cada laberinto prefigura un mundo diferente con sus leyes particulares. La mímesis, enigmática y poderosísima dinámica universal, hace que cada héroe se identifique con su propio laberinto en función de unos parámetros personales que en muchos casos habitan espacios inconscientes del ser humano. Me atrevo ahora a describir lo que cada diseño me inspira a mí, con algo de osadía y toda la subjetividad de la que soy capaz, sin más objeto que mostrar las posibilidades de interpretación humana de cada ejemplo: puede que advirtamos que todo laberinto es en realidad una interesante metáfora del modo de caminar en la vida. Quién sabe… Partiré del análisis objetivo de cada recorrido para finalmente dibujar una caricatura, subjetiva y exagerada, del héroe que lo transita. Para que el ejercicio resulte más provocador, haré más incidencia en los aspectos negativos que en los positivos. Nadie se ofenda: será retrato inofensivo y desprovisto de toda credibilidad. Será como jugar con los espejos deformantes del callejón del Gato en los que Valle-Inclán vio la tragedia de España transformada en esperpento a través de los ojos agonizantes de Max Estrella: un puro juego que tal vez esconde una gran verdad. Pido disculpas por adelantado a los más susceptibles: no es este un juego psicológico (¡que Dios me libre!), sino exclusivamente teatral. ¡Que cobren rostro los monstruos del subconsciente colectivo que se esconden en todo héroe! Quien tenga ojos, que vea. Quien tenga oídos, que oiga. Que el padre del esperpento nos inspire.

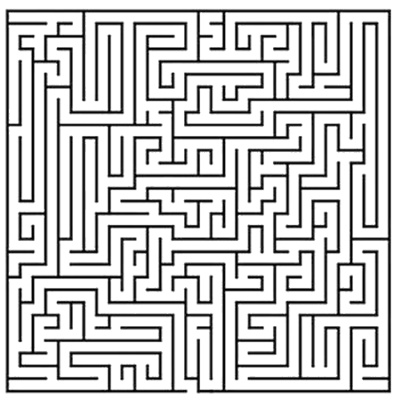

El laberinto de la evasión

Los mazes no suelen tener centro, ni un modo único de ser recorridos. El ejemplo que presentamos posee un formato cuadrado y sus tabiques interiores siguen siempre direcciones ortogonales. Sin embargo, el conjunto es una maraña de pasillos, cruces, desvíos y calles cortadas que obligan a retroceder mil veces para encontrar nuevas posibilidades de avance. No hay leyes ni orden en su tránsito: quien se atreve a penetrar en sus muros entra en una dimensión espacio-temporal sometida al caos. El caos es, sin duda, quien rige esta composición y la palabra clave para analizarla. Una vez que se ha entrado en este territorio, el azar es el único guía para encontrar la salida. Tal vez la intuición. O tal vez la suerte. Aparentemente, el objetivo propuesto es encontrar la salida, pero no es del todo cierto. Teniendo en cuenta que se sale por el mismo lugar por el que se entra, y que una vez dentro no hay un punto claro al que llegar… ¿para qué entrar entonces? La respuesta es evidente: para perderse. La excitación que suscita la pérdida deliberada es el verdadero atractivo de un maze. No hay normas, no hay trazados reguladores, no hay trucos para encontrar la salida. Y si los hay, no interesan. El diseño es incomprensible porque solo busca la confusión.

Estamos ante una trampa que se puede convertir fácilmente en una prisión: no hay ninguna garantía de salir de él. Su metáfora es el bosque. Como el oscuro bosque que el héroe sumerio Gilgamesh atravesó con su compañero Enkidu en busca del demonio Kumbaba, o el popular bosque de Hansel y Gretel en el que hallar el regreso al hogar resultaba del todo imposible. O mejor aún: el bosque mágico y nocturno de El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, escenario fascinante para amores prohibidos en un reino de hadas de la locura. Allí, en los confusos espacios de la espesura forestal, todo es incertidumbre, desasosiego y vacilación; perderse en el bosque es regresar al caos en una sutil y voluntaria manifestación del mismo. Según el bardo inglés, el caos es el único modo de recuperar el orden perdido; o tal vez el orden que ya no sirve. La misma Creación surge del caos, según muchas cosmogonías. Establecer un nuevo orden requiere romper con el anterior y el paso inexcusable es sumergirse en la oscuridad del caos, donde nada es nada. Allí desaparecen las referencias y el entendimiento es inútil. Una ley irracional y ajena a tu alcance gobierna en el bosque tu existencia: es la tiranía de Titania y de Oberón, reyes de las hadas maléficas de la noche. Todo respira allí un eterno presente, una ausencia de dirección, un infinito redescubrimiento de la realidad inmediata, sin llegar nunca a ninguna conclusión.

El héroe que elige este laberinto necesita romper con un orden que ya no es válido y que seguramente anhela destruir. Sin embargo, acaba siempre regresando a él. Víctima de una psicología evasiva, este peregrino flirtea con la liberación, pero regresa siempre al punto de partida que le oprime. La experiencia evasiva se torna entonces inútil.

Esto no es un laberinto: es un escondite de uno mismo. El héroe cree poseer un cierto control de su problema, pues tiene en todo momento capacidad de decidir si gira a la derecha o a la izquierda, si toma el pasillo de enfrente o si retrocede sobre sus pasos. Pero ese supuesto control no es más que un espejismo, una ilusión, una perversa falacia. La decisión del héroe jamás garantiza el éxito porque es fruto de una intuición infundada y estéril. Ningún paso previo asegura el camino correcto. El albedrío es azaroso y alimenta en el corazón del héroe la angustia de constatar en cada nuevo recodo que está eligiendo permanentemente la opción errónea. Prolongar la estancia en este laberinto es peligroso: no se puede vivir permanentemente en el caos, y la necesidad de salida se convierte antes o después en desesperada urgencia. ¡Y, pese a ello, el objetivo que trajo al héroe a esta cárcel era precisamente perderse! ¡Qué locura! Algo muy contradictorio, casi enfermizo, se desvela en los anhelos del infeliz que transita este diseño: por un lado, padece la necesidad de abandonarse al caos, y por otro, sufre el terror de no encontrar la salida. En él convive el ansia desmesurada de liberación mezclada con el miedo a no recuperar el orden del que se huye: patológico juego el de la evasión. Nuestro héroe ha resultado ser un adicto. Sigue el camino de los que huyen a ninguna parte.

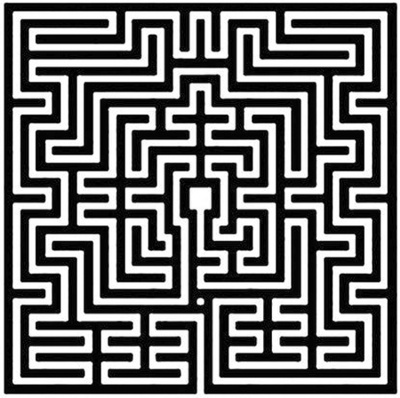

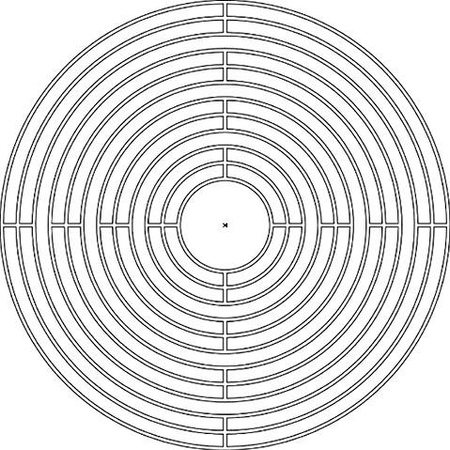

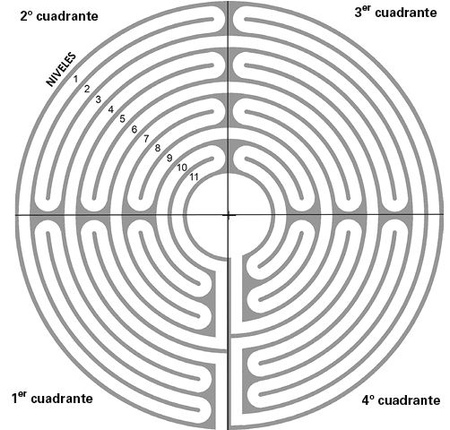

El laberinto del funcionario

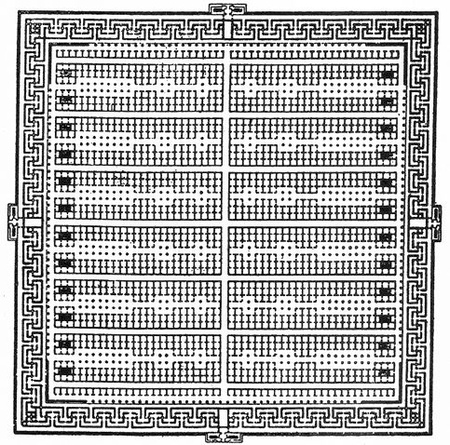

Este laberinto se recorre paulatinamente, cuadrante tras cuadrante, siguiendo un esquema prácticamente idéntico en cada uno de ellos: con un sentido espiral, siempre a través de ángulos rectos, alcanza el héroe el punto central de cada cuadrante, y una vez en el medio, invierte el sentido del giro espiral y va creciendo hasta completar el recorrido del cuadrante y cambiar al contiguo. Jamás se entra en el espacio de un cuadrante sin haber concluido el recorrido del anterior. El siguiente es exactamente igual, e igual al tercero y al cuarto. Uno tras otro, en orden inexorable, una vez completados los cuatro cuadrantes se conquista el centro, que también tiene forma cuadrada, cómo no. Allí el héroe descansa prudentemente, enmarcado en su cuadrilátera seguridad, para, acto seguido, deshacer lo andado y salir del conjunto.

El resultado es un laberinto predecible, racional, desmesuradamente ordenado. Es bastante sencillo comprender su lógica y, por lo tanto, reconocerla a medida que se avanza en el recorrido. Este laberinto está subyugado a la tiranía del número-idea cuatro, que, como es sabido, simbólicamente es el número de la materia, de la Creación, de la naturaleza. Sus formas geométricas asociadas son, evidentemente, el cuadrado (en dos dimensiones) y el cubo (en tres). Es decir: estabilidad, serenidad, rigidez, inmovilidad, elemento tierra. Y también poder, control, estrategia, precaución, sistematización… el perfecto laberinto romano.

Quien transita esta trama cartesiana se impregna de un exceso de sentido común. No tiene espacio el viaje para ambigüedades ni amor por la sorpresa. No hay cabida para la incertidumbre: volviendo al sueño estival de Shakespeare, este laberinto es metáfora de Atenas y sus rígidas leyes en oposición al caótico bosque de hadas. El recorrido es larguísimo, y algo tedioso por lo repetitivo, luego necesita una dosis importante de fuerza de voluntad para completarlo. Solo los perseverantes, los que se instalan con comodidad en la rutina, caminan desenfadados por estos pasillos. Pero es un esfuerzo sin riesgo, con meta asegurada, fruto del buen hábito, de la sumisión a la ley y la aceptación de lo programado. Quien elige este laberinto es un paladín del orden y la constancia y no es apto para asumir riesgos. Es un vocacional de lo correcto, amante del trabajo diario y bien hecho, eso sí, sin demasiada pasión. Algunos lo tachan en ocasiones de déspota y de intransigente. Desconoce la belleza del pensamiento poético. Este laberinto es para héroes cuadriculados y cabales, con temple de funcionario estatal, plan de pensiones, seguro de vida y vacaciones en la playa: un ciudadano canónico que se burla de los romanticismos fútiles y jamás se permite la necesidad de huir.

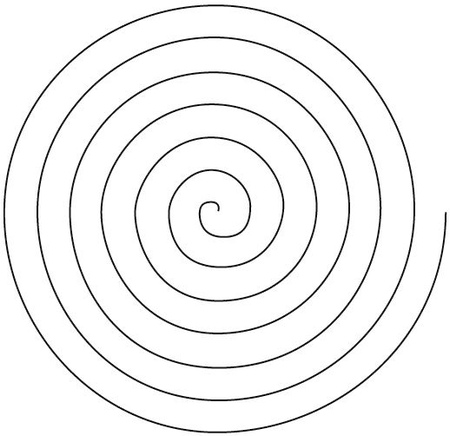

El laberinto de la cigarra

Quien elige este patrón es un héroe de la espontaneidad, que confía en la providencia y que, sin miedo y sobre todo sin objetivo muy claro, se deja llevar por las curvas de la vida que algún dios benefactor dibuja placentero. Y como nuestro deambulante pasajero no tiene más expectativa que la divina sensación de sentirse vivo, el proceso universal de cambio le lleva de un lado a otro con el único objetivo de toparse con un límite y dar tranquilamente media vuelta. El recorrido no es muy largo y no precisa de grandes fatigas para completarlo. El centro está vacío y no invita ni siquiera a descansar, sino a abandonarlo de inmediato, danzando de nuevo por los anillos concéntricos sin necesidad de comprender su lógica. La falta de centro es la gran maldición de este laberinto.

Moraleja: quien no tiene un objetivo claro, difícilmente alcanza resultados claros. Este laberinto, por primitivo y básico, tiene también algo inconsistente. Es como si le faltara conocimiento de su propio valor, de su enorme significado. Quien transita este laberinto está cargado de confianza, de sinceridad, de desenfado, de frescura. No obstante, le falta consciencia, sabiduría y reflexión. Es algo frívolo y desde luego muy ingenuo. La Fontaine lo transformó en cigarra para enfrentarlo a la hacendosa hormiga y regalarnos con ambos tan preciosa fábula.

Cualquier resultado es siempre la consecuencia de su correspondiente proceso para conseguirlo. Los efectos de transitar este laberinto son más bien escasos, más allá, insisto, de dejarse llevar por las leyes del universo, que en sí mismo no es baladí y otorga a todo el que se somete a ellas una belleza innegable. Pero no basta. Este es el laberinto de los felices irreflexivos, livianos y con estrella, guiados por la mano de Dios. Ciegos de su propia realidad, no son capaces de devolver al universo ni un ápice de sus dones y por ello resultan ingratos. Creen que todo les ha de ser dado. Son una especie de adamitas en el jardín del Edén, libres de toda carga, aferrados a los días de antes de la caída, hedonistas hasta el descaro. Pero la expulsión del paraíso es un hecho irrebatible y convierte al héroe de este laberinto en un nómada, un peregrino crónico, una mariposa que va de flor en flor sin más proyecto que saborear las efímeras delicias de cada néctar. Ni siquiera huye, porque nunca forma parte de nada.

El laberinto del mártir

La sensación de recorrer este laberinto no es ni ordenada ni equilibrada. Los ritmos del recorrido son repetitivos y sin embargo impredecibles. La articulación es pesada y opresiva. Pese al aparente orden que auspicia el cuadrado contenedor (que no generador), hay un velado caos interno. Si atendemos a la dimensión simbólica del laberinto, como metáfora de un proceso, este laberinto resulta antipático y desolador. Peor aún, incoherente: parece ordenado en su fachada, pero es caótico en su tránsito. Para mi gusto, un laberinto así genera héroes sacrificados de pasos agrios, que vagan sin ningún placer por los abruptos vaivenes del destino. Habitan en su peregrinar una especie de valle de lágrimas, que atraviesan atormentados cargando cada uno con su pesada cruz.

Los laberintos verdaderos, los de una sola vía, deben contrarrestar su falta de libertad con el diseño armónico de su recorrido. Para trascender la limitación impuesta por la existencia de una única trayectoria, el trazado debe convertirse en un bello sistema eurítmico, equilibrando sentidos de giro y patrones de movimiento que compongan una danza interior hasta llegar al sagrado centro. Nada de esto ocurre en este ejemplo. En este diseño resulta imposible encontrar medida o proporción. No hay ley armónica que intuir, ni patrón que sospechar. Es el laberinto de la sumisión a lo insensato y lo mediocre, que produce una anulación absoluta del ser.

El centro es irrelevante, y ocupa un lugar secundario frente a la cruz transitada en el camino. Este diseño se me antoja un pequeño infierno vestido de vía dolorosa para el lavado de los pecados. Un castigo asumido con resignación pavorosa y una manifiesta perpetración del sentido de la culpa: esa culpa que se nutre del sudor de la frente y entrega las riendas de nuestra vida a una mente maquiavélica que se permite juzgar. El héroe que transita este laberinto tiene algo de masoquista, de mártir convencido que acude al sacrificio para purgar las supuestas faltas. Tiene una fe inexpugnable, aunque no se sabe muy bien en qué. Es fuerte y capaz de aguantar lo intolerable, hasta la misma destrucción de su propia identidad. Su recompensa jamás podrá estar a la altura del precio que paga y eso le hace ser cruel con los demás. Constantemente se lamenta y trata de convencer a todos de lo dura que es la vida, con acritud y desasosiego. La mitología está abarrotada de este tipo de héroes. Y la espiritualidad judeocristiana también. Este peregrino no huye: cumple con vocación de convicto cada segundo de su pena.

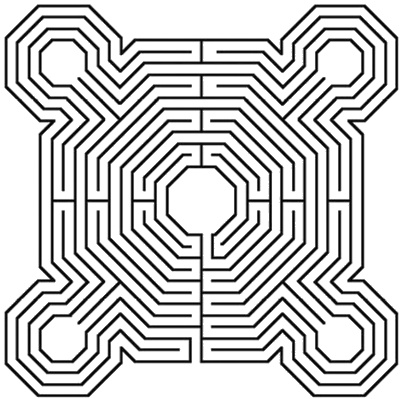

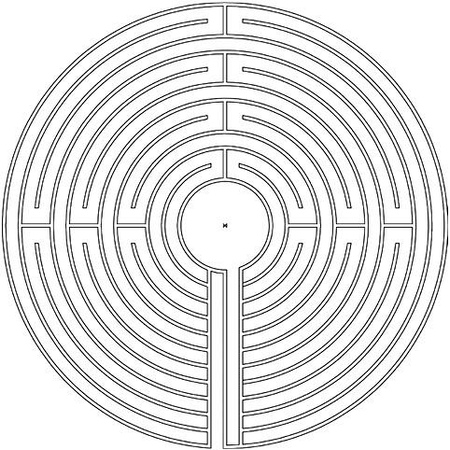

El laberinto del erudito

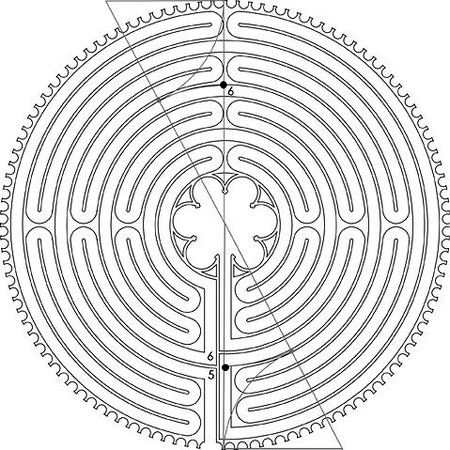

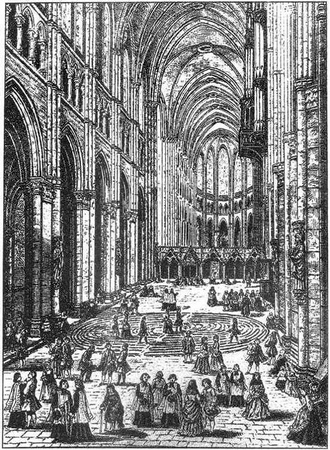

La principal característica del laberinto de Reims reside en los cuatro espacios octogonales creados en las esquinas, que junto con el centro (también octogonal, aunque con dimensiones ligeramente más grandes) jerarquizan el recorrido. El trayecto por sus pasillos transmite una gran complejidad a la hora de asimilar la lógica de su diseño. La aparición de las cuatro plazas o centros secundarios es la causante de esta notable característica.

El trayecto global del peregrino queda así interiormente fragmentado en tramos, atendiendo al paso obligado por cada una de las cuatro plazas que se significan de un modo tan rotundo en el recorrido. Es un camino dividido en etapas secuenciadas, en fases que unidas completan el itinerario hasta la meta. Curioso.

El resultado es un trazado arduo en el que el genio del lugar se multiplica, adoptando cuatro nuevas apariencias que habitan sus correspondientes plazas. Allí el peregrino ha de detenerse, bien para descansar del larguísimo trayecto, bien para obtener instrucción y consejo del morador de cada guarida. Alguna transmisión esotérica debe tener lugar en estos puntos estratégicos que se van alcanzando en un orden que sigue un sentido antihorario. Es el sentido de la espiral inversa, símbolo universal de la iniciación y del camino espiritual del héroe. Solo tras la visita a los antros de los cuatro sabios puede el héroe considerarse apto para el último encuentro. El dibujo original de Cellier nos desvela la identidad de los genios del lugar: en las plazas, los maestros constructores armados de escuadra, compás, plomada…; en el centro, un obispo decapitado, seguramente San Nicasio mártir, patrón de la ciudad de Reims.

Yo veo al héroe de este laberinto como un erudito filósofo: un amante de la sabiduría que culmina, con rigor y constancia, los estadios necesarios para alcanzar un alto conocimiento. Su paso es detenido y firme, como lo precisan las buenas artes del estudio. El tiempo se dilata. No hay lugar para las prisas. El caminante es aquí metódico y confiado. Busca en su peregrinación los cuatro maestros que progresivamente le revelarán la información precisa para completar su aprendizaje, y detiene su viaje el tiempo suficiente que cada uno de los cuatro maestros le demanda. El número cuatro abarca el mundo: como los puntos cardinales, los ríos del paraíso, los evangelistas y los jinetes apocalípticos. Platón y su pirámide de base cuadrada: lo justo (la política), lo bueno (la religión), lo bello (el arte) y lo verdadero (la ciencia). Nuestro sabio caminante es ahora un iniciado en todas las disciplinas, y conoce por la razón, pero también por la intuición, y jamás teme que el camino sea largo: sabe que es en pequeños fragmentos como se abarca la eternidad. Es un ser inspirado y pese a rodear repetidamente las cuatro guaridas de los maestros, nunca pierde de vista el objetivo final al que se aproxima con paciencia y vocación. La geometría octogonal es la que reina en este laberinto y el héroe sabe ahora su significado: la sagrada figura de ocho lados es la suma de dos cuadrados superpuestos y remite a una naturaleza en vías de la trascendencia. El ocho es el número de la resurrección, le dicen sus conocimientos de cábala, de alquimia, de exégesis sagrada. Completado el cuadrado de los sabios, el iniciado alcanza el octógono del gran maestro, el pontífice máximo, cuya prolífica cabeza ha trascendido su cuerpo y ya no es de este mundo. Ha llegado al templo de la sabiduría. Volviendo la vista atrás, el sabio recuerda el camino como un gigantesco proceso, poco armónico, interminable y algo abrumador. Tanta sapiencia le ha hecho perder la frescura y la espontaneidad. Es ya demasiado anciano. Posiblemente no emprenda jamás el camino de regreso al mundo de los mortales y se quede eternamente a vivir en la morada del genio del lugar. Es el precio del erudito.

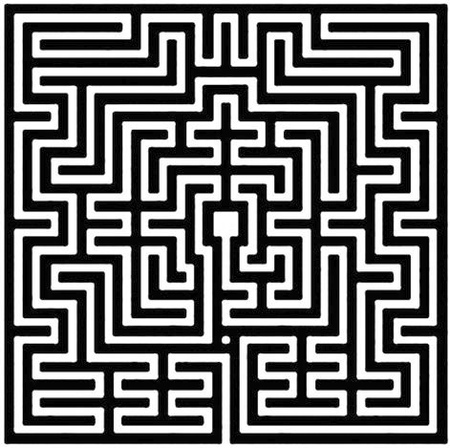

El laberinto del aventurero

El héroe que pulula por estas calles advierte con inteligencia una característica crucial del recorrido: la curvatura de las galerías desvela el carácter centrípeto del diseño y nos permite saber en todo momento nuestra orientación con respecto al centro. Incluso se puede presumir su cercanía en función del grado de curvatura de los muros. Este dato es fundamental para comprender este tipo de maze: ofrece al caminante la leve seguridad. Sin embargo, esta ligera ayuda en la misión no es suficiente para eliminar la dificultad de encontrar las vías adecuadas. Desgraciadamente, el héroe no cuenta con más arma que el azar, la intuición y tal vez la capacidad de memorizar los lugares que ya se han transitado para no cometer el mismo error dos veces. La construcción laberíntica adquiere en este ejemplo tintes de guardián, de custodio, de filtro: todo el conjunto es un enorme obstáculo para alcanzar el codiciado espacio central. A pesar de todo, la misión no es imposible: deja abierta la posibilidad de lograrlo a aquel que posea la debida suerte, aptitud y perseverancia.

Este es el laberinto de los aventureros, de los que están dispuestos a vencer las adversidades del camino con tal de conseguir su objetivo. La misión requiere mucha confianza en uno mismo y muchas ganas de querer llegar al centro, que debe guardar una valiosa recompensa. La sensación de premura se agudiza y el héroe transita el laberinto a la carrera: el camino sobra, es hostil y enemigo y su única función es impedir el éxito. Cuanto antes se superen los óbices, mejor. Aquí no hay danza, ni ritmos, ni gaitas. Aquí no hay cosmos ni trascendencia que valgan. Esto es una lucha, una prueba, un desafío. Existe un riesgo patente: no llegar jamás al centro o jamás encontrar la salida. Eso convierte el juego en más apasionante. El héroe de este laberinto decide el camino que ha de tomar en cada cruce de su trayectoria, y su gloria o su fracaso dependen completamente de él. Esto puede acarrearle algún que otro sentimiento megalómano y una excesiva autoestima en caso de salir victorioso, y estrictamente lo opuesto en caso de fracasar. Eso tiene el lance y la aventura. Estamos en un camino concebido como una carrera de obstáculos, una competición contra uno mismo, un examen permanente que demuestre nuestra validez.

Una vez alcanzado el tesoro hay que salir del laberinto y la ardua tarea se repite. Pero el aventurero casi nunca va solo y puede que su inseparable ayudante haya dejado un rastro de miguitas de pan, o que un hilo del vestido blanco de la chica rubia (siempre hay chica rubia en las películas de aventuras) se haya enganchado accidentalmente en un clavo de la entrada, y a base de deshacer la tela en el camino hasta el centro, dibuje ahora el trayecto a la salida. A los aventureros les suelen pasar estas cosas. En cualquier caso, no importa si no es así: un aventurero que se precie puede con lo que le echen.

Ahora que lo pienso, este héroe es un poco plasta. Es de esas personas que gustan de propagar sus excelencias y demostrar a todo aquel que pillan por banda su interminable lista de virtudes. Es uno de esos jóvenes eternos, aún con cincuenta años, cansinos y sonrientes, con pantalón vaquero e implantes capilares, que ha convertido el reto en su religión. Seguramente va a un gimnasio con asiduidad y tiene muy mal perder. Es soberbio y no se permite el fracaso; cree que todo depende de él, de su actitud, de su inteligencia, de su carisma, de su intuición, sin dejar ni un solo mérito a la divina providencia: carne de depresión. Este Indiana Jones de los senderos engañosos es un jugador nato, que arriesga lo que sea necesario para conseguir el tesoro oculto. Huye de lo divino porque en el centro del universo únicamente cabe él mismo.

El séptimo laberinto

Escudriñados los seis diseños, ya has tomado una decisión y te dispones a entrar en la galería del que será tu laberinto. La suerte está echada. Pero en ese instante, solo después de haberte decantado por uno, aparece un séptimo laberinto. Está detrás de ti, grabado en la pared, y no en el suelo. Conduce a un pasillo muy estrecho que hasta ahora no habías advertido. Jurarías que no estaba allí al llegar. El séptimo diseño ha brotado de la piedra por arte de magia, como trazado por una mano divina: sus contornos son suaves y pulidos; su geometría, impecable. Es más grande que los otros seis. La galería que lo custodia emana una extraña luz blanca, tenue y cálida que acaricia sus muros de granito. Ahora son ese laberinto y ese pasillo los que más te seducen. De nuevo te asaltan las dudas: ¿has de conservar tu decisión o, por el contrario, emprender los pasos de la nueva posibilidad? Vuelves a mirar con atención el diseño que habías elegido en un principio y te extrañas al notar que ya no sientes ante él la misma identificación. Sigue siendo un espejo de algo muy tuyo, pero algo incompleto y caduco. Culpas a tus prejuicios de la decisión precipitada que tan solo te hacía identificarte con una pobre caricatura de ti mismo. Observas de nuevo el séptimo laberinto que te transmite novedad, perfección y cambio. En ese laberinto no serás nadie. Toda duda se disipa, y, sin darte cuenta, ya estás desapareciendo galería adentro, absorbido por la blanca espesura de la única y verdadera opción. Cien figuras pintadas murmuran en los frescos de la galería. Se distinguen sus detalles con dificultad porque la luz es demasiado leve. Las imágenes llenan los zócalos, las paredes y hasta los techos de los pasillos. Tu mirada no puede abarcarlas todas y no sabe elegir. Representan hombres y mujeres de otras épocas, con miembros estilizados, rizada melena negra, grandes ojos rasgados y anatomía desnuda de piel canela, a veces disimulada por leves lienzos de un blanco inmaculado. Parecen seres como nacidos en todos los tiempos. Tienen rostro de máscara teatral y sus posturas forzadas expresan con efectividad sus sentimientos más extremos. La luz débil y temblorosa de los candiles hace vibrar sus contornos y los hace parecer vivos. Si permaneces en silencio puedes oír el incesante rumor de sus fantasmas: unos musitan secretos inconfesables con ojos de terror y frío en el alma. Otros claman a los dioses con los brazos en alto y las rodillas ensangrentadas. Algunos aplauden y danzan animando a tres jóvenes atletas que hacen piruetas sobre los lomos de un enorme toro blanco de astas colosales. La mayoría de las figuras te observan y hablan de ti, cuchicheando sigilosas cuando ya no las miras. Son los personajes del mito del laberinto. Ahora que no eres nadie, ahora que transitas las entrañas de la única opción verdadera, estás preparado para conocerlos. Los pasillos que se avecinan son largos y te irán desvelando la verdadera historia de Teseo y el Minotauro, la que es imprescindible que conozcas antes de llegar a su morada. Nadie sabe quién fue el autor de estas pinturas. No siempre han estado aquí. Tal vez las iluminó un héroe extraviado horas antes de ser devorado por la bestia. O tal vez son obra del mismo monstruo, que esconde tras su brutal condición el talento anónimo de un artista olvidado.

Pido perdón a Homero. Y también a Ovidio y a Hesíodo. Pido perdón a Heródoto y a Plutarco, a Baquílides y al pseudo-Apolodoro que compuso la Biblioteca mitológica. Del mismo modo y en igual grado, me disculpo ante todos los pintores de la Antigüedad que han representado a Teseo dando muerte al Minotauro, a Ariadna en Naxos, a Europa a lomos del toro blanco o cualquier otra escena de la saga laberíntica. Muchos de aquellos artistas son genios anónimos que dejaron su talento en las figuras rojas o negras de vasos, kílix, ánforas, hidrias, lecitos y demás tipologías cerámicas con nombres dignos de los más altos héroes de la mitología griega. A todos ellos, mis disculpas por emprender ahora una labor que se me antoja conflictiva. Beber directamente de todas aquellas fuentes me ha enseñado mucha mitología. Pero al sumergirme en sus obras, gráficas o literarias, he sacado ante todo una importante conclusión: cada uno ha descrito los episodios de forma completamente distinta, en algunos casos incluso contradictoria. Este hecho redime, sin duda, la osadía de mi empresa, que consiste en volver a relatar esas viejas historias. Algunos pensarán que son relatos agotados u obsoletos, pero la mitología no se atiene a caducidad alguna. Se alimenta precisamente del tiempo y de los cambios que este suscita.

Se suele creer que cuanto más antiguo es un relato mitológico, más se acerca a la realidad del episodio original. No es verdad. Posiblemente no existe episodio original. Cada generación de la Antigüedad tomaba un mismo episodio mitológico y lo hacía suyo, transformando el argumento, manipulando el dictamen, alterando personajes, datos y acciones en virtud de una construcción nueva, al servicio de las generaciones contemporáneas. Porque toda obra de arte es siempre contemporánea a su propia época. Nadie escribe para la eternidad, aunque existan obras eternas. El artista crea para el mundo en el que vive, con los parámetros, las circunstancias y las condiciones que le exigen su condición, su lugar y su tiempo. El Teseo de Ovidio, por ejemplo, no es el mismo que el de Plutarco. Ovidio, romano, es ante todo poeta, y escribe con fines estéticos y propagandísticos en la Roma de César y de Augusto. Plutarco es griego y un hombre de mundo, magistrado, embajador y sacerdote de Delfos; gran conocedor de la psicología humana, escudriña la relación entre el carácter del ser humano y su destino, casi siempre con fines moralistas y tintes helenizantes. El Teseo de Ovidio resulta glorioso y perfecto sin más. De hecho, sabemos mucho de sus acciones pero poco de él. En Plutarco, Teseo se desvela vehemente, apasionado y mucho más vulnerable. Y los detalles de las aventuras del héroe en ambos escritores difieren considerablemente. Y así podríamos comparar todas las versiones de todos los autores clásicos, que en algunos casos distan más de ocho siglos en su redacción.

Las historias originales mitológicas se pierden en la bruma de los siglos, mucho antes de que el hombre conociera la escritura para fijarlas. Si las versiones escritas difieren, excuso decir cómo serían las diferencias existentes en los tiempos de la transmisión oral, de boca en boca, a la merced del gusto, la elocuencia y la memoria de cada bardo.

Es responsabilidad de quien se acerca a un mito beber de sus fuentes más antiguas, pero con un solo fin: involucrarse con ellas para actualizarlas. Me harto de decir que la mitología es un conocimiento vivo, y que vive precisamente de su eterna revisión e interpretación. Labor obligada de cada generación es actualizar el mito. Así ocurrió en Roma con la mitología griega. Y lo mismo con lo que llamamos mitología clásica en el Renacimiento, y en el Barroco, y en la época neoclásica. Cada época ha resucitado los mitos antiguos según sus propios intereses, con mayor o menor éxito y con mayor o menor inspiración y talento. Los resultados no siempre han sido brillantes. Pero la misión ha sido satisfecha: cada generación ha cumplido con la inexcusable tarea. Es nuestro turno. Y para tan noble causa, defiendo que las musas declaran lícito inventar lo necesario, amparados por una ley universal que, como la máxima de Machado, asegura aquello de: «Se miente más de la cuenta por falta de fantasía; también la verdad se inventa».

Tomando buenas notas de tan altos predecesores, invoco ahora a mi musa asignada de modo circunstancial, Melpómene, señora de la tragedia, para que guíe mis dedos sobre el teclado y sepa despertar en mi entendimiento las singularidades con las que el relato mitológico quiere vestirse en mi mente, particular y limitada, a día de hoy. Y como no puede ser de otro modo, debido a una implacable deformación profesional con claros lastres kármicos, redactaré la narración en clave teatral, que así es como fueron resucitados dioses y héroes, de tarde en tarde, en los escenarios pétreos de las polis helenas. Llevemos, pues, el lugar de la acción a un teatro cualquiera de una ciudad cualquiera de nuestros días. Listo el vestuario y bien maquillados los intérpretes, aclaradas las voces de actores y coreutas, si los instrumentos están bien templados, que se abra ahora el telón. Comienza la tragedia.

Una crónica teatral: Teseo y el Minotauro

Noche de un sábado de octubre, y el teatro, uno de los más céntricos de la ciudad, está abarrotado. Es el estreno de un montaje muy esperado. Con el programa de mano bien estudiado y las expectativas muy altas, el respetable público toma asiento al escuchar por la megafonía el último de los tres avisos. Palcos, plateas, anfiteatros y patio de butacas, ávidos de escena, murmuran un último chismorreo al apagarse lentamente las luces. Una voz en off, tibia e impersonal, ruega que se desconecten los teléfonos móviles, rompiendo la magia emergente. Rumor de bolsos y crujir de butacas en la desesperada tarea de silenciar las dichosas máquinas. Oscuro total a excepción de la luz que emite el foso de la orquesta, donde los esforzados instrumentos ajustan meticulosamente su afinación. Silencio. Entrada del director musical, que recibe el aplauso elegante del auditorio con la cortesía de su medio cuerpo visible. Alza los brazos, aguarda tres segundos y con el suave giro de sus codos comienza a fluir la música en el espacio, como si saliera de sus movimientos vivos y cadenciosos. Se abre el telón.

El prólogo es a modo de escena muda: una delicada pantomima con música orquestal en directo. El coro, guiño evidente al teatro griego de la Antigüedad, se despliega en el espacio escénico a tono con la orquesta. Lo compone un número indefinido de actores y actrices vestidos con ropa elástica de color negro. Sus cabezas están cubiertas con un capuchón de la misma tela que el resto del cuerpo. Sus rostros, pintados de blanco, con los ojos muy perfilados, resultan algo fantasmagóricos. Unen siempre a su declamación gestos y movimientos adecuados que facilitan la comprensión del texto en la distancia. Comienzan así: «Es la nuestra una historia de amores prohibidos, que son los que han dado causa y razón a las más grandes epopeyas de la humanidad a través de los siglos». Solo un personaje es iluminado en el centro del escenario oscuro, que representa con su máscara al dios Zeus. Describe el coro: «Zeus el grande, el poderoso, el absoluto». La máscara, coronada de olivo, luce una barba imponente y melena oscura sobre el ceño fruncido. Torso semidescubierto digno del cincel de Fidias o Policleto, más que de Praxíteles. Un haz de rayos dorados en su mano izquierda. En su derecha, una larga vara a modo de cetro. Toda su piel rezuma suaves tintes áureos y refleja chispas de purpurina. Música grandilocuente. El coro explica en una marcha temperada: «Es el dios de dioses y dueño controlador del cosmos; el Zeus vencedor de los titanes y restaurador del orden universal; Zeus, señor del trueno y conocedor de los más grandes misterios; aquel que alcanzó la máxima sabiduría al beberse, literalmente, a la acuática diosa Metis, la líquida visionaria que desde entonces vive en su interior, completando un ser de cualidades andróginas; Zeus es el soberano indiscutible de los dioses y de los hombres. El señor del universo». La música incesante abraza la perfecta declamación con delicada precisión y simbiosis. El público escucha con la máxima atención.

Interpela de súbito el corifeo separándose del grupo. Nos advierte: «No es oro todo lo que reluce. Semejante dechado de virtudes es también la víctima implacable de una adicción sexual devastadora, cuya consecuencia es la constante correría del dios tras jovencitas incautas en edad de merecer. Un vicio incómodo, sobre todo teniendo en cuenta que el divino galán tiene esposa legítima que, para más inri, es su propia hermana, Hera. Aun así, nada puede detener el apetito carnal del dios de los dioses y su adulterio crónico y reincidente. Lo dicho: sexo prohibido». El público acepta sin problema el repentino tono cómico del monólogo, que el actor continúa con notable talento vocal: no importa la condición ni la naturaleza de las féminas deseadas por el dios, diosas, ninfas, musas o mortales. Incluso, en ocasiones, tampoco le importa a Zeus que no sean féminas y lanza los tejos a algún que otro mancebo despistado. Al dios semental le va todo. Se matiza que en el caso de humanas mortales, las doncellas en cuestión suelen obedecer a un curioso perfil: son extremadamente jóvenes, prácticamente adolescentes, de estirpe real (o, en su defecto, de buena familia), monas (claro está), un poco simples y, eso sí, muy fértiles, pues siempre, siempre, se quedan embarazadas. Y no se debe pasar por alto la condición más significativa: todas ellas están casadas, comprometidas o consagradas a la virginidad. Eso le vuelve loco al rey del amor descortés. Patología psicológica de libro. Un incierto sector del público sonríe.

En el romance que nos ocupa, la doncella y objeto de deseo se llama Europa, nuestra Europa, que es el segundo personaje iluminado en la escena, a la izquierda de Zeus, también en pie, algo más cerca del proscenio y sin máscara. Europa era muchacha fenicia de sangre azul (como es de recibo en un cuento que se precie), hija de los reyes de Agenor y Telefasa. La actriz que representa el personaje es una adolescente de unos quince años, de pelo castaño oscuro, rizado, suelto y largo hasta su cintura. Está completamente desnuda, lo cual parece incomodar a los espectadores más rancios que intercambian miradas de sorpresa. Su anatomía es un delicadísimo diseño de curvas exactas y tangencias imposibles que dibujan una figura apetitosa pero nada canónica, de caderas anchas y pechos todavía prematuros. Su belleza es contenida pero indiscutible. Encaja en el perfil de las víctimas amorosas de Zeus. Se ilumina ahora toda la escenografía. La acción de este prólogo mudo transcurre en una preciosa playa de Tiro, donde Europa juega a la pelota con otras cuatro doncellas que la acompañan, ahora visibles en el escenario. Las otras muchachas también están desnudas. Sus movimientos son tan elegantes que realzan la armonía de sus cuerpos juveniles, en una danza lenta y hermosísima, incapaz de suscitar escándalo incluso en las mentes más conservadoras del patio de butacas. El conjunto, perfectamente integrado con la música, es idílico. Zeus, oculto tras unas rocas muy bien dibujadas en el foro, ya ha localizado a su objeto de deseo y acecha a la púber Europa con avidez. Siguiendo sus conocidos hábitos metamórficos para cortejar doncellas mortales (jamás seduce a una humana si no es con otra apariencia, frecuentemente animal), toma entonces una decisión clave que resultará crucial para el relato: adoptar la forma de un toro.

Efectos especiales en vivo y en directo. Una explosión de humo, un estruendo de platillos en la orquesta, y por arte de birlibirloque, ya tenemos al fogoso Zeus transformado en colosal semental taurino, blanco y lustroso, potente, imparable, inmaculado y abrumador. Clamor del público ante el alarde escénico. Primer aplauso. Tal es el arresto y la escala del animal, que la inocente princesa queda estremecida por la atracción que le despierta semejante prodigio de la naturaleza. El bicho ha desencadenado en ella una impudorosa desazón que intenta disimular con gestos de princesa Disney perfectamente ensayados y sincronizados con la melodía emergente. Eleva sus manos abiertas con cara de asombro y luego las lleva a su pecho, repitiendo esta acción dos o tres veces, como buen intérprete de teatro mudo. La regia adolescente, en un impulso de primorosa cursilería, no hace otra cosa que acercarse al bovino y decorar su cornamenta con coronas de flores, fingiendo con sus labios mudos entonar una canción. Lo que hay que ver. El público no puede evitar una leve risa ante una estampa que roza lo ridículo. Las amigas, medio enfadadas por la interrupción del juego, medio temerosas por el extraño suceso, advierten con gestos violentos a la protagonista que no se acerque demasiado al misterioso semental, que, sin duda, levanta en ellas serias sospechas o tal vez la misma desazón impudorosa. Pero la atracción enfermiza, morbosa y desde luego inhumana (de la que volveremos a tener noticia repetidas veces en el drama) hace a la bella esclava de la bestia. Y Europa no solo se acerca a coronar las astas del toro fornido, sino que en un arranque incontrolado, poseída por la desproporcionada fascinación, abandonando ahora todo atisbo de ñoñería, presa de una brutal feminidad naciente en su mirada, irrefrenable y tórrida, se sube a sus blancos lomos con las piernas bien abiertas. Zeus ha vencido. Alza de inmediato a la muchacha y, cargando con ella, galopa mar adentro, haciendo mutis por el foro entre las olas de cartón piedra torpemente sugeridas en la escenografía. Imagen para la iconografía y para la eternidad: una doncella virgen, a lomos de un inmenso toro blanco, trotando sobre las aguas. Símbolo de símbolos. Las aterrorizadas (o celosas) amigas pierden de vista a la extraña pareja y dando la espalda al público caen de rodillas al suelo, haciendo lentos aspavientos con sus brazos. La orquesta culmina una marcha con ecos nupciales. Oscuro.

Una voz en off declama: «Cruzaron el mar y llegaron hasta la exótica isla de Creta». Se ilumina el escenario que representa ahora un lugar paradisíaco, con un luminoso mar al fondo, montañas agrestes y una opulenta vegetación. La velocidad del cambio de escena resulta inexplicable. En el centro del decorado un enorme árbol de plátano que da sombra a un lecho florido, medio oculto por el tupido follaje. Canta el coro las excelencias de la ínsula: «Creta la bella, la soleada, la de playas de acantilados y cavernas arcanas. La Creta que fue cuna del propio Zeus, escondido de las fauces del titán, amamantado por la cabra Amaltea mientras diminutos seres salvajes cantaban con sus flautas y tamboriles para ocultar los gemidos del divino infante. El gran dios vuelve a su primer hogar. Pero no como indefenso neonato rescatado de la muerte, sino como macho adulto obcecado en consumar sus instintos más carnales con una niña absolutamente dispuesta a convertirse en mujer». Y así lo hace. Entra el toro blanco en escena con la muchacha a cuestas y desaparecen entre el follaje que oculta el lecho florido. De inmediato el follaje se menea con ritmo y vigor. «El árbol de plátano que da cobijo al tálamo nunca perderá ya sus hojas», relata el coro, «como consecuencia de la impresión de presenciar tan colosal y mitológica cópula». El follaje incrementa su ritmo y su vigor. Gemidos de virgen fenicia desflorada armonizan con la marcha ligera de la orquesta. Oscuro. El público está, cuanto menos, atónito. Los más escandalizables tuercen el gesto. Los más vanguardistas se quejan porque no ha quedado claro en la puesta en escena si Zeus posee a Europa en forma humana o animal. Que nadie se escandalice por la duda, pues asuntos de índole semejante e incluso más salvaje están por llegar en el relato. Zoomorfo o antropomorfo, el coro nos aclara que el dios hizo suya a la mortal un total de tres veces, y esta, insigne ejemplo del perfil antes descrito, quedó preñada de hasta tres criaturas semidivinas. Lo dicho: colosal y mitológica cópula.

Se explica al público a través del off que el interés de Zeus por sus conquistas duraba exactamente eso: la conquista y la consumación sexual. Pero en este caso algo debió de hacer tilín en el corazoncito del señor del Olimpo, que no pudo desentenderse definitivamente de la dama sin dejarla antes bien casada y dotada de extraordinarios presentes. La víctima del matrimonio de conveniencia fue un tal Asterión, o Asterios, que era el rey de la, hasta entonces, irrelevante isla de Creta. La princesa se convertía de este modo en reina (condición que su propia sangre merecía), así como en madre de tres recios y saludables varones: el primogénito fue Minos. Después llegó Radamanto y, por último, Sarpedón, todos ellos con la mitad de su sangre olímpica.