La gran gripe

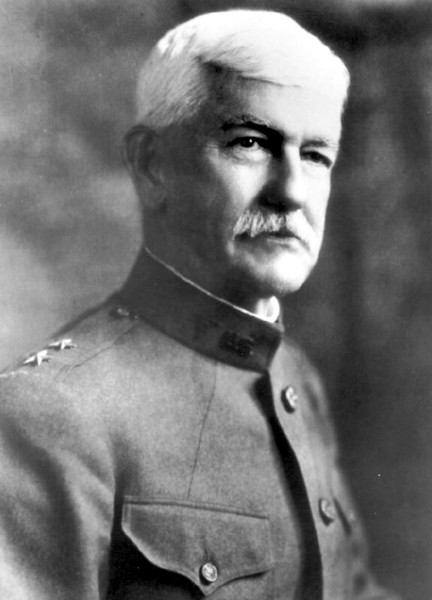

John M. Barry

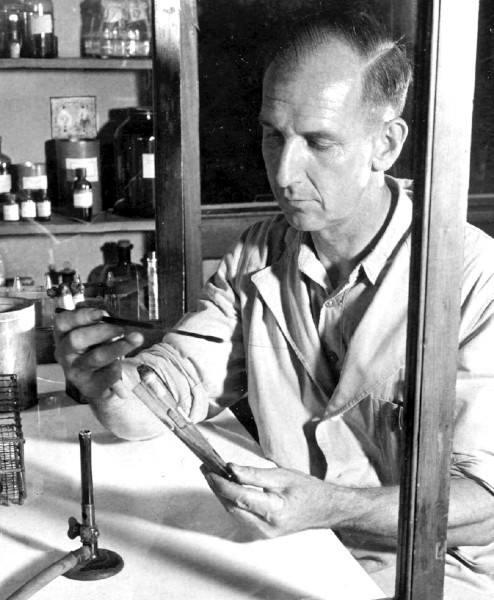

A mi querida Ann y al espíritu de Paul Lewis

En 1918, la Gran Guerra llevó a Paul Lewis a la Marina, en calidad de capitán de corbeta, pero él nunca se sintió a gusto dentro de aquel uniforme. No le ajustaba bien, no se le acomodaba, y normalmente se aturullaba y no respondía adecuadamente cuando los marineros lo saludaban.

A pesar de todo, Paul Lewis tenía alma de guerrero e iba en busca de la muerte.

Cuando la encontró y se enfrentó a ella, la desafió y trató de clavarle un alfiler como habría hecho un lepidopterólogo con una mariposa, para así diseccionarla, trocearla, analizarla y encontrar la manera de confundirla. Lo hizo tantas veces que arriesgarse se convirtió en rutina.

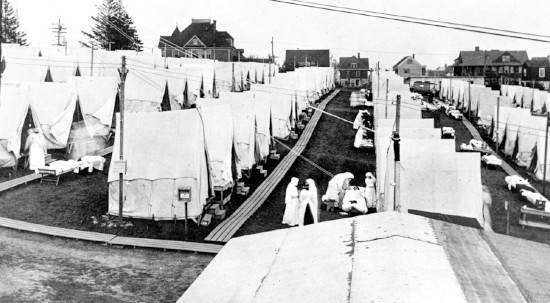

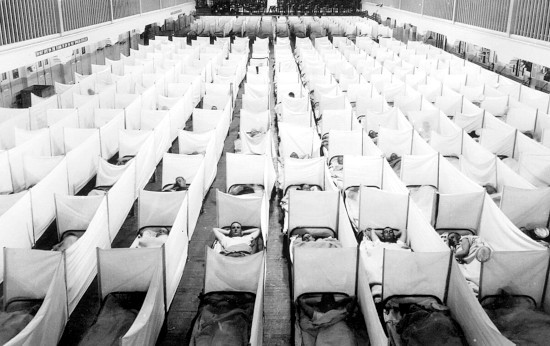

Aun así, la muerte no se le había presentado nunca como lo hizo a mediados de septiembre de 1918. Presenció filas y filas de hombres tendidos en una sala de hospital, muchos de ellos ensangrentados, que morían de una forma nueva y horrorosa.

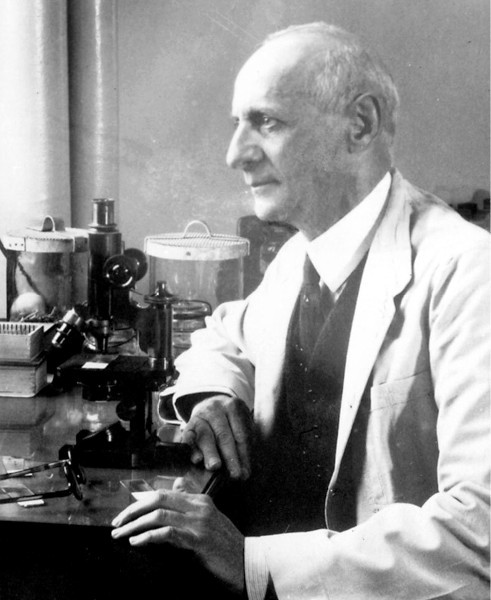

Le convocaron para resolver un misterio que dejaba sin habla a los médicos, porque él era científico. Aunque tenía formación de médico, nunca había ejercido como tal, ni asistido a pacientes. Como muchos de aquella primera generación de médicos científicos, su vida había transcurrido en un laboratorio: su carrera hasta el momento era extraordinaria, se había labrado una reputación internacional y era todavía lo bastante joven para considerar que aún no había llegado su mejor momento.

Hacía una década, cuando trabajaba con su mentor en el Rockefeller Institute de Nueva York, había demostrado que era un virus lo que provocaba la polio, un descubrimiento que seguía considerándose todo un hito en la historia de la virología. Después desarrolló una vacuna que protegía a los primates de la polio con una eficacia cercana al cien por cien.

Ese y otros éxitos le valieron el cargo de director de organización en el Henry Phipps Institute —un centro de investigación asociado a la Universidad de Pensilvania—, y en 1917 fue distinguido con un gran honor: dar la conferencia anual de Harvey. A aquella distinción le seguirían muchas otras, y hoy en día los hijos de dos destacados científicos que trataron con él en aquellos tiempos y que habían conocido a muchos premios Nobel aseguran que sus padres les habían hablado de Lewis como el hombre más inteligente[1] con el que se habían encontrado en la vida.

Los médicos del hospital se dirigían a él para explicarle cuáles eran los síntomas tan violentos que presentaban los marineros. La sangre que cubría a tantos de ellos no procedía de una herida, al menos no de una herida causada por metralla o explosivos que les hubieran desgarrado algún miembro: les salía por la nariz o la expulsaban, al toser; unos por la boca, otros por los oídos. Algunos tosían con tal fuerza que las autopsias revelarían después que se les habían desgarrado los músculos abdominales o los cartílagos de las costillas. Muchos de ellos se retorcían de dolor o deliraban; casi todos los que podían hablar se quejaban de un fuerte dolor de cabeza, como si les estuvieran golpeando con una maza para clavarles una cuña de madera en el cerebro, justo detrás de los ojos, y describían unos dolores de cuerpo generalizados y tan intensos que parecía que se les estaban rompiendo todos los huesos. Unos cuantos vomitaban. Al final del proceso, la piel de algunos de ellos adquiría tonalidades inusuales, otros mostraban una tinción azulada en torno a los labios o en las yemas de los dedos, y a otros se les oscurecía tanto el rostro que era imposible distinguir si eran negros o blancos.

Lewis solo había visto una enfermedad en su vida que se pareciera a aquello: dos meses atrás, algunos miembros de la tripulación de un barco inglés habían salido en ambulancia de un muelle sellado rumbo a otro hospital de Filadelfia, donde ingresaron en pabellones aislados. Otros tantos miembros de la tripulación habían muerto, y en la autopsia se vio que los pulmones de aquellos hombres se parecían a los de los muertos por gas venenoso o por la peste neumónica, una forma aún más virulenta de la llamada peste bubónica. Por suerte, no se había extendido: no había enfermado nadie más.

Los hombres a los que vio Lewis en el hospital dos meses después no solo le causaron sorpresa, también desazón y miedo. Miedo por sí mismo y por lo que pudiera provocar aquella enfermedad. Y lo que fuese aquello que les había atacado se estaba extendiendo como un explosivo.

Y se estaba extendiendo a pesar de todos los esfuerzos bien planeados y concertados por contenerlo. La misma enfermedad había estallado diez días antes en una base de la Marina, en Boston. Milton Rosenau —también capitán de corbeta—, del Hospital Naval de Chelsea, se lo había comunicado a Lewis, al que conocía bien. Rosenau también era científico: había dejado su puesto de catedrático de Harvard y se había enrolado en la Marina cuando los Estados Unidos entraron en guerra, y todos los médicos militares del ejército y de la Marina consideraban que su libro sobre salud pública era «la Biblia».

Acababa de llegar de Boston un destacamento de marineros y las autoridades navales de Filadelfia se habían tomado en serio las advertencias de Rosenau: habían llevado a cabo todos los preparativos necesarios para aislar a los enfermos, por si se producía un brote. Confiaban en que el aislamiento pudiera contener la expansión.

Pero a los cuatro días de la llegada del destacamento, diecinueve marineros de Filadelfia fueron hospitalizados, aparentemente con la misma dolencia. A pesar de aislarlos inmediatamente, a ellos y a todos los que hubieran tenido contacto con ellos, al día siguiente ingresaron a ochenta y siete marineros más. También se aisló a estos y a sus contactos, pero dos días después ingresaron seiscientos hombres con aquella extraña enfermedad. El hospital se quedó sin camas libres y el personal sanitario comenzó a caer enfermo. Entonces la Marina comenzó a enviar a cientos de marineros enfermos a un hospital civil. Mientras esto sucedía, los marinos y los trabajadores civiles no cesaban de moverse de la ciudad a las instalaciones de la Marina, como había ocurrido en Boston. Y tanto el personal de Boston como el de Filadelfia iban y venía por todo el país.

Aquello también iba a conmocionar a Lewis.

Había visitado a los primeros enfermos, les había tomado muestras de sangre, orina y esputos, había realizado lavados nasales y les había practicado frotis en la garganta. Después había vuelto a repetir todo el proceso de recogida de muestras y a estudiar los síntomas, para buscar más pistas. En su laboratorio, tanto él como sus subordinados destinaban todas sus energías a cultivar e identificar el patógeno que estaba haciendo enfermar a los soldados. Tenía que encontrar aquel patógeno. Tenía que encontrar lo que causaba la enfermedad. Y lo más importante: tenía que encontrar un suero curativo o una vacuna preventiva.

A Lewis le gustaba más el laboratorio que ninguna otra cosa —o persona— en la vida. Su lugar de trabajo estaba lleno de cosas: tenía el aspecto de una cueva de estalactitas, con todos aquellos tubos de ensayo colocados en sus bandejas, placas de Petri apiladas, pipetas… Pero a él le resultaba acogedor y le reconfortaba más que su casa o su familia. La presión por encontrar una respuesta no le incomodaba, puesto que gran parte de la investigación que había realizado para la polio la tuvo que llevar a cabo en medio de una epidemia tan dura que el Ayuntamiento de Nueva York exigía a la gente salvoconductos para viajar. Lo que no llevaba tan bien era haber tenido que abandonar la «alta ciencia»: para conseguir una vacuna o un suero tendría que hacer un montón de apuestas basadas solo en aproximaciones, en resultados que no eran concluyentes, por decirlo suavemente. Y todas esas apuestas tenían que ser acertadas.

Una, al menos, podía serlo: aunque no sabía qué era lo que provocaba la enfermedad ni cómo podía prevenirse o curarse, creía que sabía de qué enfermedad se trataba.

Pensó que se trataba de una gripe, aunque era una gripe nunca vista hasta el momento.

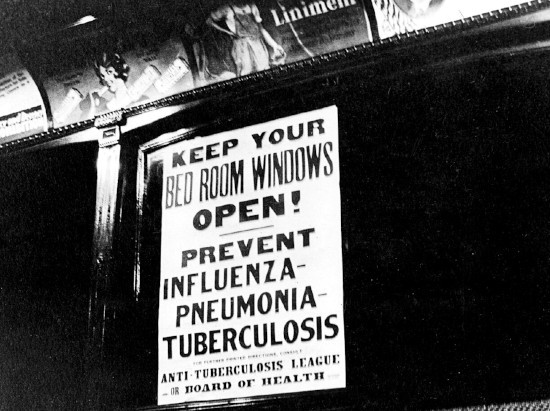

Y no se equivocó. En 1918 apareció un virus de la gripe —probablemente en los Estados Unidos— que acabaría extendiéndose por todo el mundo, y una de las primeras apariciones en su forma más letal se vio en Filadelfia. Antes de su desaparición, en 1920, aquella pandemia de alcance mundial mató a más gente que cualquier otra epidemia de la historia. Si bien la peste del siglo XIV mató a un porcentaje de la población mucho más elevado —a más de un cuarto de los europeos—, en cifras absolutas la gripe de 1918 mató a más gente que aquella peste o que el sida en la actualidad.

La cifra de muertos de la pandemia a escala mundial se ha establecido en un mínimo de veintiún millones, y hay que tener en cuenta que la población total del mundo era entonces de menos de un tercio de la actual. Por otra parte, esa estimación, que procede de un estudio contemporáneo de la enfermedad y que los periódicos citan a menudo, es muy probable que no sea acertada. Hoy en día, los epidemiólogos creen que la gripe provocó como mínimo cincuenta millones de muertes[2]en todo el mundo, pero es muy posible que fueran cien millones.

No obstante, hasta esa cifra se queda corta a la hora de describir el horror que fue la enfermedad, del que nos dan la medida otros muchos datos. La gripe suele matar sobre todo a los ancianos y a los niños, pero en la pandemia de 1918 la mitad de las víctimas mortales eran hombres y mujeres jóvenes, en la flor de la vida, entre los veinte y los cuarenta años. Harvey Cushing, un brillante cirujano que era muy joven entonces y que alcanzaría gran fama, y que cayó también enfermo de gripe y nunca se recuperó del todo de lo que pudo ser una complicación de la enfermedad, dijo que aquellas víctimas estaban «doblemente muertas, al haber muerto tan jóvenes».[3]

No puede saberse con certeza, pero si es cierta la cifra de muertes estimada más alta, entre un 8 y un 10 por ciento de la población de jóvenes adultos de entonces pudo haber muerto víctima del virus.

Murieron con una velocidad y una virulencia extraordinarias. Aunque la pandemia duró más de dos años, es probable que dos tercios de las muertes se produjeran en un período de veinticuatro semanas, y más de la mitad en un lapso de tiempo aún más breve, entre mediados de septiembre y principios de diciembre de 1918. La gripe mató a más gente en un año que la peste negra de la Edad Media en un siglo, y mató a más gente en veinticuatro horas que el sida en veinticuatro años.

La pandemia de gripe se parecía a estos dos azotes en otros aspectos: al igual que el sida, mató a los que más tenían por vivir; y en 1918, como habían hecho durante la peste bubónica, e incluso en Filadelfia —ciudad moderna donde las hubiera—, los sacerdotes iban por las calles en carretas tiradas por caballos, llamando a las puertas cerradas a cal y canto para que la gente sacara a sus muertos.

Pero la historia del virus de la gripe de 1918 no es simplemente una historia de caos, muerte y desolación, de una sociedad que lucha en una guerra contra la naturaleza que se ha superpuesto a otra guerra, esta contra otro grupo humano. Es también una historia de avances científicos, de descubrimientos, de la forma de pensar de uno y de cómo cambia esa forma de pensar; de cómo en medio de una confusión casi absoluta, un puñado de hombres reunió la frialdad necesaria para la contemplación, para la calma absoluta que precede a una actuación nada filosófica, sino seria y resuelta.

Y es que la pandemia de gripe que estalló en 1918 fue la primera gran colisión entre naturaleza y ciencia moderna, la primera gran colisión entre una fuerza natural y una sociedad en la que algunos individuos se negaban a doblegarse a esa fuerza o a invocar a la intervención divina para que les salvara; individuos, en definitiva, que mostraron su determinación de combatir a aquella fuerza de cara, valiéndose de su raciocinio y de una tecnología que estaba entonces en pleno desarrollo.

En Estados Unidos fue, sobre todo, la historia de un puñado de seres extraordinarios, Paul Lewis entre ellos. Hombres, y algunas mujeres, que no iban a la zaga y ya habían desarrollado la ciencia fundamental en la que se basa buena parte de la medicina actual. Habían desarrollado vacunas, antitoxinas y técnicas que aún hoy se utilizan. Habían llegado, en algunos casos, a los límites del conocimiento.

En cierto modo, estos investigadores habían pasado una buena parte de sus vidas preparándose para la confrontación que se vivió en 1918. Y no solo en términos generales; en muchos casos lo hicieron de un modo harto específico. En todas y cada una de las guerras que han tenido lugar en la historia americana, las enfermedades siempre han acabado con más soldados que los combates. Los líderes estadounidenses de la investigación ya habían anticipado que durante la Gran Guerra estallaría algún tipo de epidemia de primer orden. Y, en la medida de lo posible, se habían preparado para ello: estaban esperando que diera la cara.

La historia, no obstante, comienza un poco antes. Para que la medicina pudiera hacer frente a esa enfermedad con una mínima promesa de solución, primero había que convertirla en un quehacer científico: había que revolucionarla. Pero la medicina no es una ciencia absoluta, y puede que nunca llegue a serlo porque lo impide la idiosincrasia de los pacientes y de los médicos, de cada uno en su estilo. Hasta pocas décadas antes de la Primera Guerra Mundial no había cambiado apenas desde los tiempos de Hipócrates, más de dos mil años atrás. Luego, la práctica de la medicina se transformó, sobre todo en Europa; en Estados Unidos, sin embargo, se quedó rezagada en materia de enseñanza e investigación, y eso acabó afectando también a la práctica.

Las escuelas médicas europeas hacía décadas que exigían sólidos conocimientos de química, biología y otras ciencias a sus estudiantes. En Estados Unidos, en cambio, en torno a 1900 era más fácil entrar en una escuela médica que en alguna de las universidades de más rango. Al menos un centenar de escuelas médicas estadounidenses admitían a cualquier hombre —pero no a cualquier mujer— que estuviera dispuesto a pagar la cuota. Un 20 por ciento de las escuelas, como mucho, exigía a sus alumnos un certificado de enseñanza media para ser admitidos; un porcentaje aún menor exigía formación científica de algún tipo, y solo una requería haber finalizado un grado universitario.[4] Una vez obtenido el acceso, las escuelas de medicina americanas tampoco compensaban aquella carencia proporcionando a sus alumnos una base científica: muchas otorgaban el título de médico a sus estudiantes solo por asistir a clase y aprobar el examen; algunas permitían que los alumnos suspendieran varios cursos y pasaban por alto el que nunca hubieran visto a un solo paciente. Aun así, les daban el título de médico.

Fue mucho después, a finales del siglo XIX, cuando un grupo de líderes destacados en ciencias médicas comenzó a planificar una revolución que transformó la medicina estadounidense, que pasó de estar entre las más atrasadas del mundo desarrollado a convertirse en la mejor de todas.

William James, amigo de varios de estos hombres y cuyo hijo trabajaría para algunos de ellos, escribió que el hecho de reunir una masa crítica compuesta por una serie de mentes geniales podría hacer que toda una civilización «vibrara y se estremeciera»[5]. Aquellos hombres querían hacer vibrar el mundo, y se pusieron a ello.

Para conseguirlo, se necesitaba no solo inteligencia y formación, sino auténtico valor, el valor de renunciar a todo apoyo y toda autoridad. O puede que necesitaran, simplemente, temeridad.

En su Fausto, escribió Goethe:

Escrito está: «Al principio era el Verbo».

¡Aquí me paro ya! ¿Quién me ayudará a seguir adelante?

No puedo hacer tan imposiblemente alto aprecio del Verbo.

Tendré que traducirlo de otro modo, si el espíritu me ilumina bien.

Escrito está: «En el principio era la Mente»[6].

En «el Verbo» descansaba la autoridad, la estabilidad y la ley, mientras «la Mente» se agitaba, destruía y creaba, sin conocimiento y sin preocuparse por lo que estaba creando.

Poco antes del comienzo de la Gran Guerra, aquellos hombres que con tal fervor querían transformar la medicina estadounidense lograron su propósito: crearon un sistema capaz de producir pensadores de nuevo cuño, dotados para desafiar al orden natural. Y junto a la primera generación de científicos, a la que ellos mismos habían formado y preparado —entre ellos, Paul Lewis y unos cuantos como él—, compusieron una escuadra que se mantuvo alerta, que confiaba en que no llegara el momento, pero estaba preparada y expectante por si estallaba una epidemia.

Cuando llegó, salieron al encuentro de la enfermedad y emplearon todos sus conocimientos y capacidades para vencerla. Y como les superó, se concentraron en la construcción de un corpus de conocimientos necesarios para ganarle más tarde la partida. Y es que los conocimientos científicos que se generaron a partir de aquella pandemia de gripe apuntaban directamente —todavía lo hacen— al futuro de la medicina.

§ 1.

El 12 de septiembre de 1876 desbordaba el auditorio de la Academia de la Música de Baltimore una multitud poseída por un estado de agitación esperanzada, sin asomo de frivolidad. De hecho, a pesar de que entre la concurrencia había un número poco usual de mujeres, muchas de ellas de lo más granado de la alta sociedad local, un periodista dijo que «no había el menor alarde en el atuendo». La ocasión era seria: se celebraba la inauguración de la Johns Hopkins University, una institución cuyos líderes pretendían, además de fundar una universidad nueva, desafiar a todo el sistema educativo estadounidense. Más incluso que eso: se habían propuesto cambiar la forma en que los ciudadanos intentaban entender la naturaleza y luchar contra ella. El científico inglés Thomas H. Huxley, que era el principal ponente, encarnaba aquellos propósitos.

El extranjero no debió de sentirse solo: muchos periódicos, incluido el New York Times, enviaron a sus reporteros a cubrir el acto. A su término publicarían íntegro el discurso de Huxley.

La nación era entonces una guerra en sí misma, como había sido antes tantas veces: estaba, de hecho, metida en varias guerras y cada una de ellas tenía abiertos varios frentes. Eran guerras que conformaban las fallas de la América moderna, como veremos a continuación.

Uno de los frentes tenía que ver con la expansión y la raza. En las dos Dakotas, George Armstrong Custer acababa de conducir al Séptimo de Caballería hacia su destrucción a manos de los primitivos salvajes que resistían ante la usurpación del hombre blanco. El día del discurso de Huxley se leía en primera plana del Washington Star que «los hostiles Sioux, bien comidos y pertrechados» acababan de perpetrar «una masacre de mineros».[7]

En el Sur se estaba luchando otra guerra, más importante pero igual de encarnizada: los demócratas blancos buscaban redimirse con la Reconstrucción, anticipándose a las elecciones presidenciales. En todo el Sur, las «asociaciones del rifle», o «del sable», o los más modestos «equipos de rifles» se estaban organizando y formando unidades de caballería y de infantería. Empezaban a salir a la luz algunos relatos de intimidación, apaleamientos, latigazos y asesinatos dirigidos contra los republicanos y los negros. Tras el asesinato de trescientos varones negros solo en Misisipi, un hombre, convencido de que podría persuadir al mundo de sus planes si los exponían los propios demócratas con sus palabras, rogó al New York Times que, «por amor de Dios», publicaran «el testimonio de los demócratas ante el Gran Jurado popular».[8]

Esto ya había comenzado a repercutir en los votos, que no cesaban de llegar —las elecciones se celebraban a lo largo de varios días—, y dos meses después el demócrata Samuel Tilden ganaba el voto popular con gran holgura. Pero nunca se presentaría a la presidencia: el secretario de Guerra republicano amenazó con revocar el voto, varios soldados federales armados con bayonetas comenzaron a patrullar Washington y los sudistas empezaron a hablar de reavivar la Guerra Civil. La crisis terminaría resolviéndose gracias a un comité especial extra constitucional y al acuerdo político: los republicanos renunciarían a los votos de tres estados —Luisiana, Florida y Carolina del Sur— y se quedarían con los de Oregón, —cruciales para mantener la presidencia— en la persona de Rutherford B. Hayes; retirarían del Sur las tropas federales y se abstendrían de intervenir en cuestiones propias de la zona, dejando a los negros que se las apañaran solos.

La guerra de la Hopkins tuvo menos prensa, pero no fue menos profunda: su desenlace ayudaría a definir hasta qué punto la nación iba a aceptar o a rechazar la ciencia moderna y, en menor medida, si prefería ser laica o seguiría siendo religiosa.

A las 11.00 de la mañana comenzó a salir gente al escenario. El primero fue Daniel Coit Gilman, presidente de la Hopkins, con Huxley de su brazo. Les seguían, en fila, el gobernador, el alcalde y otras personalidades. Cuando tomaron asiento se fueron acallando las conversaciones del público y se creó un ambiente de expectativa: esperaban una especie de declaración de guerra.

Huxley no tenía aspecto de guerrero: hombre de mediana estatura y de mediana edad —aunque ya tenía el pelo gris como el acero y las patillas casi blancas—, con un rostro que podría describirse como agradable, era, no obstante, implacable como un guerrero. Su lema: «Hay que poner los cimientos de la moral de una vez por todas». Era un científico brillante que llegaría a presidir la Royal Society, y aconsejaba a sus investigadores lo siguiente: «Ante cualquier hecho debéis sentaros como si fueseis niños pequeños y prepararos para abandonar toda idea preconcebida. Seguid con humildad el camino que os marque la naturaleza, incluso si conduce al abismo. Si no, no aprenderéis nada». Creía firmemente que todo aprendizaje tenía una finalidad, y afirmaba que «el mayor objetivo de la vida no es el conocimiento, sino la acción».

Para predicar con el ejemplo comenzó a hacer proselitismo de la fe en la razón humana. En 1876 ya se había convertido en el primer defensor mundial de las teorías evolucionistas y de la ciencia en general. De hecho, H.L. Mencken dijo que «fue él, más que ningún otro, quien propició el gran cambio en el pensamiento humano que marcó el siglo XIX».[9] El presidente Gilman hizo una breve presentación, muy sencilla, y el profesor Huxley comenzó su intervención.

Hablaba habitualmente sobre la evolución, pero ese día escogió un tema de mayor calado. Habló de los procesos de la indagación intelectual. La Hopkins tenía que distinguirse de todas las demás universidades estadounidenses. Destinada casi en exclusiva a la enseñanza de estudiantes de posgrado y a la promoción de la ciencia, el propósito de sus administradores no era competir con Harvard o Yale, a las que no consideraban ejemplo para sus fines, sino con las mayores instituciones europeas, sobre todo alemanas. Quizá solo en los Estados Unidos, una nación en proceso de creación, era viable crear una institución así que tuviera prestigio y respondiera a un concepto ya formado antes incluso de poner la primera piedra del edificio que la albergaría.

«Hablaba en voz baja, pero con claridad y nitidez»,[10] cuenta un oyente. «La audiencia prestaba atención a cada palabra que salía de sus labios, y de vez en cuando mostraba su aprobación con un aplauso». Otro apuntó que el método del profesor Huxley era «lento, preciso y claro», y que mantenía sus convicciones con «astucia y habilidad», y añadió: «Nunca afirma nada con esa actitud temeraria que en ocasiones consiente y excusa la convicción, sino más bien con la deliberación que acompañan a la investigación y a la pesquisa».

Huxley ensalzó la osadía de los objetivos de la Hopkins, expuso ampliamente sus propias teorías sobre la educación —teorías que no tardaron en conformar las de William James y John Dewey— y elogió lo que significaba la existencia de la Hopkins: «que ningún sectarismo político o eclesiástico» interferiría en la búsqueda de la verdad.

Lo cierto es que el discurso de Huxley, leído un siglo y cuarto después, resulta sorprendentemente anodino. Pero tanto él como la ceremonia dejaron en el país una impresión tan profunda que Gilman pasaría años intentando librarse de su aura, al mismo tiempo que luchaba por cumplir los objetivos que Huxley había aplaudido.

Y es que la palabra más significativa de toda la ceremonia fue una que no se dijo: ni uno solo de los participantes pronunció la palabra «Dios» ni hizo referencia alguna al Todopoderoso. Esta espectacular omisión escandalizó a aquellos a quienes preocupaba —o simplemente rechazaban— una visión mecanicista del universo que, necesariamente, prescindía de la divinidad. Y llegaba en una era en que las universidades estadounidenses tenían casi doscientas cátedras de Teología financiadas por donaciones,[11] frente a menos de cinco de medicina. En una de ellas, el presidente de la Drew University había afirmado que, tras mucho estudio y experiencia, había llegado a la conclusión de que solo los ministros del Evangelio debían ser profesores universitarios.

La omisión sirvió también como declaración: la Hopkins perseguiría la verdad sin importarle a qué abismo la llevara.

En ningún área ha resultado la verdad tan amenazadora como en el estudio de la vida. En ningún área estaban los Estados Unidos tan rezagados, respecto al resto del mundo, como en el estudio de las ciencias de la vida y la medicina. Y en esa área en concreto la influencia de la Hopkins llegaría a ser inmensa.

En 1918, cuando Estados Unidos entró en guerra, la nación estaba en condiciones de apoyarse en los cambios que habían forjado en gran medida algunos hombres vinculados a la Hopkins; el ejército de los Estados Unidos había movilizado a aquellos hombres y los había incluido en una fuerza especial, centrada y disciplinada, dispuesta a lanzarse contra el enemigo.

En aquel momento las dos preguntas más importantes que se hacía la ciencia eran: « ¿Qué puedo saber?» y « ¿Cómo puedo saberlo?».

Ciencia y religión intervienen en la primera de ellas: cada una puede saber una parte. La religión, y en cierto modo la filosofía, creen que pueden conocer la respuesta a otra pregunta: « ¿Por qué?», o al menos pueden formularla.

Pero para la mayoría de las religiones la respuesta solo surge del modo en que Dios lo ha ordenado. La religión es conservadora, y aunque alguna proponga un nuevo Dios, lo único que crea es un nuevo orden.

El «por qué» es un interrogante demasiado profundo para la ciencia. La ciencia cree que lo único que puede aprender es «cómo» ocurre algo.

La revolución de la ciencia moderna, sobre todo de la ciencia médica, no comenzó cuando la ciencia se centró en la respuesta al « ¿Qué puedo saber?», sino cuando cambió su método a la hora de preguntar, « ¿Cómo puedo saberlo?», modificando así también su respuesta.

Esta respuesta no solo entraña un propósito académico: también afecta a la forma en que la sociedad se gobierna a sí misma y rige su estructura y la forma de vida de sus ciudadanos. Si una sociedad cree a pies juntillas aquella frase de Goethe, «No puedo hacer tan imposiblemente alto aprecio del Verbo», si cree que sabe la verdad y piensa que no precisa cuestionar sus creencias, esa sociedad tiene mayor predisposición a promulgar decretos rígidos y será menos proclive a los cambios. Si deja margen a la duda sobre la verdad, tiene más posibilidades de ser libre y abierta.

En el contexto —más estrecho— de la ciencia, la respuesta determinará la forma en que los individuos exploran la naturaleza. Y, en definitiva, cómo se practica la ciencia. Y la manera de responder a una pregunta, la metodología, tiene tanto peso como la pregunta misma, dado que el método empleado para preguntar es subyacente al conocimiento y a menudo determina lo que uno descubre: la forma en que uno hace la pregunta dicta o, al menos, delimita la respuesta.

De hecho, la metodología importa más que cualquier otra cosa. En la metodología se incluye, por ejemplo, la conocida teoría de Thomas Kuhn sobre los avances de la ciencia. Kuhn dio un amplio uso al vocablo «paradigma» al cuestionar que en cualquier momento dado, a lo largo del tiempo, un paradigma determinado, un tipo de verdad percibida, dominará el pensamiento en cualquier ciencia. Otros han aplicado este concepto a otros campos, no científicos.

Según Kuhn, el paradigma prevalente tiende a paralizar el progreso de forma indirecta, al crear un obstáculo mental para las ideas creativas; pero también directamente, al bloquear —por ejemplo— los fondos destinados a la investigación e impedir que vayan a parar a ideas realmente nuevas, especialmente si entran en conflicto con el paradigma. Sostiene que, a pesar de todo, los investigadores acaban encontrando lo que él denomina la «anomalía», que es lo que no encaja en el paradigma. Cada una de estas anomalías erosiona los cimientos del paradigma y, cuando se acumulan demasiadas, lo minan y lo derriban. Entonces es cuando los científicos salen en busca de un nuevo paradigma que explique los hechos antiguos y los nuevos.

Pero el proceso —y el progreso— de la ciencia es más fluido de lo que indica el concepto de Kuhn. Se mueve como una ameba, con bordes redondeados y poco definidos. Y lo más importante: el método importa. La propia teoría de Kuhn reconoce que la fuerza motriz que impulsa el movimiento de una explicación a otra procede de la metodología, de lo que llamamos «método científico». Él, sin embargo, toma como axioma que aquellos que se hacen preguntas son los que constantemente ponen a prueba las hipótesis existentes. En realidad, con una metodología que investigue y pruebe las hipótesis independientemente del paradigma, el progreso es inevitable. Sin esa metodología, el progreso se queda en algo meramente fortuito.

Sin embargo, los que investigan la naturaleza no siempre han aplicado el método científico. A lo largo de la historia, los investigadores que han intentado penetrar en el mundo natural, en lo que nosotros llamamos ciencia, se han apoyado exclusivamente en el cerebro, en la razón. Estos investigadores creyeron que podrían llegar a conocer cualquier cosa si su conocimiento siguiera una determinada lógica a partir de lo que consideraban una premisa fundada. Y basaban esas premisas, sobre todo, en la observación.

Este compromiso con lo lógico, sumado a la ambición que el hombre sentía por ver el mundo en su totalidad, de forma integral y cohesionada, lo que hacía era poner límites a la ciencia en general y a la medicina en particular. El principal enemigo del progreso, por irónico que parezca, fue la razón pura. Y durante dos milenios y medio, dos mil quinientos años, la forma en que los médicos trataron a sus pacientes no conoció progreso alguno.

No se puede culpar de esta falta de progreso ni a la religión ni a la superstición. En Occidente, desde al menos quinientos años antes del nacimiento de Cristo, la medicina era, en gran medida, laica. Los sanadores hipocráticos —el corpus hipocrático está escrito por personas muy diversas— gestionaban templos y aceptaban teorías pluralistas que explicaran las enfermedades mientras seguían buscando explicaciones materiales.

El mismo Hipócrates, por ejemplo, que nació aproximadamente en el año 460 a. C., llegó a parodiar algunas teorías que afirmaban que la epilepsia se debía a una intervención divina en uno de los textos hipocráticos más famosos de los que se le atribuyen directamente a él, Sobre la enfermedad sagrada. Él y sus seguidores defendían la observación precisa, y después teorizaban. En los textos se leen afirmaciones como: «Una teoría es un recuerdo compuesto de cosas que se asumen con la percepción de los sentidos»,[12] «Las conclusiones que son simplemente verbales no pueden dar frutos», o «Yo apruebo que se teorice, incluso si esa teoría se basa en un mero incidente y extrae sus conclusiones en virtud de los fenómenos».

Pero ese enfoque, si bien puede sonar a investigador o a científico moderno, carecía de dos elementos de importancia singular.

El primero: Hipócrates y sus pares se limitaban a observar la naturaleza. No indagaban en ella. Y era comprensible, hasta cierto punto. Pero los autores de los textos hipocráticos no probaban sus conclusiones ni sus teorías. Una teoría tiene que hacer una predicción que resulte útil o que sea científica —tiene que afirmar categóricamente: «Si pasa esto, entonces pasa tal cosa…»—, y demostrar esa predicción es la parte más importante de la metodología moderna. Una vez probada la predicción, tiene que venir la siguiente. El avance no se puede detener.

Sin embargo, los que escribieron los textos hipocráticos observaban pasivamente y razonaban activamente. Sus cuidadosas observaciones hablaban de secreción de moco, sangrado menstrual y evacuaciones líquidas en enfermos de disentería; observaron el comportamiento de la sangre, que con el paso del tiempo se divide en capas: una prácticamente transparente, otra que es como un suero amarillento y otra oscura. Basándose en estas observaciones aventuraron la hipótesis de que existen cuatro tipos de fluidos corporales o «humores»:[13] sangre, flema, bilis y bilis negra. Esta terminología ha pervivido hasta la actualidad en la expresión «inmunidad humoral», que hace referencia a algunos elementos del sistema inmune que circulan por la sangre, como los anticuerpos.

Esta hipótesis tenía sentido, se correspondía con lo observado y podía explicar muchos síntomas. Explicaba, por ejemplo, que la tos la ocasiona la flema que fluye hacia el pecho. Al ver a la gente expulsando flema al toser, se sabía que esta conclusión tenía sentido.

En un sentido más amplio, la hipótesis también se acomodaba a la forma en que los griegos contemplaban la naturaleza: observaban las cuatro estaciones, cuatro aspectos del entorno (el frío, el calor, la humedad y la sequedad) y cuatro elementos (la tierra, el aire, el fuego y el agua).

Hubo que esperar seiscientos años para que se produjera el siguiente avance notable en medicina, que llegó con Galeno. Galeno, no obstante, no se apartó de estas enseñanzas, lo que hizo fue sistematizarlas y perfeccionarlas, y declaró: «He hecho por la medicina tanto como Trajano por el Imperio romano al construir puentes y caminos por toda Italia. He sido yo, y solo yo, el que ha mostrado el auténtico camino de la medicina.[14] Hay que admitir que Hipócrates ya había asegurado la ruta… Había preparado el camino, pero yo lo he hecho transitable».

Galeno no se limitó a la observación pasiva. Diseccionó animales y, aunque no realizó autopsias a seres humanos, ejerció como médico de los gladiadores, cuyas heridas le permitieron ver qué había muy por debajo de la piel. De este modo, sus conocimientos de anatomía pudieron llegar mucho más lejos que los de cualquiera de sus predecesores. Pero él siguió siendo sobre todo un teórico, un lógico: impuso un orden en el corpus hipocrático, reparó conflictos, razonó con claridad y demostró con ello que si uno aceptaba sus premisas, sus conclusiones parecían inevitables. Convirtió la teoría de los humores en algo perfectamente lógico, incluso elegante. Como indica el historiador Vivian Nutton, elevó la teoría a un nivel verdaderamente conceptual, separando los humores de la correlación directa con los fluidos corporales y convirtiéndolos en entidades invisibles, «reconocibles solo por la lógica».[15]

Las obras de Galeno se tradujeron al árabe y sustentaron toda la medicina occidental e islámica durante casi quinientos años antes de sufrir un cambio realmente importante. Como los autores hipocráticos, Galeno creía que una enfermedad era en esencia el resultado de un desequilibrio del cuerpo. También pensaba que ese equilibrio se podía restablecer con la intervención del médico, que podía así tratar la enfermedad y curarla. Si había un tóxico en el cuerpo, había que sacarlo mediante la evacuación: haciendo sudar, orinar, defecar o vomitar al enfermo. Esas eran las cuatro formas de restablecer el equilibrio. Y esa creencia condujo a los médicos a recomendar laxantes, purgas, emplastos de mostaza y otras recetas que castigaban al cuerpo y provocaban la formación de vesículas. De todas las prácticas de la medicina, una de las más duraderas —aunque a nosotros nos resulte hoy incomprensible—, que respondía a la extensión lógica del pensamiento tanto de Hipócrates como de Galeno y que ambos la recomendaron, fue la de la sangría. La sangría era una de las terapias más habituales para tratar cualquier tipo de trastorno.

Bien entrado el siglo XIX, Hipócrates y la mayoría de sus seguidores continuaban creyendo que no había que interferir en los procesos naturales. Los distintos tipos de purgas estaban pensados para aumentar o acelerar los procesos naturales, no para impedir que se produjeran. El pus, por ejemplo, que se encontraba en todo tipo de heridas, se consideraba algo necesario para la curación. Hasta finales del siglo XIX, los médicos no hicieron nada para evitar que se produjera. Eran, incluso, reacios a drenarlo, y lo denominaban «pus loable».

De manera similar, Hipócrates despreciaba la cirugía, que consideraba «invasiva»: algo que interfería con el curso de la naturaleza. La contemplaba, además, como una habilidad puramente mecánica que estaba fuera del alcance de los médicos, que desarrollaban su función en un ámbito más intelectual. Esta arrogancia intelectual ejemplifica la actitud de los médicos occidentales durante más de dos mil años.

No quiero decir con esto que los textos de Hipócrates y Galeno representaran, durante dos mil años, los únicos constructos teóricos para explicar la salud y la enfermedad. En ese tiempo se aportaron muchas ideas y teorías sobre el funcionamiento del organismo o el desarrollo de la enfermedad, y dentro de la tradición hipocrática-galénica se fue fraguando una escuela de pensamiento rival que valoraba la experiencia y el empirismo y desafiaba a la teoría pura.

Es imposible resumir todas estas teorías en unas cuantas frases, pero casi todas ellas tenían en común algunos conceptos: que la salud es un estado de equilibro y armonía y la enfermedad el resultado de un desequilibrio interno del organismo, o de una influencia externa, del entorno, como las miasmas. O bien, una combinación de ambos.

A principios del siglo XVI, tres hombres comenzaron al menos a cuestionar los métodos de la medicina. Paracelso declaró que él investigaría la naturaleza, pero «no siguiendo aquello que enseñaban los antiguos, sino mediante nuestra propia observación de la naturaleza, confirmando todo con experimentos y razonando al respecto».[16]

Vesalio diseccionó cadáveres humanos y concluyó que las averiguaciones de Galeno procedían de animales y contenían numerosos errores. Vesalio fue condenado a muerte por sus actos, aunque acabaron conmutándole la pena.

Fracastoro fue astrónomo, matemático, botánico y poeta. Lanzó la hipótesis de que la enfermedad tenía una causa específica: «Pasa de una cosa a otra y se origina por infección de una partícula imperceptible». Un historiador médico calificó el corpus de su obra de «cumbre seguramente nunca igualada por nadie, desde Hipócrates a Pasteur».[17]

Entre los contemporáneos de estos tres hombres se encontraban Martín Lutero y Copérnico, hombres que cambiaron el mundo. En la teoría de la medicina las ideas innovadoras de Paracelso, Vesalio y Fracastoro no cambiaron el mundo. En la práctica de la medicina, no cambiaron nada en absoluto.

Pero el enfoque que ellos proponían agitó un poco las aguas, mientras el escolasticismo medieval, que despreciaba casi todos los campos de la investigación, comenzaba a decaer. En 1605, Francis Bacon, en De rerum novarum, atacó el método de razonamiento puramente deductivo de la lógica y dijo de Aristóteles que era un «esclavo de su lógica, a la que convirtió en algo polémico y prácticamente inútil». También afirmó que «la lógica que se emplea actualmente sirve más para fijar y dar estabilidad a los errores que se basan en las nociones comúnmente recibidas que para ayudar a encontrar la verdad. Así que hace más daño que bien».

En 1628, Harvey describió el curso de la circulación sanguínea, probablemente el mayor logro de la medicina, y desde luego el más importante hasta finales del siglo XIX. Europa era un hervidero intelectual. Medio siglo después, Newton revolucionó la física y las matemáticas, y su contemporáneo, John Locke —que se había formado como médico—, insistió en la importancia de llegar al conocimiento a través de la experiencia. En 1753, James Lind lideró un experimento controlado con marinos británicos que fue pionero en su campo, y demostró que el escorbuto podía evitarse comiendo lima. Desde entonces se ha dado a los británicos el sobrenombre de «limeys». Tras demostrarse esto, y siguiendo a Locke, David Hume lideró el movimiento denominado «empirismo». Su contemporáneo John Hunter llevó a cabo un brillante estudio científico de la cirugía, que la elevó por encima de su consideración de práctica de barbero. Hunter realizó además algunos experimentos científicos modélicos, incluso en su propia persona: se infectó con pus de un enfermo de gonorrea para demostrar una hipótesis. En 1798 publicó su trabajo Edward Jenner, alumno suyo, al que Hunter había aconsejado: «No pienses, inténtalo».[18] Siendo aún un joven estudiante había oído decir a una lechera que no podía coger la viruela, porque ya tenía la viruela bovina. Este virus se parece tanto al de la viruela común que quien se expone a él queda inmunizado contra ella. La viruela bovina solo llega a ser grave en muy contados casos. El virus que la provoca se llama «vaccinia virus», o «virus vacuna»: toma su nombre del término «vacunación».

El trabajo de Jenner sobre la viruela del ganado supuso un hito, pero no porque fuese el primero en inmunizar a la gente contra la viruela: en China, en la India y en Persia ya se habían desarrollado, mucho tiempo atrás, diversas técnicas para exponer a los niños a la viruela e inmunizarlos, y en Europa, al menos desde el siglo XVI , la gente de a pie —no los médicos— tomaba materia de una pústula de un infectado que sufriera un cuadro benigno de viruela y la aplicaban sobre un arañazo practicado en la piel de los que aún no habían pasado la enfermedad. La mayoría de la gente que se infectó así desarrolló cuadros benignos y quedó inmunizada. En 1721, en Massachusetts, Cotton Mather, siguiendo el consejo de un esclavo africano, puso en práctica la técnica y evitó una epidemia letal. Pero esta técnica, llamada «variolización», podía matar; era mucho más seguro inocular la viruela bovina.

Desde el punto de vista científico, sin embargo, la contribución más importante de Jenner fue su rigurosa metodología. De su propio hallazgo dijo: «Lo he puesto sobre una roca de la que sabía que no podía moverse antes de invitar a la gente a echarle un vistazo».[19]

Pero las ideas mueren luchando: mientras Jenner realizaba sus experimentos, a pesar del enorme aumento del conocimiento del cuerpo debido a Harvey y Hunter, la práctica de la medicina apenas había cambiado. Y muchos médicos, si no la mayoría, seguían viendo la medicina simplemente como un compendio de lógica y observación.

En Filadelfia, dos mil doscientos años después de Hipócrates y mil seiscientos después de Galeno, Benjamin Rush —pionero en enfermedades mentales y firmante de la Declaración de Independencia, además de ser el médico más destacado de Estados Unidos— seguía aplicando la lógica y la observación para construir, para la medicina, «un sistema más simple y coherente del que se había visto jamás».[20]

En 1796 adelantó una hipótesis tan lógica y elegante, pensaba él, como la física de Newton. Observó que las fiebres siempre cursaban con enrojecimiento de la piel, y llegó a la conclusión de que aquello lo provocaba la distensión de los capilares, por lo que la causa inmediata de la fiebre tenía que ser una «acción convulsiva anormal» en dichas venas. Dio un paso más y concluyó que todas las fiebres eran el resultado de una perturbación en los capilares, y como estos formaban parte del sistema circulatorio, pensó que se tenía que producir una situación de hipertensión en todo el sistema. Rush propuso reducir esta acción convulsiva mediante un «vaciado». Es decir, una venesección. O sangría… Tenía sentido.

Fue uno de los más acérrimos defensores de la llamada «medicina heroica». El heroísmo, naturalmente, correspondía a los pacientes. A principios del siglo XIX se celebraban sus teorías en toda Europa, y un médico londinense dijo que Rush reunía «sagacidad y juicio en grado prácticamente sin precedentes».[21]

Hoy en día se nos recuerda hasta qué punto el establishment médico aceptó la sangría como práctica habitual con el nombre del diario médico británico The Lancet, uno de los más importantes del mundo. Lancet, que significa «lanceta» en inglés, es el nombre del instrumento que utilizaban los médicos para practicar un corte en la vena del paciente.

Pero si el primer fallo de la medicina —un fallo que se mantuvo inmutable durante dos milenios y que fue desgastándose gradualmente durante los siguientes tres siglos— fue no investigar la naturaleza mediante experimentos y limitarse a sacar conclusiones a partir de la observación, el momento de corregirlo estaba a punto de llegar.

¿Qué puedo saber? ¿Cómo puedo saberlo?

Si la razón era lo único que podía resolver los problemas matemáticos, si Newton podía exponer sus teorías valiéndose de la física, ¿por qué no podía el hombre deducir, a través de la razón, cómo funcionaba el organismo? ¿Por qué aplicar exclusivamente la razón conducía al fracaso de un modo tan claro cuando se trataba de la medicina?

Una explicación posible es que las teorías de Hipócrates y Galeno ofrecían un sistema de terapias que parecían producir el efecto deseado, parecían funcionar, por eso su modelo se perpetuó durante tanto tiempo, no solo por su coherencia lógica, sino porque parecía dar resultado.

De hecho, la sangría —hoy denominada flebotomía— puede ser de ayuda en muchas enfermedades, como la policitemia, un trastorno genético poco habitual que hace que quien lo sufre genere demasiada sangre, o la hemocromatosis, cuando la sangre contiene un exceso de hierro. En los casos de edema pulmonar agudo —mucho más comunes—, cuando los pulmones se encharcan, puede aliviar los síntomas inmediatos: por eso se emplea todavía ocasionalmente. O si se produce una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, el exceso de líquido en los pulmones puede resultar muy incómodo para el enfermo, y en último término fatal si el paciente no consigue bombear y expulsar ese líquido. Como al practicar una sangría a las personas que estaban en estas situaciones se vio que mejoraban, esto afianzó la teoría.

Incluso cuando los médicos observaban que la sangría debilitaba al paciente, dicho debilitamiento se consideraba algo positivo: si tenía fiebre y se le practicaba una sangría, el paciente se quedaba pálido, lo que para ellos era señal de que el tratamiento había funcionado.

Y una cosa más: la pérdida de sangre siempre iba acompañada de una sensación de euforia, lo que también contribuía a reforzar como algo positivo la teoría de Hipócrates y Galeno, tanto entre los médicos como entre los pacientes.

Hubo otras terapias que, en cierto modo, también funcionaron. A finales del siglo XIX, mucho después de finalizada la Guerra Civil estadounidense, la mayoría de los médicos y pacientes seguían viendo el cuerpo como un todo interdependiente, y seguían creyendo que un síntoma concreto era consecuencia de un desequilibrio o una falta de armonía en todo el organismo. Consideraban la enfermedad como algo intrínseco al cuerpo, algo que el propio cuerpo generaba. Como ha señalado el historiador Charles Rosenberg, incluso la viruela —a pesar de su desarrollo clínico, ya conocido, y del hecho de que la vacuna contribuyera a evitarla— se consideraba la manifestación de una enfermedad sistémica.[22] Y las corrientes médicas que no estaban dentro del modelo hipocrático-galénico —desde la quiropraxia y las subluxaciones hasta el yin y el yang de la medicina china— también tendían a contemplar la enfermedad como el resultado de un desequilibrio que tenía lugar dentro del organismo.

Médicos y pacientes querían que las terapias aumentasen y acelerasen el proceso natural de curación, no que bloqueasen el curso natural de la enfermedad.[23] El estado del organismo podía alterarse si se prescribían para su sanación sustancias tóxicas como el mercurio, el arsénico, el antimonio o el yodo. Y aquello era lo que hacían las terapias destinadas a formar vesículas en el cuerpo o a provocar la sudoración o el vómito. Un médico que se enfrentó a un caso de pleuresía, por ejemplo, prescribió alcanfor y anotó que «el paciente había sentido un alivio inmediato debido a la profusa sudoración».[24] Estaba convencido de que se había curado gracias a su intervención.

Pero la mejora de un paciente no siempre demuestra que una terapia funciona. Por ejemplo, la edición del Merck Manual of Medical Information de 1889 recomendaba un centenar de tratamientos para la bronquitis, todos ellos con sus correspondientes seguidores incondicionales. Sin embargo, el encargado de aquella edición del manual reconocía que «ninguno había funcionado». En él se recomendaban también, entre otras cosas, el champán, la estricnina y la nitroglicerina para quien se marease en un barco.

Cuando quedaba claro que una terapia no funcionaba entraba en juego la relación, más o menos íntima, entre médico y paciente, dando más emoción a la ecuación. Pero hay una certeza que no ha variado desde Hipócrates hasta ahora: cuando se enfrentan a un caso desesperado, los médicos no suelen tener el valor de quedarse quietos. Y de ese modo, igual de desesperado que su paciente, el médico tiende a intentar cualquier cosa, incluso algunas que sabe que no funcionarán, siempre y cuando no sean perjudiciales. Eso le da cierta tranquilidad al enfermo.

Un especialista en cáncer admite que hace exactamente eso: «Si estoy tratando a un paciente desesperado, sumido en el llanto, le recetaré una dosis baja de interferón alfa, aunque yo sepa que con eso no se ha curado nadie. No tiene efectos secundarios y al enfermo le da esperanza».

El cáncer nos deja otros ejemplos: no hay evidencia científica de que la equinácea tenga el menor efecto curativo, y sin embargo en Alemania se receta habitualmente a los pacientes terminales de esta enfermedad. Los médicos japoneses también recetan placebos en sus tratamientos. Steven Rosenberg, científico del National Cancer Institute y primera persona que estimuló el sistema inmune para curar el cáncer, además de dirigir el equipo que llevó a cabo los primeros experimentos con terapias genéticas en humanos, señala que durante años se ha recomendado la quimioterapia a prácticamente todos los enfermos de cáncer de páncreas, a pesar de que se ha demostrado que no hay un solo tratamiento de quimioterapia que haya conseguido prolongarles la vida a fecha de hoy. En el momento de escribir esto, los investigadores han demostrado que la gemcitabina puede aumentar la esperanza de vida uno o dos meses, pero es altamente tóxica.

Otro factor que podría explicar el fracaso de la lógica y la observación, cuando se aplican de forma aislada, en el avance de la medicina es que, a diferencia de la física —que emplea una forma de lógica, la matemática, como lenguaje natural—, la biología no se presta a la lógica. Leo Szilard, un destacado físico, dio esta explicación cuando se quejó de que tras pasar de la física a la biología no había vuelto a bañarse tranquilo:[25] cuando ejercía de físico solía abandonarse a la calidez de la bañera para reflexionar sobre un problema, darle un par de vueltas y razonar la posible solución. Pero cuando se hizo biólogo cada vez que pensaba en una cuestión tenía que salir de la bañera para estudiarla.

De hecho, la biología es caos. Los sistemas biológicos no son el producto de la lógica sino de la evolución, un proceso nada elegante. La vida no elige el mejor plan lógico para hacer frente a una situación desconocida: se adapta a lo que ya existe. Gran parte del genoma humano incluye genes que se han «conservado», es decir, que son en esencia los mismos que los que presentan las especies más básicas. La evolución se construye sobre lo que ya existe.

Los resultados no muestran unas líneas rectas como las de la lógica, sino irregulares y confusas. Podemos establecer una analogía con una granja que pretendemos que sea eficiente desde el punto de vista energético: si la construimos partiendo de cero, la lógica nos llevará a emplear determinados materiales, diseñaremos las puertas y ventanas teniendo en mente el gasto de kilovatios hora, tal vez instalaremos paneles solares en el tejado, etc. Pero si uno quiere hacer que una granja del siglo XVIII sea eficiente, tendrá que adaptarla lo mejor posible. Y también aplicará la lógica, claro: hará lo que resulte más sensato teniendo en cuenta lo que tiene como punto de partida. Sellará y aislará la edificación e instalará una caldera nueva o una bomba de calor. La vieja granja será, seguramente, la mejor posible teniendo en cuenta con qué empezamos, pero será irregular, y en cuanto al tamaño de las ventanas, la altura de los techos o los materiales de construcción, tendrá pocas similitudes con los diseños modernos que partan de cero y que busquen la máxima eficiencia energética.

Para que la lógica tenga alguna utilidad en la biología es preciso aplicarla partiendo de un punto determinado, utilizando las reglas de juego existentes. Por eso Szilard tenía que salir de la bañera para estudiar los casos.

Al final, la lógica y la observación tampoco lograron explicar cómo funcionaba el cuerpo, y no porque las hipótesis y el paradigma de Hipócrates no tuvieran validez, sino porque ni la lógica ni la observación probaban las hipótesis con rigor.

Cuando los investigadores comenzaron a aplicar algo parecido al método científico moderno, las viejas hipótesis se vinieron abajo.

En 1880 se habían logrado enormes avances en otras ciencias, avances que habían comenzado siglos atrás con la revolución en el empleo de la medición cuantitativa. Bacon y Descartes, aunque tenían puntos de vista distintos respecto a la utilidad de la lógica pura, ofrecieron un marco filosófico que abría la puerta a nuevas formas de ver el mundo natural. En cierto modo, Newton había tendido un puente que salvaba las diferencias entre ambos y que haría avanzar las matemáticas a través de la lógica basándose en la experimentación y la observación para confirmar los resultados. Joseph Priestley, Henry Cavendish y Antoine-Laurent Lavoisier crearon la química moderna y penetraron en el mundo natural. Especialmente importante para la biología fue la descodificación de la química de la combustión y el uso de estas investigaciones para desvelar los procesos químicos de la respiración.

Pero, a pesar de todos esos avances, en 1800 Hipócrates y Galeno habrían reconocido la mayor parte de las prácticas médicas en boga y se habrían mostrado de acuerdo con ellas. En esos tiempos, la medicina seguía siendo lo que un historiador llamó «el brazo marchito de la ciencia».[26]

En el siglo XIX eso comenzó a cambiar por fin, y lo hizo con extraordinaria rapidez. Tal vez el mayor avance llegó con la Revolución francesa, cuando el nuevo Gobierno francés estableció lo que se dio en llamar «la Escuela Clínica de París». Uno de los líderes de este movimiento fue Xavier Bichat, que diseccionó órganos y descubrió que estaban compuestos de materiales diferentes, que muchas veces se encontraban en capas a las que llamó «tejidos»; otro fue René Laennec, inventor del estetoscopio.

Entre tanto, la medicina comenzó a hacer uso de otras medidas objetivas y matemáticas. Esto también era nuevo. Los escritos hipocráticos determinaban que los sentidos del médico eran más importantes que cualquier medición objetiva, de modo que a pesar del empleo que de la lógica hacía la medicina, los médicos siempre evitaron aplicar las matemáticas al estudio del cuerpo o de la enfermedad. En la década de 1820, los médicos franceses comenzaron a usar los termómetros: se habían descubierto doscientos años atrás. Y comenzaron, asimismo, a sacar partido a métodos para medir con precisión el pulso y la presión sanguínea que se habían descubierto en el siglo XVIII.

En aquella época, en París, Pierre Louis había dado un paso aún más importante. En los hospitales, donde esperaban la ayuda de la caridad cientos de casos, cotejó los resultados de los distintos tratamientos que se administraban a varios pacientes con la misma enfermedad. Para ello utilizó el análisis matemático más básico, el aritmético. Por primera vez en la historia, un médico creaba una base de datos sistemática y fiable. Cualquier médico podría haberlo hecho antes, porque para ello no se requerían microscopios ni destreza tecnológica: lo único que hacía falta era tomar notas con rigor.

Pero el momento en que la medicina moderna se apartó realmente de la clásica lo marca el estudio de la anatomía patológica que realizaron Louis y otros. Cotejaron los tratamientos con los resultados para llegar a una conclusión respecto a la eficacia de aquellos (se negaba a practicar sangrías a los pacientes, porque le parecía una terapia inútil), emplearon la autopsia para relacionar las condiciones en que se encontraban los órganos con los síntomas que había presentado el enfermo, diseccionaron órganos, compararon los órganos enfermos con otros sanos y descubrieron con detalle y precisión cómo realizaban sus funciones.

Lo que descubrieron fue sorprendente y persuasivo, y condujo a una nueva concepción de la enfermedad: tenía identidad propia y existencia objetiva. En el siglo XVII, Thomas Sydenham había comenzado a clasificar las enfermedades, pero él y sus seguidores continuaban percibiendo la enfermedad como el resultado de una serie de desequilibrios, igual que Hipócrates y Galeno. Con Louis se iniciaba una nueva nosología: la clasificación y la enumeración de las enfermedades.

La enfermedad comenzó a verse como algo que invadía las partes sólidas del cuerpo, como una entidad independiente y no como un desorden de la sangre. Este fue un primer paso fundamental de un proceso que se convertiría en revolucionario.

No convenía exagerar la influencia de Louis y de lo que se conocería como «el sistema numérico». Estos avances —el estetoscopio, el laringoscopio, el oftalmoscopio, los aparatos para medir la temperatura y la presión sanguínea— creaban distancia entre el médico y el paciente, pero también entre el paciente y la enfermedad. Cosificaban a la humanidad. Y aunque este movimiento parisino fue condenado nada menos que por Michel Foucault,[27] precisamente por deshumanizar el cuerpo humano, todos estos pasos supusieron un avance para la medicina.

Pero el movimiento sufrió también la condena de sus contemporáneos. Un crítico se quejaba así: «La práctica de la medicina según este punto de vista es totalmente empírica, queda despojada de toda introducción racional y se queda en los grados más bajos de la observación experimental y de los hechos fragmentarios».[28]

A pesar de las críticas, el sistema numérico comenzó a ganar adeptos a toda velocidad. En Inglaterra, en las décadas de 1840 y 1850, John Snow comenzó a aplicar las matemáticas a la epidemiología de una forma novedosa. Había realizado minuciosas observaciones del patrón de los brotes del cólera, anotando quién enfermaba y quién no, dónde y cómo vivían los que enfermaban y los que se mantenían sanos. Trazó el recorrido de la enfermedad y llegó hasta un pozo contaminado en Londres. Llegó a la conclusión de que lo que provocaba la enfermedad era el agua contaminada. Su labor de detective fue brillante, como lo fue su estudio de la epidemiología. William Budd tomó una parte de la metodología de Snow y la aplicó enseguida al estudio de la fiebre tifoidea.

Snow y Budd no necesitaban conocimientos científicos ni hallazgos de laboratorio para llegar a sus conclusiones. Y lo hicieron en la década de 1850, antes del desarrollo de la teoría de los gérmenes. Igual que ocurría con el estudio de Louis, que había demostrado que la sangría no solo era inútil, sino también perjudicial, en muchos aspectos su trabajo podría haberse realizado un siglo antes, o diez, pero reflejaba una nueva manera de mirar al mundo, de buscar una explicación, una nueva metodología y un nuevo empleo de las matemáticas como herramienta analítica.[29]

La medicina fue avanzando a base de ir incorporando información de otras ciencias. Algunos conocimientos del ámbito de la física permitieron a los investigadores hacer un seguimiento de los impulsos eléctricos a través de los axones. Los químicos estaban desglosando los componentes de la célula. Y cuando los investigadores comenzaron a utilizar una herramienta nueva y excelente —el microscopio con lentes acromáticas, que comenzó a usarse en la década de 1830—, se abrió un universo aún más amplio. En este universo los alemanes tomaron la delantera, en parte porque los franceses utilizaban menos el microscopio y en parte porque los médicos franceses de mediados del XIX eran, en general, menos decididos en materia de experimentación, menos activos a la hora de crear un entorno controlado para poner a prueba o, incluso, manipular la naturaleza. No es casual que los gigantes franceses Pasteur y Claude Bernard, que llevaron a cabo experimentos con animales, no asistieran a una facultad de Medicina. Parafraseando el consejo de Hunter a Jenner, el fisiólogo Bernard dijo a un estudiante estadounidense: « ¿Para qué piensa? Experimente todo lo que pueda, y luego piense».[30]

Mientras, en Alemania, Rudolf Virchow —que, como Bernard, se licenció en Medicina en 1843— estaba creando el campo de la patología celular, que sustentaba la idea de que la enfermedad comenzaba en las células. Empezaron a establecerse allí grandes laboratorios en torno a brillantes científicos que, más que en ninguna otra parte, investigaban la naturaleza a fondo con sus experimentos. Jacob Henle, el primer científico en formular la teoría moderna de los gérmenes, nos recordó a Francis Bacon al afirmar que «la Naturaleza solo responde cuando le preguntamos».[31]

En Francia, escribía Pasteur: «Estoy a punto de desvelar un misterio, y el velo es cada vez más fino».

Nunca se había vivido un momento tan emocionante en la medicina. Se estaba abriendo todo un universo. Pero salvo los descubrimientos sobre el cólera y la fiebre tifoidea —que obtuvieron una discreta acogida—, solo una pequeña parte de aquel conocimiento se podía trasladar a la cura o a la prevención de las enfermedades. Y gran parte de lo que se descubría no se entendía. En 1868, por ejemplo, un investigador suizo aisló el ácido desoxirribonucleico (ADN) del núcleo de una célula, pero no tenía ni idea de cuál era su función. Tuvieron que pasar tres cuartos de siglo, con ocasión de una investigación relacionada con la pandemia de gripe de 1918, para que se empezara a especular tímidamente —no hablamos ya de demostrar nada— con el hecho de que el ADN fuese portador de información genética.

Así que los avances científicos condujeron, paradójicamente, al «nihilismo terapéutico». Los médicos estaban desencantados con los tratamientos tradicionales, pero no tenían con qué sustituirlos. En respuesta a los descubrimientos de Louis y el resto, Jacob Bigelow expuso en un gran discurso, pronunciado en Harvard en 1835, que «según la opinión imparcial de la mayoría de los hombres de la medicina con sólido juicio y larga experiencia, las cifras de enfermedad y muerte que se ven en todo el mundo serían más bajas si se dejara que la enfermedad campara por sí misma».[32]

Aquel discurso caló muy hondo, pues expresaba el caos en el que había caído la medicina y la frustración de quienes la practicaban. Los médicos estaban empezando a abandonar el enfoque que habían aplicado hasta hacía poco y, apenas convencidos de la utilidad de las terapias, se mostraban cada vez menos intervencionistas. Mientras a principios del siglo XIX Rush abogaba en Filadelfia por las saludables sangrías —y su decisión era muy aplaudida—, en 1862, en la misma ciudad,[33] un estudio mostraba que de 9502 casos, los médicos habían practicado sangría «solo en uno de ellos».

También la gente de a pie estaba perdiendo la fe: se volvían reacios a someterse a las torturas de la medicina heroica. Y como las nuevas conclusiones a las que se llegaba por la medicina tradicional no habían dado lugar a nuevas terapias, comenzaron a surgir ideas opuestas respecto a la enfermedad y su tratamiento. Algunas de esas teorías se movían en el campo de la pseudo ciencia, o tenían tan poco que ver con la ciencia como cualquier secta religiosa.

Este caos no era menor en Estados Unidos. Un ejemplo típico era Samuel Hahnemann, que desarrolló la homeopatía en Alemania y publicó sus investigaciones en 1810, justo antes de que la ciencia alemana se erigiera en fuerza dominante en todo el continente. Pero en Estados Unidos los individuos se sentían más libres que en ningún otro sitio a la hora de cuestionar a la autoridad. Y allí es donde fue mayor el caos.

Samuel Thomson, fundador de un movimiento que llevaba su nombre y que se extendió mucho antes de la Guerra Civil, sostenía que la medicina era lo suficientemente simple como para que todo el mundo la entendiera, razón por la cual todo el mundo podía ser médico. «No tardará en llegar el día en que hombres y mujeres se conviertan en sus propios sacerdotes, médicos y abogados, cuando el autogobierno, la igualdad de derechos y la filosofía moral ocupen el lugar de la artesanía popular de todo signo»,[34] expuso en el manifiesto de su movimiento. Su sistema empleaba terapias «botánicas», y afirmaba que «casi todo el ámbito de la medicina se basa en teorías e hipótesis falsas».[35]

El thomsonismo fue el movimiento médico lego más popular, pero no el único. Aparecieron por todas partes docenas de lo que solo cabe calificar como sectas. Hay un poema thomsoniano que resume su actitud: «Tres son los nidos del academicismo: / la medicina, el derecho y la religión. / Y mientras estos tres vayan unidos / mantendrán al mundo ciego y oprimido. / Así que ya es hora de quitarse de encima / el yugo de la iglesia y de la medicina».[36]

Mientras estas ideas cundían y los médicos tradicionales no conseguían demostrar su capacidad para curar a la gente, mientras los sentimientos democráticos y anti elitistas recorrían la nación de la mano de Andrew Jackson, la medicina estadounidense se volvía tan indómita y democrática como sus fronteras. En el siglo XVIII Gran Bretaña había relajado las exigencias que tenía que cumplir un médico para obtener una licencia. Llegó un momento en que varias legislaturas estatales eliminaron por completo cualquier exigencia: ¿por qué había que poner requisito alguno para licenciarse en Medicina? ¿Acaso sabían algo los médicos? ¿Podían curar a la gente? En 1846, un periodista escribió: «No existe mayor monopolio aristocrático que el de la medicina reglada, ni mayor farsa».[37] En Inglaterra se reservó el título de Profesor a los que ocupaban una cátedra en la universidad, e incluso después de que John Hunter elevara la cirugía a categoría de ciencia médica uno se refería a los médicos como «Señor». En Estados Unidos ostentaba los títulos de «Profesor» y «Doctor» cualquiera que se apropiara de ellos. Ya en el siglo XX, cuarenta y un estados daban el título de farmacéutico, treinta y cinco el de dentista y solo treinta y cuatro el de médico.[38] El autor de un artículo típico de un diario médico se preguntaba en 1858: « ¿A qué atribuimos el que haya disminuido tanto la respetabilidad de la profesión [de médico] en la estima del público estadounidense?».[39]

En la época de la Guerra Civil, la medicina estadounidense había comenzado a registrar pequeños avances, muy discretos. Los mayores logros estaban en el campo de la cirugía. El uso de la anestesia, que se probó por primera vez en el Hospital General de Massachusetts en 1846, fue de gran ayuda. Y del mismo modo que a Galeno le ayudó tanto su experiencia con los gladiadores para conocer la anatomía, los cirujanos estadounidenses aprendieron mucho de la guerra, hasta el punto de adelantar a los europeos.

Pero en el caso de las enfermedades, infecciosas o de otra índole, los médicos continuaron su agresión al organismo con emplastos de mostaza que provocaban ampollas, con arsénico, mercurio y otros tóxicos. Muchos médicos seguían apegados a los grandes sistemas filosóficos, y la Guerra Civil demostró lo poco que había penetrado la influencia francesa en la medicina estadounidense. Las facultades de Medicina europeas enseñaban ya el uso del termómetro, el estetoscopio y el oftalmoscopio, pero los americanos casi nunca los usaban, y el más numeroso de los ejércitos de la Unión tenía solo media docena de termómetros. Seguían aliviando el dolor aplicando algún polvo opiáceo en las heridas, en lugar de inyectar el opio con una jeringa. Y cuando el general médico del ejército de la Unión, el doctor Hammond, prohibió algunos de los purgantes más agresivos, le formaron un consejo de guerra y fue condenado por la American Medical Association.[40]

Tras la Guerra Civil, Estados Unidos continuó con la producción en cadena de aquellos profetas de los nuevos sistemas de sanación, simples, completos y autónomos. Dos de estos, la quiropraxia y la ciencia cristiana, sobreviven aún. La evidencia sugiere que la manipulación de la espina dorsal puede aliviar alguna dolencia musculo-esquelética, pero no hay ninguna prueba de que las enfermedades sean el resultado de una mala alineación de las vértebras, como afirma la quiropraxia.

La medicina descubrió drogas como la quinina, la dedalera y el opio, que ofrecen beneficios. Pero, como ha mostrado un historiador, se prescribían de manera rutinaria e indiscriminada para provocar un efecto generalizado en el cuerpo, y no para un fin específico. Incluso la quinina se recetaba de este modo, y no para tratar la malaria.[41] Así que Oliver Wendell Holmes, padre del juez del Tribunal Supremo —y médico, a su vez—, no exageraba cuando afirmó que creía firmemente que «sería mucho mejor para la humanidad que toda la materia médica, tal como la empleamos ahora, se lanzara al mar y se hundiera…, y mucho peor para los peces».[42]

Y en Estados Unidos sucedía otra cosa, además: allí eran extraordinariamente prácticos. Como nación que bullía de energía, no tenían la paciencia necesaria para devaneos y fantasías ni para perder el tiempo. En 1832, Louis había dicho a uno de sus más prometedores protégés —estadounidense, por cierto— que dedicara varios años a la investigación antes de lanzarse a la práctica de la medicina. El padre del alumno, James Jackson, también médico y fundador del Hospital General de Massachusetts, rechazó la sugerencia de Louis con actitud despectiva y le dijo que en ese país su trayectoria hubiera sido singular, separándole así de otros hombres: «Pero nosotros somos gente de negocios. Aquí hay mucho que hacer, y el que no se ponga manos a la obra pasará por zángano».[43]

En Estados Unidos, el hecho de que la ciencia estuviera desautorizando a la terapéutica hizo que las instituciones no tuvieran el menor interés en apoyarla. Pero la física, la química y las artes prácticas de la ingeniería salieron a flote. El número de ingenieros, sobre todo, experimentó un enorme incremento —pasaron de 7000 a finales del XIX a 226.000[44] después de la Primera Guerra Mundial— y lograron cosas extraordinarias. Los ingenieros transformaron la producción del acero, que de arte pasó a ser ciencia, desarrollaron el telégrafo, tendieron un cable que conectaba América con Europa, construyeron ferrocarriles que atravesaban el continente y rascacielos que trepaban hacia lo alto, inventaron el teléfono… y no tardaron en aparecer el automóvil y el avión. El mundo estaba sufriendo una transformación. Lo que se aprendía sobre biología en el laboratorio contribuía a construir unos conocimientos básicos. Pero, exceptuando la anestesia, lo único que había demostrado la investigación en laboratorio sobre la práctica médica real era que resultaba del todo inútil, sin ofrecer nada que la sustituyera.

En la década de 1870, las facultades de Medicina europeas exigían y proporcionaban una formación científica de gran rigor, y en general recibían subvenciones del Estado. En contraste, la mayor parte de las escuelas estadounidenses eran propiedad de una institución cuyos beneficios y salarios se pagaban con la matrícula de sus alumnos, de manera que normalmente las escuelas no exigían más requisito para la admisión que la capacidad de abonar las cuotas. Ninguna escuela de medicina americana permitía a sus alumnos realizar autopsias ni tratar a pacientes como práctica habitual, y su formación se limitaba casi siempre a un par de cuatrimestres de clases teóricas. Pocos de estos centros de enseñanza tenían vinculaciones con una universidad, y aún menos con un hospital. En 1870, incluso en Harvard, un estudiante de Medicina podía suspender cuatro de los nueve cursos y, aun así, recibir el título de doctor en Medicina.[45]

En Estados Unidos, unos cuantos individuos llevaron a cabo una investigación independiente, que no apoyó ninguna institución. S. Weir Mitchell, un fisiólogo experimental líder en el país, escribió en una ocasión que temía cualquier cosa que le quitase «el tiempo y el poder necesarios para buscar nuevas verdades, que están tan claras a mi alrededor».[46] Pero en la década de 1870 —cuando ya tenía una reputación internacional—, tras comenzar unos experimentos con veneno de serpiente que le conducirían directamente a una explicación básica del funcionamiento del sistema inmune y del desarrollo de las antitoxinas, se le negó la cátedra de Fisiología tanto en la Universidad de Pensilvania como en el Jefferson Medical College; ninguno de los dos tenía interés en su investigación ni laboratorio para investigar o dar clases. En 1871, Harvard creó el primer laboratorio de medicina experimental que hubo en una universidad americana, pagado por el padre del profesor, pero el instrumental acabó arrinconado en una buhardilla. Ese mismo año, el profesor de Anatomía Patológica de Harvard confesó que no sabía utilizar un microscopio.[47]

Pero en 1869 nombraron presidente de Harvard a Charles Eliot, un brahmán con un defecto de nacimiento que le había deformado un lado de la cara: nunca salió en una fotografía mostrando ese lado. En su primera intervención como presidente declaró: «Todo el sistema nacional para la formación de médicos necesita una reforma integral. La ignorancia y la incompetencia general que tiene un licenciado medio de cualquier facultad americana en el momento en que recibe el título que le permite actuar en su comunidad es un espectáculo lamentable».[48]

Poco después de su declaración, un médico de Harvard recién licenciado mató a tres pacientes seguidos porque no sabía qué dosis de morfina era letal. Incluso con el impulso que le daría este escándalo, Eliot solo pudo llevar a cabo alguna reforma insignificante en una facultad que ofrecía gran resistencia. El catedrático de Cirugía Henry Bigelow, el miembro más poderoso de la facultad, protestó ante la Junta de Supervisores de Harvard: «Lo que Eliot propone en realidad es que se celebren exámenes escritos para dar el título de doctor en Medicina. Tuve que explicarle que ignoraba el nivel de los estudiantes de Medicina de Harvard. Más de la mitad apenas saben escribir… Como para hacer un examen escrito.[49] Ninguna escuela médica ha considerado adecuado arriesgar sus clases, muy numerosas, y sus abultadas cuotas aplicando unos requisitos más exigentes».[50]

Muchos médicos americanos estaban, de hecho, cautivados por los avances que en Europa estaban llevando a cabo los laboratorios. Pero tenían que ir a Europa a estudiarlos, y a su regreso podían hacer poco o nada con los conocimientos adquiridos. Ni una sola institución estadounidense daba apoyo material a una investigación médica.

Como escribió un americano que había estudiado en Europa: «A mí me preguntaron muchas veces en Alemania cómo era que en Estados Unidos no se había hecho ningún trabajo científico en medicina, cómo podía ser que muchos hombres que habían probado su talento y demostrado tanto en Alemania luego nunca hicieran nada reseñable una vez que volvían a su país y que no se volviera a oír hablar de ellos. La respuesta es que allí no hay ninguna oportunidad, no se aprecia el trabajo, no hay demanda para este tipo de tarea. La situación de la formación médica en Estados Unidos es, simplemente, horrible».[51]

En 1873 murió John Hopkins, dejando un fondo de tres millones y medio de dólares para financiar una universidad y un hospital. En aquel momento era la mayor donación que se había hecho jamás a una universidad. La biblioteca de Princeton la constituían entonces unos pocos libros que daban vergüenza ajena, y estaba abierta solo una hora por semana. Columbia no era mucho mejor: su biblioteca abría dos horas cada tarde, pero los alumnos de primer curso no podían entrar sin un permiso especial por escrito. Solo un diez por ciento de los catedráticos de Harvard tenían un doctorado en Medicina.

Los administradores de la herencia de Hopkins eran cuáqueros, e hicieron un movimiento deliberado que tuvo su repercusión: desoyendo el consejo del presidente de Harvard, Charles Eliot; el presidente de Yale, James Burril Angell; y el de Cornell, Andrew D. White, decidieron proyectar la Johns Hopkins University siguiendo el modelo de las principales universidades alemanas: lugares llenos de hombres empeñados en buscar nuevos conocimientos, no solo en enseñar lo que ya se creía.[52]

Los administradores tomaron esta decisión precisamente porque no había en todo el país una universidad así, y porque habían reconocido aquella necesidad tras llevar a cabo un estudio de mercado. Un miembro de la junta explicaría después: «Había mucha demanda entre los jóvenes de este país, que tras finalizar los cursos normales, querían tener la oportunidad de seguir estudiando en una facultad o una escuela donde se impartieran conocimientos científicos. La mejor prueba de esta demanda fue el incremento de estudiantes americanos que se inscribieron en las clases de las universidades alemanas».[53] Los administradores decidieron que la calidad sería el mejor reclamo publicitario. Se pusieron a buscar a los mejores profesores y a ofrecer oportunidades para realizar estudios avanzados.