La Reconquista española de Chile en 1814

Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui

Al Sr. D. José Victorino Lastarria.

Fue usted, señor, quien primero nos estimuló a escribir nuestra primera obra: le corresponde, pues, de derecho.

Cualquiera que sea su mérito, recíbala como una prueba de nuestro afecto.

Santiago, diciembre de 1851.

Los autores.

I

En los cuatro años transcurridos de 1810 a 1814, la revolución había hecho en Chile grandes y notables progresos.

El carácter general del movimiento de 1810 había sido el de una espléndida manifestación de amor y de lealtad al legítimo soberano de las Españas y de las Indias, Fernando VII. Los propios padres de este príncipe y los cortesanos de ellos le habían malquerido, abandonado, traicionado, consintiendo en que un advenedizo le despojara del trono a que Dios le tenía llamado; pero los pueblos, más fieles que los deudos y palaciegos, se habían levantado para defenderle, tanto en Europa como en América, sin reparar en sacrificios, exponiendo haciendas y vidas. En aquella ocasión solemne, los chilenos se habían mostrado vasallos tan buenos como los otros hispanoamericanos, como los españoles mismos.

Ningún monarca habría podido, sin exageración, exigir de sus súbditos un afecto más profundo y sincero.

La mayoría de los que promovieron las mudanzas que se verificaron en Chile el memorable año de 1810 había obrado a impulsos de la más pura e intachable fidelidad al soberano. Si habla negado obediencia a las autoridades metropolitanas y constituido un Gobierno propio, había sido, principalmente, para libertarse de la dominación abominable de José Bonaparte, el intruso que, con vilipendio de todas las leyes divinas y humanas, y por el abuso más escandaloso de la fuerza y de la perfidia, había cometido la más inicua de las usurpaciones.

Se tenía a Fernando VII respeto por su calidad de rey, y simpatías, por sus desgracias. Era un soberano que no había reinado aún, al cual la imaginación podía complacerse en prestar todas las perfecciones, sin que todavía hubiera habido tiempo de haberse experimentado sus defectos.

La veneración que se le profesaba era tan general y tan profunda, que los diversos bandos políticos colocaban en sus banderas aquel nombre bendecido como la inscripción del lábaro, y que todos ellos, para hacer perder opinión a sus adversarios, los acusaban de ser desleales a Fernando.

Los agitadores de 1810, en su gran mayoría, habrían merecido justamente que el monarca, al recobrar el trono, en premio de sus sanas intenciones, ya que no de sus acciones, los hubiera condecorado con cruces y veneras, que habrían podido cargar sin escrúpulos de conciencia.

Y, sin embargo, eran esencialmente revolucionarios, y lo que es más digno de considerarse, muchos de ellos lo eran sin saberlo y sin quererlo.

Aquel trastorno promovido por afecto al soberano legítimo y para asegurarle la conservación de sus dominios ultramarinos era en sí un antecedente de perniciosas consecuencias para el porvenir, un verdadero crimen de lesa majestad; porque el pueblo chileno había osado pensar y obrar sin permiso superior, cuando no debía tener otras ideas que las de sus señores, cuando únicamente debía hacer lo que éstos ordenaran.

No importaba que aquella gravísima falta se hubiera cometido en favor del rey, pues era muy de temerse que más tarde se repitiese en contra de sus intereses. El pueblo, que una vez había tomado resoluciones sin solicitar la venia, era más que probable que adquiriera el hábito de hacerlo.

Y no era esto todo; las novedades de 1810 debían reputarse peligrosas, no sólo porque sacaban al pueblo del adormecimiento en que había estado sumergido, sino también porque tendía a introducir de un modo estable variaciones muy sustanciales en la constitución que la Monarquía española se había venido dando desde Carlos V y Felipe II.

Hay una circunstancia que fue común al levantamiento de España y al de América en favor de Fernando VII. Aquende y allende el Atlántico se rechazaba la usurpación francesa para clamar por la soberanía del príncipe legítimo; pero en una y otra parte se quería que éste fuera rey constitucional y no absoluto y que se realizaran las reformas que los progresos de la ilustración hacían necesarias. El que invocaban los patriotas de uno y otro hemisferio, el que soñaban, aquel por quien prodigaban dinero y sangre, era un Fernando VII liberal que viniera a gobernar con la nación y para la nación, no como dueño omnipotente de vidas y haciendas en un re-baño de súbditos.

La variación que exigían los agitadores de América era más radical de la que pedían los de España. Allá había simplemente un Gobierno despótico; acá había el Gobierno despótico empeorado, y, además, la dominación de una aristocracia peninsular que hacía pesar el imperio de la conquista, no sólo sobre los infelices indios, sino también sobre los descendientes de los conquistadores. El español europeo ejercía y ostentaba una superioridad insolente sobre el español americano.

Los próceres de la revolución de 1810 aspiraban a la gloria de conservar a Fernando, cautivo en tierra extranjera, su reino de Chile; pero juntamente pretendían ser tratados en lo sucesivo como buenos y fieles vasallos y no a guisa de individuos de encomienda, exigiendo, aunque con respeto, que se les diera más importancia política y que se atendiera más a la prosperidad del país y menos a su explotación. Sin pensar en la independencia anhelaban por ser libres y por tener la correspondiente intervención en la dirección de los negocios públicos de su patria. Se lisonjeaban con que Fernando habla de querer regir a los americanos como a los aragoneses, a los castellanos, a los catalanes, a sus diversas especies de súbditos, con igualdad, sin distinciones odiosas.

Este era, a nuestro juicio, todo el programa de los patriotas de 1810; pero el ser la mencionada la opinión dominante no impedía que hubiera entre ellos algunos individuos de concepción más pronta o de carácter más resuelto, que, o bien deseaban una completa emancipación de España, aunque creyendo la realización de tal pensamiento dificultosa y lejana, o bien se proponían por término de sus trabajos la ejecución de proyecto tan audaz. Hemos querido exponer en una forma compendiosa cuáles eran las ideas y los planes de cierto partido en una época dada, prescindiendo de los propósitos aislados más o menos francos, más o menos quiméricos que algunos individuos pudieran abrigar.

Hay circunstancias en que los hombres viven mucho en poco tiempo; en que las opiniones se transforman con una rapidez asombrosa; en que bastan sólo meses para que se realicen sucesos cuyo desenvolvimiento lógico parecería haber necesitado una serie de años, quizá un siglo.

Los chilenos establecieron provisionalmente un Gobierno nacional, mientras su amado rey volvía a ocupar el trono, del que había sido desposeído. Tal fue el objeto declarado del nuevo sistema, como se designaba en el lenguaje de la época el orden de cosas recién establecido; tal fue la intención sincera del mayor número de los que lo sostenían.

El transcurso de sólo cuatro años fue suficiente para que lo que en 1810 habría sido mirado por muchos como un crimen horrible fuese visto por los mismos, en 1814, como el cumplimiento de un deber sagrado. Un gran número de vasallos leales llegaron a ser rebeldes verdaderos, que principiaron a desear el emanciparse de la metrópoli con tanto ardor como habían deseado la dominación del monarca legítimo.

Habiéndose los chilenos constituido independientes de hecho, habían podido experimentar en aquel corto espacio de tiempo todas las ventajas y dulzuras de gobernarse a sí mismos, y se habían acostumbrado a ellas.

La bandera española había sido sustituida por una nacional.

En las fiestas públicas, o al marchar al combate, el grito de¡Viva el rey! había sido reemplazado por el de ¡Viva la patria!

En vez de anhelarse por la vuelta de Fernando VII el deseado al solio de sus mayores, se dirigían al cielo los más fervientes votos para que su cautiverio fuese eterno.

El pensamiento de la independencia era sostenido, no sigilosamente entre cuatro paredes, con mil precauciones y reticencias, sino a la faz del sol, por la voz retumbante de la Prensa, con toda franqueza y toda decisión.

Los chilenos habían ensayado varias formas de gobierno, legislado sobre una diversidad de materias, abierta sus puertos al comercio extranjero, admitido cónsules, ensalzado y dispuesto mandatarios, en una palabra, usado y abusado de todos sus derechos de pueblo.

No sólo habían ejercido la soberanía y practicado la libertad, sino que también las habían defendido con las armas en la mano.

Aunque en las dos campañas sucesivas que había habido no se hubiera alcanzado una victoria completa sobre los ejércitos contrarios, los gananciosos habían sido los insurgentes.

Lo único que faltaba era la proclamación solemne de la independencia.

II

Por desgracia, existía en 1814 una causa poderosa de desorganización, que había de dificultar y retardar el triunfo decisivo de la revolución.

El curso de los acontecimientos había colocado en lugares conspicuos a dos hombres sobresalientes, impulsándolos a ser, primero émulos, y después rivales, y, por consecuencia natural, originado la formación de dos bandos opuestos y apasionados de que aquéllos eran caudillos, y cuya hazaña y discordias al frente del enemigo debían producir el abatimiento momentáneo de la patria, a la cual los individuos de uno y otro habían servido con entusiasmo y aun con heroísmo.

Uno de ellos era el general D. José Miguel Carrera, y el otro, el de igual clase D. Bernardo O'Higgins.

Lo que constituye la gloria de Carrera ante la posteridad, lo que le valió su inmenso prestigio ante los con- temporáneos, fue la audacia extraordinaria con que hizo avanzar la revolución, atropellando por todos los obstáculos materiales y morales, sin consideración ni a las propiedades ni a las personas, sin respeto ni a las costumbres arraigadas por los siglos ni a las creencias consagradas por la religión.

Había llegado, en 1811, de España a Chile.

A la sazón estaba ya establecido el Gobierno nacional, que se había creado para que conservara la dominación de este país al infortunado y querido Fernando, mientras permaneciera cautivo del tirano de Europa. Todo era protestas de adhesión y de fidelidad al monarca, el mejor de los príncipes, el más bondadoso de los padres. Si los chilenos rehusaban continuar sujetos a las autoridades metropolitanas, era porque temían que ellas no fueran bastante leales; porque temían que pudieran traicionar al desvalido soberano.

Esto era lo que se decía y repetía en todos los tonos. Los mismos que ocultaban otras aspiraciones, quizá otros propósitos, se veían obligados a usar hipócritamente el lenguaje oficial de la mayoría.

A los dos o tres días de haber llegado a Chile, Carrera, con sólo una noticia muy imperfecta de la situación política y de los hombres que figuraban, se prestó bastante atolondradamente a capitanear un movimiento tumultuoso, semi motín militar, semi asonada popular, que se estaba entonces maquinando contra el Gobierno existente. Este golpe de mano tuvo el éxito más completo y feliz.

De esta manera comenzó Carrera a darse a conocer como hombre de empresa y a asentar la reputación de tal.

Apenas habían transcurrido dos meses, cuando aquel afortunado caudillo se hacía, con el apoyo de la guarnición de Santiago, miembro del Poder ejecutivo.

Así Carrera, en dos saltos, había arrebatado, en menos de tres meses de su arribo al país, la dirección suprema de los negocios públicos. Iba a cumplir entonces veintiséis años de edad.

Era un joven de mucha chispa, despreciador del qué dirán, sumamente resuelto, amigo de hacer su voluntad en todo, sin dejarse contener por respetos humanos o por consideraciones de prudencia.

Nada observador del decoro, infringía fácilmente las convenciones sociales, sea para satisfacer sus pasiones juveniles, sea para proporcionarse un simple pasatiempo, cuidándose muy poco de guardar las apariencias, y gustando a veces de burlas demasiado pesadas.

Inclinado por índole a la revuelta, parecía destinado a ser un revolucionario de nota, esto es, un trastornador del orden existente, tanto en lo privado como en lo público.

Aspiraba siempre a ocupar el primer puesto, y se sentía con bríos para subir hasta él y conservarlo.

Por lo demás, era poco escrupuloso en la clase de auxiliares que empleaba para alcanzar sus fines. En 1811, para encumbrarse, se ligó con los realistas, a quienes persiguió en seguida; y en 1820, para vengarse, se unió con los bárbaros de la pampa argentina, cuyas hordas capitaneó.

Un hombre de este temple era sumamente apto para imprimir a la revolución un fuerte impulso. No podía comprender las transacciones imaginadas por los próceres de 1810 para conciliar los derechos del rey y del pueblo, y los intereses de la metrópoli y de la colonia, y mucho menos podía sujetarse a ellas. Las tímidas precauciones de la prudencia repugnaban a su naturaleza voluntariosa y dominante.

La osadía de Carrera para atacar las creencias arraigadas y las instituciones establecidas llegaba a la temeridad.

En 1812 se redactó y promulgó bajo su influencia una Constitución política.

Uno de los artículos del nuevo Código fundamental declaraba que la religión de Chile era la católica, apostólica, romana.

Carrera, al publicarse la Constitución, hizo suprimir, o permitió que se suprimiera, el último de estos tres calificativos, de modo que con grande escándalo público, apareció que, según la ley, la religión del Estado era sólo la católica apostólica, pero no la romana.

Es menester figurarse lo que era la sociedad chilena entonces, sociedad eminentemente religiosa, y más que esto, timorata, supersticiosa, fanática para concebir bien las protestas y las inquietudes a que tan inesperada supresión dio origen.

¿Qué se proponía Carrera con un procedimiento tan imprudente, tan insensato? ¿Para qué mezclar la cuestión política, cuya solución era tan difícil por sí sola, con la religiosa, de la cual no se trataba ni podía tratarse?

Aquello era ostentación, y nada más que ostentación de audacia, para despreciar todo lo existente, todo lo que la opinión dominante acataba.

El individuo que se animaba a dar a entender ¡en 1812! que una grey tan profundamente católica como la chilena debía ser independiente del Papa, no podía retroceder, por muchas que fuesen las resistencias, ante atacar la soberanía del rey, cuya autoridad se había ido menoscabando en un gran número de conciencias, cuyos derechos irrogaban enormes perjuicios a tantos intereses. Quien tenía alientos para llevar la revolución hasta el cielo, por decirlo así, había de sentirse naturalmente inclinado a fomentarla en la tierra.

En efecto. Carrera, desde que estuvo al frente del Gobierno, comenzó a manifestar muy a las claras que la independencia era el blanco de sus miras. Trabajó activa- mente para conseguirlo. Estimuló a los que tenían igual pensamiento a fin de que lo expresaran sin temor, y de que procuraran con empeño ponerlo en ejecución. Hizo, por último, cuanto pudo para propagarla idea y ganarle prosélitos.

De este modo dio un grande impulso a la reforma política y social, asignándole además un programa mucho más extenso y elevado del que había tenido en un principio.

Carrera contribuyó a hacer aceptar por muchos la idea de una emancipación absoluta de la metrópoli, con su influjo, no sólo de gobernante, sino también de hombre.

Además del carácter imperioso y de la ambición, poseía otras de las prendas que forman a los caudillos, como la energía para obrar, la generosidad para perdonar, el desprendimiento para dar, el jovial donaire de las maneras para cautivar.

Hasta su bella presencia y la elegancia y brillantez de los trajes que usaba le hacían amable y realzaban su importancia.

El imitarle era considerado entre los jóvenes como cosa de buen tono.

Gracias a Carrera, fueron muchos los que comenzaron a hablar de Patria, en vez de Fernando VII.

Estas mudanzas encontraron, como era de aguardarse, grandes resistencias. Jamás ha sido empresa fácil la de derribar los ídolos que las naciones han adorado durante siglos como dioses.

Aquel propósito de operar un trastorno tan radical, y por arbitrios a menudo mal meditados, hizo nacer odios profundos contra Carrera. La sustitución violenta y rápida de un orden de cosas antiguo y consolidado, por otro diametralmente opuesto, no puede nunca practicarse sin oposiciones tenaces y apasionadas, a causa de las convicciones que se ofenden, de los intereses valiosos que precisamente se atacan.

Aun cuando don José Miguel Carrera hubiera sido un héroe perfecto, santo, de aquellos que en las epopeyas se presentan a la admiración de las generaciones, bastaría que hubiera sido el destructor de un antiguo sistema y el introductor de uno nuevo para que hubiese sido aborrecido por muchos.

Pero es preciso confesar que las resistencias, que de todas suertes habrían sido provocadas por sus propósitos revolucionarios, eran además muy fomentadas por los defectos personales que antes hemos indicado sumariamente.

Su falta de circunspección y sus ligerezas de mozo disgustaban en alto grado a las personas serias y sensatas, que tal vez las habrían disculpado en un simple particular, pero que no las toleraban en el primer gobernante del Estado.

Lo imperioso de su carácter imponía a muchos, pero irritaba a otros tantos.

Su irreligiosidad e ideas volterianas, que no cuidaba de ocultar, eran mal recibidas por el mayor número, y horrorizaban a los devotos.

Se había observado con sumo disgusto que en los campamentos de las tropas que mandaba no se decía nunca misa ni se tributaba a Dios ninguna especie de culto.

Sus adversarios referían con horror de todos, con protestas de ser una calumnia por parte de los amigos de Carrera, que había sostenido delante de varios jefes y oficiales que en Chile no habría patria mientras no se anduviese a patadas con la Custodia.

Don José Miguel Carrera tenía dos hermanos, don Juan José y don Luis, los cuales (particularmente don Juan José, que era el mayor de los tres) manifestaban muchos de sus defectos, pero más pronunciados, y sin sus bellas y sobresalientes dotes, excepto el raro valor de don Luis, que era reconocido por todos.

Estos dos hermanos habían contribuido mucho a la elevación de don José Miguel, y habían subido con él.

La prepotencia tan rápida de tres individuos de una misma familia, que hacían sentir fuertemente su poder, tanto en los negocios del Estado como en las relaciones de la vida privada, contrariando de frente las creencias y hábitos de la pacata y arreglada sociedad chilena de entonces, había sido un nuevo motivo de celos, de desconfianzas, de odios, agregado a los otros, bastante poderosos por sí solos, que hubieran contribuido a crear una fuerte oposición a los Carrera.

Don José Miguel se veía así en medio de las mayores y más variadas dificultades. Era muy odiado de los realistas, a quienes había privado de la dominación, de las comodidades, de los bienes, a quienes había perseguido con la prisión, el destierro o el cadalso; muy poco estimado por un gran número]de patriotas, especialmente de los que pertenecían a la gente grave y aristocrática, a quienes disgustaba en exceso el imperio que se había arrogado en todo y para todo, y la marcha franca y violenta que había impreso a la revolución; y muy mal mirado por las personas pacíficas, sesudas, piadosas, de todos los partidos, cuyas costumbres perturbaba tomando parte en travesuras de calavera o tolerando que sus amigos las ejecutasen, cuyas creencias religiosas alarmaba despojando a las iglesias de sus riquezas para comprar armas y pagar soldados, convirtiendo los conventos en cuarteles, o dando a entender en la Constitución que los católicos chilenos no debían obedecer al Sumo Pontífice.

Carrera hacía frente a tantas y tan diversas resistencias con el prestigio inmenso que le habían adquirido su osadía y su buena fortuna. Había sido tan feliz para sostenerse como audaz para elevarse. Sus enemigos, que, como acabamos de decirlo, eran de tan diferentes especies, intentaron en distintas ocasiones, y por toda clase de medios, el derribarle. Todos sus designios habían sido o descubiertos o cruzados.

Aquel joven, tan fecundo en recursos, tan favorecido de la suerte, había alcanzado la reputación de irresistible.

Los pueblos suelen ser propensos a creer que ciertos individuos son predestinados para el triunfo o para el infortunio. Los chilenos, que no reflexionaban, y aun muchos de los que reflexionaban, habían llegado a persuadirse de que don José Miguel Carrera no podía ser vencido, o por lo menos que era sumamente difícil el derrocarle.

Su solo nombre valía en aquella época un caudal de pesos, un cuerpo de soldados.

Un gran número de sus adversarios, temerosos de que aun vencido, caso de ser esto posible, continuase en ser altamente peligroso, pensaban, no ya en derribarle por la fuerza o la astucia, sino en lograr que consintiera en alejarse del país, halagándole con el ofrecimiento de un importante cargo diplomático, en cambio de la posición encumbrada, pero azarosa y llena de peligros, que estaba ocupando.

Sin embargo, llegó un día en que sucedió lo que había parecido tan difícil, quizá imposible.

Carrera, colocado a la cabeza del ejército, había rechazado la primera invasión realista desde el Maule hasta la ciudad de Chillan, dentro de cuyos muros había obligado a encerrarse a los defensores de la metrópoli, no dejándoles en todo el territorio chileno, desde Atacama hasta Arauco, un solo palmo de tierra, fuera de lo que materialmente era ocupado por los restos de descalabradas tropas, guarecidas detrás de las paredes de aquella población, que habían sido convertidas en trincheras.

Chillan fue defendida por el memorable invierno de 1813 tanto como por los realistas.

Carrera se vio precisado a levantar el sitio, lo que desmoralizó sus fuerzas e infundió bríos a las contrarias, que comenzaron a ganar terreno por medio de guerrillas. El Gobierno de la capital recibía mientras tanto las influencias de los adversarios políticos del general, y a fin de no aumentar el poder de éste, suspendía la remisión de recursos al ejército. La situación, como se ve, era bastante crítica.

Los enemigos de Carrera pensaron con razón que aquella era una excelente oportunidad para darle un golpe serio, quitándole el mando de las tropas.

Lo que pudiera asombrar es, no que los adversarios de Carrera hubieran concebido este proyecto, sino que aquel general hubiera consentido en entregar un ejército formado por él y sobre cuya adhesión podía contar. Sin embargo, así aconteció. Debieron de contribuir a ello el cansancio momentáneo que don José Miguel tenía que experimentar con tantos obstáculos y tantas fatigas; la voz del patriotismo que debió de prohibirle encender con una resistencia armada la guerra civil al frente del enemigo, y el orgullo que le hacía creerse un hombre necesario, sin cuya dirección no podía emprenderse nada acertado, al cual pronto todos, impulsados por una amarga experiencia, habían de tener que implorar para que salvara a la nación.

Ocurrió la casualidad de que Carrera, a poco tiempo de haber dejado el mando del ejército, y cuando se en- caminaba de Concepción a Santiago en compañía de su hermano don Luis, cayó prisionero de los realistas, que lo condujeron a Chillan, donde, encadenados con grillos, fueron encerrados en calabozos y sometidos a juicio como rebeldes al rey.

III

Mientras el incidente referido separaba a Carrera de la escena pública, tomaba la dirección de la guerra el nuevo jefe que le había sucedido.

Era éste don Bernardo O'Higgins, rico propietario del Sur e hijo natural de uno de los más ilustres gobernadores de Chile que había ascendido hasta virrey del Perú. Se hallaba animado de un patriotismo entusiasta, que desde temprano le había hecho aspirar a una reforma completa en el régimen establecido, y aun a la independencia. Pero lo que le distinguía y le hacía sobresalir entre todos era un valor siempre manifestado, jamás desmentido. O'Higgins era estimado en el ejército chileno, como el bravo de los bravos

Semejante reputación era muy merecida.

El general San Martin, excelente juez en materias de esta especie, declaraba en sus últimos años, cuando vivía retirado en Francia, que don Bernardo O'Higgins era el hombre más valiente que había conocido.

«O'Higgins—decía, usando de una de aquellas expresiones pintorescas que solía emplear—tenía el valor del cigarrito, esto es, era capaz en medio de un combate, cuando las balas llevaban la muerte a todos lados, de preparar su cigarro y de fumarlo con tanta serenidad como si estuviera en su habitación, enteramente libre de temor.

Este hombre tan osado en la batalla, cuando se trataba de cargar al enemigo, era más bien débil en los demás negocios de la vida; por lo menos tenía poca iniciativa, estaba dispuesto a recibir influencias ajenas, a ser impulsado por otros.

Sumamente modesto, no sentía mucha repugnancia de ceder los primeros lugares, menos en los combates, en los cuales su heroico desprecio del peligro le hacía siempre adelantarse a todos. En lo demás se sentía dispuesto a reconocer superiores.

Siendo bastante inteligente y habiendo recibido en Europa una educación esmerada, estaba suficientemente preparado para intervenir con lucimiento en los negocios públicos.

Acataba las ideas y costumbres establecidas, excepto las referentes a la reforma política, y la conducta que observaba no ofrecía motivos para que alguien pudiera escandalizarse por ella.

Un hombre de tales condiciones era muy propio para servir de general a los patricios que no podían dirigir la guerra en cuerpo desde las ciudades, y que, sin embargo, deseaban gobernar sin ser dominados o maltratados por un caudillo militar. Así el nombramiento de O'Higgins fue muy bien recibido.

El mismo don José Miguel Carrera, que le estimaba a causa de su denuedo y que debía lisonjearse de que O'Higgins había en lo sucesivo de ser tan dócil con él como lo había sido hasta entonces, se empeñó en que éste, y no otro, fuera quien le reemplazara en el mando de las tropas.

Sin embargo, en el poco tiempo que transcurrió entre el nombramiento de O'Higgins y la prisión de Carrera, comenzaron ya aparecer entre ellos las rivalidades que regularmente sobrevienen entre el antecesor y el sucesor en un empleo de alta importancia, rivalidades que la serie de los acontecimientos habían de ir convirtiendo en odios enconados e implacables, y que por desgracia habían de propagarse de los jefes a los parciales de los dos bandos en que se hallaban divididos los patriotas.

Aquella fatal discordia había de causar pérdidas inmensas e irreparables de haciendas y de vidas, todas las violencias y tiranías de una reconquista, la tardanza innecesaria y funesta del afianzamiento de la independencia, la ruina completa, aunque momentánea, del país.

IV

Don Bernardo O'Higgins se hizo cargo del ejército el 6 de febrero de 1814.

Cinco días antes, esto es, el 31 de enero, había arribado al puerto de Arauco el general don Gabino Gaínza, que venía a tomar el mando de las fuerzas realistas.

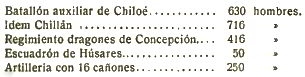

El nuevo jefe español traía consigo: doscientos veteranos; un cierto número de armas y pertrechos de guerra; cincuenta mil pesos en dinero; sesenta mil en tabaco y otras mercaderías; algunos bastones y algunas medallas de oro y plata, acuñadas con el busto de Fernando VII para premiar y fortificar la fidelidad de los araucanos; doce arrobas de chocolate para los frailes del colegio de propaganda de Chillán, a quienes debía ofrecerlas a nombre del virrey Abascal, en recompensa de sus bue- nos servicios, y varios ejemplares de gacetas y proclamas, en las cuales se manifestaba lo pujante que estaba la Península, libre ya de enemigos, a excepción de algunas plazas que quedaban bloqueadas, y que a la sazón debían de haberse rendido, y lo apurados que se hallaban los revolucionarios de Buenos Aires por la próxima llegada de tropas españolas y la disolución total del decantado ejército capitaneado por el caudillo Belgrano en el Alto Perú. [1]

Los realistas concibieron las más risueñas esperanzas, asistiéndoles la más firme convicción de que los recursos mencionados, unidos a los otros que tenían en Chile, eran más que suficientes para destruir las tropas patriotas, que estaban mal provistas de todo y desmoralizadas por la discordia, y para pacificar en dos meses al país entero [2].

Pero el general Gaínza, militar de carácter irresoluto y de pocos bríos, que había vivido en las guarniciones y no en los campamentos, era harto inhábil para realizar un prospecto tan brillante.

Sin embargo, los principios de la campaña fueron prósperos para los realistas.

Una de sus divisiones logró posesionarse a viva fuerza de la ciudad de Talca, enarbolando el pendón de la metrópoli al norte del río Maule, donde nunca hasta entonces se le había visto flamear desde que la guerra había comenzado.

No habiendo podido Gaínza desbaratar en las márgenes del Itata el ejército de los insurgentes, como lo ensayó, y queriendo aprovecharse de la ocupación de Talca, determinó ir resueltamente a ahogar la insurrección en Santiago, dejando el enemigo a sus espaldas en las esquilmadas comarcas del Sur, donde todo había de faltarle, mientras que él, si lograba ejecutar su plan, encontraría en la capital los recursos que habría menester para tornar a despedazarle.

O'Higgins que comprendió luego cuál era el propósito de los contrarios, trató de frustrarlo, costara lo que costara, poniéndose con este objeto en marcha hacia el Norte, paralelamente a los realistas, de quienes les separaba una distancia sólo de dos o tres leguas.

Aquella carrera jadeante de los dos ejércitos al través de los campos y de los ríos duraría unos diez días, en los cuales hubo, no sólo que caminar siempre, sino también que pelear muchas veces para intentar el tomar la delantera, o impedir que el enemigo consiguiera esta ventaja.

El 8 de abril de 1814 O'Higgins se hallaba acampado en Quechereguas, interpuesto entre Santiago y las fuerzas realistas, a las que había logrado dejar atrás.

Gaínza hizo esfuerzos en dos ocasiones, aquel día y el siguiente, para abrirse paso por entre los enemigos, pero en las dos fue rechazado.

Habían ya transcurrido con exceso los dos meses que al tiempo de desembarcar en Arauco estimaba suficiente para dominar todo el país; y aunque era verdad que se había posesionado de toda la región austral, y había obligado al ejército patriota a irse replegando hacia el Norte, acababa de conocer, por una doble experiencia, que era impotente para continuar adelante y llegar hasta Santiago.

En estas circunstancias recibió O'Higgins de la capital un refuerzo considerable de soldados y de pertrechos, que mejoraba notablemente su situación.

Por el contrario, el general español experimentaba una deserción extraordinaria, que enrarecía sus filas. Muchos de los habitantes del Sur que servían bajo la bandera de la metrópoli rehusaban alejarse más de sus hogares, particularmente desde que sabían que Concepción y las demás ciudades australes se hallaban libertadas de enemigos.

Gaínza pensó poner fin a los embarazos en que se encontraba con una retirada que le permitiese ir a rehacerse en Chillan; pero carecía del suficiente número de caballos y de bestias de carga y de los otros medios de movilidad.

Además, tenía al frente un enemigo superior; y a sus espaldas un río caudaloso.

¿Cómo emprender una retirada sin riesgo inminente de ser despedazado? [3]

V

El general español, entre tanto, había traído consigo, ignorando la importancia de ello, lo que debía salvarle. A su venida para Chile, el virrey Abascal había puesto a su disposición, junto con los doscientos veteranos para aumentar la tropa, con los ciento y tantos mil pesos en dinero y mercaderías para sostenerla, con los bastones y medallas para halagar a los araucanos, con las doce arrobas de chocolate para regalar a los frailes de Chillan, varios ejemplares de gacetas y proclamas que se le recomendaba hiciera correr por el país. Gaínza había sido muy poco diligente en el cumplimiento de este encargo [4], manifestando así que no podía precisarse de muy sagaz, pues aquellos papeles, según debía demostrárselo la propia experiencia, valían más que su ejército.

Por fortuna para Gaínza, otro logró extraer de aquellas proclamas y gacetas el provecho que él no había sabido sacar.

El 11 de enero de 1814, diez días después de haber Gaínza zarpado del Callao para Arauco, había salido del mismo puerto con rumbo a Valparaíso el comandante de la fragata de S. M. B. Phoebe, que andaba recorriendo el Pacifico en convoy con la corbeta Cherub, para proteger el comercio de su nación contra los barcos de los Estados Unidos, que entonces se hallaban en guerra con Inglaterra. Aquel marino había ofrecido al virrey del Perú inter- poner sus buenos oficios con los gobernantes de Chile a fin de procurar conseguir la pacificación de este reino.

Habiendo Abascal aceptado la indicación, pidió a Hiliyar que llamara la atención de los chilenos descarriados sobre un gran número de sucesos favorables a la causa de la metrópoli que recientemente habían ocurrido, tanto en el viejo como en el nuevo mundo (los mismos precisamente de que hablaban las gacetas, y que servían de tema a las proclamas que acabamos de mencionar); y le facultó para prometerles en su nombre el perdón y el completo olvido de sus pasados extravíos siempre que consintieran en restablecer el antiguo régimen, salvo las modificaciones introducidas por la Constitución de Cádiz, y en recibir una guarnición de tropas chilotas para resguardo de las personas y propiedades, y sostén de la administración de justicia [5].

Aunque el comandante inglés entró en Valparaíso a principios de febrero y encontró en este puerto a la fragata norteamericana Essex, tuvo que dedicarse exclusivamente a vigilarla, a fin de que no pudiera escapársele. Sólo pudo atacarla tan pronto como ella salió de las aguas neutrales, donde se hallaba surta. Esto último no se verificó hasta el 28 de marzo, día en que terminó la función con el apresamiento de la Essex.

Las atenciones mencionadas impidieron a Hillyar el dirigirse a Santiago para ensayar la realización de sus pacíficos proyectos, hasta los primeros días de abril, cuando ya se habían efectuado en Quechereguas los sucesos que dejamos referidos, habiendo quedado O'Higgins interpuesto entre la capital y el ejército realista, y probado a los enemigos que carecían de fuerzas para abrirse paso.

El Gobierno que entonces regía constaba de un director supremo, cargo que estaba desempeñando el coronel don Francisco de la Lastra; y de un senado o Consejo Consultivo formado de siete individuos, los cuales habían sido elegidos entre los magnates más respetables.

El inspirador de aquella administración era el intendente de Santiago don Antonio José de Irisarri, guatemalteco distinguido por su talento y energía, y ligado por un matrimonio a la familia Larraín, una de las más influyentes.

Habiendo el comandante inglés tenido varias conferencias con aquellos gobernantes, los invitó a que fijaran la consideración en los siguientes hechos importantísimos, recientemente acontecidos en Europa y América, muy ventajosos para la causa de la metrópoli, y cuya ver- dad testificó mostrando los periódicos y papeles que traía consigo.

Las armas aliadas habían espumado de franceses la Península, y se hallaban internadas muchas leguas dentro de Francia, sin dejar atrás más que las plazas de Barcelona y Figueras, estrechamente bloqueadas y a punto de rendirse por la miseria.

A pesar de todos los esfuerzos intentados por Napoleón para que Soult volviera a entrar en España después de la batalla de Vitoria, éste había sido derrotado en Roncesvalles el 27, 28 y 29 de julio de 1813 por el ejército aliado al mando de Wellington, y el 31 del mismo mes en el valle de Baztán, quedando completamente disipado el enemigo en las inmediaciones de Pamplona y muerto Soult el 16 de agosto; de lo cual había resultado la adquisición de aquella plaza, San Sebastián, Bayona y Burdeos y toda la Baja Navarra. Napoleón, lejos de enviar nuevos refuerzos que se opusieran a la marcha de los confederados del Sur contra la capital de su imperio, no tenia recursos bastantes para sostenerse contra los del Norte,

Así la restauración de Fernando VII al trono de sus mayores era infalible en breve tiempo.

El ejército de Buenos Aires, llamado conciliador del Alto Perú, había sido disipado como el humo en las batallas de Vilcapujio y de Ayohuma; y los generales Belgrano, Días Veles y Ocampo hablan corrido fugitivos hacia el Tucumán, sin rumbo ni vereda segura, porque temían que los pueblos no les dejasen pasar a causa de los malos tratamientos que les habían inferido.

La segunda insurrección de Caracas había sido sofocada con mucho derramamiento de sangre por dos mil hombres que hablan llegado de la Península [6].

Santa María, habiendo rechazado por tres veces a los insurgentes de Cartagena, los tenía en un estrechísimo bloqueo por haber sido reforzada por dos mil hombres de España y algunas tropas de la Habana.

El reino de Méjico se hallaba totalmente pacificado.

A Montevideo habían llegado dos mil quinientos hombres de los ocho mil que el Gobierno español había determinado enviar para sujetar a Buenos Aires, que, sin el recurso del ejército del Alto Perú, no podía menos de bajar la cerviz.

Las provincias de Quito, Popayán, Cali, Cartago, Chocó y otras del reino de Santa Fe, habían sido subyugadas por las tropas de Lima, Guayaquil y Cuenca [7].

Estas noticias, en algo exageradas o falsas, pero en la mayor parte muy exactas, que ya habían llegado también por otros conductos al conocimiento de los gobernantes chilenos, les hicieron experimentar serios cuidados.

Los patriotas habían sido animados para llevar adelante la revolución, por la esperanza de que la guerra de España y los trastornos de Europa serían largos y desastrosos. La pronta vuelta de Fernando y la próxima ruina de Napoleón eran, pues, para ellos decepciones muy amargas y desalentadoras. España, libertada de enemigos en el interior, iba a poder atacar con todos sus recursos a los insurgentes de las posesiones ultramarinas.

Los reveses de sus correligionarios en Méjico, Venezuela, Santa Fe y Alto Perú, eran también golpes aterradores, porque ellos iban a permitir enviar ejércitos tras ejércitos contra Chile.

Fuera de esto, habituados los chilenos a una paz de siglos, interrumpida sólo de cuando en cuando por las correrías de los araucanos en la frontera, o por el desembarco más raro todavía de algún corsario en las costas, los males y sufrimientos de una guerra que ya duraba dos años comenzaban a ser muy pesados para muchos.

Los trabajos agrícolas y mineros estaban paralizados; el comercio suspendido; el trigo, que no había adonde exportar, carecía de precio; la azúcar, que ya no podía ser traída del Perú, sino con suma dificultad, tenía, por el contrario, uso excesivo; lo que ocurría con el trigo y la azúcar puede hacer presumir lo que pasaba con los otros artículos de exportación e importación.

En tales circunstancias se concibe que hubiera un gran número de personas que se sintieran predispuestas en favor de un avenimiento, si fuese posible.

VI

Efectivamente, el director y sus allegados oyeron con gusto a Hillyar asegurarles que el virrey estaba muy inclinado a entrar en un acomodo.

Sin embargo, principiaron por rechazar sin vacilación el primero que les indicó, el cual se reducía a ofrecerles el perdón en cambio del restablecimiento simple y llano del antiguo régimen.

A la verdad, era bien triste el aspecto que presentaban los negocios anteriores; grandes y serios los obstáculos que habían de superarse en el interior; pero las principales ventajas que hacía valer el virrey por boca de Hillyar eran meras esperanzas todavía no realizadas y sujetas a los caprichos de la fortuna; los patriotas chilenos contaban con un ejército que podía reputarse victorioso; estaban, en una palabra, muy lejos de haber llegado a una extremidad en que pudieran darse por contentos con sólo el indulto del presidio o de la horca.

A pesar de haber sido la primera una proposición tan inaceptable, las negociaciones no se interrumpieron.

Habiendo continuado las conferencias, Hillyar no tuvo reparo para manifestar en el curso de ellas que, según lo que habla hablado con Abascal, abrigaba la persuasión de que el virrey ratificaría cualquiera otro arreglo más decoroso y conveniente para las dos partes contratantes, y se mostró muy dispuesto a servir de mediador para ello.

Aquella era una ligereza o una mala inteligencia de Hillyar, pues lo que Abascal quería conceder era un perdón a arrepentidos, y no una transacción a rebeldes; mas como el Gobierno de Chile no tenía ningún motivo para poner en duda lo que se le aseveraba por conducto tan respetable y fidedigno, comenzó a lisonjearse con la idea de que fuera posible un avenimiento que comprendiera ventajas y garantías recíprocas.

Entre tanto, el comodoro inglés, a quien llamaban a Valparaíso las atenciones de sus barcos, se separó de Santiago, sin haber arribado a un resultado definitivo, pero dejando abierta la negociación.

El director Lastra y sus consejeros siguieron meditando y hablando sobre los medios de combinar una capitulación provechosa y aceptable para todos.

La experiencia de los males de la guerra les hacía desear las dulzuras de la paz. El sufrimiento de las zozobras del insurgente les hacía apetecer la tranquilidad del ciudadano pacifico.

¡Sobre todo, el horizonte se divisaba, aunque allá a lo lejos, tan nublado, tan preñado de tempestades, en América y en Europa!

Lo que en tales circunstancias y en semejante disposición de ánimo podía cuadrarles mejor era el sistema de un Gobierno nacional y constitucional, más o menos sometido al rey; algo parecido a lo que habían sido las colonias inglesas de la América del Norte antes de su emancipación.

Y efectivamente, fue en esto en lo que se fijaron.

Aquello, a lo que se figuraron, había de convenir a la metrópoli, de la cual quedaban siempre dependientes; y convenía a los chilenos, asegurándoles una parte más o menos considerable en la dirección y administración de los negocios públicos de su país.

Se recordará que éste había sido el pensamiento dominante en la revolución de 1810; pero los móviles que habían impulsado a los que lo sostenían habían sido muy diferentes en una y otra época.

En 1810, habían sido el afecto sincero a Fernando, la fidelidad al monarca legítimo, el acatamiento a los derechos de la metrópoli.

En 1814, eran la duda, el cansancio, el temor.

En el primero de estos años, lo que había propagado aquella idea, lo que había inducido a conciliar las justísimas aspiraciones de los americanos con los intereses del soberano, había sido las noticias en que se pintaba a Fernando perseguido por sus padres y aprisionado por un usurpador extranjero.

En el segundo, lo que hacía combinar una transacción eran las gacetas y proclamas en que se publicaban los triunfos de España.

En 1810 el reconocimiento de Fernando había sido una manifestación de lo que se creía en conciencia.

En 1814, era un cálculo.

Y sería suficiente prueba de esto que decimos, si alguien lo dudase, el contarse entre los autores de aquel malhadado proyecto Camilo Henríquez y don Antonio José de Irisarri, dos publicistas que con brillantez y entereza notables habían proclamado en escritos luminosos la justicia y la utilidad de la independencia.

Decididos el director Lastra y sus allegados a entrar en arreglos con España, ofició el primero con fecha 13 de abril al comodoro, pidiéndole, a nombre del Estado de Chile, que viniera a Santiago a acordar el convenio que con más probabilidades de aceptación pudiera ser discutido bajo la mediación del mismo Hillyar por los generales de ambos ejércitos. Para apresurar su venida, el director representaba al comandante inglés que las fuerzas de uno y otro bando estaban muy inmediatas, quizá prontas a acometerse, y que si esto llegaba a verificarse el vencedor rehusaría del vencido lo que antes habría admitido gustoso. [8]

Hillyar accedió sin tardanza a la invitación.

Habiéndose abierto la negociación, fijaron, al cabo de algunas conferencias, ciertas bases que el mediador declaró muy razonables.

Él acuerdo del director y de la mayoría del Senado, en que ellas fueron consignadas, merece una atención especial, porque junto con contener una manifestación de principios, da una explicación bastante curiosa de los hechos. Creemos necesario ofrecer un extracto de este importante documento, que confirma algunas de nuestras apreciaciones anteriores.

El propósito de la revolución de 1810, según la pieza a que aludimos, fue la conservación de estos dominios al legítimo soberano Fernando VII evitando el que fuesen entregados a los franceses.

Los arbitrios puestos en práctica para conseguirlo fueron trasunto de los empleados por las provincias españolas, las cuales hablan inducido a las de América a que siguieran su ejemplo.

Eran tan evidentemente sanas y leales las intenciones de los chilenos factores de este plan, que sus procedimientos hablan merecido la aprobación de la regencia de Cádiz. En efecto, habían jurado fidelidad a Fernando, y expedido en su nombre todas las órdenes y títulos.

Jamás habían intentado ser independientes del rey de España libre, ni faltar al juramento de fidelidad. La familia de los Carrera, apoyada por la fuerza de las armas, de que se habla apoderado, y por los auxilios de la mayor parte de los españoles residentes en el país, a quienes había seducido, era la que había impedido la persistencia en conducta tan leal y acrisolada, sin que ni las autoridades ni el pueblo, ni la Prensa pudieran explicar los verdaderos sentimientos de los hombre de bien ni opinar con libertad.

«Durante el tiempo de aquel despotismo se habían alterado todos los planes y se había indicado con signos alusivos una independencia que (los Carrera) no pudieron proclamar solemnemente por no estar seguros de la voluntad general.»

«Sin duda aquella anarquía y pasos inconsiderados, continuaban diciendo en aquel notable documento el di- rector supremo y la mayoría del Senado—movieron el ánimo del virrey de Lima a conducir a estos países la guerra desoladora, confundiéndose así los verdaderos derechos del pueblo con el desorden y la inconsideración.

»Atacado el pueblo indistintamente por esto— proseguían los gobernantes de Chile— le fue preciso ponerse en defensa; y conociendo que la causa fundamental de la guerra eran aquellos opresores (los Carrera), empleó todos sus conatos en separarlos del mando, valiéndose de las mismas armas que empuñábamos para defendernos de la agresión exterior.»

Por fin concluían manifestando que «para evitar los horrores de una guerra que había dimanado de haberse confundido los verdaderos derechos e ideas sanas con los abusos de los opresores», estaban dispuestos a entrar en un arreglo, cuyas principales bases serían: suspensión de las hostilidades, evacuación del territorio por las fuerzas de Lima, reconocimiento de la soberanía del rey de España, conservación de las autoridades nacionales o chilenas hasta que, por medio de diputados, se conviniera con el supremo Gobierno de la Península el modo de conciliar las actuales diferencias.

En el mismo acuerdo se nombró plenipotenciarios para el ajuste de la capitulación a los generales don Bernardo O'Higgins y don Juan Mackenna, facultándolos para que fijaran todos los pormenores necesarios. [9]

Al leer el documento cuyo contenido acabamos de resumir, causa pena que dos hombres como don Antonio José de Irisarri, que fue uno de los principales promotores de aquella negociación, y Camilo Henríquez, que intervino en ella en su calidad de senador, hubieran condenado la independencia que habían tenido la gloria de ser los primeros en sostener por la prensa con talento y entusiasmo, y que hubieran procurado sincerarse de aquel crimen con la opresión de los Carrera, quienes habían impedido «a las autoridades, al pueblo y a la prensa explicar los verdaderos sentimientos de los hombres de bien y opinar con libertad».

Irisarri y Henríquez se calumniaban a sí mismos, pues cuando anteriormente habían defendido una opinión diversa, más noble y patriótica, habían, sin duda alguna, obrado por impulso propio, obedeciendo a los dictados de su razón y a sus convicciones, y no a indecorosas su- gestiones ajenas, prestándose a servir de miserables instrumentos a la fuerza y tiranía.

VII

La intervención en aquel negocio de estos y otros in- dividuos de análogos antecedentes, y sobre todo lo di- fundido que a la sazón se hallaba en Chile el pensamiento de la independencia, habían sido hasta ahora motivos para que muchos, casi todos, hubieran creído que el convenio de que estamos hablando fue sólo encaminado a obtener una transacción momentánea, y no un resultado definitivo; esto es, que el Gobierno chileno procuró únicamente ajustar con las apariencias de tratado una simple tregua que le permitiera quedar aguardando sin peligro mejor oportunidad para emanciparse de la metrópoli.

El descubrimiento de la correspondencia reservada del director Lastra al general O'Higgins ha venido a manifestar que la mencionada era una grande equivocación.

La intención sincera de los gobernantes chilenos en aquellas circunstancias fue no emplear un ardid de guerra, sino llegar a una paz estable y duradera.

Tanto el aspecto desfavorable de los negocios exteriores como la prolongación inesperada de la guerra interior y el sufrimiento de los males ocasionados por ella, habían introducido el desaliento en sus ánimos, hasta el punto de haber llegado a considerar por entonces una quimera el proyecto de independencia.

Abandonaron, pues, la idea de emancipación absoluta, como utopía de poetas ilusos, o a lo menos de realización lejana; más permanecieron decididos a conseguir a toda costa el establecimiento de un régimen constitucional.

La fórmula concisa de sus planes habría podido ser ésta: libertad bajo la dependencia del soberano legítimo de España.

Las bases del proyecto de tratado acordadas por el di- rector supremo y la mayoría del Senado el 19 de abril tenían por objeto la ejecución de este pensamiento.

El oficio, muy confidencial, en que Lastra desenvolvió a O'Higgins las instrucciones para el convenio es, entre otras, una prueba irrecusable de lo que aseveramos.

He aquí lo que el director decía al general en aquella pieza notabilísima, hasta ahora desconocida.

Había examinado y hecho examinar con la mayor atención y escrupulosidad las bases acordadas a fin de ver si había en ellas algo que desarrollare modificar, sin que se hubiera encontrado alguna cosa substancial que debiera ser variada.

Los antecedentes históricos referentes a la fidelidad de los chilenos, que hacían injustificable la guerra, y en que se apoyaba el proyecto de tratado, eran exactísimos.

La instalación de la Junta del 18 de septiembre de 1810 había sido perfectamente legítima. Sus miembros habían prestado el debido juramento, reconocido la autoridad del Consejo de regencia, comunicado a éste todo lo ocurrido, y merecido que sus procedimientos fuesen aprobados por él y por el consejero de Estado y ministro plenipotenciario en la corte del Janeiro, marqués de Casa Irujo.

El único que había atacado esta leal conducta había sido el virrey de Lima, y lo había ejecutado «con tanto insulto y descaro», que parecía haber sido impulsado por intereses personales más bien que por los de la nación española. Aquel mandatario, sin suficiente autoridad para ello y sin hacer las previas reclamaciones que son de estilo, se había desmandado hasta invadir con sus tropas el reino de Chile, haciendo que se sublevaran las nuestras y algunos de los más sumisos habitantes, y talando por estos medios la más preciosa porción del territorio, de tal manera que en muchos años, fomentada con empeño, no tornaría a ser lo que había sido.

Aun cuando el virrey se esforzara, como lo hará (continuaba Lastra), en disculpar sus procedimientos con el pretexto de haber querido asegurar la fidelidad a los re- presentantes de nuestro Fernando, éstos no podrán desentenderse de la responsabilidad en que aquél ha incurrido por haber intentado alcanzar con la violencia lo que con mayor ventaja habría podido lograr mediante una política suave y sagaz.

Siendo las bases del sistema establecido en Chile justas, legítimas y capaces de ser sometidas al examen del mundo entero, no debía temerse que, apoyadas por nuestros diputados, fuesen oídas con desagrado en las Cortes, las cuales, aun en lo que estimasen ser en las dichas bases contrario a la nación, no obrarían sin guardar consideraciones a esta parte tan recomendable de América.

El general O'Higgins podía apreciar como testigo ocular cuáles eran los recursos militares de uno y otro bando, juzgando si una suspensión de hostilidades permitiría al enemigo volver, pasado algún tiempo, con dobles y mejores fuerzas, y si una victoria inmediata de los patriotas sólo servirla para hacerlos sucumbir después de vencedores por el arribo de nuevas tropas agresoras.

En vista de las consideraciones de esta especie a que había de atenderse para el mejor acierto, los plenipotenciarios nombrados por el Gobierno de Chile quedaban autorizados para quitar, extender o modificar las condiciones acordadas para el convenio, «como no nos ponga, agregaba Lastra, de peor condición, ni nos ate y asegure de modo que nos quite la libertad para hablar y representar nuestros derechos» [10]

El contexto de esta comunicación de carácter entera- mente reservado no deja la menor duda acerca de intenciones de los gobernantes de Santiago. El director califica en ella de fiel al pueblo chileno en el acto de variar el Gobierno colonial; dice que fue el virrey quien vistió a los habitantes de este suelo de la dura revolucionaria condición que desconocían; da a Fernando VII el afectuoso dictado de nuestro; y declara que la guerra que se estaba sosteniendo era contra las crueles y arbitrarias autoridades de Lima, y no contra las de España. Y todo esto (no se olvide) lo consignaba en un oficio muy confidencial, de que no debían imponerse los enemigos, ni aun los indiferentes, y en el cual había motivos para revelar, y no para ocultar, pensamientos y propósitos. Todo esto era expresado en las instrucciones del jefe del Gobierno al general del ejército, al plenipotenciario encargado de ajustar un convenio de arreglo.

Por aquellos mismos días, con fecha 25 de abril, escribía Lastra al director supremo de Buenos Aires, don Gervasio Antonio de Posada, una carta, en la cual se encuentra el pasaje que sigue: “

Aunque nuestra situación es ventajosa respecto del enemigo que ocupa parte de nuestro territorio, razones de Estado y políticas consideraciones han persuadido que es más ventajosa al Estado de Chile cualquiera transacción precautoria de males y pérdidas indefinidas, que la más completa victoria que con dificultad los repone. Bajo este concepto aviso a usted, con la mayor reserva, que, aprovechando de la mediación inglesa que se me ha franqueado, he dado algunos pasos para cortar las diferencias pendientes con Lima.

Tendrán efecto si se admiten con el decoro a que nos consideramos acreedores; de no Chile (SIC) por su libertad, a que tiene derecho indisputable, derramará la última gota de sangre. » [11]

La nota de que hemos copiado el trozo precedente, tan fidedigna como las otras piezas ya citadas, viene a ratificar la idea que hemos estado dando de los propósitos que tenían el director y sus consejeros. Desde que Lastra aseguraba a Posada que rechazaría enérgicamente todo lo que fuese opuesto a la libertad de Chile, es evidente que no reputaba contrarias a ella las bases acordadas el 19 de abril, en las cuales se reconocía expresa y terminantemente la soberanía de España sobre esta comarca. Hacía, pues, una gran distinción entre libertad e independencia, entre el establecimiento de un régimen constitucional y el desconocimiento de la autoridad de Fernando, mostrándose muy determinado a obtener lo primero al precio de los más costosos sacrificios, y no descubriendo ninguna pretensión a lo segundo.

Nos parece que lo dicho ha de sobrar para que pueda formarse un juicio cabal sobre el término hacia el cual se dirigían las aspiraciones de los que a principios de 1814 administraban los negocios públicos en Chile.

El 22 de abril, el comodoro Hillyar salió de Santiago con dirección a Talca, para ir a ejercer sus buenos oficios de mediador, llevando en su compañía al doctor don Jaime Zudáñez, nombrado para servir de consultor en aquella negociación a los generales O'Higgins y Mackenna y muy especialmente encargado, según las palabras del director, de procurar «en todo el tránsito disponer e inclinar el ánimo del inglés a que formase concepto de nuestra causa, se decidiese a protegerla y mirase con desagrado el que se despreciara y dejara sin efecto su mediación [12].

VIII

El general O'Higgins se adhirió sin dificultad a los planes de su Gobierno,

Hillyar, después de haber hablado con él, siguió adelante hasta el campamento realista, a fin de influir para que Gaínza consintiera en la paz.

Con fecha 26 de abril, O'Higgins ofició al mediador remitiéndole copia del proyecto de convenio acordado en Santiago para que tuviera a bien ponerlo en conocimiento del general español, y pidiéndole que si éste se mostraba dispuesto a aceptarlo, señalase un sitio donde entrar en conferencias sobre la materia.

Al día siguiente, Hillyar, refiriéndose a una nota de Gaínza que acompañaba, proponía reunirse en el punto medio entre las posiciones de ambos ejércitos, el cual venía a hallarse a orillas del río Lircay.

Mas apenas Gaínza había consentido en que se notificara al jefe enemigo que convenía lisa y llanamente en juntarse con él para discutir la capitulación, cuando se sintió pesaroso en sumo grado de lo que había hecho.

Era un hombre débil e irresoluto.

Además, las instrucciones terminantes que traía del virrey le prohibían tratar con las condiciones que ofrecían los patriotas.

Abascal había cuidado de marcarle en ellas con mucha precisión y muy minuciosamente la línea de conducta que había de seguir en las diversas eventualidades que podían preverse.

Gaínza, según el lenguaje figurado que empleaba el virrey, sólo debía «estrechar en sus brazos a los chilenos, si éstos se confesaban hijos descarriados de la madre patria», y se manifestaban arrepentidos de sus faltas pasadas, conviniendo sin condiciones de ninguna especie en jurar la nueva Constitución española y entregar al mismo Gaínza las riendas del Gobierno militar y político.

«Si el Gobierno de Chile—agregaba el virrey—propusiese entrar la composición bajo otros términos o capitulaciones, el señor general sólo le podrá conceder la sus- pensión de armas, conservando el país ocupado, y el Gobierno de Chile el suyo, hasta que dándome parte de lo que se haya tratado, reciba mi contestación» [13].

Como se ve, no había asidero para la duda en órdenes tan categóricas.

Ahora bien, dos de las bases del convenio propuesto eran, según se sabe, la completa evacuación del territorio por las tropas realistas y el mantenimiento de las autoridades nacionales hasta que se pactara un acomodo con la metrópoli, y las dos eran inconciliables con las instrucciones antes copiadas, que prohibían en cualquier evento la retirada del ejército real, y que exigían la sumisión más absoluta, excepto si el virrey, previamente consultado, venía en otorgar una modificación más o menos lata.

Gaínza no estaba, pues, de ninguna manera facultado para aceptar lo que se proponía.

Es cierto que Hillyar aseguraba que, según lo que había hablado con Abascal, creía que éste no distaría mucho admitir un convenio como el proyectado; pero era de suponer que hubiese en tal aseveración una mala inteligencia, pues no es concebible que el virrey hubiera expresado de palabra una cosa, y otra muy diversa por escrito, siendo así que las apuntaciones dadas al comandante inglés coincidían enteramente sobre el particular con las instrucciones transmitidas a Gaínza.

Sin embargo, la situación del general español era tan crítica y su ánimo tan apocado que, previendo un descalabro próximo y no sabiendo cómo evitarlo, no se atrevió a rechazar desde luego una proposición de avenimiento que parecía inspirada por el cielo para salvarle de una derrota desastrosa.

Mas, como es propio de los caracteres vacilantes, apenas había consentido en que se abrieran conferencias para el ajuste del convenio, lo que implícitamente significaba la admisión de las bases, a lo menos como asunto de discusión, cuando se olvidó de sus temores para aten- der sólo a lo que se le mandaba en sus instrucciones; y comenzando a variar de resoluciones por horas, dirigió a Hillyar en 28 de abril un nuevo oficio para anunciarle que no estaba autorizado para tratar en la forma propuesta; pero que no tenía inconveniente para proceder a pactar un proyecto de transacción que se sometería a la consideración del virrey de Lima.

Aquella comunicación fue recibida con el mayor disgusto por O'Higgins, a quien se figuró que el objeto de Gaínza con tales dilaciones era ganar tiempo para reforzar sus tropas y volver a continuar ventajosamente las hostilidades. Así su respuesta fue hacer avanzar su ejército el 29 de abril hasta cuatro leguas de Talca, y decir a Hillyar por medio de un oficio que Gaínza debía escoger pronto entre la guerra o la paz ajustada conforme a las condiciones propuestas, y no a otras. [14]

El director supremo, a quien O'Higgins dio cuenta detallada de lo sucedido, no vaciló en probar con toda energía la contestación que éste habla dado y los movimientos militares que había dispuesto. «Hemos hecho cuanto ha estado a nuestros alcances en odio de la guerra y obsequio de la Humanidad—le decía entre otras cosas—, sin contrariar el decoro e imprescriptibles derechos de Chile. Si usía sabe de positivo que Gaínza promueve artículos impertinentes para aprovechar dilaciones, suspenda toda comunicación y obre según las circunstancias, sin dudar de que, dadas al público nuestras proposiciones y reciprocas contestaciones, acreditarán ante el mundo entero la sinceridad de nuestros sentimientos. [15]

Cuando el oficio de que hemos sacado el anterior extracto llegó a las manos del general patriota, la negociación había vuelto a reanudarse. Por desgracia para Chile, Gaínza, apartando otra vez la consideración de sus instrucciones para tornar a fijarla en el riesgo inminente de una completa derrota, había cedido; pues si así no sucede, O'Higgins continúa su marcha sobre Talca, desbarata probablemente a los realistas, y el pueblo chileno no habría tenido que soportar las calamidades y la opresión de la reconquista española.

IX

Tan pronto como habían sido entregadas a Gaínza el 27 de abril las bases de convenio acordadas en Santiago, había llamado apresuradamente de Chillan, para que viniera a auxiliarle con su asistencia y consejos, al auditor de guerra don José Antonio Rodríguez Aldea, el hombre de la época más entendido en el complicado laberinto de las leyes españolas, y más diestro en los artificiosos manejos del foro, el cual era considerado, según la expresión del mismo Gaínza, «como un santo padre en materias de derecho y en la inteligencia del valor de las expresiones y palabras» [16]

Rodríguez llegó a Talca el domingo 1 de mayo, cuando el general realista, asustado por la marcha de O'Higgins sobre aquella ciudad, habla dicho por segunda vez que trataría con las condiciones propuestas, después de haberlo rehusado anteriormente, alegando falta de autorización.

Gaínza y Rodríguez volvieron a leer con suma detención los artículos, o más bien bases de la capitulación ofrecida.

Los dos convinieron, como no podían menos de hacerlo, en que aquéllas eran evidentemente contrarias al espíritu y a la letra de las órdenes terminantes del virrey.

Pero, ¿qué hacer?

— ¿Cuál es el estado de nuestras fuerzas en comparación con las de los insurgentes?— preguntó Rodríguez.

—Como tendríamos que dejar guarnecida a Talca —contestó Gaínza—, escasamente podríamos sacar al campo novecientos o mil hombres; y según mis noticias, el enemigo es muy superior, y dispone de una robusta caballería.

No siendo razonable esperar una victoria, la alternativa que quedaba era: tratado o derrota.

— ¡Es mucho lo que exigen!—continuó entonces Rodríguez—; pero, ¿no pudiera ser que pidieran tanto, no para conseguirlo todo, sino para obtener únicamente algo?

Esta reflexión les infundió la esperanza de poder lograr quizá un tratado más ventajoso.

Rodríguez se ocupó en redactar varías correcciones a los artículos propuestos, mediante las cuales ellos se lisonjeaban de que tal vez serían admitidas.

La modificación principal, y la que mayor interés tenían en que fuera aceptada para salvar su responsabilidad, ajustándose a las instrucciones, era la conservación por las tropas realistas del territorio que ocupaban, hasta que se supiera la determinación del virrey.

La conferencia entre los plenipotenciarios había sido fijada para el 3 de mayo.

Aquel día Gaínza y Rodríguez se dirigieron en coche al lugar de la cita. El primero se fue leyendo por el camino el papel de las enmiendas; y los dos, hablando y comunicándose sus reflexiones sobre el grave asunto en que iban a intervenir.

Era tanto lo que deseaban llevar esto a buen término, que llegaron a creer en la probabilidad de que sus correcciones no serían rechazadas.

Llegados a las orillas del Lircay, entraron en un rancho que se había preparado al efecto, y donde encontraron a O'Higgins, Mackenna y Zudáñez.

Hallábase también allí el comodoro Mr. James Hillyar, quien parece haber intervenido en el negocio sólo con el respeto de su presencia.

Previos los saludos de estilo, se abrió la discusión.

El primer punto que se tocó fue relativo a la presencia de Zudáñez, a quien Gaínza y su auditor negaron el derecho de tomar parte en el negocio.

Desde un principio la intervención de aquel otro «santo padre en leyes» fue juzgada por Rodríguez opuesta a la realización de la esperanza que tanto él como el jefe español tenían de que serían aceptadas las modificaciones que pensaban proponer.

A lo que parece, reputaba una gran ventaja el tener que entenderse únicamente con O'Higgins y Mackenna, privándolos del temible auxilio de su incómodo colega, a quien había deseado alejar a toda costa.

Pero los plenipotenciarios patriotas, conociendo el sumo peligro que corrían en quedar solos contra un letrado tan famoso como Rodríguez resistieron con tanta energía a la separación de Zudáñez, que impusieron silencio sobre el particular a sus contendores.

La serie del debate que se trabó en seguida manifestó bien pronto que Rodríguez había formado un juicio muy acertado, cuando había creído que sería provechosísimo para su causa el alejamiento de su cofrade.

En efecto, Zudáñez comenzó a dictar el artículo primero, que traía naturalmente pensado y preparado con arreglo a las bases.

Aquel dictado fue hecho «a tropezones y con detención», según lo refiere Gaínza; porque cada palabra daba motivo para una contradicción de Rodríguez y una réplica de Zudáñez, y por consecuencia para una discusión acaloradísima.

La más reñida de ellas fue una que versó sobre la expresión derechos imprescriptibles.

Rodríguez y Zudáñez sostuvieron cada uno con el mayor empeño y por largo rato su respectiva opinión.

La vasta instrucción legal y la habilidad de Rodríguez, quien sobrevivió muchos años a su competidor, y alcanzó a representar un gran papel en el país después de la independencia, pudieron ser experimentadas, y son reconocidas por todos.

En cuanto a Zudáñez, lo que el tiempo permite todavía rastrear de la discusión que estamos refiriendo, muestra que no era un letrado vulgar y que en aquella ocasión hizo frente a Rodríguez con bastante lucimiento.

Gaínza ha llegado aun hasta a sostener que toda la superioridad estuvo por parte de Zudáñez. «Habiéndose trabado, dice en la confesión corriente en el proceso que se le mandó levantar, la cuestión o debate entre Rodríguez y Zudáñez sobre el sentido y significación de la expresión o palabra imprescriptibles derechos (sin que otro alguno hablase sino muy rara palabra), el declarante la cortó al fin, tan sólo porque viendo a su auditor, su compañero, su asesor, corto en expresiones, apocado, balbuciente y deslucido, lo que le desconsoló infinito, e hizo conocer no estaba formado aún, ni quizás criado para semejantes teatros, quiso evitar lo percibiesen los demás con rebaja de su concepto y representación. Sin embargo, conviene no olvidar que el juicio anterior debía de ser muy apasionado, porque cuando Gaínza lo expresó se hallaba irritadísimo con Rodríguez, a quien incluía entre los principales instigadores de las persecuciones que a la sazón estaba soportando.

Rodríguez, a su turno, acusó a Gaínza de haber terciado en la conversación para apoyar con grande asombro suyo ciertas proposiciones sumamente liberales que estaba sosteniendo Mackenna.

Haremos conocer pronto un incidente que muy bien podría invocarse para defender la exactitud de esta aserción de Rodríguez.

Pero sean cuales fueren los móviles que hicieron obrar a Gaínza, lo cierto fue que puso término a la disputa, y que gracias a esto, al cabo de tanto batallar, se logró que quedara escrito el artículo primero.

Continuóse siempre, sin embargo, por lo que respecta al resto del convenio, el mismo dictado a tropezones, y el mismo acalorado debate entre Zudáñez y Rodríguez, que defendían sus respectivas causas palabra a palabra, como dos atletas habrían podido defender palmo a palmo un terreno disputado.

Entre tanto, hacía un frío intenso, y aquella tarea duraba ya horas sin divisársele fin.

Gaínza, tomando un capote, invitó a O'Higgins a salir fuera del rancho para calentarse al sol, mientras los letrados seguían adentro disputando.

Los dos generales tuvieron entonces una conversación en la cual el español manifestó las ideas más liberales en favor de los americanos, reconociendo nada menos que su perfecto derecho para ser tratados como los peninsulares y ser gobernados bajo un régimen constitucional. Aquello fue una verdadera sorpresa para O'Higgins, que escuchó lleno de asombro a su adversario [17].

Zudáñez y Rodríguez, acompañados de Mackenna, salieron también del rancho para continuar afuera la redacción del convenio, pues el calor del debate, por acre que hubiera sido, no había bastado para estorbar que el frió entumeciera sus cuerpos.

Cuando todos los artículos estuvieron escritos, Gaínza y Rodríguez quisieron todavía conferenciar a solas sobre el asunto dentro del rancho, donde efectivamente permanecieron encerrados unas dos horas.

Pasado aquel tiempo salieron proponiendo un gran número de enmiendas más o menos importantes que Rodríguez había escrito al margen del borrador, entre las cuales volvía a insistirse en la varias veces propuesta y otras tantas rechazada, de que el ejército realista seguiría ocupando el territorio de ultra Maule hasta saber la determinación del virrey.

O'Higgins y Mackenna recibieron tales indicaciones con sumo disgusto. « — Esto no es proceder de buena fe — dijeron—; seguirá la guerra.»

Hubo en seguida un debate muy animado en que la firmeza estuvo de parte de los negociadores patriotas» que se manifestaban resueltos a volver a apelar a las armas antes que ceder; y la irresolución, por la de los realistas, que en todo caso preferían el ajuste de un tratado al desastre de una derrota.

El irresoluto y pusilánime Gaínza hizo cuanto pudo para doblegar a sus adversarios, que se mostraron inflexibles.

—No veo inconveniente— dijo a O'Higgins — para que, mientras viene respuesta del virrey, los dos gobernaremos provisionalmente al país, con independencia el uno del otro; usted podría encargarse de la parte que se extiende al norte del río Maule, y yo de la que hay al sur.

—No, de ninguna manera—contestó O'Higgins—; perdemos el tiempo; no habrá tratado, si se rehúsan las bases propuestas que ya habían sido aceptadas.

Gaínza, que no sabía qué hacer, perplejo entre exponerse a un ataque de los patriotas, que marcharían inmediatamente sobre Talca, o a la cólera de Abascal, cuyas instrucciones eran tan claras y categóricas, principió a volver a convenir poco a poco en todo.

Pero entonces se presentó una dificultad que habría podido ser muy seria, y aun decisiva, si los plenipotenciarios patriotas no hubieran estado a su vez tan ganosos de capitular.

En aquella discusión, o en alguna de las anteriores, Rodríguez, a fin de conseguir que se admitiera la cláusula de la no evacuación de la provincia de Concepción hasta la aprobación del virrey (lo que les habría permitido proceder sin infringir sus instrucciones) habla asegurado a O'Higgins y Mackenna que Gaínza no tenía poderes para tratar en otra forma.

Sucedió, pues, que cuando el general español principió a ceder en todo, O'Higgins, o Mackenna, recordando la revelación de Rodríguez y lo que el mismo Gaínza había declarado en un oficio antes de comenzar la negociación, exigieron a éste sus credenciales.

Lo que ustedes quieren — contestó Gaínza — es que yo deje la provincia de Concepción; y así, en dejándola, no hay necesidad de más.

Los plenipotenciarios patriotas se dieron por satisfechos con esta sola garantía, cuyo cumplimiento debía estribar únicamente en el honor de Gaínza, y en la entrega de dos coroneles en calidad de rehenes.

La discusión, que había comenzado por la mañana, había venido a terminar ya bien entrada la noche; pero al fin se hallaba concluida.

Rodríguez fue encargado de dictar a dos plumas el borrador del convenio acordado.

Mientras tanto, Zudáñez se ocupaba, ignoramos para qué, en quemar los varios papeles en los cuales durante aquel pesado debate se habían escrito las diversas indicaciones y correcciones que se habían propuesto.

Cuando estuvieron sacadas en limpio las dos copias del tratado, Gaínza las leyó detenidamente, agregando de su puño y letra tres palabras que, a su juicio, faltaban en el artículo primero, y haciendo que en otro se enmendara entre renglones una expresión que Rodríguez había omitido al dictar.

Rodríguez pretendió más tarde que aquella omisión había sido premeditada con el objeto de conseguir que se difiriera la firma del tratado por la necesidad de sacar otras copias y lo avanzado de la hora.

Gaínza, sin embargo, contradice terminantemente tal aserto. Recuerda muy bien—afirma en su confesión — que, aunque es cierto dictaba los artículos el auditor, y a las once de la noche, y se escribían a dos plumas, el que declara, que estaba sentado allí, fue causa de algunas enmiendas, borrones y entrerrenglones, y el único y solo que insinuó, sin indicación ni impulso de otro alguno, se difiriese al siguiente día su corrección y el ponerlos en limpio; mas no lo pudo lograr, y así al fin firmó, aunque no con gusto, pero disimulando muy bien y con afectación de todo lo contrario; por todo lo cual y haber estado a todo esto muy callado el auditor, y sin manifestar en cosa alguna su oposición y repugnancia (ni le tiene ahora, que ya le conoce bien, por hombre capaz de haberla significado en aquel momento), ve también con nuevo asombro la finura que ha pensado atribuirse en haber procurado arbitrios de impedir con el estudio del mal dictado la firma del tratado.»

Como se ve, los testimonios de Rodríguez y Gaínza se hallan muy discordes sobre este punto. El primero afirmó haber repetido una y otra vez a su general que por ningún motivo ni pretexto debía aceptar aquella capitulación, contraria a sus instrucciones. El segundo aseguró que Rodríguez, reconociendo, como lo reconocía él mismo, que las instrucciones se oponían a la celebración de semejante convenio, no le aconsejó ni le insinuó jamás que se abstuviera de ajustarlo. Pero sea cual fuere entre estas dos aseveraciones contradictorias aquella en que se exprese la verdad de lo sucedido, ello es que Rodríguez esquivó desde luego la responsabilidad del acto.

Al tiempo de la firma Rodríguez se acercó a Gaínza para decirle en voz baja:

—General, yo no firmo, porque no estoy facultado para esto.

—Está bien; no firme usted, no es preciso—le respondió Gaínza, sin dar importancia al incidente.

Habiendo sido Rodríguez invitado por O'Higgins y Mackenna para que firmase, dio en público una excusa análoga a la que en reserva había dado ya a Gaínza.

Más tarde Rodríguez sostuvo que lo que había querido dar a entender con aquella frase había sido que no estaba facultado para suscribir la capitulación por ser contraria a las instrucciones del virrey.

Gaínza, por su parte, pretendió que el sentido que él había dado a la excusa de Rodríguez había sido el de que no se creía con título, con representación para suscribir el tratado. «Bien lejos estuvo entonces el declarante—dice en su confesión— de imaginarse que aquella repugnancia tuviera más motivo o el misterio que ahora se le da; pues no lo manifestó, siendo falsas cuantas cláusulas y expresiones tiene la pregunta que hagan relación a este concepto.

Es esta la oportunidad de que entremos en algunos pormenores sobre el contenido de un convenio cuya elaboración había sido tan costosa y llena de intercadencias, y que, no debiendo ser cumplido, había, sin embargo, de promover tantas perturbaciones en uno y otro bando.

Aunque el tratado había tenido por base el acuerdo del Senado que anteriormente hemos extractado, es preciso declarar, en obsequio de la verdad, que comprendía algunas modificaciones o novedades que eran favorables a Chile.

Las concesiones que se hacían a España eran las que siguen:

Se reconocía la soberanía de Fernando VII, que siempre se había reconocido, a lo que se aseguraba, y la autoridad de la regencia, que se cuidaba de advertir había aprobado la instalación de la primera Junta.

Se declaraba que esta comarca era parte integrante de la Monarquía española.

Chile quedaba comprometido a obedecer lo que determinasen sobre su suerte las Cortes después de oír a los diputados que se enviarían.

Se obligaba a dar a España todos los auxilios que pudiera, vista la ruina causada por la guerra de que había sido teatro.