Reseña

Un fascinante, riguroso y ameno recorrido por la historia de la exploración, este libro del prestigioso historiador Felipe Fernández-Armesto analiza cómo las sucesivas exploraciones y descubrimientos a lo largo de la historia han ido cambiando la configuración del mundo. Desde las expediciones marítimas de los egipcios bajo el reinado de Hatshepsut hasta el presente, pasando por los mercaderes que recorrían la ruta de la seda, los misioneros que se adentraban en tierras ignotas, los navegantes españoles y portugueses del siglo XV, los exploradores que se adentraron en el XIX en el corazón de África o los aventureros que conquistaron las regiones polares, los colonos que se adentraron en Norteamérica camino del Oeste, los barcos que surcaron los mares del sur… El afán de aventura y conocimiento ha movido al ser humano desde sus orígenes y le ha llevado a explorar y descubrir nuevos territorios, provocando cambios de todo tipo en la configuración de ecosistemas y sociedades con cada nueva exploración.

A Rafael del Pino

Dadme ese poder de enamorados que desarma a los hombres y los hados, que yo voy el planeta a circundar y a ver nacer diosas en el mar.

HOMERO

Ilíada, canto XIV

En primer lugar, hijo mío, observa que en este mundo viajamos entre apariencias y enigmas, puesto que el espíritu de la verdad no pertenece a este mundo ni puede ser alcanzado en él. Somos llevados hacia lo desconocido, pero sólo en un sentido metafórico…

NICOLÁS DE CUSA

Carta a Nicolás Albergati [Watts 189].

Yo no digo esta canción

sino a quien conmigo va.

Romance del Conde Arnaldos

La influencia decisiva la ha ejercido Rafael del Pino y Moreno, ingeniero, hombre de negocios y filántropo excepcional. En el momento de nuestro encuentro, acababa de realizar una travesía siguiendo los pasos de grandes exploradores marítimos, a bordo de una embarcación diseñada por él mismo. «Espero —me dijo— verle escribir una historia global de la exploración antes de morir». Esta propuesta irresistible no estaba exenta de cierto humor morboso, puesto que don Rafael era entonces un octogenario robusto, de una deliciosa vitalidad. Pero cuando me hallaba en la fase inicial de la elaboración de esta obra, le sobrevino un terrible accidente, que le produjo una parálisis casi total, e hizo que mi proyecto se convirtiera en una empresa urgente y cargada de valor emotivo. Don Rafael afrontó su aflicción con una fortaleza ejemplar. Estoy en deuda con él por su estímulo en la redacción de este libro, así como por el interés y las ideas con que contribuyó a enriquecerlo. No menos profunda es mi deuda con la fundación que lleva su nombre, por haber subvencionado la investigación y cubierto el coste de los mapas e ilustraciones: sin su generosa ayuda, no hubiera podido disponer del tiempo necesario para realizar mi trabajo. Amadeo Petitbò, director de la Fundación del Pino, me ha ofrecido en todo momento su ayuda, su comprensión y su aliento. Durante la redacción del libro, él y Virgilio Oñate se tomaron muchas molestias en leer el texto y en ayudarme a meditarlo y a mejorarlo.

Debo también mi gratitud a los lectores de la Oxford University Press por sus comentarios útiles y penetrantes, y a mis editores, Luciana O'Flaherty, de Oxford University Press, Steve Forman, de Norton, y Mauricio Bach, de Destino, por su competencia y su comprensión. Mis colegas de los departamentos de Historia y de Geografía y del Arts Research Centre del Queen Mary College, Universidad de Londres, donde escribí la mayor parte del libro, me proporcionaron —con la colaboración de la dirección y la administración del College, extraordinariamente doctas y bien dispuestas— el mejor entorno imaginable donde enseñar y aprender. Terminé la obra en el Departamento de Historia de la Tufts University, donde tuve la suerte de gozar de una generosa bienvenida y de una voluntad de cooperación inagotable. Retrocediendo más en el tiempo, adquirí la mayor parte de mis conocimientos sobre la exploración de mis colegas de la Hakluyt Society y de mis colaboradores en El atlas de los descubrimientos. Por supuesto, lagunas de contenido y errores factuales mancillarán el libro: éstos, al menos, son exclusivamente míos.

Los primeros exploradores, de las culturas recolectoras a los grandes imperios

Contenido:- Comienza la divergencia

- Aquí está el vendedor de hielo

- Los comienzos de la convergencia

- El enigma de los primeros mapas

- Comunicación entre civilizaciones

- Del Mediterráneo al Atlántico

- Las Rutas de la seda

- Exploradores del Monzón

- Los límites de la convergencia

So many gods, so many creeds,

so many paths that wind and wind [1]

ELLA WHEELER WILCOX

The World's Need

La primera abarca la mayor parte de la Historia, 150.000 años aproximadamente, desde la aparición del Homo sapiens hasta casi el momento actual: la relación de cómo las culturas humanas se formaron, se diferenciaron unas de otras, se separaron y se volvieron cada vez más dispares, hasta alcanzar el punto en que nos hallamos ahora: un mundo lleno de diferencias, en el que el pluralismo, paradójicamente, es el gran valor compartido al que no estamos dispuestos a renunciar. Imaginemos un observador cósmico que contemplara la humanidad desde un lugar remoto en el espacio y en el tiempo, viéndonos con la clase de objetividad que nosotros —inmersos en nuestra propia historia— no podemos lograr. Imaginémonos preguntándole a ella —tal vez sobre la base de mi propia experiencia de la vida doméstica, la omnisciencia y la omnipresencia me parecen cualidades femeninas— cómo caracterizaría la historia de nuestra especie sobre este planeta. Imaginemos su respuesta. Sería breve: unas criaturas tan insignificantes como nosotros, en un rincón tan diminuto del universo, no merecerían muchos comentarios. La observadora cósmica diría sin duda que nuestra historia era, por encima de todo, el proceso de una creciente diversidad.

La segunda historia, que para nosotros es tan importante pero que, sospecho, apenas sería percibida por la observadora cósmica, se ha solapado con la primera durante por lo menos los últimos diez mil años. Gradualmente, se ha convertido en la predominante, puesto que el intercambio cultural se ha acelerado y ha aumentado su alcance hasta el punto de que en la actualidad el modo en que la cultura global parece volverse cada vez más homogénea —incluso uniforme— se ha convertido, para nosotros, en el tema más conspicuo acerca de la vida humana en el planeta. [2]

Según creo, ambas son historias de exploración. Pero sabemos demasiado poco sobre la primera para dedicarle más de unas pocas páginas en lo que sigue. Las sociedades nunca se hubieran distanciado sin los exploradores que las condujeron por rutas distintas, hacia entornos diversos y tierras alejadas unas de otras. Nunca hubieran retomado sus relaciones, y no se hubieran modificado unas a otras, sin las generaciones posteriores de exploradores, que abrieron las rutas de la interacción, el comercio, los conflictos y los contagios por las que volvieron a unirse. Ellos fueron los ingenieros de las infraestructuras de la historia, los constructores de las carreteras de la cultura, los forjadores de relaciones, los tejedores de redes.

El proceso de convergencia ha dejado muchos rastros todavía visibles; la era de la divergencia no dejó prácticamente ninguno. La convergencia es la historia que entendemos como nuestra: aquella cuyas claves necesitamos conocer para ser capaces de comprender el mundo en que vivimos y de planificar el futuro. Ésta es la justificación de consagrar un libro a exponer cómo se desarrolló. Pero antes merece la pena echar una breve mirada a la labor de los exploradores que condujeron a las diversas comunidades humanas por caminos distintos, porque también esa labor fue un triunfo de la exploración. Con esta descripción sumaria como punto de partida, podremos formarnos una imagen más vívida de los logros de los exploradores posteriores, y comprender la importancia que tuvieron en la gestación del mundo en el que vivimos.

1. Comienza la divergencia

La cuestión fundamental para los historiadores es « ¿Por qué sucede la historia?». Para comprender el sentido de esta pregunta puede compararse a los humanos con los demás animales sociales y culturales. Las sociedades humanas cambian mucho más deprisa que las de las otras especies. Este proceso de cambio, que llamamos historia, es para la mayor parte de ellas tan sutil y lento, o tan repetitivo, o con tan pocas variaciones, que una historia de, digamos, una manada de ballenas o una colonia de hormigas es algo prácticamente inconcebible. La historia de un grupo de chimpancés puede escribirse desde hace muy poco. Jane Goodall realizó la crónica de las crisis y los conflictos de liderazgo entre los chimpancés que observó en su hábitat natural, y su relato no es muy distinto del de la política de algunos grupos humanos simples —de una banda, por ejemplo, o de un clan—. Otro pionero de la primatología, Frans de Waal, ha estudiado la estructura del poder entre los chimpancés y ha comparado los principios de su política a los de Maquiavelo: los rivales conspiran en búsqueda de apoyos, lideran episodios de subversión y asaltos al poder. [3]

De todos modos, por lo que sabemos en el estadio actual de las investigaciones, incluso las sociedades de los chimpancés, que entre las no humanas son las más parecidas a las nuestras, están lejos de poseer la asombrosa volatilidad de la cultura humana. Entre los chimpancés y los demás animales sociales, los cambios políticos se suceden según parámetros predecibles. Los líderes cambian, las alianzas se forman, se rompen y vuelven a unirse, pero los parámetros son siempre los mismos. Tampoco los distintos grupos de chimpancés difieren tanto entre sí, en sus formas de cultura, como los humanos, ni ocurre tal cosa con ninguna de las especies culturales.

Sin embargo, no hay duda de que los chimpancés, y muchos otros animales, poseen una cultura: desarrollan nuevos hábitos, técnicas y estrategias para adaptarse a su entorno, especialmente para conseguir y distribuir la comida. Estas estrategias se enseñan a los demás y de este modo pasan de generación en generación. En cierto sentido, en algunos casos excepcionales, incluso puede decirse que los chimpancés ritualizan la distribución de la comida: los cazadores, por ejemplo, reparten la comida que han conseguido de un modo bastante fijo, en virtud principalmente de la jerarquía del grupo y de las estrategias sexuales de los cazadores líderes. Una vez han hallado una innovación cultural, los animales los transmiten por tradición. De este modo comienza la divergencia cultural. Aparecen las diferencias entre grupos distantes. En los bosques de Gabón, por ejemplo, algunos grupos de chimpancés cazan termitas con palos; otros parten nueces con piedras que usan como martillos y como yunques. En las llanuras del este de África, algunas sociedades de babuinos mantienen relaciones monogámicas sucesivas, mientras que otras están organizadas en harenes de machos polígamos. En Borneo y en Sumatra los orangutanes se divierten con juegos distintos. En el caso mejor documentado, observado por primatólogos japoneses, una genio macaco llamada Ima descubrió el modo de lavar las batatas, y enseñó la técnica a su grupo. Eso ocurrió en 1950. Desde entonces, los monos han mantenido esta práctica, que es exclusiva de su colonia.[4][

Sobre esta base, no sorprende que las culturas humanas también experimenten cambios y, en consecuencia, diverjan entre sí. Al fin y al cabo, los humanos somos primates, y es de esperar que nuestra historia presente las características propias de este orden. Pero lo que queremos averiguar es por qué las sociedades humanas divergen de forma tan marcada y cambian tan rápidamente.

Para intentar comprender estas cuestiones, el mejor punto de partida es nuestro ancestro común más reciente: la mujer —o, mejor dicho, la secuencia de ADN— que los paleontólogos conocen como «Eva mitocondrial», de unos 150.000 años de antigüedad. [5] En la época de Eva, es razonable suponer que los pocos miles de humanos que habitaban en el África oriental compartían una sola cultura: la misma economía, la misma tecnología, los mismos alimentos y, presumiblemente, si tales cosas existían en una era tan temprana, el mismo tipo de lenguaje y de religión. De forma lenta e irregular, al principio, exploradores desconocidos e innombrables comenzaron a desplazar a sus comunidades fuera de la región de la Eva mitocondrial, hacia nuevas tierras donde tuvieron que cambiar para adaptarse al entorno. Perdieron el contacto unas con otras y comenzaron a desarrollarse sus diferencias, en un relativo aislamiento. [6]

En consecuencia, las grandes cuestiones que plantea inicialmente la historia de la exploración son éstas: ¿Cómo se extendieron los hombres por el planeta? ¿Qué hizo posible ese proceso? ¿Quién les guió y por qué? ¿Cómo cambiaron a lo largo del recorrido?

Éstas son cuestiones realmente fundamentales y complejas, y no existen comparaciones que puedan ayudarnos a clarificarlas. Otras especies se mantienen más estrechamente ligadas al entorno al que mejor se han adaptado. Cuando emigran, lo hacen siguiendo las estaciones, buscando la estabilidad medioambiental. Cuando se dispersan, se mantienen en áreas vecinas y con frecuencia regresan a su hábitat de origen cuando termina la crisis que les obligó a desplazarse. Los zorros se hallan casi tan dispersos por el planeta como los seres humanos, pero las diferencias genéticas entre las especies de zorros de uno y otro hábitat son mucho más marcadas que las que se observan entre las distintas sociedades humanas. Una cierta ayuda para comprender por qué y cómo emigraron los pueblos puede obtenerse de los casos de otras especies con entornos conflictivos: uno reciente y bien documentado es el de los gorilas de las montañas de Ruanda, que parecen haberse desplazado hasta su hábitat actual, elevado y relativamente frío, como refugiados procedentes del entorno competitivo de los bosques tropicales de menos altitud. A cambio de una mayor escasez de alimentos, lo que tal vez haya contribuido a que estas criaturas exclusivamente vegetarianas sean más pequeñas y más débiles que otros gorilas, han hallado una forma viable de subsistencia. Pero en este caso la reubicación queda estrictamente limitada al área adyacente al hábitat de procedencia de los gorilas. No puede tomarse como modelo para explicar las largos desplazamientos de los primeros colonizadores humanos.

Incluso los pueblos humanos raramente, o acaso nunca, se desplazan de buena gana y se adaptan a un nuevo entorno sin dificultades. Entre los casos recientes y bien documentados, los acaecidos en los últimos quinientos años, las colonizaciones más exitosas han tendido a buscar entornos similares al lugar de procedencia. Generalmente, los emigrantes intentan recrear la atmósfera de su tierra natal en el país que les acoge. Los colonizadores fundaron Nueva Inglaterra, Nueva Francia, Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur y otras versiones ligeramente modificadas de sus lugares de origen. Crearon Nueva España y, cuando se hubieron adaptado a ella, se desplazaron a Nuevo México. Se aferraban a su cultura como algo reconfortante y transportaban con ellos tantos objetos de su entorno físico como les era posible. Viajaban con los animales y los cultivos que les eran conocidos: eso implicaba generalmente que debían hallar zonas similares a las que habían abandonado.

En la gran era de la colonización europea de muchas zonas del planeta hasta entonces desconocidas, en los siglos XIX y XX, los viajeros se instalaron en regiones donde crearon Nuevas Europas—áreas con climas semejantes a los de sus tierras de origen, como las zonas temperadas de América del Norte y del Sur, Sudáfrica y Australia—. Hacia el final de ese período, abandonaron la mayor parte de las regiones tropicales que habían habitado como elites esencialmente temporales, dedicadas a administrar, defender, desarrollar o explotar los territorios imperiales. Ésta sigue siendo la práctica habitual de las comunidades que emigran. Hoy en día los emigrantes chinos han transformado partes del Asia Central en lugares con la apariencia, los olores y los sonidos de China; en gran medida han hecho lo mismo en los barrios chinos de Occidente. Nuestra inquietud actual sobre las posibilidades de que se mantenga el éxito del multiculturalismo procede de este hecho: cuando los humanos se desplazan a un nuevo entorno, normalmente no rechazan el de procedencia.

La tierra africana de Eva no era el Edén; pero se adecuaba a las necesidades de nuestra antecesora y su descendencia. Allí podían compensar las deficiencias con las que habían evolucionado. No eran buenos trepadores; pero en las praderas y los bosques podían contrarrestar esta deficiencia teniéndose en pie para mirar a lo lejos. Podían blandir antorchas para dominar y llevar a pacer a los animales que habían cazado. Podían hallar los materiales adecuados para construir armas y herramientas, especialmente las barras y lanzas endurecidas por el fuego con las que mataban a sus presas y las piedras afiladas que empleaban para despedazarlas. En comparación con nuestras especies rivales, los humanos tenemos unos sentidos de la vista, el olfato y el oído inferiores, una mayor lentitud de movimiento, dientes y uñas poco amenazadores, una pobre capacidad de digestión y cuerpos débiles que nos limitan a andar por el suelo. Tan sólo tenemos —por lo menos aquellos de nosotros que son buenos ejemplares, en este aspecto, de nuestra especie— dos grandes ventajas físicas: en primer lugar nuestra capacidad de mantener la energía a lo largo de una larga persecución, mediante una profusa emanación de sudor que evita el calentamiento excesivo del cuerpo; en segundo lugar, nuestra destreza con los proyectiles —brazos aptos para realizar lanzamientos precisos y una buena coordinación entre la vista y las extremidades—, que nos permite protegernos de los depredadores rivales.

Por todas estas razones, cabría esperar que el Homo sapiens se hubiera quedado en la sabana. Pero sus migraciones le llevaron a entornos muy distintos, donde la adaptación era un reto difícil: grandes bosques y zonas pantanosas, donde las técnicas a las que estaba habituado quedaban limitadas; climas fríos, para los que estaba peor preparado; desiertos y mares, que requerían avances tecnológicos que todavía no se habían desarrollado. En estos entornos nuevos, presumiblemente aparecieron enfermedades desconocidas; y aun así los hombres siguieron desplazándose, atravesándolos o asentándose en ellos, guiados por los primeros exploradores de la historia. Todavía hoy continúa el esfuerzo por comprender cómo se dio este proceso.

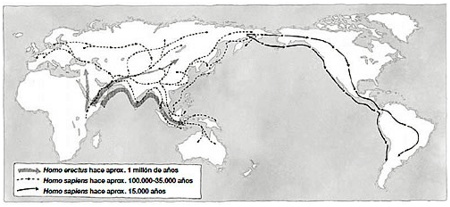

Ya había ocurrido anteriormente —o al menos algo muy parecido—. Hace alrededor de un millón y medio de años, los homínidos que llamamos Homo erectus comenzaron a abandonar una región similar en el este de África y se extendieron, según parece, por gran parte de lo que hoy en día es África y Eurasia. Aquélla fue una población de la Tierra mucho más lenta y selectiva que la que ha logrado nuestra especie. Tardó en cumplirse por lo menos trescientos mil años, probablemente cerca de medio millón, mientras que el Homo sapiens llegó más lejos: igualó los dominios más remotos del erectus en Asia y África, penetró mucho más en Europa y alcanzó incluso Australia en menos de un tercio del tiempo, tal vez, según los cálculos más favorables, en tan sólo una décima parte.[7]En cierto sentido, la expansión del Homo erectus prefiguró la del Homo sapiens: en gran parte cubrió el mismo terreno. Como harían después los sapiens, aquellos viajeros lograron de algún modo cruzar el mar abierto, puesto que se han hallado fósiles de erectus en partes de Indonesia que estaban separadas del continente asiático en el momento de la colonización. Es posible incluso que los erectus estuvieran guiados por un cuerpo de exploradores —uno tiene la tentación de decir «profesionales». Clive Gamble ha argumentado que en las sociedades de homínidos los machos jóvenes eran enviados a recorrer el territorio en busca de comida— en parte para mantenerles alejados de las compañeras femeninas de los machos de más edad y en parte por su mayor movilidad. Esta especialización debió de dar pie a otras: en un principio buscar las rutas para las migraciones estacionales y más adelante realizar exploraciones de mayor alcance sobre la disponibilidad de alimentos en zonas remotas.[8]Pero es arriesgado llevar demasiado lejos las posibles analogías entre el caso del Homo erectus y del Homo sapiens. El erectus permaneció sin salir de África durante aproximadamente medio millón de años, antes de que comenzara su expansión —dos o tres veces la duración total (hasta el momento) de la existencia de nuestra especie—. Una expansión similar la llevaron a cabo los grupos migratorios de una especie que se conoce generalmente como Homo helmei, aparentemente uno de los antecedentes del hombre moderno, hace unos 250.000 años; pero la severa glaciación subsiguiente barrió todas sus colonias extra africanas, y los que permanecieron en África desaparecieron pronto, desplazados o aniquilados, tal vez, por nuestros propios ancestros.

El esquema básico de dónde y cuándo llegó el Homo sapiens en su proceso de expansión por la Tierra puede reconstruirse —a pesar de que los datos arqueológicos son muy parciales y, en el estadio actual de las investigaciones, parecen incluso contradictorios— midiendo las diferencias de la población actual en el grupo sanguíneo, el ADN y, hasta cierto punto, el lenguaje.[9]A grandes rasgos, cuanto mayores son las diferencias, más tiempo habrán permanecido los ancestros de la población en cuestión aislados del resto del género humano y, en consecuencia, más temprana fue la migración hasta el territorio que ocupan.

Es difícil realizar estos cálculos de forma fiable y acurada. El aislamiento raramente dura mucho. En la mayor parte de Eurasia y África, donde los movimientos de la población han sido constantes en la historia documentada, las mezclas entre pueblos se han visto expuestas con frecuencia a nuevas interacciones. En cuanto a las lenguas, no existe una forma comúnmente aceptada de medir sus diferencias, y los juicios subjetivos tienden a distorsionar los descubrimientos basados en datos tan dudosos. En cualquier caso, en la medida que pueda ser útil, el esquema mejor documentado disponible en la actualidad sitúa la llegada de la progenie de Eva a Oriente Medio hace unos 100.000 años. Pero esa colonia fracasó, y fue restablecida presumiblemente unos 20.000 o 30.000 años más tarde. Todos los humanos no africanos provienen de este único grupo migratorio, cuyos descendientes se dispersaron por el planeta a una velocidad sorprendente. Parece ser que llegaron a los alrededores de Penang, en Malasia, hace 74.000 años, cuando la erupción de un volcán cubrió de ceniza uno de sus asentamientos. Los primeros restos comúnmente aceptados del Homo sapiens en China tienen al menos 67 000 años de antigüedad (aunque algunas excavaciones con restos que se parecen extrañamente a los del Homo sapiens han hecho pensar en fechas incomprensiblemente tempranas).

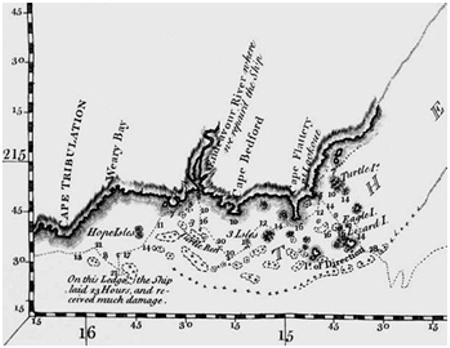

Según parece los asentamientos avanzaron, al principio, a lo largo de la costa de África y de Asia, por mar probablemente, saltando de playa en playa y de isla en isla. Puede resultar sorprendente que la tecnología náutica se hubiera desarrollado en una época tan temprana, pero los primeros colonizadores de Australia, hace probablemente unos 60.000 años, debieron de conocerla, puesto que en esa época lo que hoy en día son Australia y Nueva Guinea ya se habían separado de Asia. En cierto sentido, lo más extraño de los pobladores de Australia no es que llegaran tan pronto, sino que permanecieran aislados durante tanto tiempo. Mares estrechos o monzónicos, fáciles de cruzar, les separaban de Java y de Nueva Guinea. Sin duda existió un comercio con Nueva Guinea siglos antes de la llegada, en la Edad Moderna, de las nuevas oleadas de exploradores procedentes de tierras remotas. Aunque no existe ninguna prueba de ello, parece increíble que no hubiera ningún contacto con Java. El hecho de que los primeros habitantes de Australia llegaran por mar puede ser difícil de explicar en sí mismo, pero hace que la pobreza de la subsiguiente historia naval resulte todavía más misteriosa.[10]Según una teoría rechazada por la mayoría de los paleoantropólogos, el Homo sapiens sería el resultado de la evolución de un «mono acuático» [11] —lo cual, de ser cierto, podría explicar nuestra vocación marítima. Pero los argumentos son muy débiles en el mejor de los casos, basados exclusivamente en parecidos dudosos entre los humanos y los mamíferos acuáticos.

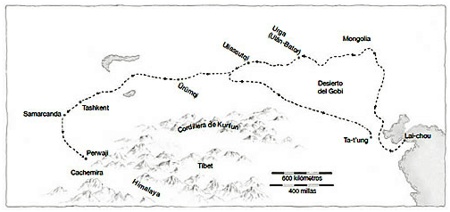

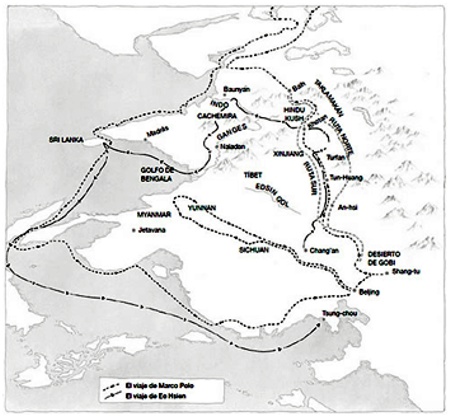

En cuanto se establecía un asentamiento en una nueva costa, los emigrantes partían hacia el interior. Es muy poco probable que podamos reconstruir el recorrido de los exploradores; pero parece razonable aceptar estas dos hipótesis: seguían la caza y se mantenían cerca de la costa. En consecuencia, sus exploraciones comenzaron presumiblemente por las desembocaduras de los ríos que van a parar al océano Índico; pero, sobrepasados esos límites, ¿cómo procedieron? Tal vez viajaron desde el curso alto del Indo y el río Amarillo, bajo las sombras de las montañas de Asia Central, siguiendo la que más tarde se conocería como Ruta de la Seda; o, más probablemente, por la cabecera del Amur, a través de la estepa siberiana, al norte del desierto de Gobi: en esa zona, la región del lago Baikal y los valles de algunos de los mayores ríos de Siberia están salpicados de asentamientos de unos treinta mil años de antigüedad. [12]

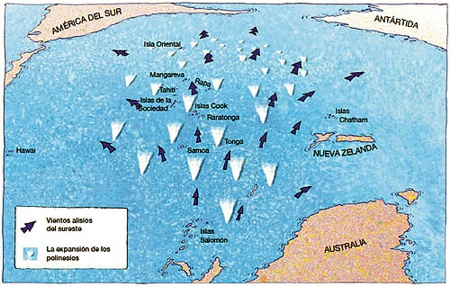

El Homo sapiens llegó a Europa hace tan sólo unos 40.000años, aproximadamente: en ella y sus alrededores, nuestros ancestros se encontraron a los Neanderthales, a quienes sobrevivieron —y tal vez exterminaron—. Los colonizadores de Europa no llegaron desde África por una ruta directa e independiente: eran descendientes de los mismos emigrantes que comenzaron la expansión por Asia. Viajaron desde las cabeceras del Tigris y el Éufrates, bordeando probablemente la meseta de Anatolia por la costa, y siguiendo el litoral norte del mediterráneo, o tal vez el valle del Danubio. Las pruebas genéticas sugieren todavía otra ruta, abierta tal vez unos diez mil años más tarde, desde la estepa rusa y por la llanura del norte de Europa. [13] El norte de Asia y América —aisladas en ese momento por la barrera insalvable del clima frío— fueron colonizadas probablemente mucho más tarde; la cronología es objeto de enconadas discusiones; como veremos, no hay todavía ninguna prueba arqueológica generalmente aceptada de que existieran asentamientos en el Nuevo Mundo de más de unos 15.000 años de antigüedad. De nuevo, sin embargo, las evidencias genéticas parecen inequívocas: los viajeros que se asentaron en América eran también, en último término, descendientes del mismo grupo de emigrantes procedentes de África. De la parte del planeta habitada hoy en día, tan sólo la Polinesia seguía por entonces despoblada: llegar allí requería la navegación en alta mar, que fue imposible hasta hace unos tres o cuatro mil años.

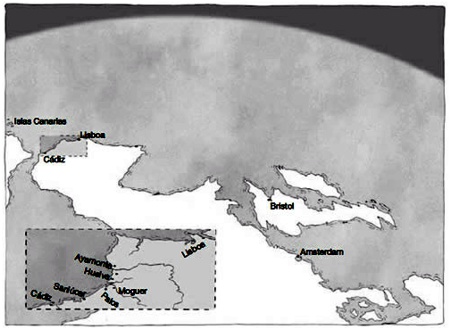

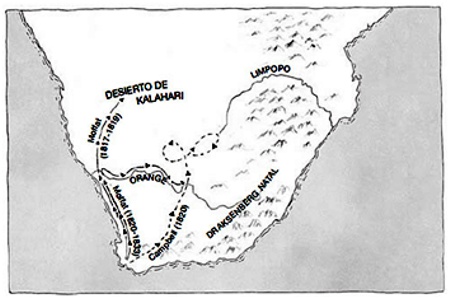

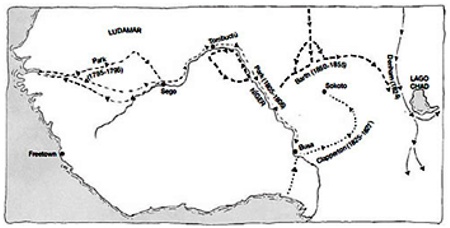

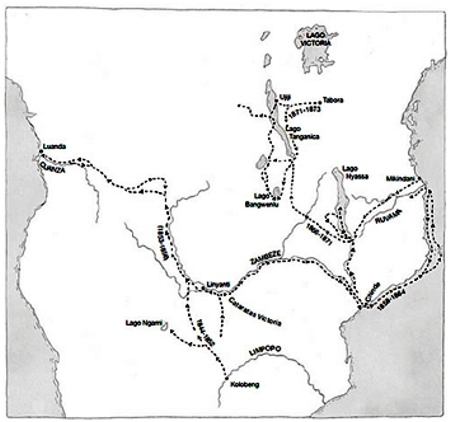

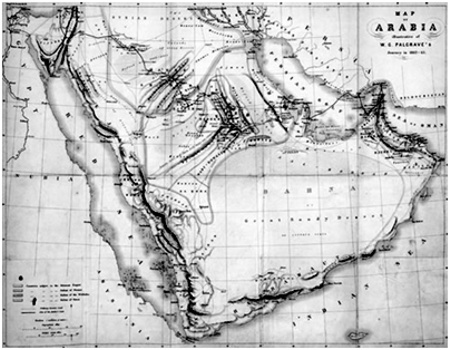

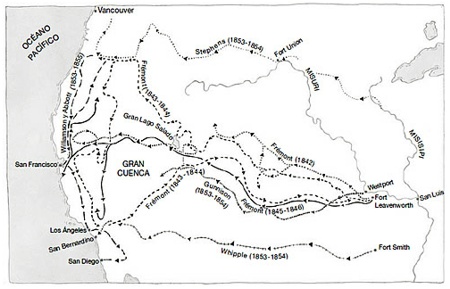

Exploraciones del Homo sapiens y el Homo erectus.

Por lo que sabemos, en aquel tiempo todos los hombres vivían de la caza y la recolección y se desplazaban a pie. Normalmente los cazadores-recolectores limitan sus familias: tienen una regulación estricta de quién puede aparejarse con quién, con el objeto de disminuir el número de parejas que tienen descendencia, o practican otras formas de control de la población. Su principal método anticonceptivo es la lactancia prolongada: la madres que dan el pecho a sus hijos son relativamente poco fértiles. Tener una descendencia numerosa es incompatible con la vida del cazador-recolector, puesto que las madres no pueden cargar con más de dos pequeños en los desplazamientos de una comunidad nómada.[14]La expansión demográfica que pobló el planeta es sorprendente, en consecuencia, porque parece romper el patrón de estabilidad de la población propio de las comunidades cazadoras-recolectoras. La búsqueda de una explicación para este fenómeno debe abarcar dos rasgos de las comunidades humanas de aquel tiempo: el aumento de la población y la movilidad.

Una posible contribución a la explicación que buscamos parte del hecho de cocinar los alimentos con fuego. Esto ofrecía un gran potencial para mejorar la nutrición de la población y aumentar su número, puesto que facilitaba la digestión y mejoraba el sabor de la comida. Para criaturas como nosotros —con el intestino corto, las mandíbulas débiles, los dientes poco afilados y tan sólo un estómago por individuo, y en consecuencia muy limitados en cuanto a las fuentes de energía que podemos masticar y digerir— cualquier recurso que aumentara la variedad de alimentos disponibles era una gran ventaja evolutiva. Pero ignoramos cuándo el hombre comenzó a usar el fuego para cocinar los alimentos. La primera prueba indudable de esta práctica data de hace 150.000 años aproximadamente, lo que coincide claramente con el comienzo de la explosión demográfica; pero es altamente probable que los fuegos en el interior de las cavernas, de los que se han hallado restos de medio millón de años de antigüedad, fueran encendidos deliberadamente por los homínidos con la intención de cocinar. Un ejemplo casi irresistible es el de Zhoukhoudian, en China, cuyos restos fueron excavados por una de las grandes figuras de la ecología moderna, el sabio jesuita Pierre Teilhard de Chardin, en 1930. Otro gran nombre de la arqueología moderna, el abad Henri Breuil, los identificó inmediatamente como los restos de un hogar. «Es imposible —dijo el jesuita—, proceden de Zhoukhoudian». «No me importa de dónde proceden —replicó el abad—, son obra de un humano, y ese humano sabía manejar el fuego» [15] Más recientemente, uno de los paleoantropólogos más prestigiosos del mundo, R. Wrangham, ha argumentado que se comenzaron a cocinar los alimentos con fuego hace más de dos millones de años: su razonamiento, sin embargo, no se basa en la evidencia directa, sino que se infiere de la evolución de la forma de los dientes de los homínidos, que, según se dice, se hicieron más pequeños y menos afilados en ese período presumiblemente como resultado de la ingestión de alimentos modificados por el fuego. [16] No se ha hallado ningún resto de fuego doméstico en una época tan temprana.[17]. La misma incertidumbre afecta a la cronología de otros avances técnicos que pudieron haber mejorado la dieta y facilitado la caza: la elaboración de lanzas endurecidas por el fuego (las primeras muestras que se conocen tienen tan sólo unos 150.000 años de antigüedad), o la construcción de vallas para conducir a los animales hasta una trampa y de corrales.

Si los humanos no emigraron por la capacidad que les conferían los avances técnicos, tal vez lo hicieron impelidos por nuevas preocupaciones. El agotamiento de las reservas de comida o los desastres naturales podrían explicar esa necesidad, pero no existe ninguna prueba que sirva de base a las especulaciones en ese sentido. La falta de alimento y las catástrofes parecen incompatibles con el aumento de la población. En todos los demás casos que conocemos, de cualquier especie, cuando escasea la comida la población disminuye.

Existe, sin embargo, otra posible fuente de inquietud: la guerra. De los jinetes del Apocalipsis, la guerra es un caso aparte: plagas, hambrunas y catástrofes naturales tienden a inhibir la actividad humana, la guerra en cambio nos estimula y nos empuja a nuevas empresas. Pero ¿cuándo comenzaron las guerras? Éste es uno de los problemas más fascinantes de la historia. Según una corriente de pensamiento, la guerra es algo «natural» en el género humano. El comandante de las fuerzas británicas en la Segunda Guerra Mundial, mariscal Bernard Montgomery, solía remitir a quienes le preguntaban por su justificación de la guerra a Vida de las hormigas, de Maeterlinck. Una serie de distinguidos antropólogos del siglo XX compartía esa opinión; argumentaban, por analogía con otros animales, que los humanos poseemos instintos agresivos y violentos fruto de nuestra evolución. [18] Los primitivistas románticos disentían: la naturaleza humana era esencialmente pacífica, antes de ser corrompida por la competencia. La guerra, según Margaret Mead, la gran antropóloga liberal de los años veinte y treinta, era «una invención, no una necesidad biológica». [19] Al principio, las pruebas parecían confusas. No se ha hallado todavía ningún resto arqueológico de una guerra a gran escala antes de la primera batalla de envergadura que se conoce, que tuvo lugar en Jebel Sahaba hace unos once mil años, en un contexto en el que la agricultura comenzaba a desarrollarse.[20]Entre las víctimas hubo mujeres y niños. Muchos cuerpos presentaban múltiples heridas. Una mujer fue apuñalada veintidós veces. La estrategia de la masacre existe hoy en día tanto en los pueblos que practican una agricultura rudimentaria como en los que supuestamente representan la «modernidad» y la «civilización». Estos hechos han estimulado las especulaciones en el sentido de que la guerra comenzó —o, al menos, entró en una nueva fase más cruenta y sistemática— cuando las comunidades sedentarias comenzaron a competir por el control de los recursos.

Sin embargo parece que la guerra organizada entre comunidades debió de ser realmente mucho más antigua. En los años setenta, la primatóloga Jane Goodall observó guerras entre grupos de chimpancés en los bosques de Gabón, en las que luchaban con especial encarnizamiento para eliminar a los «grupos disidentes» que se habían independizado de sus comunidades de origen. Es posible que conflictos similares impulsaran a los primeros grupos disidentes de humanos a emigrar en busca de lugares seguros. Es una suposición estimulante, pero, aun en el caso de que fuera probada, presentaría nuevas dificultades: ¿qué conflictos provocaron la guerra hace cien mil años? ¿De nuevo una población rebelde? ¿O debemos volver a las especulaciones sobre la competencia creciente debida a una supuesta disminución de los alimentos disponibles, o a las aseveraciones sobre la ubicuidad de la agresividad «animal»? [21]

La población de la Tierra fue un proceso tan largo que puede suponerse sin miedo a equivocarse que tuvo múltiples causas, combinadas de formas distintas en los distintos lugares y épocas. Algunas migraciones fueron seguramente sui generis: sucesos únicos, sin relación con las causas habituales. Debido a nuestra visión actual de los pioneros como revolucionarios y de los colonos como innovadores, probablemente subestimamos el papel del conservadurismo a la hora de impulsar a algunas comunidades a desplazarse. Entre las migraciones recientes y documentadas se cuentan las de grupos religiosos y minorías ideológicas —desde los Amish en los Apalaches hasta los Nazis en el Chaco— que se arriesgaron a desplazarse a un nuevo entorno para poder conservar su antiguo modo de vida. Me gusta imaginar a los primeros «fugitivos» que colonizaron Australia como los inadaptados de la sociedad de hace cincuenta mil años, que optaron por abandonar un mundo en transformación para asentarse en un nuevo continente, donde podrían mantener su modo de vida tradicional. En términos generales, si los hombres se han desplazado a nuevos entornos, tiene que haber sido a causa de la atracción, y no del rechazo: no por la escasez de alimentos en su lugar de origen, sino por la abundancia de recursos en otras tierras. La era de las oportunidades coincidió —y tal vez fue causada por— un cambio climático global.

2. Aquí está el vendedor de hielo

Fuera cual fuera su causa, la expansión por la Tierra abarcó el período de cambio climático más convulso que ha conocido el Homo sapiens antes de la época actual. Las fases de enfriamiento y de calentamiento del planeta se suceden regularmente y en todo momento se está produciendo una u otra. Aproximadamente cada 100.000 años la órbita de la Tierra experimenta una distorsión, que aleja al hemisferio norte del Sol. A intervalos más frecuentes, y bastante irregulares, el planeta se inclina y se balancea sobre su eje. Cuando estos dos fenómenos coinciden, las temperaturas cambian drásticamente. Entonces se producen las glaciaciones. Una gran bajada de las temperaturas comenzó hace unos 150.000 años, coincidiendo aproximadamente con el inicio de las grandes migraciones por todo el planeta, como si los humanos no sólo hubieran aceptado la llegada del frío, sino que hubieran salido en su busca. Pensamos que el calentamiento global es un fenómeno actual, y de hecho lo es. Pero el calentamiento particularmente intenso que se está produciendo hoy en día no es más que la fase más marcada de un proceso que se viene desarrollando, con interrupciones esporádicas y breves retrocesos, desde la última glaciación, de la que el planeta comenzó a emerger hace unos quince mil años.

De hecho los climas fríos se adecuaban a las necesidades de los hombres de la época. El cuerpo humano es débil y, en comparación con la mayoría de predadores y competidores de nuestros ancestros, mal preparado para la supervivencia. Repetimos: somos lentos, débiles, con dientes poco afilados, uñas cortas y un sistema digestivo melindroso. La mayor parte de nuestras ventajas evolutivas son mentales: físicamente, somos una especie desaventajada —los tullidos de la naturaleza—. Existen, sin embargo, dos aspectos importantes en los que el físico humano destaca por encima de los demás en tiempos de grandes cambios climáticos.

En primer lugar, nuestro organismo puede adaptarse a varios climas. Con la excepción de los microorganismos que infestan nuestro cuerpo y nos acompañan dondequiera que vayamos, y de los zorros, que se encuentran en hábitats prácticamente de cualquier clase, poseemos los cuerpos más adaptables al entorno de la creación. En principio, esto brindó a los hombres la posibilidad de explorar rutas migratorias a través de distintas áreas climáticas, incluso en períodos de variaciones medioambientales bruscas e intensas.

Nuestra segunda gran ventaja ya estaba plenamente desarrollada y fue muy explotada en la sabana natal de nuestros ancestros: nuestra relativa capacidad para lanzar proyectiles. Otros primates también lanzan objetos, pero raramente dan en el blanco. La coordinación entre el ojo y el brazo humanos permitió a nuestros ancestros desarrollar el uso de los proyectiles como medio para matar a las especies competidoras demasiado veloces para poderlas perseguir o demasiado grandes y fuertes para vencerlas cuerpo a cuerpo. Debe decirse que los proyectiles no eran el método favorito de los cazadores en la época de la glaciación. La estrategia más sencilla y productiva consistía en conducir a las manadas de grandes cuadrúpedos hasta un despeñadero, donde, hasta el día de hoy, los huesos de hecatombes demasiado numerosos para comer a todas las víctimas restan como muestra del derroche mortífero de los cazadores. Pero allí donde no había despeñaderos, la mejor alternativa era servirse de un río, un lago o una ciénaga para atrapar a los animales: entonces, la destreza con las lanzas era de gran ayuda. En cualquier caso, los proyectiles eran siempre útiles para defenderse, o para alejar a los carroñeros del escenario de una matanza.

La combinación de estos dos rasgos —la adaptabilidad climática y la destreza con los proyectiles— condujo a las comunidades humanas hacia el límite de la zona helada. El frío no era simplemente una condición climática tolerable: era el entorno idóneo para los cazadores provistos de lanzas, que podían capturar grandes animales. Cuanto más grande era un animal, mayor era la recompensa: costaba menos esfuerzo relativamente conducir a un mamut hasta un despeñadero que acechar a una presa más pequeña y más ágil, y se obtenía mucha más comida. Además, en términos generales, cuánto más frío es el clima mayores son las reservas de grasa de los animales. Y la grasa —aunque injustamente menospreciada por los dietistas actuales— ha sido, a lo largo de la historia, el alimento más preciado por los hombres, por ser una fuente de energía muy concentrada.

La vida era próspera en las cercanías del límite de la zona helada, y cuando el hielo se retiraba, los hombres lo seguían. El extremo norte de la península Escandinava ya había sido repoblado hace más de once mil años. Incluso zonas elevadas aparentemente marginales fueron colonizadas hacia el 7.000 a. C. Los bosques progresaban a medida que el hielo se retiraba hacia el norte. Los abedules, con su predilección por las zonas frías, ocuparon grandes extensiones de terreno hace unos once mil años. Los robles estaban tan extendidos hace siete mil años como lo están ahora.[22]Para las especies poco adaptadas a ellos, los bosques eran un entorno más duro que la tundra: el desplazamiento de los cazadores de renos hacia el norte explica la prontitud con que fueron pobladas las zonas que el deshielo dejaba al descubierto.

Entretanto, tras la frontera climática, los entornos se diversificaban y se multiplicaban las especies. La retirada del hielo dejó algunas de las zonas más aptas para la vida humana: climas temperados, suelos fértiles, ríos navegables y montes ricos en mena. La abundancia de la época es visible en los muladares del sur de Francia, de entre diez y veinte mil años de antigüedad, donde se halla un número creciente de huesos de ciervo, de cerdo, de uro y de alce; también puede apreciarse en los asentamientos de comunidades recolectoras que se desarrollaron un poco más tarde en el Creciente Fértil, y en partes de California y de Japón, donde los bosques eran lo bastante abundantes en nueces, bellotas y hierbas comestibles para sustentar la vida. Con la diversificación de los distintos hábitats, los emigrantes partieron en todas direcciones. Esto acusó la divergencia cultural, puesto que cada cultura se adaptaba a su entorno.

Pese a todo lo dicho, las migraciones que poblaron las Américas siguen siendo difíciles de explicar. La versión largamente aceptada era que hacia el final de la glaciación, cuando el fondo del mar seguía al descubierto en lo que hoy en día es el estrecho de Bering, una raza de cazadores lo cruzó desde Asia y se expandió rápidamente por el hemisferio. Pero, a pesar de que la arqueología en América se halla todavía en sus comienzos, los restos hallados hasta el momento hacen que ese mito sea insostenible. Existen tantos yacimientos, distribuidos desde el Yukón hasta Uruguay y desde las cercanías del estrecho de Bering hasta la orilla del canal del Beagle, en un período tan largo, en tantos contextos estratigráficos distintos, con una diversidad cultural tan amplia, que se impone la siguiente conclusión: los colonizadores llegaron en varios momentos distintos, e importaron diferentes culturas. Algunos de ellos llegaron, sin duda, por el brazo de tierra que comunicaba con Asia; otros probablemente lo hicieron por mar.

No existe ninguna prueba generalmente aceptada de que en ese hemisferio hubiera asentamientos habitados de más de unos quince mil años de antigüedad; y, sorprendentemente, algunos de los primeros yacimientos que se conocen se hallan en lo que actualmente es el este de los Estados Unidos, entre los ríos Ohio y Savannah.[23]Hace unos 12.500 años, una comunidad de cazadores de mastodontes vivía en Monte Verde, Chile, en un habitáculo de madera, cubierto de pieles, de unos seis metros de largo. Despedazaban a los mastodontes y traían sal de la costa y hierbas de las montañas, en un radio de unos sesenta kilómetros. Pedazos de algas a medio masticar muestran todavía hoy la marca de sus dientes. Las huellas de un chico se han conservado en el barro del fondo de un hoyo.[24]Si esa gente emigró hasta el cono sur desde el Puente de Beringia, sería maravilloso conocer su historia: la colonización a través de tantas zonas climáticas distintas, con la subsiguiente adaptación a tantos entornos nuevos a lo largo del camino, es un caso raro.

Sintetizando las distintas pruebas y razonamientos, obtenemos un esquema explicativo razonable del proceso de población del planeta. Comenzó en una época de un intenso enfriamiento global, cuando algunos grupos de humanos abandonaron la sabana y se desplazaron por la costa, unas veces por tierra y otras por mar, manteniéndose cerca de las abundantes fuentes de comida que representaban las lagunas y las charcas entre las rocas. Descubrieron los alimentos disponibles en las estepas frías, la tundra y el límite de la zona helada. Cuando tras el punto culminante del proceso de enfriamiento, el casquete de hielo comenzó a retirarse hacia el norte, algunos hombres lo siguieron. Los grupos migratorios, según parece, eran doblemente dinámicos: no solamente móviles por la geografía, sino también sometidos a cambios sociales —escisiones violentas por una parte, pero también formas compartidas y constructivas de organizar la vida—. Los restos que han llegado hasta nosotros apenas arrojan luz a este respecto, pero podemos realizar algunas suposiciones basándonos en la información global disponible. Las crisis y las nuevas oportunidades debieron propiciar cambios de liderazgo. Los líderes de las secesiones partieron hacia nuevos territorios. La exploración del terreno fue probablemente una de las funciones de un nuevo tipo de jefes, a quienes el cambio climático confirió una gran importancia.

La divergencia cultural continuó incluso después de que cesaran las migraciones. En cierto sentido, se agudizó cuando la población comenzó a asentarse en comunidades sedentarias, puesto que hasta entonces gran parte de la cultura era compartida incluso entre los grupos más dispersos: todos tenían una economía basada en la caza y la recolección y, en consecuencia, dietas y hábitos alimentarios similares, parecidos avances técnicos y, por lo que sabemos a partir de los datos de la arqueología cognitiva, el mismo tipo de vida espiritual, basada probablemente en el chamanismo y en el culto a figuras femeninas divinas y fértiles. Pensamos que la uniformidad cultural de alcance planetario es un fenómeno nuevo de la era de la globalización. Nada más lejos de la realidad: la gran era de la cultura global —la época más «globalizada» de la historia— se dio en la Edad de Piedra. Al fin de ese período, el proceso de diversificación se aceleró. Cuando algunas comunidades comenzaron a sustituir la caza y la recolección por la agricultura y la ganadería, y abandonaron el nomadismo en favor de la vida en poblados, aparecieron las diferencias culturales más marcadas que ninguna especie haya llegado a desarrollar.

3. Los comienzos de la convergencia

Así que la observadora cósmica —si mi intuición de su pensamiento es correcta— tendría razón. El proceso de divergencia domina la mayor parte del pasado de la humanidad. Pero no es así como la mayoría de la gente ve la historia, ni tampoco, sin duda, como la escriben los historiadores. Estamos claramente mucho más interesados en la historia de la convergencia que en la de la divergencia. Vivimos en la era de la convergencia —una época extraña en el panorama global de la historia— porque participamos del proceso de globalización. Nuestras sociedades se solapan y se interrelacionan, se influencian mutuamente a toda prisa y con gran celo. Nuestra economía global y nuestras redes de la información distribuyen formas análogas de la cultura por todo el mundo.

Pero aquí no se trata solamente de explicar el proceso de la «occidentalización», o el triunfo a nivel mundial del consumismo, el individualismo, el capitalismo y la democracia, o el éxito del soft power americano, o el poder global de las grandes empresas, o la «McDonaldización» y «Coca-colonización» —aunque todos estos fenómenos tienen una enorme importancia a la hora de hacer que cualquier parte del planeta le resulte familiar a cualquiera y de recubrir nuestro mundo plural con una capa superficial de cultura común. Los síntomas de la convergencia condicionan el mundo de un modo aún más profundo. Las últimas culturas cazadoras-recolectoras están desapareciendo. Unas pocas religiones de alcance universal se reparten la fe de la mayoría de los habitantes del planeta, y el diálogo «interconfesional» las hace cada vez más parecidas. Las lenguas mueren, los dialectos desaparecen. El inglés, junto, tal vez, a unas pocas «lenguas secundarias» importantes, se ha convertido en la lengua franca global. El medioambiente se está modificando en el sentido de que gradualmente se cultivan y se consumen los mismos alimentos básicos, o muy similares, en todas las regiones del planeta.

El estado actual del mundo a este respecto —la intensidad y el carácter global de los intercambios culturales— tiene un amplio fundamento, un origen remoto y una larga prehistoria. La convergencia es un fenómeno casi tan antiguo como la divergencia, puesto que podemos estar prácticamente seguros de que tan pronto como las sociedades se hubieron separado comenzaron a tender puentes hacia el exterior y a establecer contacto con las comunidades vecinas; tan pronto como desarrollaron diferencias culturales, se especializaron en unas técnicas determinadas, que luego podían venderse a los demás; tan pronto como se adaptaron a su nuevo entorno, se convirtieron en proveedores potenciales de productos desconocidos para los habitantes de otras áreas climáticas.

Hoy en día la convergencia es intensa (aunque sería precipitado suponer que la divergencia ha terminado, o que uno y otro proceso no pueden producirse simultáneamente, a niveles y de modos distintos). Durante aproximadamente los últimos quinientos años —un lapso demasiado breve, por el momento, para que la observadora cósmica le preste atención— el proceso de convergencia ha tenido un papel relevante. La exploración enlazó las distintas partes del mundo mediante rutas de contacto. Eso abrió el camino a la emigración, el comercio y el intercambio cultural masivos. Así que sabemos mucho más de la convergencia que de la divergencia. En el último medio milenio aproximadamente —el período en el cual, debido al ritmo del crecimiento demográfico global, han vivido la mayoría de los seres humanos— gran parte de la población ha vivido ese proceso. Debido al interés suscitado por el origen y los fundamentos de la convergencia cultural, podemos comenzar a trazar la historia de este fenómeno, retrocediendo a un pasado remoto. Para reconstruir el comienzo de esta historia, la imaginación debe llenar los vacíos que dejan los datos. La apertura de las rutas de comunicación entre distintas culturas se convirtió en una actividad importante, y tal vez, hasta cierto punto, especializada, cuando las comunidades necesitaron establecer contacto con los vecinos de otros hábitats para conseguir productos de los que no disponían en su propio territorio. El primer comercio de larga distancia que existió fue el de productos de lujo: no tenía sentido que los hombres se asentaran en lugares donde no podían cubrir sus necesidades básicas. Los objetos mágicos —el ocre rojo y el fuego— fueron probablemente los primeros productos del comercio. En algunas culturas, el fuego era algo demasiado sagrado para encenderlo en cualquier parte: debía obtenerse en lugares lejanos y transportarlo sin que se apagara hasta allí donde fuera necesario. Incluso las sociedades materialistas modernas mantienen reminiscencias de este antiguo prejuicio, cuando transportan la «llama olímpica» o prenden llamas «eternas» consagradas a las víctimas de las guerras. En el pasado, algunas comunidades aborígenes australianas insistían en obtener el fuego de las tribus vecinas, no porque no fueran capaces de encenderlo por sí mismas, sino porque su tradición prohibía tal sacrilegio. El ocre era considerado en muchas regiones, tal vez universalmente, una materia mágica, y se usaba como ofrenda sagrada en los entierros de hace cuarenta mil años —incluidos algunos de los entierros más antiguos en los que se han hallado bienes en el interior de las tumbas. Algunas de estas ofrendas fueron depositadas a cientos de kilómetros de las minas de donde se extrajeron, y por lo tanto es probable que fueran obtenidas mediante uno de los más antiguos intercambios comerciales del mundo. Los siguientes productos en ser objeto de mercadeo fueron los ungüentos, las sustancias aromáticas y los adornos personales.

No es extraño, si se piensa en ello, que los productos de lujo predominaran en el comercio temprano. La antropóloga norteamericana Mary W. Helms ha reunido una serie fascinante de pruebas sobre el modo en que los hombres valoran lo exótico.[25]Tal aprecio parece ser un ejemplo de esta especie rara: los rasgos universales de las culturas humanas. El valor de los objetos aumenta cuanta más distancia recorren. Según el mismo estudio, las personas, igual que los objetos, son más valoradas si han viajado mucho (aunque en algunas culturas esto puede tener connotaciones negativas por considerarse una amenaza o causar perplejidad). No podemos conocer la identidad de los primeros exploradores que abrieron las rutas de la convergencia, pero podemos tener la certeza razonable de que al menos algunos de ellos debieron de ser personas muy apreciadas: glorificadas por la distancia, convertidas en seres extraordinarios por la posesión de productos exóticos.

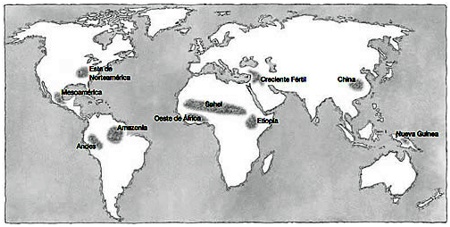

Con la aparición de las primeras poblaciones agrícolas y ganaderas conocidas, que se desarrollaron hace entre nueve y once mil años en la península de Anatolia y en el levante mediterráneo, comienzan a acumularse pruebas evidentes del esfuerzo por crear y mantener abiertas las rutas de comunicación entre comunidades muy alejadas. El rastro de la labor de estos exploradores puede hallarse en Çalalhüyuk, el más espectacular de esos asentamientos. Estaba situado en un llano aluvial, junto a la desembocadura del río Çarsamba a un lago que hoy en día ha desaparecido. Alimentados a base de trigo y legumbres, aquellos hombres construyeron una colmena de casas de ladrillos de barro de treinta y dos acres de extensión, unidas entre sí no por calles como las entendemos ahora, sino por pasarelas entre los techos planos de las viviendas. Çatalhüyuk gozaba de buenas comunicaciones con otros asentamientos. En ella se ha conservado una pintura mural de lo que podría ser una población similar, con la que presumiblemente la ligaban lazos comerciales y de lealtad. A Çatalhüyuk llegaron productos procedentes del mar Rojo y de la cordillera del Tauro. En otra pintura mural se identifica claramente la representación de una montaña: ésta podría considerarse tal vez el primer resto conocido de la crónica de un explorador. [26]

Incluso poblados anteriores, más pequeños que Çatalhüyuk pero de características similares, estaban comunicados con el relativamente lejano valle del Jordán, donde se concentraban otros asentamientos: poblaciones como Çayonu, cuyos habitantes construían pilas de cráneos y realizaban sacrificios sobre losas de piedra pulida. Intercambiando productos artesanales por materias primas, los habitantes se hicieron ricos, para el estándar de la época, con tesoros de espadas, espejos hechos de obsidiana y objetos elaborados con la técnica de fundición del cobre, que se fue desarrollando gradualmente.

Aparición de las primeras poblaciones agrícolas y ganaderas, ca. 7000 - ca. 9000 a. C.

Los exploradores eran vectores: transportaban consigo la cultura. La agricultura, la ganadería y la vida sedentaria eran por sí mismas formas de cultura transferibles mediante el contacto humano.[28]Al este de Grecia existían asentamientos agrícolas y ganaderos en el séptimo milenio a. C., pero el oeste y el norte de Europa no conocieron esas formas de vida hasta que los bosques frondosos se despejaron y el paisaje se despejó, hace entre cinco y seis mil años. Parece ser (aunque las pruebas son escasas y están sujetas a múltiples interpretaciones) que los exploradores —ya fuera como invasores, colonizadores pacíficos o meros comerciantes— penetraron en este territorio cada vez más favorable desde el sureste. Trajeron con ellos sus herramientas para el trabajo en el campo y sus lenguas indoeuropeas —la familia de idiomas de la que desciende la mayor parte de las lenguas europeas actuales.

Migraciones similares extendieron probablemente la agricultura y la ganadería por varias regiones del centro de Asia, al sur de la zona esteparia. Estas actividades procedentes de los terrenos aluviales de Anatolia y del valle del Jordán colonizaron y transformaron cada zona de la región donde eran viables: los habitantes de algunos lugares de la región de los Zagros, con altitudes de más de seiscientos metros, sustituyeron las especies silvestres por cultivos hace ocho o nueve mil años. La parte sur del Turkmenistan tenía, en el período entre el séptimo y el cuarto milenio antes de la era cristiana, un clima más húmedo que el actual en términos generales, pero era ya una región de oasis dispersos, que hace unos seis mil años estaban comunicados entre sí por una red de canales de riego sugestivamente similares a otros, más antiguos, de zonas más occidentales. En el subcontinente indio no existió una fase intermedia entre la caza y la recolección y la agricultura y la ganadería, no hubo un período en el que los recolectores llevaran una vida sedentaria; de modo que la súbita aparición de poblaciones bien planificadas en el mismo período se debió probablemente a la influencia exterior. La ruta que siguieron los exploradores desde el suroeste de Asia puede seguirse por Baluchistán vía Mehrgarh, donde las marcas de cebada y de trigo sobre ladrillos de barro y los huesos de cabras domésticas prueban la existencia de un sistema agrícola de unos nueve mil años de antigüedad. [29]

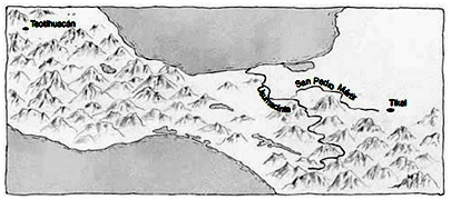

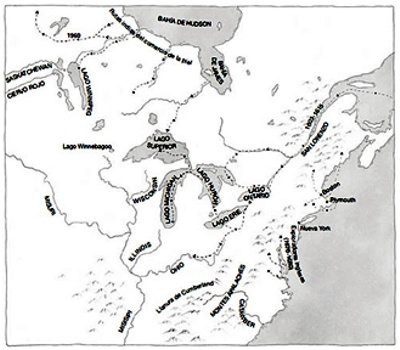

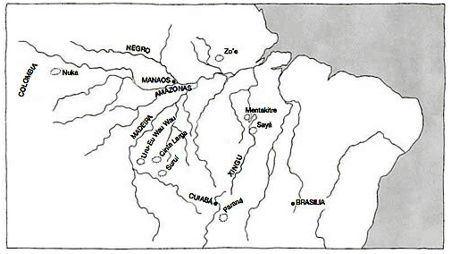

En la mayor parte de América del Norte, el intercambio cultural fue lento: lo frenaron las barreras climáticas y topográficas. [30] Pero obviamente los exploradores debieron recorrerla de todos modos. La transmisión de la agricultura estuvo marcada por la extensión del maíz hacia el norte, desde su lugar de origen en Oaxaca, en el centro de México, pero éste fue un proceso lento, de varios milenios de duración, que necesitó el desarrollo sucesivo de distintas variedades de maíz, adaptadas a entornos muy diversos, a medida que ese cultivo atravesaba distintas zonas climáticas; entretanto, algunos pueblos de Norteamérica comenzaron a cultivar las especies autóctonas con semillas y raíces comestibles, como aguaturmas, girasoles y bayas. También en América del Sur es posible seguir la ruta por la que se extendió la técnica de la agricultura, desde o a través de las zonas más elevadas de los Andes hasta la parte norte de la depresión del Amazonas.

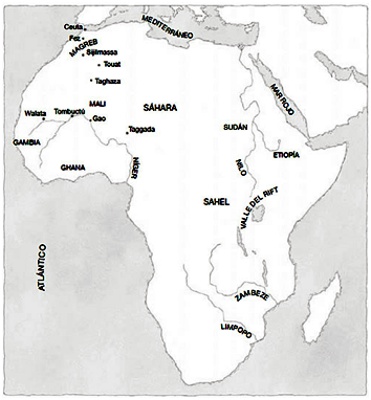

Al intentar explicar los comienzos de la agricultura en África, cuesta de creer que la aparición de un complejo agrícola en el Sáhara egipcio no guardara relación alguna con el que se desarrolló en el valle del Nilo hace unos nueve mil años, o que el cultivo de trigo en este valle fuera independiente de los cultivos similares del otro lado del istmo de Suez. Si tales relaciones existieron, los viajeros que cruzaban el desierto debieron contribuir a establecerlas. La extensión de la agricultura hacia el sur desde el África occidental, hace aproximadamente entre 4.500 y 2.500 años, tuvo lugar sin duda en el contexto de la migración, reconstruida a partir de datos arqueológicos y lingüísticos, de los pueblos de lenguas bantúes desde su tierra natal, en lo que hoy en día es el oeste de Camerún y Nigeria, hacia el sur, siguiendo la costa del Atlántico, y hacia el este, por el límite del Sáhara en expansión, hasta el valle del Nilo, desde donde giraron también hacia el sur.

El origen de la agricultura en las islas del Pacífico es objeto de un debate todavía por resolver. Concretamente, ignoramos cómo y cuándo llegó a ellas la batata —que, junto con el cerdo, es la base del sistema alimentario de la mayor parte de la región—. La explicación más ampliamente aceptada hasta el momento presenta la agricultura del lugar como el producto de la influencia de Nueva Guinea, sujeta a sucesivas adaptaciones durante su lenta propagación a través del océano, de la mano de emigrantes marítimos.

4. El enigma de los primeros mapas

Antes de que los hombres registraran sus rutas en los mapas, hemos inferido el alcance de las exploraciones a partir de la extensión del comercio y la propagación de la cultura. Aunque, por supuesto, los hombres trazaban mapas, incluso en el Neolítico. En el arte rupestre africano aparecen con frecuencia representaciones topográficas, sobre las que se disponen los animales, las personas y los habitáculos. Líneas y puntos representan las rutas seguidas por los chamanes en trance, guiando a los animales cautivos hacia el campamento, o viajando al mundo de los espíritus. Dispersos por el suroeste de Norteamérica se han hallado mapas de ríos y cordilleras, que supuestamente servían para localizar los terrenos de caza. Otros hallazgos han sido interpretados de forma convincente como mapas de estrellas o representaciones de fenómenos celestes. En algunas de las culturas más antiguas del mundo se han hallado planos de los núcleos habitados y mapas donde se indican los cementerios y los lugares sagrados.

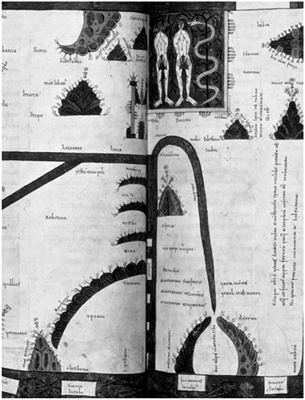

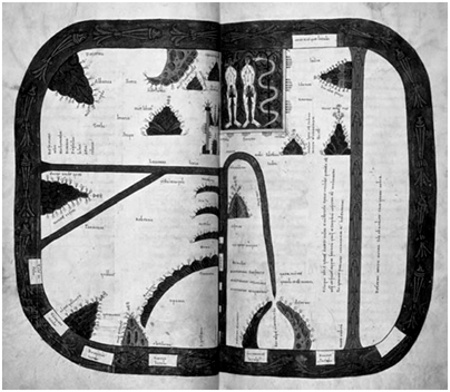

Es tentador inferir que probablemente los primeros mapas no estaban destinados a registrar rutas. Una pista de cómo debieron de ser en su origen es el tipo de mapas que más extendido está actualmente en las distintas culturas del mundo. Si los diagramas cósmicos —representaciones del orden divino del Universo— pueden considerarse mapas, son los más abundantes dentro de su categoría. Los Dogón del África Central, por ejemplo, representan el Universo como una criatura en forma de hormiga, cuya cabeza, en forma de placenta, simboliza el cielo y cuyas piernas simbolizan la Tierra. [31] En algunas regiones del Congo y de Angola, un diagrama cósmico de cuatro partes —en forma de cruz o de rombo, con soles en los extremos— aparece en muchos objetos fúnebres y de culto. [32] En el Asia Central y en China, petroglifos que se remontan al tercer milenio a. C. han sido interpretados de forma plausible como símbolos cosmográficos.

Tras los diagramas cósmicos, la siguiente clase de mapas más difundida son las representaciones esquemáticas del mundo. El intento más antiguo que se conoce de representar el mundo en su globalidad fue pintado, hace tal vez siete u ocho mil años, en la pared de una cueva en Jaora, en Madhya Pradesh. Alrededor de un círculo central vacío, formas complejas —cenefas, zigzags, rombos, escamas— se distribuyen en anchas bandas verticales, como la piel escamosa de un animal puesta a secar. [33] A lo largo de una de las bandas aparecen plantas acuáticas y peces, junto a otras dos hay pájaros acuáticos que parecen patos. Otros pájaros se acercan volando a la pintura desde el exterior.

Es posible, por supuesto, que los exploradores compartieran la información sobre sus descubrimientos a través de mapas efímeros, dibujados en la tierra o compuestos con palos, semillas y guijarros. En muchas de las primeras crónicas europeas de viajes a África y a América se habla de mapas dibujados por los nativos en la arena, o trazados con paja, palos y guijarros: de hecho, los europeos no hubieran podido orientarse prácticamente en parte alguna de esos continentes sin esa clase de ayuda local. Para quienes ya conocían las rutas, en cambio, esos métodos para transferir sus conocimientos no debían de ser otra cosa que una forma excepcional de ayudar a los no iniciados. La forma más simple de recordar las rutas era guardarlas en la propia memoria, acaso con la ayuda de puntos de referencia sobre el terreno y en el cielo, de cantos y versos, de rituales y gestos. Todavía en la actualidad, el ritual de iniciación de los Luba del Congo requiere que el candidato aprenda la situación de los poblados, los lugares de culto y los ríos con la ayuda de mapas dibujados en un muro.[34]Los navegantes de la isla Carolina de los siglos XVIII y XIX recordaban un mapa del cielo con la ayuda de una canción: la llamaban «recogiendo el fruto del árbol del pan».

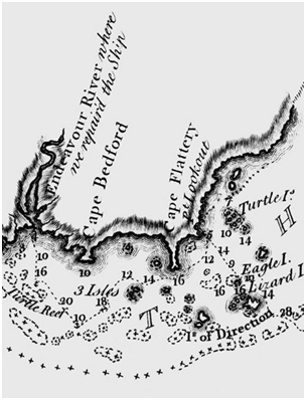

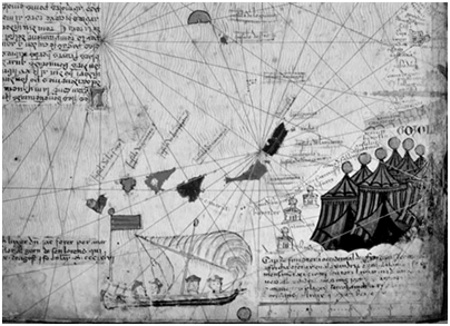

El Disco de Oro de Moordorf, posiblemente un mapa cosmológico, hallado cerca de Aurich, en Alemania. El continente central está rodeado por anillos concéntricos: el primero es un océano; el segundo, otro continente (con montañas); el tercero, otro océano, con islas representadas en forma de triángulos.

5. Comunicación entre civilizaciones

Hasta aquí, nuestra historia del descubrimiento de las rutas de la convergencia ha involucrado recorridos relativamente cortos, como los que comunicaban los primeros asentamientos agrícolas y ganaderos del Próximo Oriente, y expansiones culturales de largo alcance, pero lentas y progresivas, como la extensión de la agricultura y la ganadería hacia nuevos territorios desde los pocos puntos dispersos donde la agricultura se originó de forma independiente. La gran historia —la de cómo las civilizaciones aisladas entraron en contacto unas con otras— está aún por llegar. Ésta comienza con los intentos de expansión de las cuatro grandes civilizaciones de Eurasia y de África en el segundo milenio a. C.: las que ocuparon los valles del Nilo, del Tigris y el Éufrates, del Indo y del río Amarillo. Se intensifica en el primer milenio a. C., al establecerse los contactos a lo largo de Eurasia entre China, India, el Próximo Oriente y el Mediterráneo (las hazañas subsiguientes, que lograron la conexión con las civilizaciones del África subsahariana y de América, pertenecen a los capítulos posteriores).

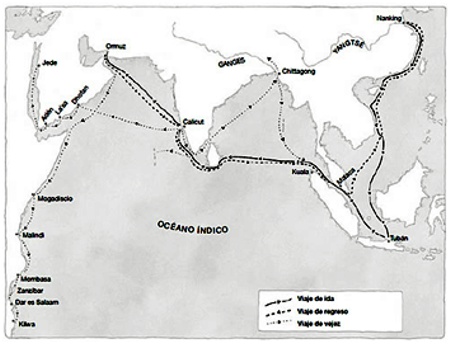

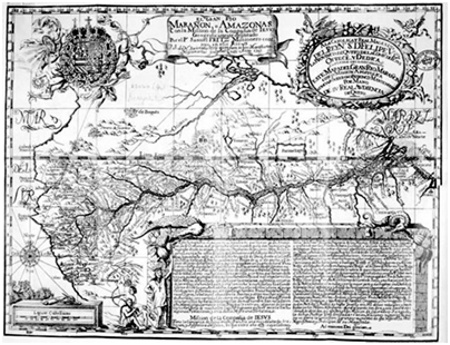

Las ciudades del Indo mantenían a principios del segundo milenio contactos de largo alcance. Sus puestos militares en el exterior estaban situados claramente con vistas a favorecer el comercio —para atraer o para proteger los barcos y las caravanas que venían de tierras lejanas—. En Shortughal, lo que hoy en día es Afganistán, se comerciaba con lapislázuli y cobre. En la misma región, en Mundigak, donde se concentraban gran número de caravanas, tras unos muros imponentes con bastiones de sección cuadrada, las ruinas de una gran ciudadela parecen abalanzarse sobre el paisaje, mostrando hileras de pilastras redondas en los flancos— severamente erosionadas en la actualidad, pero todavía enormes —como las costillas de una bestia agazapada, observando atentamente el llano para proteger las rutas del comercio. El trazado de las ciudades del valle del Indo fue reproducido en el entorno completamente distinto del golfo de Cambay, en el puerto de Lothal. Desde allí, algunas de las rutas más largamente frecuentadas del mundo conectaban esta civilización con la de Mesopotamia, vía los reinos, muy desconocidos para nosotros, de las islas situadas enfrente de la costa arábiga. Es imposible identificar a los pioneros que abrieron aquellas rutas, puesto que los pueblos del Indo no nos han legado ningún documento descifrable y los de Mesopotamia registraron solamente las rutas locales y la llegada de los tributos desde no más allá del Tauro y las montañas de Irán. En cuanto a China, tan sólo las leyendas pueden dar cuenta de las exploraciones internas durante el segundo milenio a. C., que convirtieron la cuenca del río Amarillo en un estado cruzado en todas direcciones por vías y canales, y desplazaron gradualmente la frontera hacia el sur hasta sobrepasar el río Yangtsé. Las leyendas sobre Yu el Grande personifican ese proceso, presentándole como un emperador-ingeniero heroico, un escultor de los paisajes acorde a la tradición de los cuentos sobre gigantes. «Los caminos de Yu el Grande» fue el nombre que se dio más adelante a los mapas de China: se conserva un ejemplar con ese título que data de 1136.

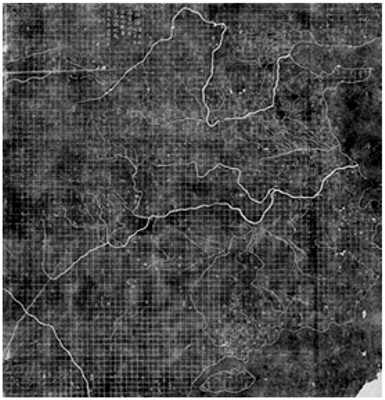

El Yu ji tu (Mapa de los caminos de Yu el Grande), calco del relieve sobre piedra de 1136 d. C. Muestra la cuadrícula utilizada por el cartógrafo chino, en la cual los ríos y la línea de la costa se reproducen con asombrosa precisión.

La exploración por parte de los egipcios de la zona del centro de África susceptible a la expansión imperial comenzó a mediados del tercer milenio a. C., cuando Harkhuf, a quien puede considerarse un especialista de la exploración, realizó tres expediciones. Regresó con «incienso, ébano, aceite aromático, colmillos, armas y otros objetos preciosos». El joven faraón Pepi quedó fascinado por el pigmeo cautivo que trajo Harkhuf, «que baila las danzas divinas de la tierra de los espíritus…». En una misiva al jefe de la expedición, le encomendó que le vigilara con el mayor celo: «inspecciónele diez veces cada noche. Porque su Majestad desea ver a este pigmeo más que todos los productos del Sinaí y de Punt».

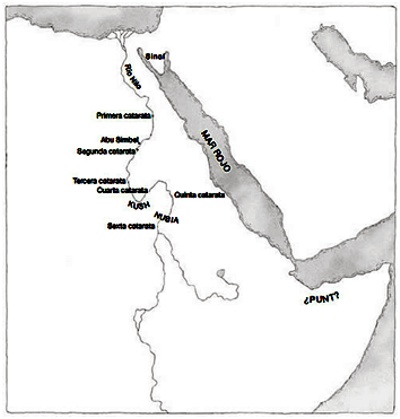

El contacto y el comercio propiciaron la formación en Nubia de un estado a imitación del egipcio, más allá de la segunda catarata. A partir aproximadamente del 2000 a. C., Egipto intentó ganar la influencia y el control sobre éste, unas veces mediante la construcción de fortificaciones, otras por la invasión, otras desplazando sus frontera hacia el sur, hasta más allá de la tercera catarata. Finalmente, hacia 1500 a. C., Tutmosis I lanzó una campaña que cruzó la cuarta catarata, derrocó el estado entonces conocido como Kush y convirtió a Nubia en un territorio colonial. El Imperio egipcio sembró el territorio de fortificaciones y templos. El último templo, dedicado a Ramsés II y situado en Abu Simbel, fue la construcción más sobrecogedoramente monumental que erigieron los egipcios en dos mil años de historia. Sigue siendo desde entonces un símbolo de poder. Para que los egipcios abandonaran Nubia a finales del segundo milenio a. C., después de tantos esfuerzos y de haberle concedido tanto valor simbólico, la necesidad de recortar gastos debió de ser realmente imperiosa. [35]

Exploración egipcia hacia el sur.

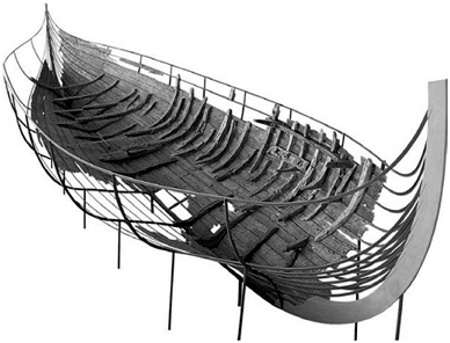

La ruta era un largo trayecto hacia el sur por el mar Rojo. Cualquier travesía a vela por ese mar tiende a ser lenta y azarosa, debido a las mutables condiciones meteorológicas. Los árboles de especias eran un bien relativamente poco voluminoso y de gran valor, pero los egipcios tenían que mandar cinco barcos poder conseguirlos, porque debían pagarlos con grandes cantidades de alimentos, algo que la sofisticada cultura egipcia producía en abundancia. Punt poseía todas las maravillas que registran los textos egipcios, pero Egipto ofrecía a cambio «todas las cosas buenas». El oro de Punt se medía con pesos en forma de toro, y los árboles de incienso eran trasplantados en macetas y cargados en los barcos. Los egipcios los pagaban con «pan, cerveza, vino, carne y fruta».

A menos que los textos egipcios idealicen los hechos —lo que podría bien ser—, las gentes de Punt se asombraron al ver aparecer a los exploradores. « ¿Cómo habéis llegado a estas tierras desconocidas por los hombres de Egipto?», se les hace preguntar, alzando las manos en ademán de sorpresa. « ¿Habéis descendido hasta aquí por los caminos del cielo? O acaso —añaden, como si eso fuera igualmente improbable—, ¿habéis viajado por mar?». Colón afirmó que los isleños que le recibieron al término de su primera travesía transatlántica usaron palabras y gestos similares. El hecho de que los anfitriones de los exploradores marítimos consideraran a sus visitantes como llegados del cielo es, de hecho, una afirmación tan extendida que resulta difícil de creer. [36]

Además de explorar el mar Rojo y el curso alto del Nilo, los viajeros egipcios abrieron también una red de nuevas rutas en el Mediterráneo oriental, que unían Creta con —por lo menos— las ciudades costeras de Oriente Próximo. Más allá del alcance de los navíos egipcios, las islas del Mediterráneo albergaron durante milenios culturas avezadas al mar, pero es imposible precisar el alcance de las rutas que seguían sus marineros. En el cuarto milenio a. C., Malta poseía las construcciones monumentales de piedra más antiguas del mundo; en otras islas del Mediterráneo occidental hubo, mil años después, elites que edificaron grandes tumbas con cámaras interiores. A finales del tercer milenio, las islas Cícladas albergaban una corte que nos ha legado pequeñas y lujosas muestras de su riqueza material: elegantes esculturas de arpistas, espejos con joyas incrustadas, bañeras. Creta, en el segundo milenio, estaba salpicada de ciudades dedicadas al comercio y de palacios que funcionaban como almacenes: los productos exóticos representados en algunas pinturas murales evidencian la existencia de un comercio con Egipto. Las ciudades del sur de Grecia comenzaron a crecer poco después, gracias al próspero comercio del ámbar del Báltico, que presumiblemente llegaba hasta ellas por las intermediaciones sucesivas de varios mercaderes. Algunos de sus edificios eran remarcablemente parecidos a las tumbas que en el noroeste de Europa —en la Bretaña y Gran Bretaña— ya contaban por entonces con miles de años de antigüedad. Es poco probable que en el segundo milenio a. C. algún explorador hubiera atravesado o rodeado toda Europa, desde Grecia hasta Bretaña y Escandinavia, pero no hay duda de que los comerciantes ya habían establecido una serie de rutas a través de todo el continente.

6. Del Mediterráneo al Atlántico

Avanzado el segundo milenio a. C., todas las grandes civilizaciones de Eurasia padecieron la extinción, el desplazamiento o la transformación. Las de Creta, el sur de Grecia y Anatolia se hundieron. El este del Mediterráneo entró en una «edad oscura», sin ningún documento escrito hasta el siglo VIII a. C. Las ciudades del Indo quedaron reducidas a polvo; cuando reaparecieron los núcleos civilizados en la región, en el siguiente milenio, lo hicieron muy lejos de su ubicación originaria, en el valle del Ganges y en lo que hoy en día es Sri Lanka. China fue conquistada por una dinastía de la periferia del área cultural del río Amarillo y, hacia el siglo VII a. C., ya se había disgregado en lo que los historiadores chinos llaman «los Estados Guerreros». Egipto, entretanto, sobrevivió apenas a las invasiones y migraciones, que hacia el siglo XIII a. C. destruyeron las ciudades de Oriente Próximo.

Sin embargo, una crónica de un importante viajero egipcio, datada en el 1075 a. C. y bastante fiable, da a entender que un nuevo mundo estaba emergiendo del caos reinante en ese tiempo. «Guiado —dice— solamente por la luz de las estrellas», Wenamun, embajador egipcio, cruzó «el Gran mar de Siria» de camino a la ciudad-estado de Biblos, situada en la costa de lo que hoy en día es el Líbano. Su misión: procurar a la flota egipcia madera procedente de los montes boscosos que se alinean ante esa costa.

Al llegar alquiló el alojamiento y construyó un altar dedicado a Amón, el dios que procuraba los oráculos a los faraones. Al principio, el rey Zeker Baal no quiso recibirle, afirmando que prefería reservar sus bosques para su propio uso. Mantuvo a Wenamun a la espera durante semanas. Cuando al fin, un anochecer, mandó una citación, se trataba presumiblemente de una estrategia para la negociación. La crónica de Wenamun, sin embargo, lo presenta como un repentino cambio de opinión, inducido por una revelación profética.

«Le hallé —dice Wenamun— sentado en su salón oficial, y cuando se giró de espalda a la ventana, las olas del Gran Mar de Siria rompían contra su nuca». El embajador reproduce palabra por palabra el diálogo que vino a continuación —alterado, sin duda, pero aun así revelador—. Los dos fingieron en defensa de sus intereses.

«He venido —comenzó Wenamun— en busca de la madera debida para la construcción del grande y augusto barco de Amón, rey de los dioses». Apeló a los precedentes del padre y el abuelo de Zeker Baal, que habían mandado madera a Egipto, pero al rey le ofendió la insinuación de que debía la madera como tributo.

«Lo hicieron como una transacción comercial —replicó—. Tendrá la madera cuando la pague». Tras discutir el precio, los negociadores se desafiaron mutuamente. «Si invoco en voz alta al Líbano que abre los cielos —afirmó Zeker Baal—, la madera se hundirá en el mar».

« ¡Falso! — replicó Wenamun—. No hay barco que no pertenezca a Amón. También el mar es suyo. Y este Líbano del cual afirmáis "es mío". Cumplid su voluntad y gozaréis de vida y de salud».

La retórica era impresionante. En la práctica, sin embargo, los egipcios tuvieron que pagar el precio fijado por Zeker Baal: cuatro «tinajas» de oro y cinco de plata, una cantidad no especificada de lino, quinientas pieles de buey, quinientas cuerdas, veinte sacos de lentejas y veinte cestas de pescado. «Y el gobernante quedó complacido y nos proporcionó trescientos hombres y trescientos bueyes. Y ellos talaron la madera, y dedicaron a ello todo el invierno, y la transportaron hasta el mar» [37].

El documento tiene un gran interés, no sólo por su viveza y dramatismo, superior al de muchas obras de ficción, y su hábil reproducción del diálogo, sino también por la imagen que ofrece del resurgimiento de las ciudades en la costa de lo que terminó llamándose Fenicia, y de la supervivencia o la recuperación de las antiguas rutas comerciales. La ciudad de Byblos, y otras que empezaron a florecer en Grecia a partir del siglo VIII, fueron la cuna de heroicos exploradores. No había alternativa: en las ciudades de Oriente Próximo el interior ofrecía pocas posibilidades, lo que limitaba a sus habitantes a acumular riqueza como comerciantes. Entretanto, «Grecia y la pobreza» eran, como se lamentaba el poeta, «hermanas» [38]. La mayor parte de las ciudades griegas dependían de los productos que manufacturaban —principalmente, el aceite de oliva y la cerámica— y necesitaban hallar un mercado adecuado. Desde ambas regiones, donde el exceso de población no podía asentarse debido a las constricciones económicas, se formaron muchas colonias esparcidas por el Mediterráneo.

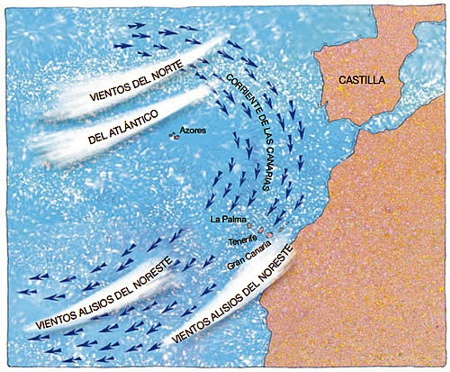

Los mercaderes fenicios estuvieron presentes en el suroeste de España en la primera mitad del primer milenio a. C. Según la tradición griega, la colonia fenicia de Gadir, actualmente Cádiz, fue establecida antes del comienzo del milenio, pero es probable que la fecha real no fuera anterior al siglo IX a. C. [39] Las colonias griegas de la costa este de España aparecieron hacia el siglo VII a. C. Los nuevos comerciantes hallaron en la civilización rica en plata del lugar un mercado abierto a sus productos. Herodoto ofrece, en dos textos distintos, versiones opuestas del descubrimiento de Tartessos, en la costa atlántica del sur de Andalucía.

Un barco procedente de Samos, cuyo capitán era Coleos, se dirigía a Egipto, pero… fue arrastrado por el viento del este más allá de los Pilares de Hércules y por la divina providencia llegó a Tartessos. Ese mercado aún no había sido explotado en ese tiempo. Por eso, al regresar a su país, los hombres de Samos habían sacado más provecho de sus mercancías que ningún otro griego que conozcamos, excepto Sóstrato de Egina —nadie puede compararse con él.

La otra versión de Herodoto es todavía más rica en cuanto al contexto histórico y a los detalles circunstanciales.