Parásitos

Carl Zimmer

El niño que estaba en la cama frente a mí se llamaba Justin, y no quería despertarse. Su cama, una colchoneta esponjosa montada sobre una estructura metálica, estaba situada en una sala de hospital que no era más que un pequeño edificio de hormigón en el que los marcos de las ventanas estaban vacíos. El hospital consistía en unos pocos edificios parecidos a este, algunos con techo de paja, en un amplio patio polvoriento. Me parecía más una aldea que un hospital. Asocio los hospitales con el linóleo frío, no con cabritos paseándose por el patio, intentando mamar y meneando sus colas, ni con madres y hermanas de los pacientes poniendo cacerolas de hierro a calentar en fogatas que han hecho bajo árboles de mango. El hospital estaba en las afueras de una ciudad desolada llamada Tambura, situada en el sur de Sudán, cerca de la frontera con la República Centroafricana. Si quisieras viajar en cualquier dirección desde el hospital, te encontrarías con pequeñas granjas de mijo y mandioca, con caminos sinuosos que atraviesan bosques quebrados y pantanos, te toparías con cúpulas funerarias hechas de cemento y ladrillo rematadas con cruces, con montículos creados por termitas con una forma parecida a setas gigantes, y atravesarías montañas habitadas por serpientes venenosas, elefantes y leopardos. Pero como no eres del sur de Sudán, seguramente no viajarías en ninguna dirección, al menos en la época en la que estuve allí. Durante veinte años tuvo lugar una guerra civil en Sudán entre las tribus del sur y las del norte. Cuando estuve de visita, los rebeldes llevaban ya cuatro años al mando de Tambura, y decretaron que cualquier forastero que llegara en el vuelo semanal que aterrizaba en su pista embarrada solo podía viajar con escoltas rebeldes, y solo de día.

Justin, el chico que estaba en la cama, tenía doce años, hombros delgados y un vientre que se curvaba hacia dentro como un tazón. Llevaba puestos unos pantalones cortos de color caqui y un collar de cuentas azules; en el alféizar que estaba sobre su cama había un saco tejido con cañas y un par de sandalias, cada una de ellas con una flor metálica en su lengüeta. Su cuello estaba tan inflamado que era difícil discernir dónde empezaba la parte trasera de su cabeza. Sus ojos sobresalían como los de una rana, y sus fosas nasales estaban obstruidas.

« ¡Hola, Justin! Justin, ¿hola?», le decía una mujer. Éramos siete personas alrededor de su cama. Estaban esa mujer, una doctora estadounidense llamada Mickey Richer, un enfermero estadounidense alto y de mediana edad llamado John Carcello, y cuatro trabajadores sanitarios de Sudán. Justin intentaba ignorarnos a todos, para conseguir así que nos fuéramos y le dejáramos dormir de nuevo. « ¿Sabes dónde te encuentras?», le preguntó Richer. Una de las enfermeras sudanesas se lo tradujo a lengua zande. Asintió y dijo: «Tambura».

Con delicadeza, Richer lo apoyó contra su costado. Su cuello y su espalda estaban tan rígidos que, cuando lo cogió, fue como agarrar un tablón. No pudo hacerle girar el cuello y, mientras lo intentaba, Justin, con sus ojos apenas abiertos, le imploraba que parara. «Si esto pasa —les dijo enfáticamente a los sudaneses—, llamen a un médico». Intentaba disimular su enfado porque no la habían avisado con tiempo. El cuello rígido del niño significaba que estaba al borde de la muerte. Hacía semanas que su cuerpo había sido invadido por un parásito unicelular, y la medicación que le estaba proporcionando Richer no funcionaba. Y había otro centenar de pacientes en su hospital, todos ellos con la misma enfermedad letal, llamada enfermedad del sueño.

Vine aquí a Tambura por sus parásitos, de la misma forma que la gente va a Tanzania por sus leones o a Komodo por sus dragones. En Nueva York, donde vivo, la palabra parásito no tiene mucho significado, o, al menos, no mucho en particular. Cuando le hubiera dicho a la gente de allí que estudiaba parásitos, alguno habría dicho: « ¿te refieres a la tenia?» y otro habría preguntado: «¿te refieres a las ex mujeres?». La palabra es confusa. Incluso en los círculos científicos, su definición es ambigua. Puede hacer referencia a cualquier cosa que vive sobre o en el interior de otro organismo a expensas de él. Esa definición puede incluir un virus que ocasiona un resfriado o la bacteria que causa la meningitis. Pero, si a un amigo que tiene tos le dices que en realidad ha sido infectado por parásitos, puede que piense que tiene un alien alojado en su pecho, esperando a estallar y devorar todo lo que se le ponga delante. Los parásitos pertenecen más al mundo de las pesadillas que al de las consultas de los médicos. Y hasta los mismos científicos, por razones peculiares de la historia, tienden a usar la palabra para referirse a cualquier cosa que vive de forma parásita, exceptuando las bacterias y los virus.

Incluso con esa definición tan limitada, los parásitos constituyen una colección enorme. Justin, por ejemplo, yacía en la cama de ese hospital al borde de la muerte porque su cuerpo se había convertido en el hogar de un parásito llamado tripanosoma. Los tripanosomas son criaturas unicelulares, pero están estrechamente relacionados con los humanos, mucho más que con las bacterias. Entraron en el cuerpo de Justin cuando le picó una mosca tsé-tsé. Mientras la mosca tsé-tsé bebía de su sangre, los tripanosomas pasaron a su interior. Empezaron robando oxígeno y glucosa de la sangre de Justin, se multiplicaron y eludieron su sistema inmunológico, invadieron sus órganos e incluso se colaron en su cerebro. La enfermedad del sueño toma su nombre por el modo en el que los tripanosomas afectan al cerebro de las personas, destrozando sus relojes biológicos y haciéndoles creer que es de noche cuando es de día. Si la madre de Justin no lo hubiera traído al hospital de Tambura, seguramente habría fallecido en cuestión de meses. La enfermedad del sueño es una enfermedad que no perdona.

Cuando Mickey Richer vino a Tambura hace cuatro años, apenas había casos de enfermedad del sueño, y la gente pensaba que se trataba de una enfermedad perdida ya en el tiempo. Pero no había sido siempre así. Durante milenios, la enfermedad del sueño había sido una amenaza para la gente que vivía en las zonas donde habitaba la mosca tsé-tsé: una amplia extensión de África al sur del Sáhara. Una versión de la enfermedad también atacó al ganado y fue la causa de que zonas muy amplias del continente carecieran de animales domésticos. Incluso ahora, en casi doce millones de kilómetros cuadrados del continente, está prohibido tener ganado debido a la enfermedad del sueño, e incluso en los lugares donde sí se permite, mueren tres millones cada año a causa de esa enfermedad. Cuando los europeos colonizaron África contribuyeron a desencadenar grandes epidemias forzando a la gente a que se quedara y trabajara en zonas infectadas con la mosca tsé-tsé. En 1906, Winston Churchill, que en esa época era el subsecretario de la colonia, contó a la Cámara de los Comunes que una epidemia de la enfermedad del sueño había reducido la población de Uganda de seis millones y medio a tan solo dos millones y medio.

En la época de la Segunda Guerra Mundial, los científicos habían descubierto que los fármacos que eran efectivos contra la sífilis también podían erradicar los tripanosomas de los cuerpos infectados. Eran auténticos venenos, pero funcionaron lo suficientemente bien como para reducir los niveles de parásitos presentes si los médicos localizaban lugares con alta presencia de la mosca tsé-tsé y trataban la enfermedad. Siempre habría casos de pacientes afectados por la enfermedad del sueño, pero serían una excepción, no la regla. Las campañas contra la enfermedad del sueño durante las décadas de 1950 y 1960 fueron tan efectivas que los científicos hablaban de eliminar la enfermedad en cuestión de años.

Pero la guerra, las economías que se estaban derrumbando y los gobiernos corruptos, permitieron que la enfermedad del sueño reapareciera. En Sudán, la guerra civil ahuyentó a los médicos belgas y británicos del condado de Tambura; médicos que habían estado controlando exhaustivamente que no reapareciera ningún brote. No muy lejos de Tambura, visité un hospital abandonado que había tenido su propio edificio dedicado a la enfermedad del sueño; ahora avispas y lagartijas campan a sus anchas por esas salas. A medida que pasaron los años, Richer observó cómo crecían los casos de enfermedad del sueño, primero fueron 19, luego, 87, hasta llegar a ser cientos. Realizó un estudio en 1997, y estimó que alrededor del 20 por ciento de la gente del condado de Tambura —12.000 sudaneses— padecía la enfermedad del sueño.

Ese año, Richer lanzó una contraofensiva, esperando reducir la presencia del parásito al menos en el condado de Tambura. En el caso de los pacientes que todavía estaban en las fases iniciales de la enfermedad, diez días de inyecciones del fármaco pentamidina en las nalgas eran suficientes. Para aquellos que, como Justin, ya tenían el parásito alojado en su cerebro, era necesaria una terapia mucho más agresiva. Necesitaban algún fármaco mucho más potente que pudiera matar por completo el parásito alojado en el cerebro: un brebaje brutal conocido como melarsoprol. El melarsoprol tiene un 20 por ciento de arsénico. Puede fundir las típicas vías intravenosas de plástico, por lo que Richer tuvo que conseguir unas que fueran tan duras como el teflón. Si, por lo que fuera, el melarsoprol saliera de la vena, podría provocar que el tejido adyacente se convirtiera en una masa hinchada y dolorosa; en ese caso, el fármaco debe dejar de administrarse durante unos días, y, en el peor de los casos, el brazo tendría que ser amputado.

Cuando Justin llegó al hospital, ya tenía parásitos en su cerebro. Las enfermeras le administraron inyecciones de melarsoprol durante tres días, y la medicina consiguió eliminar un buen número de tripanosomas de su cerebro y de su columna vertebral. Pero, como resultado de ello, tanto su cerebro como su columna vertebral estaban llenos de pedazos de tejidos de los parásitos muertos, provocando así que las células de su sistema inmunológico pasaran de estar aletargadas a sufrir una actividad frenética. El resultado de ese ataque brutal fue que abrasaron el cerebro de Justin. La inflamación que provocaron estaba estrujando su cerebro como si fuera un torniquete.

A continuación, Richer le prescribió esteroides para intentar bajar la hinchazón. Justin gimoteó vagamente a medida que la inyección de esteroides entraba por su brazo, sus ojos se cerraron como si estuviera cayendo en una pesadilla muy profunda. Si tenía suerte, los esteroides rebajarían la presión que sufría su cerebro. Al día siguiente tendríamos la respuesta: o estaría mejor o habría fallecido.

Antes de visitar a Justin en su lecho, yo había estado viajando con Richer durante unos cuantos días, observando cómo trabajaba. Habíamos ido a aldeas donde su personal estaba centrifugando sangre, buscando alguna señal del parásito. Estuvimos conduciendo durante horas para llegar a otra de sus clínicas, donde la gente estaba efectuando punciones lumbares para ver si los tripanosomas ya estaban de camino hacia el cerebro. Ya habíamos hecho la ronda habitual por el hospital de Tambura, viendo a otros pacientes: niños pequeños a los que había que sostener para poderles poner las inyecciones mientras no dejaban de gritar, señoras mayores que aguantaban en silencio mientras el fármaco ardía en sus venas, un hombre enloqueció de tal manera a causa del fármaco que le dio por atacar a la gente y tuvo que ser atado a un poste. Y de vez en cuando —y ahora, mientras observaba a Justin— intentaba ver los parásitos en su interior. Me trajo a la memoria la película antigua titulada Viaje alucinante, en la que Raquel Welch y el resto de tripulantes subían a un submarino que a continuación era reducido a un tamaño microscópico. Luego eran inyectados en una vena del cuerpo de un diplomático para que, de esta manera, pudieran desplazarse a lo largo de su sistema circulatorio hasta llegar a su cerebro, y salvarle así de una herida potencialmente mortal. Sentía que tenía que entrar en ese mundo, formado por ríos subterráneos, donde las corrientes sanguíneas siguen ramificaciones de las arterias cada vez más pequeñas hasta que son devueltas a las venas, reuniéndose de nuevo en venas mayores hasta que alcanzan el palpitante corazón. Los glóbulos rojos rebotaban y rodaban, apretujándose para introducirse en los capilares y luego retornaban a su forma original de disco. Los glóbulos blancos usaban sus lóbulos para introducirse en los vasos sanguíneos a través de los conductos linfáticos, como esas puertas ocultas en forma de librería que hay en alguna casa. Y entre todos ellos, viajaban los tripanosomas. Había visto tripanosomas bajo el microscopio en un laboratorio de Nairobi, y son bastante hermosos. Su nombre proviene de la palabra griega trypanon, que significa «augurio». Son aproximadamente el doble de grandes que un glóbulo rojo, de un tono de color plateado bajo el microscopio. Sus cuerpos son planos, como una cinta, pero cuando nadan rotan como brocas.

Los parasitólogos que pasan bastante tiempo observando tripanosomas en el laboratorio tienden a enamorarse de ellos. En un artículo científico, por lo demás, bastante serio, me encontré con esta frase: «Trypanosoma brucei tiene muchas características fascinantes que han hecho de este parásito el favorito de los biólogos experimentales». Los parasitólogos observan los tripanosomas con el mismo cuidado con el que los ornitólogos observan águilas pescadoras, mientras los parásitos tragan glucosa, o eluden a las células del sistema inmunológico, desprendiéndose de su revestimiento y produciendo uno nuevo, o mientras se convierten en nuevas formas que puedan sobrevivir en el intestino de una mosca para luego volver a transformarse en una forma que se adapta a la perfección a los hospedadores humanos.

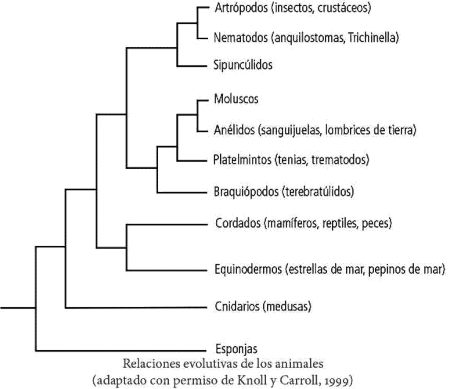

Los tripanosomas son solo uno de los muchos parásitos que habitan en el interior de la gente del sur de Sudán. Si pudiéramos desplazarnos al estilo de Viaje alucinante a través de su piel, probablemente nos toparíamos con nódulos del tamaño de una canica donde veríamos pasar nadando gusanos enrollados tan largos como serpientes y tan delgados como hilos de pescar. Estos animales, llamados Onchocerca volvulus, pasan sus diez años de vida en estos nódulos, tanto los machos como las hembras, produciendo miles de crías. Las crías los abandonan y se desplazan por la piel del hospedador, con la esperanza de ser succionados mediante la picadura de una mosca negra. En los intestinos de la mosca negra pueden madurar y pasar a su siguiente etapa, durante la cual el insecto podrá inyectarlos en la piel de un nuevo hospedador, donde formarán de nuevo un nódulo. A medida que las crías nadan a través de la piel de su víctima pueden desencadenar un ataque violento del sistema inmunológico. Pero en lugar de matar el parásito, el sistema inmunológico produce un sarpullido en la piel del hospedador que se asemeja a las manchas del leopardo. Este sarpullido puede llegar a producir un picor tan intenso que hay pacientes que se rascan hasta morir. Cuando los gusanos llegan a la capa externa de los ojos, las cicatrices provocadas por el intenso ataque del sistema inmunológico pueden llegar a dejar ciega a una persona. Dado que sus larvas son acuáticas, las moscas negras suelen estar cerca del agua, y por eso esta enfermedad ha recibido el nombre de ceguera de los ríos. Hay algunos lugares en África donde la ceguera de los ríos ha dejado sin vista a casi todas las personas que pasan de los cuarenta años.

En Tambura también encontramos el gusano de Guinea: criaturas de sesenta centímetros de largo que logran escapar de sus hospedadores perforando una ampolla producida en la pierna y salen reptando, algo que hacen durante unos pocos días. Están también las filarias, que causan elefantiasis, que pueden hacer que un escroto se hinche tanto que ocupe toda una carretilla. Encontramos también a las tenias o solitarias: criaturas ciegas, sin boca, que viven en los intestinos, y que se pueden extender hasta alcanzar los dieciocho metros, formadas por miles de segmentos, cada uno de los cuales, posee órganos sexuales masculino y femenino. También hay trematodos con aspecto foliáceo en el hígado y en la sangre. Hay parásitos unicelulares que causan la malaria, invadiendo células sanguíneas y haciéndolas explotar, liberando una nueva generación hambrienta de conquistar nuevas células. Si estás el tiempo suficiente en Tambura, creerás que la gente de tu alrededor se ha vuelto transparente y se ha convertido en brillantes constelaciones de parásitos.

Tambura no es tan peculiar como puede parecer. Solo es un sitio en el que puedes encontrar parásitos que prosperan de una manera particularmente cómoda en humanos. La mayor parte de la población de la Tierra es portadora de parásitos, incluso si excluimos a las bacterias y a los virus. Más de 1.400 millones de personas tienen en su interior la ascáride parecida a una serpiente, llamada Ascaris lumbricoides, en sus intestinos; casi 1.300 millones tienen anquilostomas que les chupan la sangre; mil millones tienen tricocéfalos. Dos o tres millones mueren a causa de la malaria en un año. Y muchos de estos parásitos están aumentando. Puede que Richer haya conseguido ralentizar la dispersión de la enfermedad del sueño en su pequeña porción de Sudán, pero a su alrededor parece que se está propagando. Puede matar a trescientas mil personas en un año; puede que mate a más personas en la República Democrática del Congo que el sida. Parasitariamente hablando, Nueva York es, en la actualidad, más extravagante que Tambura. Y, si pudiéramos ir hacia atrás en la evolución hasta llegar a un antepasado simiesco de hace cinco millones de años, e ir observando la presencia de parásitos en nuestra línea evolutiva, el último siglo libre de parásitos del que algunos humanos han gozado es solo un fugaz periodo de gracia.

Comprobé el estado de Justin al día siguiente. Estaba recostado de lado, tomando caldo de un tazón. Su espalda estaba ligeramente curvada sobre la cama mientras comía; sus ojos ya no estaban hinchados; su cuello volvía a ser flexible; y su nariz volvía a estar despejada. Aún se sentía exhausto y estaba mucho más interesado en comer que en hablar con extraños como yo. Pero está bien que esa fugaz moratoria le incluyera también a él.

* * * *

Visitando lugares como Tambura, empecé a pensar en el cuerpo humano como en una isla de vida apenas explorada, el hogar de criaturas distintas a cualquier cosa del mundo exterior. Pero cuando recordé que somos solo una especie entre millones de las que pueblan este planeta, la isla creció hasta ser un continente, un planeta.

Algunos meses después de mi viaje a Sudán, en una noche que titubeaba entre húmeda y lluviosa, paseaba por una selva de Costa Rica. Sostenía una red para cazar mariposas en mi mano, y los bolsillos de mi chubasquero rebosaban de bolsas de plástico. La luz frontal que llevaba en la cabeza proyectaba un óvalo de luz sobre el camino que se hallaba frente a mí, que una araña estaba cruzando a tan solo seis metros de distancia. Sus ocho ojos brillaban al unísono como un conjunto de pequeños diamantes. Una solitaria avispa gigante se metía lentamente en su nido situado en el lateral del camino para esconderse de mi luz deslumbrante. La única luz que había, más allá de la proveniente de mi lámpara, provenía de relámpagos lejanos y de las luciérnagas que brillaban durante largos y lentos destellos por encima de las copas de los árboles. La hierba despedía el olor nauseabundo de la orina de jaguar.

Caminaba junto a siete biólogos, dirigidos por un científico llamado Daniel Brooks. Estaba lo más alejado posible de la imagen que yo tenía de un intrépido biólogo de la jungla: cuerpo pesado, un bigote caído, y unas grandes gafas de aviador, vestido con un chándal rojo y negro y unas deportivas. Pero, al igual que el resto de nosotros, estuvo todo el paseo hablando de cómo fotografiar pájaros o de cómo explicar la diferencia entre una serpiente coral venenosa y una imitadora inofensiva. Brooks iba algo adelantado, escuchando las piadas y graznidos de nuestro alrededor. De repente se paró en un lateral del camino agitando su mano derecha, ordenando que nos calláramos. Se dirigió a una amplia zanja que se había llenado con la lluvia de la noche y levantó su red lentamente. Pisó con una de sus deportivas dentro del agua y de pronto hundió la red en la orilla más alejada. El extremo puntiagudo de la red empezó a bailar y a agitarse, y agarró la red por la mitad antes de alzarla. Con la otra mano cogió una bolsa de plástico que le di y soplando la llenó de aire. Pasó una gran rana leopardo con rayas de color beis de la red a la bolsa, donde saltó frenéticamente. Anudó el extremo abierto de la bolsa, que todavía estaba llena de aire, y pasó el nudo bajo el cordón de su pantalón de chándal. Siguió caminando con esa abultada bolsa que contenía una rana, como si fuera un saco transparente repleto de oro.

Esa noche había ranas y sapos por todas partes. Brooks cogió una segunda rana leopardo en un lugar no muy alejado del primero. Las ranas de Tungara flotaban en el agua, formando coros poderosos. Los sapos marinos, alguno tan grande como un gato, esperaban a que estuviéramos cerca para, a continuación, dar un único gran salto perezoso con el que mantenían así la distancia. Pasamos por zonas acuosas con una espuma tan sólida como un baño de burbujas, fuera de la cual cientos de renacuajos se retorcían en el agua circundante. Atrapamos ranas de cara embotada de la familia Microhylidae (conocidas en la zona como ranas oveja), con unos pequeños ojos apretados justo sobre sus fosas nasales y cuerpos regordetes que recuerdan a gotas de crema de chocolate.

Para algunos zoólogos, el proceso de captura de sus especímenes habría acabado en este punto. Pero Brooks no estaba del todo seguro de qué era lo que había capturado. Llevó las ranas a las oficinas del Área de Conservación de Guanacaste. Dejó las ranas en sus bolsas toda la noche, con algo de agua para mantenerlas húmedas y vivas. A la mañana siguiente, después de un desayuno de arroz con judías y zumo de piña, fuimos a su laboratorio. El laboratorio consistía en un cobertizo con paredes con alambres para gallinero en los dos lados.

«Los ayudantes locales lo llaman la jaula», decía Brooks. Había una mesa en el centro del cobertizo en la que se podían ver microscopios de disección, y orugas lanudas y escarabajos se arrastraban por el suelo de hormigón. Un nido de avispas colgaba del cable de la luz. En el exterior, más allá de las enredaderas que rodeaban el cobertizo, un mono aullador rugía en los árboles. Los locales lo llamaban jaula porque, según decían, «nos tenemos que quedar aquí dentro o mataríamos a todos sus animales».

Brooks sacó una rana leopardo de su bolsa y la despachó con un golpe seco en el borde del fregadero. Murió inmediatamente. La colocó en la mesa y empezó a abrirle el vientre. Con la ayuda de unas pinzas y mucha delicadeza, extrajo los intestinos del cuerpo de la rana. Colocó los órganos en una placa de Petri ancha y puso la carcasa de la rana bajo el microscopio. Durante los tres veranos anteriores, Brooks había estado observando el interior de ochenta especies de reptiles, pájaros y peces de Guanacaste. Había empezado a elaborar una lista de todas las especies de parásitos que vivían en la reserva. Hay tantas clases diferentes de parásitos en el interior de los animales y plantas del mundo que nadie se había atrevido a hacer algo así en un lugar con el tamaño de Guanacaste. Ajustó las luces que había sobre dos largos soportes negros, dos extrañas serpientes que observaban la rana muerta. «¡Ah! — Dijo —, allá vamos».

Me hizo mirar: una filaria —un pariente del gusano de Guinea presente en los humanos— se movía desorientada una vez fuera de su hogar en una de las venas de la espalda de la rana. Brooks explicó que «probablemente se transmitía por los mosquitos que se alimentaban de las ranas». La extrajo cuidadosamente y colocó el espécimen intacto en un plato con agua. Para cuando pudo hacerse con un plato de ácido acético (vinagre de fabricación industrial) para fijarlo, el parásito había estallado, formando una especie de espuma blanca. Pero Brooks fue capaz de extraer otro intacto e introducirlo sin que estallara antes en el ácido, donde se desenrolló, listo para ser conservado durante décadas.

Ese fue el primero de los muchos parásitos que pudimos observar. De otra vena salió una hilera de trematodos, algo parecido a un collar retorcido. Los riñones contenían otra especie que solo madura cuando la rana es devorada por un depredador como una garza o un coatí. Los pulmones de esta rana estaban limpios, aunque es habitual que las ranas de aquí tengan parásitos también en esos órganos. Tienen diversas malarias en la sangre, e incluso trematodos en sus esófagos y oídos. «Las ranas son los hoteles de los parásitos», decía Brooks. Luego trabajó los intestinos independientemente, cortándolos con sumo cuidado para preservar los parásitos que pudieran contener. Encontró otra especie de trematodo, una mota diminuta que nadaba bajo la lupa del microscopio. «Si no sabes lo que estás buscando, podrías pensar que es basura. Este pasa desde un caracol a una mosca, que luego es ingerida por una rana». El trematodo tiene que compartir este conjunto particular de intestinos con un gusano tricostrongílido que ha llegado hasta allí por una ruta más directa, perforando directamente el intestino de la rana.

Brooks apartó la placa de debajo del microscopio y dijo: «Eso ha sido realmente decepcionante, chicos». Pienso que se debía de dirigir a los parásitos. Yo, en cambio, estaba bastante desbordado por la gran cantidad de criaturas que habíamos podido ver en un único animal, pero Brooks sabía que una sola especie de rana puede contener una docena de especies en su interior, y deseaba que yo pudiera ver la mayor cantidad posible. Le habló a la rana: «Esperemos que tu compadre tenga más».

Alcanzó la bolsa que contenía la segunda rana leopardo. A esta le faltaban dos dedos de su pie delantero izquierdo. «Eso significa que escapó de un depredador que no tuvo tanta suerte como yo», dijo Brooks, y la despachó de nuevo con un golpe seco y rápido. Cuando tuvo su vientre abierto bajo el microscopio, exclamó con una viveza repentina: «¡Oh! Esto es bueno. Lo siento. Es bueno en términos relativos». Me hizo mirar por el visor. Otro trematodo, en este caso uno del género Gorgoderina, por su parecido con las serpientes retorcidas de la cabeza de Medusa, se contorsionaba mientras salía de la vejiga de la rana. «Viven en almejas de agua dulce. Eso me dice que esta rana ha estado en algún lugar en el que hay almejas, las cuales, a su vez, necesitan un suministro garantizado de agua, un fondo arenoso y un suelo rico en calcio. Y su segundo hospedador es un cangrejo de río, por lo que el hábitat debe albergar almejas, cangrejos de río y ranas, y lo hace durante todo el año. De donde lo cogimos ayer no es de donde proviene. —Se desplazó a sus intestinos—. Aquí tenemos una bonita escena»: nematodos junto a trematodos que forman quistes en la piel de la rana. Cuando la rana se despoja de su piel, se la come, con lo que se infecta a sí misma. Los trematodos eran bolsas saltarinas de huevos.

Brooks se había animado bastante, y pasó a una rana de la familia Microhylidae. «Oh, Dios mío, tú me has traído suerte —dijo mientras miraba en su interior—. Este individuo debe de contener más de mil lombrices intestinales. ¡Santo cielo, esta rana está plagada de parásitos!». En la sopa de lombrices había protozoos iridiscentes retorciéndose, gigantes unicelulares que eran casi tan grandes como los gusanos pluricelulares.

Algunos de los parásitos que vimos ya tenían nombre, pero la mayoría eran nuevos para la ciencia. De momento, Brooks fue a su ordenador a teclear algunas palabras clave indefinidas para cada individuo —nematodo, tenia…— que luego serían mejoradas por él mismo o por otro parasitólogo que propondría algún nombre en latín. El ordenador contenía los registros de otros parásitos que Brooks había ido recogiendo durante los años pasados, incluyendo algunos de los que yo había podido contemplar diseccionados los días previos. Allí estaban las iguanas con sus tenias, la tortuga con un océano de lombrices intestinales. Justo antes de mi llegada, Brooks y sus ayudantes habían abierto un ciervo en el que encontraron una docena de especies que vivían en o sobre él, incluyendo nematodos que viven únicamente en el talón de Aquiles del ciervo y moscas que ponen los huevos en su nariz. (Brooks llamó a estas últimas larvas moco).

Incluso dentro de esta única reserva, es posible que Brooks no fuera capaz de catalogar todas las especies de parásitos. Brooks es un experto en parásitos de vertebrados, considerando la definición tradicional de parásito, es decir, excluyendo a las bacterias, virus y hongos. Cuando le visité, había identificado unos trescientos parásitos, pero calculaba que habría unos once mil en total. Brooks no estudiaba los miles de especies de avispas y moscas parásitas que viven en el bosque, devorando insectos desde dentro y manteniéndolos vivos hasta el último instante en el que se dan el banquete. No estudia las plantas que parasitan otras plantas, robando el agua que sus hospedadores obtienen del suelo y el alimento que fabrican a partir del aire y el sol. No estudia hongos, los cuales pueden invadir animales, plantas o incluso otros hongos. Su única esperanza es que otros parasitólogos se le unan y estudien todas esas especies. Hay pocos que se dediquen a ello y están repartidos por muchos lugares. Todo ser vivo tiene al menos un parásito que vive en su interior o sobre él. Muchos, como es el caso de las ranas leopardo y los humanos, tienen muchos más. Hay un loro en México que únicamente en sus plumas tiene treinta especies diferentes de ácaros. Y los mismos parásitos tienen parásitos, y algunos de esos otros parásitos también tienen sus propios parásitos. Científicos como Brooks no tienen ni idea de cuántas especies de parásitos existen, pero sí saben una cosa que resulta impresionante: los parásitos constituyen el mayor grupo de especies del planeta. De acuerdo con una estimación, los parásitos puede que ganen al resto de las especies de vida libre en una proporción de cuatro a uno. En otras palabras, el estudio de la vida es, en su mayor parte, parasitología.

El libro que tiene en sus manos trata de este nuevo estudio de la vida. Los parásitos han sido desatendidos durante décadas, pero recientemente han atraído la atención de muchos investigadores. A los científicos les ha costado mucho tiempo apreciar las adaptaciones sofisticadas que han hecho los parásitos en su mundo interno, porque es muy difícil echar un vistazo a ese mundo. Los parásitos pueden castrar a sus hospedadores y luego tomar el control de su mente. Un trematodo de unos centímetros de largo puede engañar a nuestro complejo sistema inmunológico haciéndole creer que es tan inofensivo como nuestra propia sangre. Una avispa puede insertar sus propios genes en las células de una oruga para neutralizar el sistema inmunológico de esta. Es ahora cuando los científicos están empezando a pensar seriamente que los parásitos pueden ser tan importantes para los ecosistemas como los leones o los leopardos. Y solo ahora se están dando cuenta de que los parásitos han sido una fuerza dominante, puede que la fuerza dominante, en la evolución de la vida.

O tal vez debería decir en la minoría de la vida que no es parasitaria. Lleva un tiempo hacerse a la idea de algo así.

Capítulo 1

Criminales de la naturaleza

La naturaleza manifiesta un paralelismo muy sugerente con nuestras perversiones sociales de justicia, y la comparación no está exenta de lecciones. La avispa Ichneumon parasita los cuerpos vivos de orugas y larvas de otros insectos. Con una astucia despiadada y una ingenuidad superada solo por el hombre, este insecto depravado y carente de todo principio perfora la oruga para depositar sus huevos en el cuerpo vivo y retorcido de su víctima.

John Brown, en Riqueza parásita o reforma monetaria:

Un manifiesto para el pueblo de los Estados Unidos y para los trabajadores de todo el mundo (1898).

Al principio había fiebre. Había orina sanguinolenta. Había largas tiras temblorosas de carne que se iban desenrollando de la piel. La muerte estaba aletargada esperando el despertar de moscas sedientas de picar.

Los parásitos se hicieron conocidos, o al menos sus efectos, hace miles de años, mucho antes de que los griegos crearan el nombre parásito —parasitos—. La palabra significa literalmente «junto a la comida», y los griegos tenían algo muy diferente en mente cuando usaban esa palabra, refiriéndose a los oficiales que servían en los banquetes del templo. En algún momento, la palabra se deshizo de su significado estricto y se usó para referirse a una especie de «adulador», alguien que podía conseguir una comida ocasional de un noble proporcionándole una buena conversación, entregándole mensajes, o realizando alguna tarea para él. Finalmente, el parásito pasó a ser un personaje habitual en la comedia griega, con su propia máscara. Esto ocurría muchos siglos antes de que la palabra pasase al campo de la biología, para definir la vida que vacía otras vidas desde dentro. Pero los griegos ya conocían los parásitos biológicos. Aristóteles, por ejemplo, reconoció criaturas que vivían en las lenguas de los cerdos, recubiertas por quistes tan resistentes como perdigones.

La gente de todas partes del mundo conocía los parásitos. Los antiguos egipcios y los chinos prescribían diferentes clases de plantas para destruir los gusanos que vivían en el intestino. El Corán les aconseja a sus lectores que se mantengan alejados de los cerdos y del agua estancada, ambos, fuentes de parásitos. Aunque, por lo general, este antiguo conocimiento solo ha dejado una sombra en la historia. Las tiras temblorosas de carne —conocidas ahora como gusanos de Guinea— puede que hayan sido las serpientes ardientes que la Biblia describe como la plaga que azotó a los israelitas en el desierto. Sin duda alguna, fueron una plaga en Asia y África. No podían ser arrancados de una sola vez, ya que se partirían en dos, y la parte que quedaba en el interior moriría y causaría una infección mortal. La cura universal para el gusano de Guinea era descansar una semana, enrollando lentamente el gusano paso a paso en un palito para mantenerlo vivo hasta que hubiera salido por completo. Alguien ideó este procedimiento de cura, alguien ahora olvidado, tal vez desde hace miles de años. Aunque puede que el invento de esa persona fuese recordado en el símbolo de la medicina, conocido como el caduceo: dos serpientes enrolladas alrededor de una vara.

Aún en el Renacimiento, los médicos europeos pensaban, por lo general, que parásitos como los gusanos de Guinea no enfermaban realmente a la gente. Las enfermedades eran la consecuencia de que el cuerpo se desequilibrara como resultado del calor o del frío o de cualquier otra fuerza. Por ejemplo, respirar un aire nocivo podía producir una fiebre llamada malaria. Una enfermedad venía acompañada de síntomas: hacía que la gente tosiera, provocaba manchas en su barriga, o les producía parásitos. Los gusanos de Guinea eran el producto de que la sangre fuera demasiado ácida, y no eran realmente gusanos —eran algo producido por un cuerpo enfermo: puede que nervios corruptos, bilis negra o venas estiradas—. Después de todo, era difícil de creer que algo tan extraño como un gusano de Guinea pudiera ser una criatura viva. Incluso en el año 1824, algunos escépticos aún mantenían que: «La sustancia en cuestión no puede ser un gusano —declaraba el cirujano superintendente de Bombay—, porque su situación, sus funciones y propiedades son las típicas de un vaso linfático por lo que la idea de que se trate de un animal es un disparate».

Otros parásitos eran indudablemente criaturas vivas. Por ejemplo, en los intestinos de los humanos y de los animales, había unos gusanos finos con forma de serpiente que más tarde recibieron el nombre de Ascaris, y tenias —cordones estrechos y planos que podían estirarse hasta tener una longitud de dieciocho metros—. En los hígados de ovejas enfermas había alojados parásitos con aspecto foliáceo, llamados trematodos[1] o duelas. Aun así, incluso si un parásito era realmente una criatura viva, la mayoría de los científicos razonaban que también debía ser un producto del propio cuerpo. Las personas que portaban tenias en su interior descubrían con horror cómo salían trozos de ellas con los movimientos de sus intestinos, pero nadie había visto jamás una tenia arrastrándose, centímetro a centímetro, entrando en la boca de su víctima. Los quistes que Aristóteles había visto en las lenguas de los cerdos tenían en su interior diminutas criaturas enroscadas parecidas a gusanos, pero se trataba de animales indefensos que ni siquiera tenían órganos sexuales. Los científicos asumían que los parásitos debían de generarse espontáneamente en los cuerpos, al igual que las larvas aparecían espontáneamente en un cadáver, los hongos en el heno, o los insectos en el interior de los árboles.

En 1673, a los parásitos visibles se les unió todo un zoo de compañeros invisibles. Un tendero de la ciudad holandesa de Delft colocó unas gotas de agua de lluvia estancada bajo un microscopio que él mismo había fabricado, y observó unos glóbulos serpenteantes, algunos de ellos con colas gruesas, otros con patas. Su nombre era Anton van Leeuwenhoek, y aunque en su tiempo no fue considerado nada más que un aficionado, fue la primera persona que vio bacterias y células. Colocó bajo su microscopio todo lo que pudo. Descubrió, raspando sus dientes, unas criaturas en forma de vara que vivían sobre ellos, a los que podía matar con un sorbo de café caliente. Después de una desagradable comida de carne o jamón ahumado, colocó bajo sus lentes sus propias heces blandas. En ellas pudo ver más criaturas —una masa informe con algo parecido a patas que utilizaba para reptar como una cochinilla, criaturas con forma de anguila que nadarían como peces en el agua—. Se dio cuenta de que su cuerpo era el hogar de parásitos microscópicos.

Más adelante, otros biólogos encontraron cientos de clases diferentes de criaturas microscópicas que vivían en el interior de otras criaturas, y durante un par de siglos no hubo ninguna división entre ellos y los parásitos más grandes. Los nuevos y diminutos gusanos tenían diferentes formas —de ranas, escorpiones, o lagartos—. «De algunos surgen cuatro cuernos —escribió un biólogo en 1699—, otros desarrollan cola ahorquillada, otros, una especie de picos como las aves de corral, otros están cubiertos de pelo, o se vuelven ásperos por completo; y hay otros que se cubren de escamas y parecen serpientes». Mientras tanto, otros biólogos identificaron cientos de diferentes parásitos visibles, trematodos, gusanos, crustáceos y otras criaturas que vivían en los peces, en las aves y en cualquier animal que abrieran. La mayoría de los científicos aún se aferraban a la idea de que tanto los parásitos grandes como los pequeños eran generados espontáneamente por sus hospedadores, y que solo eran expresiones pasivas de una enfermedad. Y siguieron pensando lo mismo durante el siglo XVIII, incluso a pesar de que algunos científicos evaluaron la idea de la generación espontánea y encontraron que era fallida. Estos escépticos demostraron cómo las larvas de gusano que aparecían en el cadáver de una serpiente no eran más que los huevos que habían depositado previamente unas moscas, y que crecían dando lugar posteriormente a nuevas moscas.

Incluso si las larvas de gusano no fueran generadas espontáneamente, los parásitos serían un asunto diferente. Simplemente, no tenían forma de introducirse en un cuerpo, por lo que tenían que ser creados en su interior. Nunca habían sido vistos fuera de un cuerpo, ya fuera animal o humano. Se podían encontrar en animales jóvenes, incluso en fetos abortados. Algunas especies se podían encontrar en el intestino, viviendo felizmente junto a otros organismos que eran destruidos por los jugos gástricos. Otros se podían encontrar obstruyendo el corazón y el hígado, sin ninguna forma posible de introducirse en esos órganos. Disponían de ganchos y ventosas y otros equipamientos para conseguir entrar en un cuerpo, pero todo ello resultaría inútil en el mundo exterior. En otras palabras, los parásitos estaban diseñados claramente para vivir toda su vida en el interior de otros animales, incluso en órganos concretos.

La generación espontánea era la mejor explicación posible para los parásitos, dadas las pruebas disponibles. Pero también era una profunda herejía. La Biblia enseñaba que la vida fue creada por Dios en la primera semana de la creación, y todas y cada una de las criaturas eran un reflejo de Su diseño y de Su benevolencia. Todo aquello que vive hoy debe descender de esas criaturas originales, en una cadena inquebrantable que conecta padres con hijos —nada podría haber aparecido más tarde repentinamente debido a alguna fuerza vital indómita—. Si nuestra propia sangre pudiera generar vida espontáneamente, ¿para qué habría necesitado la vida la ayuda de Dios para aparecer en los días del Génesis?

La misteriosa naturaleza de los parásitos creó un extraño e inquietante catecismo propio. ¿Por qué creó Dios parásitos? Para alejarnos de la tentación de sentirnos muy orgullosos, recordándonos que éramos únicamente polvo. ¿Cómo se introducen los parásitos en nosotros? Deben de haber sido puestos allí por Dios, dado que no tienen ninguna forma evidente de lograrlo por sí solos. Puede que hayan ido pasando de generación en generación desde el interior de nuestros cuerpos al de nuestros hijos. ¿Significa eso que Adán, que fue creado puramente inocente, ya apareció cargado de parásitos? Puede que los parásitos fueran creados en su interior después de su caída. Pero ¿no sería esto una segunda creación, un octavo día añadido a la primera semana —«y el lunes siguiente, Dios creó a los parásitos»—? Bueno, entonces puede que, después de todo, Adán fuera creado con parásitos, pero en el Edén los parásitos eran sus compañeros. Comían la comida que él no podía digerir totalmente y mantenían sus heridas limpias lamiéndolas desde dentro. ¿Pero por qué necesitaría Adán, creado inocente pero, a su vez, perfecto, cualquier clase de ayuda? Aquí es donde parece que finalmente el catecismo se derrumbó por completo.

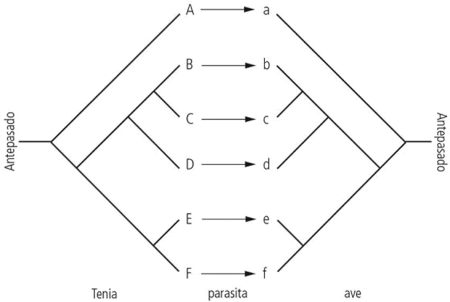

Los parásitos causaron tanta confusión porque tenían ciclos vitales diferentes a los que los humanos estaban acostumbrados a ver. Tenemos las mismas clases de cuerpos que nuestros padres tenían a nuestra edad, lo mismo que les pasa a los salmones o las ratas almizcleras o a las arañas. Los parásitos pueden romper esa regla. El primer científico que se dio cuenta de ello fue un zoólogo danés, Johann Steenstrup. En la década de 1830 reflexionó sobre el misterio de los trematodos, cuyos cuerpos con aspecto foliáceo podían encontrarse en casi cualquier animal que un parasitólogo observara con cuidado —en los hígados de las ovejas, en los cerebros de peces, en los intestinos de aves—. Los trematodos ponían huevos, y en la época de Steenstrup todavía nadie había encontrado un «bebé» trematodo en su hospedador.

Sin embargo, sí que habían encontrado criaturas que eran ligeramente diferentes. En los lugares donde vivían determinadas especies de caracoles, en acequias, estanques o arroyos, los parasitólogos encontraron unos animales que nadaban libremente y que parecían pequeñas versiones de trematodos, excepto por el hecho de que tenían unas grandes colas unidas a su parte posterior. Estos animales, llamados cercarias, meneaban sus colas frenéticamente en el agua. Steenstrup recogió una muestra de agua estancada, llena de caracoles y cercarias, y la mantuvo en una habitación con una temperatura cálida. Se dio cuenta de que las cercarias atravesaban el revestimiento mucoso que cubría el caparazón y el cuerpo del caracol, se desprendían de sus colas, y formaban un quiste duro, el cual, dijo: «se arquea sobre ellos como un vidrio de reloj completamente cerrado». Cuando Steenstrup extrajo las cercarias de esos refugios, encontró que se habían convertido en trematodos.

Los biólogos sabían que los caracoles eran también el hogar de otras clases de parásitos. Había una criatura que parecía una bolsa informe. También había una pequeña bestia a la que llamaban gusano amarillo del rey: un animal pulposo que vivía en la glándula digestiva del caracol y que portaba en su interior lo que parecían ser cercarias, todas ellas revolviéndose como gatos en un saco de arpillera. Steenstrup incluso encontró otra criatura parecida a un trematodo que nadaba libremente, que no usaba una cola en forma de misil, sino cientos de finos pelos que cubrían su cuerpo.

Observando a todos estos organismos nadando en el agua y dentro de los caracoles —organismos a los que en muchos casos se les ha otorgado su propio nombre de especie en latín—, Steenstrup hizo una sugerencia escandalosa. Todos estos animales eran diferentes etapas y generaciones de un único animal. Los adultos depositaban huevos, que escapaban de sus hospedadores y aterrizaban en el agua, donde eclosionaban con una forma cubierta de finos pelos. La forma cubierta de pelos nadaba a través del agua buscando un caracol, y una vez que había penetrado en él, el parásito se transformaba en esa especie de bolsa informe. La bolsa informe empezaba a hincharse con los embriones de una nueva generación de trematodos. Pero estos nuevos trematodos no se parecían en nada a los individuos con aspecto foliáceo que aparecían en el hígado de una oveja, o incluso a los que estaban cubiertos de finos pelos que penetraron en el caracol. Estos eran los gusanos amarillos del rey. Se movían a través del caracol, alimentándose y criando en su interior una nueva generación de trematodos —las cercarias con colas con forma de misil—. Las cercarias salían del caracol, formando rápidamente quistes sobre él. Desde ahí se las arreglaban para introducirse en una oveja o en otro hospedador final, y una vez allí salían de sus quistes como trematodos maduros.

Este era un método sin precedentes gracias al cual los parásitos podrían aparecer en el interior de nuestro cuerpo. «Un animal da a luz una progenie que es, y sigue siendo, diferente a sus padres, pero que produce a continuación una nueva generación, cuyos miembros, o sus descendientes, retornan a la forma original del primer animal». Tal como decía Steenstrup, los científicos ya conocían los precedentes, pero no podían creer que todas esas formas pertenecían a la misma especie.

Se demostró finalmente que Steenstrup tenía razón. Muchos parásitos pasan de un hospedador a otro durante sus ciclos vitales, y en muchos casos alternan entre diferentes formas de una generación a otra. Y gracias a su perspicacia, se desmoronó uno de los mejores argumentos a favor de la generación espontánea en parásitos. Steenstrup pasó a continuación a prestarles atención a los gusanos que Aristóteles había visto que vivían en quistes incrustados en las lenguas de los cerdos. Estos parásitos, llamados gusanos vejiga en esa época, pueden vivir en cualquier músculo de los mamíferos. Steenstrup sugirió que los gusanos vejiga eran realmente una etapa temprana del desarrollo de algún otro gusano que todavía no se había encontrado.

Otros científicos habían observado que los gusanos vejiga se parecían un poco a las tenias. Todo lo que había que hacer era cortar la mayor parte del largo cuerpo en forma de cinta del gusano, y plegar su cabeza y algunos de los primeros segmentos dentro de un caparazón, y ya está, era un gusano vejiga. Es posible que el gusano vejiga y la tenia fueran el mismo gusano. Puede que realmente fueran el producto de huevos de tenia que se habían desarrollado en el hospedador incorrecto. Cuando los huevos eclosionaron en este ambiente hostil, las tenias no pudieron seguir su ruta normal de desarrollo y, en lugar de eso, crecieron dando lugar a monstruos atrofiados y deformes que murieron antes de poder alcanzar la madurez.

En la década de 1840, estas ideas llegaron a los oídos de un devoto doctor alemán y quedó escandalizado. Friedrich Küchenmeister dedicaba una parte de su tiempo a ejercer la medicina en Dresde, y en su tiempo libre escribía libros sobre zoología bíblica y regentaba un negocio de incineración, llamado Die Urne. Küchenmeister admitió que la idea de que los gusanos vejiga fueran realmente tenias eludía la herejía de la generación espontánea. Pero si era cierto, se caía en otra trampa pecaminosa —la idea de que Dios pudiera permitir que una de sus criaturas acabara con un final monstruoso—. «Sería contrario a la sabia disposición de la naturaleza, que no empieza nada sin un fin concreto —declaró Küchenmeister—. Tal teoría del error contradice la sabiduría del Creador y las leyes de la armonía y sencillez que caracterizan a la naturaleza»; leyes que incluso se aplican a las tenias.

Küchenmeister tenía otra explicación mucho más piadosa: los gusanos vejiga eran una etapa temprana del ciclo vital natural de la tenia. Después de todo, los gusanos vejiga se solían encontrar en presas —animales como ratones, cerdos y vacas— y las tenias se encontraban en depredadores: gatos, perros y humanos. Puede que cuando un depredador devoraba una presa, el gusano vejiga emergiera de su quiste y creciera, dando lugar a la tenia completa. En 1851, Küchenmeister empezó una serie de experimentos para rescatar al gusano vejiga de su callejón sin salida. Extrajo cuarenta individuos de carne de conejo y se los dio de comer a zorros. Después de unas cuantas semanas, encontró treinta y cinco tenias en los zorros. Realizó el mismo procedimiento con otras especies de tenias y de gusanos vejiga en ratones y gatos. En 1853, le suministró gusanos vejiga provenientes de una oveja enferma a un perro, que no tardó en expulsar en sus excrementos segmentos de una tenia adulta. Posteriormente, dio de comer estos restos a una oveja sana, que empezó a tambalearse dieciséis días después. Cuando se sacrificó a la oveja y Küchenmeister pudo analizar su cráneo, encontró gusanos vejiga sobre la parte superior de su cerebro.

Cuando Küchenmeister dio a conocer sus hallazgos, dejó atónitos a los profesores universitarios que habían hecho de los parásitos el trabajo de su vida. Allí estaba, un aficionado que se había hecho a sí mismo, resolviendo un misterio en el que habían fracasado los expertos durante décadas. Intentaron desacreditar el trabajo de Küchenmeister siempre que les fue posible, intentando mantener vivas sus propias ideas sobre el destino de los gusanos vejiga. Uno de los problemas que presentaba el trabajo de Küchenmeister era que en algunas ocasiones había alimentado con gusanos vejiga a una especie de hospedador incorrecta, en cuyo caso morían todos los parásitos. Sabía, por ejemplo, que los cerdos eran portadores de una especie de gusano vejiga, y sabía que los carniceros de Dresde y sus familias a veces eran víctimas de una tenia llamada Taenia solium. Sospechó que esos dos parásitos eran el mismo. Alimentó a cerdos con huevos de Taenia y obtuvo los gusanos vejiga, pero cuando añadía esos gusanos vejiga a la alimentación de los perros no obtenía individuos adultos de Taenia. El único modo de comprobar el ciclo era mirar en el interior de su único verdadero hospedador: los humanos.

Küchenmeister estaba tan decidido a demostrar la armonía benevolente de Dios que preparó un experimento macabro. Obtuvo permiso para alimentar con gusanos vejiga a un prisionero que iba a ser ejecutado, y en 1854 se le notificó que un asesino iba a ser decapitado en unos pocos días. En una cena, la esposa de Küchenmeister se dio cuenta de que el suculento asado de cerdo que iban a comer tenía unos cuantos gusanos vejiga. Küchenmeister fue corriendo al restaurante donde habían comprado el cerdo. Suplicó que le dieran una libra de la carne cruda, a pesar de que el cerdo había sido sacrificado dos días antes y estaba empezando a ponerse malo. Los dueños del restaurante le dieron un poco, y al día siguiente Küchenmeister extrajo los gusanos vejiga y los añadió a una sopa de fideos calentada hasta una temperatura similar a la corporal.

El prisionero no sabía lo que estaba comiendo y disfrutó tanto del plato que pidió repetir. Küchenmeister le dio más sopa, y también morcilla en la que había introducido gusanos vejiga. Tres días después, el prisionero fue ejecutado, y Küchenmeister fue a buscar sus intestinos. Y en ellos encontró tenias jóvenes. Apenas tenían medio centímetro de longitud, pero ya habían desarrollado su distintiva doble corona de veintidós ganchos.

Cinco años después, Küchenmeister repitió el experimento, en esa ocasión alimentando a un convicto durante los cuatro meses anteriores a su ejecución. Después de ello, encontró tenias con una longitud de un metro y medio en los intestinos de ese hombre. Se sintió triunfante, pero a los científicos de su época les repugnó. Los experimentos eran «degradantes para nuestra naturaleza común», escribió un crítico. Otro le comparó con algunos médicos de la época en que se extraía el corazón aún latiente de un hombre recién ejecutado, simplemente para satisfacer su curiosidad. Uno citó a Wordsworth: «¿Alguien que curiosearía y buscaría plantas / sobre la tumba de su madre?».[2] Pero no quedó ninguna duda de que los parásitos estaban entre las criaturas vivas más extrañas de todas. Los parásitos no se generaban espontáneamente; provenían de otros hospedadores. Küchenmeister ayudó también a descubrir otro asunto importante de los parásitos que Steenstrup no había observado: no siempre necesitan vagar por el mundo exterior para pasar de un hospedador a otro. Pueden crecer en el interior de un animal y esperar a que este sea ingerido por otro.

La última posibilidad que aún le quedaba a la generación espontánea era la representada por los microbios. Pero pronto fue echada por tierra gracias al científico francés Louis Pasteur. Para llevar a cabo su conocida demostración, puso caldo en un matraz. Esperó el tiempo suficiente a que el caldo se estropeara, llenándose de microbios. Algunos científicos afirmaban que los microbios se generaban espontáneamente en el propio caldo, pero Pasteur demostró que los microbios eran realmente traídos por el aire hasta el matraz y allí se asentaban. Luego demostró que los microbios no eran solo un síntoma de las enfermedades, sino que a menudo eran su causa —lo que vino a conocerse como la teoría germinal de las enfermedades infecciosas—. Y gracias a ese logro vinieron los grandes triunfos de la medicinal occidental. Pasteur y otros científicos empezaron a aislar las bacterias concretas que causaban enfermedades como el ántrax, la tuberculosis y el cólera, y fabricaron vacunas para algunas de ellas. Demostraron que los médicos propagaban las enfermedades con sus manos y escalpelos sucios y que eso se podía evitar con algo de jabón y agua caliente.

Con el trabajo de Pasteur llegó una transformación peculiar del concepto de parásito. En 1900, ya casi nadie consideraba parásitos a las bacterias a pesar de que, como las tenias, vivían en y a expensas de otro organismo. Era menos importante para los médicos que las bacterias se considerasen organismos o parásitos que el hecho de que tuvieran el poder de causar enfermedades y que ahora podían ser erradicadas con vacunas, fármacos y una buena higiene. Las facultades de medicina centraban la atención de sus estudiantes en las enfermedades infecciosas, y, generalmente, en aquellas que estaban causadas por bacterias (o, más adelante, por los virus, mucho más pequeños que estas). Una parte de su trabajo tenía que ver con cómo reconocían los científicos las causas de las enfermedades. Por regla general, seguían un conjunto de reglas propuestas por el científico alemán Robert Koch. Para empezar, se tenía que demostrar que un patógeno estaba asociado con una enfermedad en particular. También tenía que aislarse y hacerlo crecer en un cultivo puro, el organismo cultivado tenía que ser inoculado en un hospedador y producir de nuevo la enfermedad, y el organismo presente en el segundo hospedador tenía que ser igual al que se había inoculado. Las bacterias cumplen fácilmente con estas reglas. Pero había muchos otros parásitos que no.

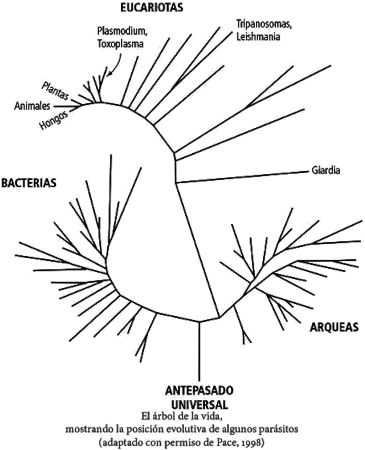

Viviendo junto a las bacterias —en el agua, el suelo o en los cuerpos— había organismos unicelulares mucho más grandes (pero también microscópicos), conocidos como protozoos. Cuando Van Leeuwenhoek echó un vistazo a sus deposiciones, vio un protozoo que ahora recibe el nombre de Giardia lamblia, que le había hecho enfermar. Los protozoos se parecen mucho más a las células que forman parte de nuestros cuerpos, de las plantas o de los hongos, que a las bacterias. Las bacterias son básicamente sacos de ADN suelto y proteínas dispersas. Pero los protozoos guardan su ADN cuidadosamente enrollado en bobinas moleculares dentro de una cubierta llamada núcleo, de la misma forma que hacemos nosotros. También disponen de otros compartimentos dedicados a generar energía, y todo su contenido está rodeado por una especie de andamiaje a modo de esqueleto, igual que nuestras células. Estas eran solo unas cuantas pistas de las muchas que descubrieron los biólogos que demostraban que los protozoos están más emparentados con la vida pluricelular que con las bacterias. Llegaron incluso a dividir la vida en dos grupos. Por un lado estaban los procariotas —las bacterias— y por el otro, los eucariotas: protozoos, animales, plantas y hongos.

Muchos protozoos, como, por ejemplo, las amebas que pastan por el suelo de los bosques, o el fitoplancton que colorea el océano de verde, son inofensivos. Pero hay miles de especies de protozoos parásitos, y entre ellos están incluidos algunos de los parásitos más despiadados de todos. Para el cambio de siglo, los científicos habían descubierto que las fiebres brutales de la malaria no estaban causadas por el aire corrupto, sino por diversas especies de un protozoo llamado Plasmodium, un parásito que vivía en el interior de unos mosquitos y que se introducía en los humanos cuando los insectos perforaban la piel para chupar sangre. Las moscas tsé-tsé portaban tripanosomas que producían la enfermedad del sueño. Y, sin embargo, a pesar de su capacidad para causar enfermedades, la mayoría de los protozoos no estaban a la altura de las exigencias de Koch. Eran criaturas que encajaban con la idea de Steenstrup, alternando una generación tras otra.

El Plasmodium, por ejemplo, entra en el cuerpo humano gracias a la picadura de un mosquito, con una forma parecida a un calabacín conocida como esporozoíto. Se desplaza hasta el hígado, donde invade una célula y se multiplica, dando una descendencia de unos cuarenta mil individuos, llamados merozoítos —estos tienen forma de uva—. Los merozoítos salen del hígado en busca de glóbulos rojos, en cuyo interior producirán más merozoítos. Las nuevas generaciones harán estallar las células e irán en busca de más células sanguíneas. Después de un rato, algunos merozoítos producen una forma diferente —una sexual, llamada macrogamonte—. Si un mosquito tomara un trago de la sangre del hospedador y se tragara una célula sanguínea que contuviera macrogamontes, se aparearían en el interior del insecto. El macrogamonte masculino fecunda al femenino, y producen una descendencia con aspecto fusiforme llamada ooquineto. El ooquineto se divide en el intestino del mosquito, dando lugar a miles de esporozoítos que se desplazan hasta las glándulas salivares del mosquito, desde donde serán inyectados en algunos nuevos hospedadores humanos.

Con tantas generaciones y tantas formas diferentes, no se puede cultivar ejemplares de Plasmodium únicamente depositándolos en una cápsula de Petri y esperando que se multipliquen. Tenemos que tener macrogamontes masculinos y femeninos para hacerles creer que están viviendo en el intestino de un mosquito, y una vez que han procreado, se ha de hacer creer a su descendencia que ha sido liberada a través de la boca del mosquito en la sangre de un humano. No es imposible lograrlo, pero no fue hasta la década de 1970, un siglo después de que Koch estableciera sus reglas, que un científico averiguara cómo cultivar ejemplares de Plasmodium en un laboratorio.

Los eucariotas parásitos y las bacterias parásitas fueron separados por la geografía. En Europa, las bacterias y los virus fueron los causantes de las peores enfermedades, como la tuberculosis o la polio. En los trópicos, los protozoos y los animales parásitos eran igual de dañinos. Los científicos que los estudiaban eran generalmente médicos de las colonias, y su especialidad pasó a llamarse medicina tropical. Los europeos se desplazaron hasta allí para ver cómo los parásitos les robaban la mano de obra, ralentizaban la construcción de canales y presas, y evitaban que la raza blanca pudiese vivir feliz en el ecuador. Cuando Napoleón condujo su ejército hasta Egipto, los soldados empezaron a quejarse, diciendo que estaban menstruando como mujeres. Lo que realmente pasaba era que estaban infectados con trematodos. Al igual que los trematodos que Steenstrup había estudiado, estos salían de los caracoles y nadaban a través del agua en busca de piel humana. Acababan en las venas del abdomen de los soldados y soltaban sus huevos en sus vejigas. Los trematodos de la sangre atacaron a gente desde las costas occidentales de África hasta los ríos de Japón; incluso el comercio de esclavos los trajo hasta el Nuevo Mundo, y prosperaron en Brasil y en el Caribe. Las enfermedades que causaban, conocidas como bilharziasis o esquistosomiasis, absorbían la energía de cientos de millones de personas que debían ser las encargadas de construir los imperios europeos.

Dado que las bacterias y los virus ocuparon el centro de atención de la medicina, los parásitos (en otras palabras, todo lo demás) fueron empujados a la periferia. Los especialistas en medicina tropical continuaron luchando contra sus propios parásitos, a menudo con una asombrosa falta de éxito. Las vacunas contra los parásitos fracasaban rotundamente. Había algunas curas antiguas —quinina contra la malaria, antimonio contra los trematodos sanguíneos—, pero hacían muy poco bien. A veces resultaban tan tóxicas que causaban tanto daño como la enfermedad misma. Mientras tanto, los veterinarios estudiaban los seres que vivían en el interior de vacas, perros y otros animales domésticos. Los entomólogos observaban los insectos que extraían del interior de los árboles, nematodos que absorbían por sus raíces. Todas estas diferentes disciplinas fueron conocidas como parasitología —más una confederación poco rígida de disciplinas distintas que una verdadera ciencia—. Si había algo que mantenía unidas sus facciones, era el hecho de que los parasitólogos eran muy conscientes de que los objetos de sus estudios eran seres vivos más que, simplemente, agentes causantes de enfermedades, cada uno de los cuales con una historia natural propia —en palabras de un científico de la época, «zoología médica»—.

Algunos auténticos zoólogos estudiaron esta zoología médica. Pero cuando la teoría germinal de las enfermedades estaba cambiando el mundo de la medicina, ellos contaban con una revolución propia. En 1859, Charles Darwin ofreció una nueva explicación sobre la vida. La vida, explicaba, no ha existido sin sufrir cambios desde la creación de la Tierra, sino que ha ido evolucionado de una forma a otra. Esa evolución ha sido dirigida por lo que llamó selección natural. Cada generación de una especie está compuesta por variantes, y algunas de esas variantes se desarrollan mejor que otras —pueden obtener más alimento o evitar con más éxito ser ingeridas por otras—. Sus descendientes heredaban sus características, y con el paso de miles de generaciones, esta reproducción no planificada daba como resultado la diversidad de la vida que hay hoy en día sobre la Tierra. Para Darwin, la vida no era una escalera que conducía directamente hasta los ángeles o un armario lleno de conchas y animales disecados. Era un árbol, que se diversificaba mientras ascendía, conteniendo toda la diversidad de especies de la Tierra, tanto las vivas como las que hubo en un pasado remoto, todas ellas arraigadas en una ascendencia común.

A los parásitos les fue tan mal en la revolución evolutiva como anteriormente en la revolución de la medicina. Darwin los observó solo de pasada, normalmente cuando estaba tratando de argumentar que la naturaleza era un mal lugar en el que intentar demostrar el diseño benevolente de Dios. Una vez escribió que: «Resulta ofensivo que el Creador de incontables sistemas de mundos haya creado cada una de las miríadas de parásitos reptantes». Encontró que las avispas parásitas son un antídoto particularmente bueno contra las ideas sensibleras acerca de Dios. La forma en que las larvas devoraban a sus hospedadores desde el interior era tan espantosa que Darwin escribió una vez acerca de ellas: «No me puedo convencer a mí mismo de que un Dios caritativo y todopoderoso haya creado intencionadamente los Ichneumonidae [un grupo de avispas parásitas] con la expresa intención de que se alimenten dentro de los cuerpos vivos de las orugas».

Pero Darwin era bastante benevolente con los parásitos en comparación con las posteriores generaciones de biólogos que continuaron su trabajo. No era un descuido sin mala intención, ni siquiera una ligera repugnancia. Lo que sentían era un profundo desprecio por los parásitos. Estos científicos victorianos se sintieron atraídos hacia una forma peculiar de evolución, totalmente desacreditada en la actualidad. Aceptaban el concepto de la evolución de la vida, pero el filtro impuesto por Darwin mediante una selección natural que actuaba generación tras generación les parecía demasiado aleatorio para explicar los rasgos que encontraban en los registros fósiles de los últimos millones de años. Veían que la vida tenía una fuerza interna que la conducía hacia una complejidad cada vez mayor. Creían que esta fuerza dotaba de un propósito a la evolución: el producir organismos superiores —vertebrados como nosotros— a partir de las formas inferiores.

Una voz que influyó mucho en la propagación de estas ideas fue la del zoólogo británico Ray Lankester. Lankester creció familiarizado con la evolución. Cuando era un niño, Darwin visitó la casa de sus padres y le contó historias sobre tortugas de una isla del Pacífico sobre las que se podía ir montado. Cuando Lankester se hizo adulto, era de complexión grande y con la cara algo hinchada, a lo Charles Laughton. Como profesor de Oxford y director del Museo Británico, continuó con la teoría de Darwin de una manera a veces excesivamente vigorosa. Hacía sentir a la gente de su alrededor muy pequeña, tanto física como mentalmente; a un hombre con el que quedó, le recordaba a los leones alados de la mitología asiria. Una vez, el rey Eduardo VII le ofreció unas gotas de conocimiento científico mientras le obsequiaba con una visita real, y Lankester replicó sin rodeos: «Señor, los hechos no son como los contáis; estáis mal informado».

Para Lankester, la teoría de Darwin había dotado a la biología de una unión tan impresionante como la de cualquier otra ciencia. No tenía paciencia con los catedráticos renqueantes que consideraban su ciencia como un hobby pintoresco. Declaró que: «Ya no nos satisface ver la biología como una ciencia de la que burlarse por su inexactitud o verla rebajada a la categoría de historia natural o que se la elogie por su relación con la medicina. Todo lo contrario, la biología es la ciencia cuyo crecimiento pertenece al presente». Y su comprensión ayudaría a las futuras generaciones a librarse de todo tipo de ortodoxias estúpidas: «el burócrata, el funcionario pretencioso, el jefe malhumorado, el pedagogo ignorante». Ayudaría a crecer a la civilización humana, de la misma forma en que la vida se ha esforzado durante millones de años. Estableció este punto de vista sobre el orden biológico y político de las cosas en un ensayo que escribió en 1879, titulado «Degeneración: Un capítulo del darwinismo».

La descripción del árbol de la vida que se puede encontrar en ese ensayo no es como la del árbol silvestre de Darwin. Tiene forma de árbol de Navidad sintético, con ramas saliendo del tronco principal, el cual va creciendo en complejidad hasta alcanzar a la especie humana en la cima. En cada etapa del ascenso de la vida, algunas especies abandonan la lucha, sintiéndose cómodos en el nivel de complejidad que han alcanzado —una simple ameba, una esponja o un gusano— mientras que otros siguen esforzándose por ascender.

Pero había algunas ramas lánguidas en el árbol de Lankester. Algunas especies no solo dejaron de ascender, sino que, en realidad, renunciaron a algunos de sus logros. Se degeneraron, simplificaron sus cuerpos mientras se acomodaban a una vida más fácil. Para los biólogos de la época de Lankester, los parásitos eran la personificación de los degenerados, tanto si eran animales como si eran protozoos unicelulares que habían renunciado a una vida libre. Para Lankester, el parásito prototípico era un miserable percebe llamado Sacculina carcini. Cuando sale del huevo eclosionado, tiene una cabeza, una boca, una cola, un cuerpo dividido en segmentos, y patas, que es exactamente lo que esperarías de un percebe o de cualquier otro crustáceo. Pero, en lugar de crecer dando lugar a un animal que busque y luche por su alimento, el Sacculina encuentra un cangrejo y se cuela en el interior de su caparazón. Una vez dentro, el Sacculina degenera rápidamente, perdiendo sus segmentos, sus patas, su cola, incluso su boca. En lugar de todo eso, desarrolla una serie de zarcillos en forma de raíz que extiende por todo el cuerpo del cangrejo. Luego usa estas raíces para absorber el alimento del cuerpo del cangrejo, degenerando así al estado de simple planta. «Una vez que la vida parasitaria está asegurada —advertía Lankester—, el parásito se desprende de patas, mandíbulas, ojos y oídos; el activo y altamente dotado cangrejo se convierte en un simple saco del que absorber nutrientes y en el que poner huevos».

Dado que ya no había división entre el ascenso de la vida y la historia de la civilización, Lankester vio en los parásitos una grave advertencia para los humanos. Los parásitos degeneran «igual que un hombre activo y sano a veces degenera cuando de repente se ve poseedor de una fortuna; o del mismo modo que Roma degeneró cuando poseyó las riquezas del mundo antiguo. El hábito del parasitismo actúa claramente de esta forma sobre la organización animal». Para Lankester, los mayas, viviendo en las sombras de los templos abandonados de sus ancestros, estaban degenerados, igual que los europeos victorianos eran imitaciones mediocres de los gloriosos griegos de la Antigüedad. Le inquietaba la idea de que «es posible que todos nosotros estemos a la deriva, encaminándonos hacia la condición de percebes intelectuales».

La existencia de un flujo ininterrumpido entre la naturaleza y la civilización significaba que la biología y la moralidad eran intercambiables. La gente de los tiempos de Lankester tendía a condenar a la naturaleza y a la vez esgrimirla como autoridad a la hora de condenar a otras personas. Su ensayo inspiró a un escritor llamado Henry Drummond a publicar una extensa diatriba que fue un éxito en ventas, La ley natural en el mundo espiritual,[3] en 1883. Drummond declaró que el parasitismo «es uno de los crímenes más graves presentes en la naturaleza. Es una brecha en la ley de la evolución. Evolucionarás, desarrollarás al máximo todas tus facultades, alcanzarás la mayor perfección concebible de la raza —y qué perfecta es la raza—, este es el primer y más grande mandamiento de la naturaleza. Pero al parásito no le importa en absoluto la raza, ni la perfección en cualquiera de sus formas. Quiere dos cosas: alimento y refugio. Es irrelevante cómo lo consigue. Cada miembro vive exclusivamente por su cuenta una vida aislada, indolente, egoísta y reincidente». La gente no era diferente: «Todos esos individuos que han conseguido una rápida riqueza mediante la especulación; todos los hijos de la fortuna; todas las víctimas de una herencia; todos los parásitos sociales; todos los acólitos de la corte; todos los mendigos de los mercados…; todos estos son testigos de las retribuciones inalterables de la ley del parasitismo».

La gente ya recibía el calificativo de parásitos antes del final de la década de 1800, pero Lankester y otros científicos dotaron a dicha metáfora de una precisión y una claridad como jamás había tenido. Y hay una distancia muy corta entre el discurso de Drummond y el genocidio. Fíjese lo cerca que están sus palabras de ese paso en estas otras acerca de la mayor perfección concebible de la raza: «En la lucha por el pan de cada día sucumben todos aquellos que son débiles y enclenques o menos resueltos, mientras que la lucha de los machos por conseguir hembras otorga el derecho o la oportunidad de propagarse solo a los más saludables. Y la lucha siempre es un medio para mejorar la salud y la fortaleza de una especie y, por lo tanto, una causa de su mayor desarrollo». El autor de estas palabras no era un biólogo evolutivo, sino un político austríaco mezquino que posteriormente exterminaría a seis millones de judíos.

Adolf Hitler se basaba en una versión confusa y de baja calidad de la evolución. Imaginaba que los judíos y otras razas «degeneradas» eran parásitos, y llevó la metáfora mucho más lejos, considerándolos una amenaza para la salud de sus hospedadores, la raza aria. La obligación de una nación era preservar la salud evolutiva de su raza, y, para ello, había que deshacerse de los parásitos. Hitler investigó todos los recovecos de la metáfora de los parásitos. Definió el camino que seguía la «infestación» judía, que se propagaba a los sindicatos de los trabajadores, al mercado bursátil, a la economía y a la vida cultural. El judío, afirmaba, era y sería «siempre únicamente un parásito en el cuerpo de otros pueblos. El que a veces abandone su anterior espacio vital no tiene nada que ver con su propio propósito, pero es el resultado del hecho de que de vez en cuando es expulsado por las naciones anfitrionas de las que ha abusado. Su propagación es un fenómeno típico de todos los parásitos; siempre busca una nueva fuente de alimentación para su raza».

Los nazis no eran los únicos que marcaban a sus enemigos con el calificativo de parásito. Para Marx y Lenin, la burguesía y los burócratas eran parásitos de los que se tenía que librar la sociedad. En 1898 apareció en el socialismo un toque exquisitamente biológico, cuando un panfletista llamado John Brown escribió un libro llamado Riqueza parásita o reforma monetaria: Un manifiesto para el pueblo de los Estados Unidos y para los trabajadores de todo el mundo. Se quejaba de que tres cuartas partes del dinero del país estaban concentradas en manos de un 3 por ciento de la población, que los ricos chupaban la salud de la nación, y que sus industrias protegidas prosperaban a expensas de la gente. Y, al igual que Drummond o Hitler, veía a sus enemigos reflejados con precisión en la naturaleza, en la forma en que las avispas parásitas vivían a costa de las orugas. «Con el refinamiento de una crueldad innata —escribió—, estos parásitos se abren camino en la sustancia viva de sus reacios pero indefensos hospedadores, evitando todas las partes vitales para prolongar la agonía de una muerte lenta».

Los propios parasitólogos ayudaron a veces a consagrar la metáfora del parásito humano. Incluso en 1955, un parasitólogo estadounidense, Horace Stunkard, seguía adelante con la idea de Lankester en un ensayo publicado en la revista Science, titulado «Libertad, esclavitud y el estado de bienestar». Escribió que: «Dado que la zoología trata de los hechos y los principios de la vida animal, la información obtenida a partir del estudio de otros animales es aplicable a la especie humana». Todos los animales estaban impulsados por la necesidad de alimento, refugio y la posibilidad de reproducirse. En muchos casos, el miedo los impulsaba a renunciar a su libertad a cambio de un cierto grado de seguridad, solo para estar atrapados en una dependencia permanente. Entre los animales que buscaban esa seguridad destacaban criaturas como las almejas, los corales y las ascidias, que se fijaban en el suelo oceánico para poder filtrar el agua de mar que pasaba a través de ellos en busca de alimento. Pero ninguno de ellos se podía comparar con los parásitos. Una y otra vez en la historia de la vida, aparecen organismos libres que han renunciado a su libertad para transformarse en parásitos a cambio de escapar de los peligros de la vida. La evolución los llevó por un camino degenerado. «Cuando otras fuentes de alimento eran insuficientes, ¿qué era más fácil que alimentarse de los tejidos del hospedador? El animal dependiente se inclina por buscar el camino más fácil».

Stunkard era algo tímido a la hora de decidir cómo se podría aplicar esta regla de los parásitos a los humanos. «Se debería aplicar a cualquier grupo de instituciones, y la intención no es referirse simplemente a entidades políticas, aunque algunas consecuencias serían inevitables». Con la renuncia completa a su libertad, el parásito ha entrado en el «estado de bienestar», tal como lo expresó Stunkard —con apenas una fina metáfora separando a una tenia del New Deal—. Una vez que los parásitos han renunciado a su libertad, raramente intentan recuperarla; en lugar de eso, canalizan sus energías en producir nuevas generaciones de parásitos. Sus únicas innovaciones son formas extrañas de reproducción. Los trematodos alternan sus formas entre generaciones, reproduciéndose sexualmente en humanos y asexualmente en caracoles. Las tenias pueden producir un millón de huevos en un día. ¿Cómo podía Stunkard tener en mente otra cosa que no fueran familias con una reproducción rápida que vivían de la asistencia social? En sus propias palabras: «Tal estado de bienestar existe únicamente para aquellos individuos afortunados, los pocos favorecidos, que son capaces de camelar u obligar a otros para que les proporcionen bienestar. El tan usado intento de obtener bienestar sin esfuerzo, de obtener algo a cambio de nada, persiste como una de las ilusiones que en todas las épocas han fascinado y engañado a los incautos».